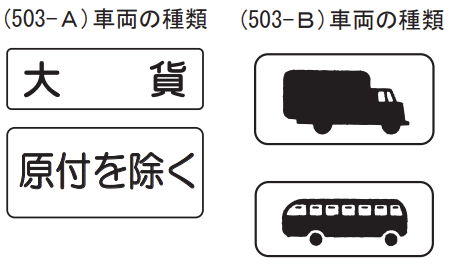

(503-A/B) 補助標識の車両の種類に出てくるものを挙げてみよう

概要

規制標識の補助標識には、さまざまな車両の種類が登場する。車両名、または絵柄が書かれている場合は対象となる車両、「(車両名)を除く」と記載されている場合は、対象外となる車両を指定できる。これにより、様々なバリエーションの規制が可能となる。

ただし、記載される内容は省略形だったり普段は馴染みがない車両名のこともあるため、この記事では改めて登場しうる車両名の主なものを取り上げて再認識してみようと思う。基準は道路交通法上のものとなる。車両の略称は「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (標識令)」別表第二(第三条関係)(六)車両の種類の略称や「交通の方法に関する教則」 付表4「車両の種類と略称」に記載がある。

注: 尚、車両の名前は大抵は道路交通法に基づいているが、中には車両運送法やその他の法律、もしくは法律に基づいていないものがあり、厳密な定義には注意が必要な場合がある。

車

車両のこと。自動車、原動機付自転車、自転車や荷車などの軽車両、トロリーバスのこと。

自動車 (二輪を除く)

二輪の自動車以外の自動車のことを指す。大きさでは大型自動車(大型)、特定中型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車があり、"特殊"車両としては大型特殊 (大特)、小型特殊 (小特)がある。これらにはそれぞれの種類の免許が存在する。また、用途では貨物車、乗用車があり、規制標識で自動車の用途が問われることがある。

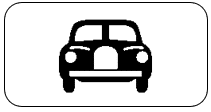

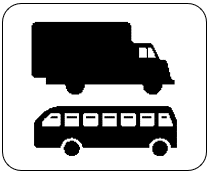

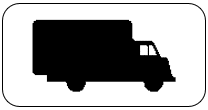

二輪の自動車以外の自動車のシンボルは以下の通り。

「自動車 (二輪を除く)」の他に、補助標識に出てくる主な自動車の種類は以下の通り。尚、自動車の大きさや用途の分類はあとの章で別途述べる。

自動車: "二輪を除く" の表示がないものは、自動車と二輪のうちの原付 (原動機付自転車) を除くものを含む。

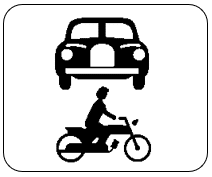

原付まで含む場合は「自動車・原付」と表示するが「軽車両を除く」と同じ意味である。「自動車・原付」を表すシンボルは以下の通りである。

軽自動車: 道路交通法ではなく道路運送車両法での規定。排気量660 cc以下の三輪、四輪自動車のこと。単に「軽」と略されることもある。125 cc超250 cc以下の二輪車も指す。自動車は軽三輪、軽四輪、二輪車は軽二輪ともいう。

ミニカー: 総排気量20ccを超え50cc以下又は定格出力0.25kWを超え0.6kW以下の原動機を有する普通自動車のこと。マイクロカーとも呼ばれる。1人乗りのシティコミューターとして利用されている。道路運送車両法では自動車でなく原動機付自転車として扱われる。

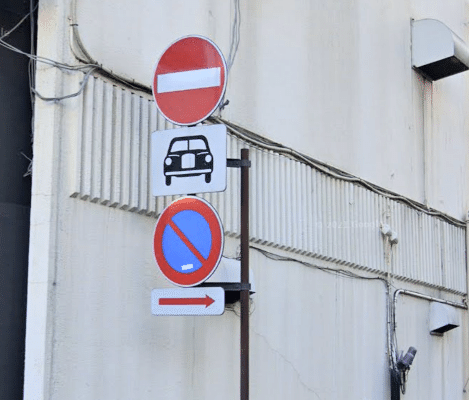

岩手では駐車禁止に「自動車 (二輪を除く)」の補助標識がよくついている

大阪や埼玉の一部の地域では駐車禁止に「自動車」の補助標識がよくついている

二輪

二輪の自動車・(一般)原動機付自転車のことを指す。"2輪"と表記されることもある。二輪とは、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び原動機付自転車のこと。自転車は含まれないので注意が必要である。自転車も一緒に規制する場合は「二輪・自転車」といった併記が必要となる。二輪車と書くと、大型自動二輪車、普通自動二輪車のみで原付を含まなくなる。ちなみに、大型自動二輪車は総排気量400cc超の原動機を有する二輪車。普通自動二輪車は 総排気量50超~400ccの原動機を有する二輪車のことである。また、二輪の自動車や(一般)原動機付自転車には車輪が3つ付いているものもあるが、一部の例外を除いて「二輪」に分類される。

二輪のシンボルは以下の通り。

「二輪」の他に、補助標識に出てくる主な二輪の種類は以下の通り。

自二輪: "自2"、"自動二輪"などと表記されることもある。大型自動二輪車及び普通自動二輪車のこと。原付と自転車を含まないことを明示するための表現。

小二輪: 小型二輪車および原付のこと。小型二輪車とは、総排気量については125cc以下、定格出力については1.00キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車のこと。このサイズまでは原付2種免許で乗ることができる。

原付: 原動機付自転車のこと。総排気量50cc以下の原動機を有する二輪車。原付1種免許で乗ることができる。

2輪のもの (二輪のもの): 島根県や広島県北部などで見かける。道路交通法上は厳密な定義がないが、島根県警によると「自動車 (二輪を除く)」と同じということである。「2輪のもの」であっても、規定を満たす3輪の自動車・自転車も含まれる。

自転車

ペダル又はハンド・クランクを用い人力で運転する二輪以上の車を指す。ただし、レールにより運転する車は除く。自転車は軽車両の一種に位置づけられている。車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則となる。

車椅子、歩行補助車、小児用の車や、手で押している場合は歩行者とみなされ自転車には分類されない。

自転車のシンボルは以下の通り。(ただしメジャーではなくネット上での目撃情報もない)

普通自転車とは、自転車のうち、四輪以下で側車が付いていない長さ190cm以下、幅60cm以下で乗車装置(サドル、座席)が1つのみ、制動装置(ブレーキレバー)が走行中容易に操作できる位置にあり、他の車両を牽引していない、歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないもの。幼児用座席は付いていて構わない。この基準は内閣府令で定められている。普通自転車は、自転車道が設けられている場合はそこを通行する必要があり、一定の条件下では歩道の通行が認められ、交差点進入禁止の道路標示がある場合には、その標示を越えて交差点に進入してはならず、歩道に進入しなければならない。これらは普通自転車に該当しない自転車には適用されない。

電動アシスト自転車は、四輪以下の電動であり、原動機の力が、時速10km以下で人の力の2倍以下、時速24km以上でゼロであり (牽引する場合は別規定あり)、改造が容易でない構造の場合は、自転車に分類される。

電動キックボードも、道路交通法上は自転車ではなく原付に分類される。公道での運転には、原付免許、ナンバープレート申請、ヘルメット着用、自動車重量税の納付などが義務付けられ、普通自転車に許される歩道走行は不可なので注意が必要である。尚、電動でないキックボードは歩行者扱いとなる。ただし、警察庁ではこの制限を緩和する方針であり、時速20キロ以下で走行するものであれば、16歳以上の場合、自転車と同等で運転免許が不要となる予定である。2022年通常国会で法律の改正が議論される予定である。

軽車両

原動機を持たない車両でレールによらないで運転されるものの総称。 運転にあたり運転免許は不要だが、自動車などと同様の交通規則が定められている。自転車も軽車両に含まれる。他には動物による動力 (馬、馬車、牛車、犬ぞりなど)、人力車、荷車 (大八車、リアカー)等が含まれる。軽自動車 (軽)とは別物である。

以下のシンボルは「自転車以外の軽車両」である。(ただしメジャーではなくネット上での目撃情報もない)

軽車両全体を表すシンボルは以下の通りとなる。(これもネット上での目撃情報がない)

補助標識に文字で登場する場合は、ほぼ「軽車両」として登場する。

「軽車両」の他に、補助標識に出てくる主な軽車両の種類は以下の通り。

人力車: 人を乗せ、車夫が引いて走る二輪車の総称。人力車に特有の法律があるわけではない。東京都台東区浅草など、観光地ではこの表示がある補助標識が見られる。

トロリー

トロリーバスのこと。架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車のこと。

大型

大型自動車のこと。貨物車両の総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、あるいは乗車定員が30人以上の四輪自動車。大型運転免許で運転できる。用途によりトラックなどの大型貨物自動車 (大貨)、観光バス、路線バスなどの大型乗用自動車 (大乗)に分かれる。

大型等: "等"が付くと、大型に加えて特定中型、大特が加わる。大型等を表すシンボルは以下の通りとなる。

中型

中型自動車のこと。車両総重量5トン以上11トン未満の自動車。中型運転免許で運転できる。

特定中型

中型自動車のうち、車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上、乗車定員が11人以上のもの。

準中型

車両総重量3.5トン以上7.5トン未満等の自動車。準中型運転免許で運転できる。2017年から新設。

大特

大型特殊自動車のこと。ホイールローダー、クレーン車、ブルドーザーなどの特殊な大型自動車。大型特殊免許があると、大特で公道を走ることができる。

大貨

大型貨物自動車のこと。車両総重量が11トン以上、最大積載量が6.5トン以上。大型運転免許で運転できる。

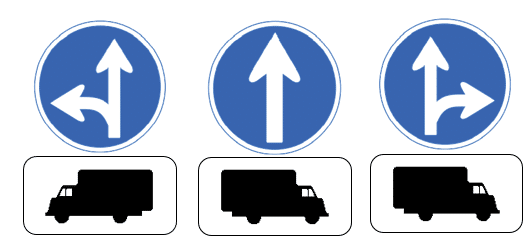

大貨等: "等"が付くと、大貨に加えて特定中型貨物自動車、大特が加わる。大貨等を表すシンボルは以下の通りとなる。

ちなみに、「車両の種類」のシンボルの車両の向きは既定では右向きで、右方向への進行を禁止し、かつ左方向への進行を可とする規制に対しては、原則として左向きと規定されている。

中貨

中型貨物自動車のこと。車両総重量が5トン以上11トン未満、最大積載量が6.5トン以内。中型運転免許で運転できる。

特定中貨

特定中型貨物自動車のこと。

準中貨

準中型貨物自動車のこと。車両総重量3.5トン以上7.5トン未満又は最大積載量2トン以上4.5トン未満の貨物自動車。準中型運転免許で運転できる。

普貨

普通貨物自動車のこと。普通運転免許で運転できる。

小特

小型特殊乗用自動車のこと。

大乗

大型乗用自動車のこと。車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上の乗用車。大型運転免許で運転できる。

● 大型乗用自動車等: "等"が付くと、大型乗用自動車に加え特定中型乗用自動車も入る。大型乗用自動車等をシンボルで表すと以下の通りとなる。

「車両の種類」のシンボルの車両の向きは既定では右向きで、右方向への進行を禁止し、かつ左方向への進行を可とする規制に対しては、原則として左向きと規定されている。

駐停車禁止や転回禁止等の規制標識に添架される場合もある。

中乗

中型乗用自動車のこと。大型自動車に該当しない自動車のうち、車両総重量7.5トン以上11トン未満、最大積載量4.5トン以上6.5トン未満または乗車定員11人以上29人以下。中型運転免許で運転できる。

準中乗

準中型乗用自動車のこと。乗車定員10人以下の乗用自動車。

特定中乗

特定中型乗用自動車のこと。マイクロバスや中型バスなど、最大積載量5トン以上6.5トン未満、車両総重量8トン以上11トン未満、乗車定員11人以上29人未満の乗用自動車。

普乗

普通乗用自動車のこと。

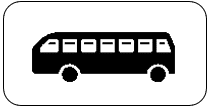

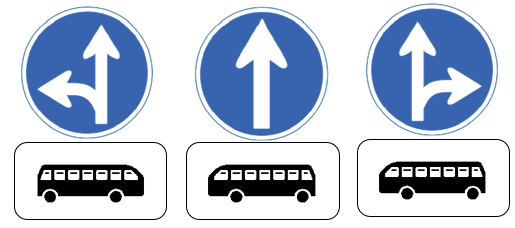

バス

乗車定員11人以上の旅客運送用の普通自動車。

「バス」の他に、補助標識に出てくる主なバスの種類は以下の通り。

大型バス: 車両の長さ9メートル以上または旅客座席数50人以上のバス。

マイクロバス: "マイクロ"と略されることもある。大型バス以外の大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車。

路線バス: 道路運送法上の、一般乗合旅客自動車運送事業者による路線定期運行の用に供する自動車等のこと。

貸切バス: 道路運送法上の、一般貸切旅客自動車運送事業によって運行される乗車定員(11名)以上の自動車等のこと。

通学・通園バス: 小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車。道路交通法に規定がある。

通勤送迎バス: 道路運送法上の、特定旅客自動車運送事業として送迎バスは定義される。通勤送迎用に使われる自動車。

タクシー

一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する乗車定員(11名)未満の自動車。道路運送法第3条第2項第3号に規定がある。

居住者用車両

規制区間内又は規制区域内に所在する住居、会社その他人が社会生活を営む場所又は車庫、倉庫その他人が管理する場所に出入りするために使用する車両。

指定車両

特定の業務に従事する車両に対する除外指定車。官公庁、公益事業(電気、ガス、上下水道事業等)等で使用する車両、緊急の往診及び手当のため医師が使用する車両、感染症の発生の予防及びまん延の防止のため保健所の職員が使用する車両、緊急の取材のため報道機関が使用する車両、など、用途が指定されており、除外指定車標章が交付される。

許可車

指定車と似ているが、通行が禁止された道路でも、警察署長から許可証を交付された車両が通行できる制度がある。車庫など車両を保管するための場所に出入りするため、歩行が困難な方が車両を利用するなどの事情があるため、荷物の集配をするため、電気、ガス等の修復工事をするため、道路の維持管理をするため、冠婚葬祭、引越し等の社会生活上やむを得ない理由があるため、などの理由で申請すると許可証が交付される。

歩行者

最後に歩行者、つまり人間である。しかし、人間の他には、車椅子、電動車椅子などの歩行補助車や乳母車、小児用の車、自転車や二輪車を押して歩いている者は歩行者扱いとなる。補助機付乳母車 (電動アシスト付きベビーカー)も、基準を満たすものは歩行者扱いとなる。電動でないキックボードも歩行者扱いとなる。

*

指定車、許可車、居住者用車両についてはこちらもどうぞ。