色褪せた道路標識

車を運転していると、色褪せた道路標識に合うことはないだろうか。教本に載っているものとはだいぶ違う姿で、図柄や文字が見えにくくなっているケースもある。この記事ではそのような道路標識がある事情に迫る。

反射シートの色素は経年劣化する

道路標識は一年中直射日光や風雨にさらされる。屋外は過酷な環境であり、道路標識の構造物もさることながら標識板に取り付けられている反射シートも経年劣化する。

具体的には、太陽光に含まれる紫外線により反射シートの色素が分解され、褪色 (たいしょく)や変色が起こる。また、標識の周辺の街路樹や森林の樹木によっては、樹脂が反射シートに付着することで反射シートに描かれている図柄が見えづらくなることもある。案内標識の中の地名文字が滲んで見えなくなっているケースもある。

本標識と補助標識で反射シートの材質が違うのか、補助標識の白は錆びて赤は褪色しているのが京都府の標識劣化の特徴である。

沖縄県には褪色した案内標識が多く、文字の塗料が剥がれ落ちて文字が読めなくなっている例がよくある。途中で補修されたところは青の色が変わっているのが分かる。

樹木の樹液で汚れているケース:

色によって褪色の仕方が違う

また、色素が経年劣化する際には色によって褪色の速度や変色の傾向が異なる。規制標識で多く使われている赤は特に褪色しやすい。赤色の色素は太陽光から赤近辺の波長の光以外を吸収するために赤く見えるため、紫外線も吸収しやすい。そのため赤は紫外線による色素の分解を受けやすいのだ。本を日向にずっと置いておくと、特定の色の印刷が薄くなってしまうのと同じである。

黄色も紫外線による色素分解を受けやすいが、黄色が主に使われている警戒標識は意外と褪色せずに健闘している。一般道では使われないが、高速道路でETC関連の表示に使われる紫色も褪色している。ETCは2001年からサービスが開始されており、古い標識では20年以上経過しているものがあるが、紫色が薄くなっている。

白は褪色のしようがないと思われがちだが、経年劣化によりむしろ着色することがあるようだ。規制標識では最終的に赤の部分よりも白の部分のほうが色が濃くなっているケースがある。

(筆者の観察に基づく大まかな傾向)

ただし、厳密にいうと反射シートや色素の素材、標識の設置場所などによって褪色の進行状況や変色の仕方が異なる。

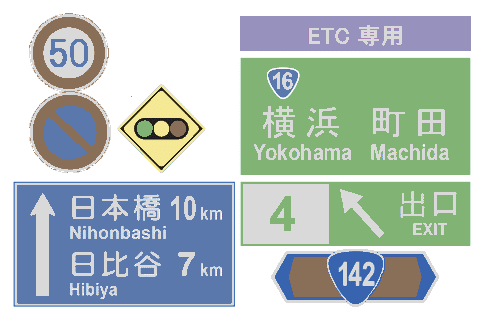

上記のカラーパレットをもとに、さまざまな種類の道路標識が経年劣化によりどのように褪色していくかを見ていこう。

設置から約10~15年経過すると、赤や紫を中心に褪色が始まる。白は少し着色する。見え方にまだ大きな支障はない。

設置から約20~30年経過すると、赤、紫を中心に大きく褪色が進み、ほぼ白になってしまう。逆に白は着色が進み、褪色した赤や紫よりも濃い色になることも多い。そのため、赤と白を中心に構成されている規制標識はかなり見にくくなる。また、青も褪色が進行し、案内標識も見にくくなるものが出てくる。高速道路でETCの表示に使われている紫も褪色が激しく見えづらくなる。

標識交換の周期

道路標識の交換周期は、通常は20~30年とされており、東京都ではそれよりも短い約10年とされている。規制標識は1980年代から1990年代にかけてアルミ製の標識板に切り替わったが、当時は道路標識設置に積極的な投資が行われており、そのころから使われているものがちょうど約30年程経過していることになる。

道路標識や信号機の設置・更新にあてられる「交通安全施設整備事業費」がこの30年で大幅 (1,465億円から926億円へ約6割) に減少していることから、これらの設備を短期間で更新するというわけにはいかず、優先度を考えながら過度なもの、不要なものは撤去もしながら最適化をしていく必要性に迫られている。

実際、内閣府が発表している「交通安全白書」によると、2023年の公安委員会による規制標識及び指示標識の設置枚数は約949万枚であり、これはピーク時の2003年から約15%減っている。信号機の設置数も2017年までは増えていたものの、この年以降はバリアフリー対応型信号機の増設を除いては増えていない。

国土交通省の調査によると、道路標識の経過年別の腐食率や撤去率の調査から、基本使用年数は約30年を一定の目安とするとしている。ちなみに、財務省「減価償却資産の耐用年数に関する省令」では、路上標識等(鋼管柱)の耐用年数は50年となっている。

一方、標識板に貼られている反射シートの耐用年数は、封入レンズ型が5年、高輝度カプセルレンズ型が10年となっているため、10年を超えるあたりから褪色が出始めるようだ。

道路標識の更新について、都道府県公安委員会設置の標識 (規制標識、指示標識およびこれらの補助標識) で反射シートの鮮度を保てているのは筆者が知る限り東京都と兵庫県くらいである。これらの都県では、ごく一部の例外を除き、標識板の反射シートの状態は良好で劣化は見られない。他の道府県では県庁所在地の幹線道路であっても約30年経過したような褪色の激しい標識が見られるのが現状である。

また、三重、滋賀、奈良、京都を中心に、反射シートが破れて本標識板から剥がれ落ちるケースも見られる。これは、製作会社による品質の差である可能性がある。

一般社団法人 全国道路標識・標示業協会でも診断マニュアルを作ったり、道路標識の管理者でも取り換え基準書を作って優先度の高いものから対応している。

*

こちらもどうぞ。