規制標識の別表記

概要

規制標識は、いくつかの別表記のパターンが存在する。この記事ではその内容について見てみることにする。

通行止め = 車両+歩行者+路面電車通行止め

(301)「通行止め」は、歩行者を含むすべての車両等の通行が禁止される。工事中区間や道路の損壊などで、歩行者及び車両等の通行が危険であると判断された場合に設置される。恒常的に設置されている例よりは、工事の柵などに取り付けられている例をよく見ることが多いだろう。

この規制は「歩行者、車両及び路面電車の通行を禁止する」という意味なので、正確に言うと車両通行止め、歩行者通行止めに加えて路面電車禁止の標識が必要になるが、路面電車は走っているかどうかが明らかのため、これを省略すると車両通行止めと歩行者通行止めの2つの組み合わせで表現できるだろう。

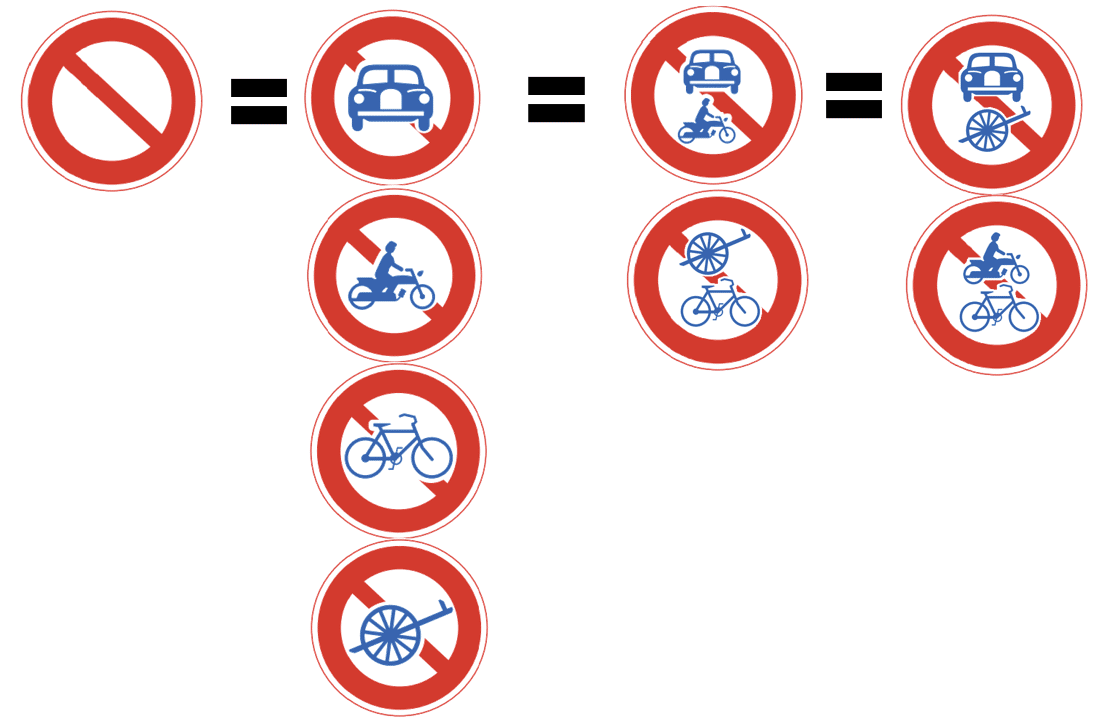

車両通行止めは車両の要素で分解

(302)「車両通行止め」は、通行を禁止する車両のシンボルを表示することで車両の種類を限定できる。車両シンボルとしては、「二輪の自動車以外

の自動車」「二輪の自動車・原動機付自転車」「自転車」「自転車以外の軽車両」ですべての車両の種類を表現できるため、この4種類の規制標識を並べたものと同じ意味になる。また、車両シンボルは2つを組み合わせることができるため、2枚の規制標識で表現することもできる。

二輪を除く自動車通行止めも四輪自動車の種類で分解

「二輪の自動車を除く自動車」は、「大型貨物自動車等」「大型乗用自動車等」の2種類のシンボルと、特定中型自動車を除く中型以下の自動車に分類できる。そのため、(304)「二輪の自動車を除く自動車通行止め」には、「大型貨物自動車等通行止め」「大型乗用自動車等通行止め」の2種類の要素が含まれる。

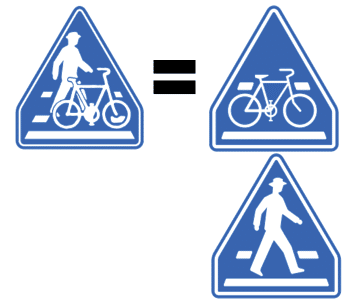

横断歩道・自転車横断帯は自転車と歩行者で分解

(407の3)「横断歩道・自転車横断帯」は、(407-A)「横断歩道」と(407の2)「自転車横断帯」に分解することができる。統合された標識が制定されたのは比較的新しいため、それより昔に設置された標識など実際にこの2つの標識が並んで表示されているケースも結構ある。ただし、(407-B)の学童版の横断歩道は自転車横断帯と合成された標識のデザインは存在しない。

「〇〇車専用」は車両通行止めの組み合わせで表現

青い規制標識である「○○車専用」の標識は、○○車以外の車両と歩行者をすべて通行禁止した場合と同じ、またはほぼ等しくなる。

▼自動車専用の場合

まず(325)「自動車専用」の場合はどうだろうか。シンボルとして使われているのは、車両通行止めだと「二輪の自動車を除く自動車」になるため、「二輪の自動車を除く自動車」のみが許可されているとすると、その他を禁止する規制標識を並べてみたものと等しくなるはずである。

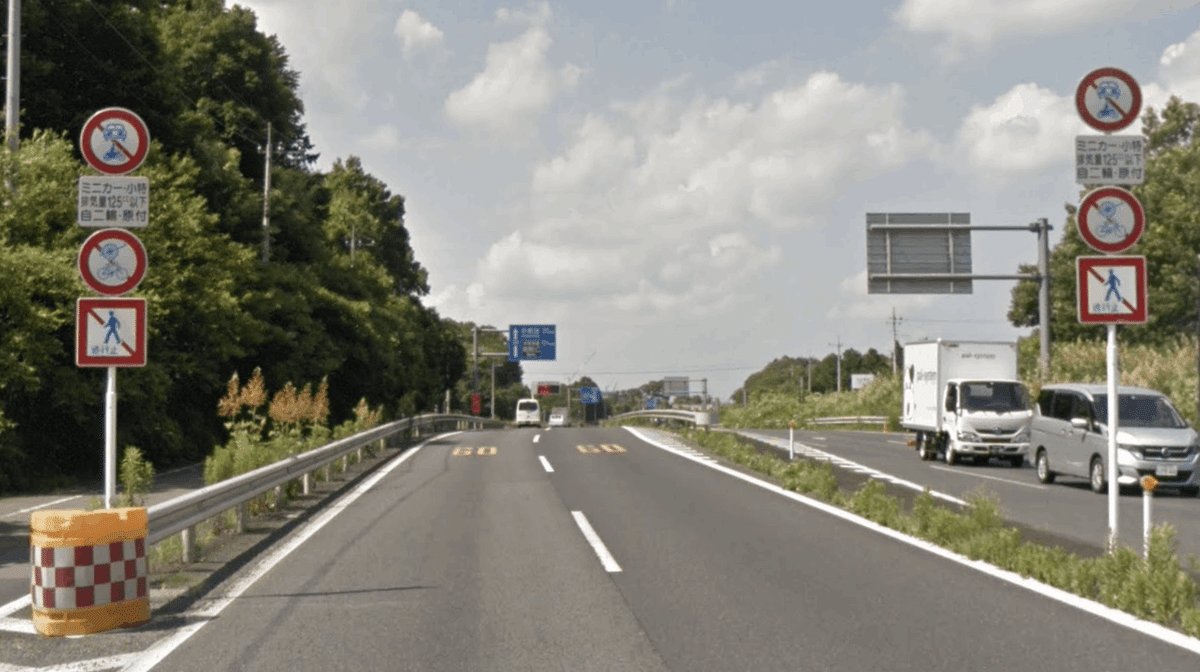

しかし、これは実は等しくはならない。理由は、この「自動車専用」というマークには、「高速自動車国道」または「自動車専用道路」という特別な意味が定義されているためである。車両の種類の規制について特別な意味としては、以下の3つがある。

125ccを超える二輪車は通行可能。

四輪自動車でもミニカーは通行できない。

二輪車の二人乗りについては、運転者の年齢が20歳以上、かつ普通二輪免許又は大型二輪免許を取得してから通算3年以上経過している必要あり。

これらのことを考慮すると、「自動車専用」は以下の規制標識の組み合わせとほぼ等しくなる。

注: 「小二輪」は交通規制基準で「小型二輪車及び原付」と定義されている。もしくは「自二輪 (125cc以下)・原付」と書く場合もある。また、小型特殊自動車は最高速度時速15km以下なので記載していないが、高速道路は最低速度が50km/hなので当然通行できない。

実際、右側の規制は、高速自動車国道でも自動車専用道路でもないのに「高速道路」という名前が含まれている一般道路「東京高速道路」で使われている。

東京高速道路がもし「自動車専用道路」であるならば、これは以下の規制とほぼ同等である。

高速自動車国道でも自動車専用道路でもないが「自動車専用道路」に近い規制を敷いている。

既存の新湘南バイパスを圏央道に組み入れて延伸工事中であり、入口の250mだけ自動車専用道路からはずれているようで、その間の規制標識が別途設けられている。

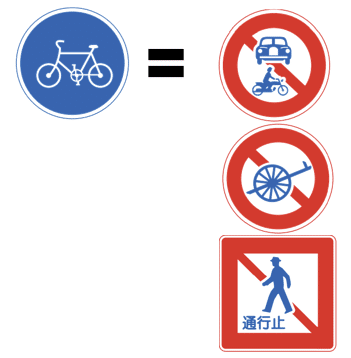

▼自転車専用の場合

(325の2)「自転車専用」の場合は、同様に作ってみると以下のようになる。しかし、本来標識1つで済むところを3つ使う必要があるため、さすがにこのような組み合わせの標識は目撃談がない。

▼自転車及び歩行者専用の場合

(325の3)「自転車及び歩行者専用」の場合も同様に考えて作成することができる。

自転車以外の軽車両は数が少なく、明確に規制しない場合が多いことを考えると、自転車及び歩行者専用は、自動車通行禁止とほぼ等しくなる。

ちなみに、青い規制標識の場合は、通行止めの場合と異なり、中の物を2つバラバラに取り出して並べても同じ意味にはならない。(これは論理式上の性質として理解できる)

補助標識で様々なパターンが生まれる

さらに、補助標識を駆使することでほぼ同じ意味になる標識の組み合わせも多く存在する。

▼車両通行止めの補助標識による別表記

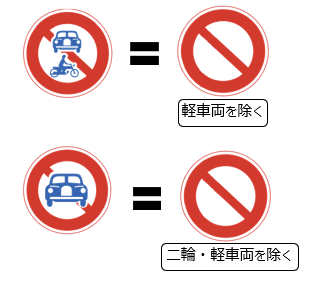

車両通行止めは、補助標識で除外する車両の種類を指定する場合、禁止対象の車種のシンボル付きの規制標識で表せる場合がある。

また、車両通行止めは、禁止対象の車種のシンボルを補助標識として取り出しても同じ意味になる。ただし使う標識の枚数は1枚から2枚になってしまうので、わざわざ分ける意味はないのであるが、実際にはこのような表記をしている例も確認されている。

▼歩行者自転車専用の別表記

(325の3)「自転車及び歩行者専用」は、(325の4)「歩行者専用」と「自転車を除く」の補助標識の組み合わせを使うことで同じ意味となり、さらに(302)「車両通行止め」と「自転車を除く」の補助標識の組み合わせでもほぼ同じ意味となる。ただし、(302)はもともと歩行者が通ることを想定しない場所に設置されている場合もあるので、その場合は意味が異なってくる。

これら3パターンのどれを設置するかは、設置の目的だったり、標識設置者 (つまり都道府県)の好みによるところが大きい。

たとえば、千葉県では、スクールゾーンや歩行者天国の設定に、(302)「車両通行止め」と「自転車を除く」の補助標識の組み合わせや、(310)車両(組合せ)通行止めを使うことも多い。

スクールゾーンのための設定

スクールゾーンのための設定

東京でも歩行者天国でもスクールゾーンでもない場合にこのパターンは一部存在する。

東京都では、スクールゾーンや歩行者天国の設定に、かつては(325の3)「自転車及び歩行者専用」を使っていたが、2000年代から徐々に(325の4)「歩行者専用」と「自転車を除く」の補助標識の組み合わせを使うようになった。(325の4)は歩道の表示のみに使われる。

スクールゾーンのための設定。まだ、古い標識が残っている。

同じ区間の別の標識。こちらが最新。

歩道にはどの都道府県でもほぼ(325の3)「自転車及び歩行者専用」が設定される。

ただし、厳密にいうと車両通行止め関係や「自転車及び歩行者専用」の規制は、許可を受けて通行する車両に徐行義務が課されず、また、歩行者について右側端通行義務や横断歩道横断義務が課されることが「歩行者専用」とは異なっている。

詳細は以下の記事を参考にされたい。

▼許可車両専用の別表記

2020年11月に追加された (325の5-A~C)(325の6)「許可車両専用」だが、シンボルとして描かれているものにはバス、タクシー、およびトラック (貨物車)がある。これ以前には、車両通行止めに補助標識を使って「○○を除く」と記載するしか方法がなかったが、ようやくひとつの規制標識で表示できるようになりそうだ。

ただし、これらの規制標識は、特定車両停留施設と呼ばれる国が許可される施設、たとえば今後の整備が予定されている東京の品川駅西口、新潟駅前、神戸三宮駅前ターミナルなどを念頭に新設されたようで、既存のバスターミナルや駅前ロータリーに設置されるかは現時点では不明である。まだ設置例はなく登場は数年先とのことなので、どうなるかが楽しみである。