「二輪を除く」と「2輪のものを除く」の違いとは!?

規制標識の対象車種を限定する補助標識には、似た表現が使われているものがある。最も紛らわしいのが「二輪を除く」「自動車 (二輪を除く)」「2輪のものを除く」である。この記事では、これらの違いについて解説する。

「駐車禁止」や「一方通行・車両進入禁止」の本標識に添加される似たような表現の補助標識

「駐車禁止」や「一方通行」「車両進入禁止」といった規制標識には、対象車種を制限する補助標識が添加されることがある。これには地域色があり、「2輪のものを除く」は島根県や広島県北部、「2輪を除く」は岡山県を中心に使われている。「自動車 (二輪を除く)」は、「駐車禁止」の場合は四国4県と岩手県を中心に使われ、「一方通行・車両進入禁止」の場合は、滋賀県、和歌山県、香川県、佐賀県を中心に使われるなど、「駐車禁止」と「一方通行・車両進入禁止」とで使われている場所が同じとは限らない。

単語から読み取れるそれぞれの意味の比較

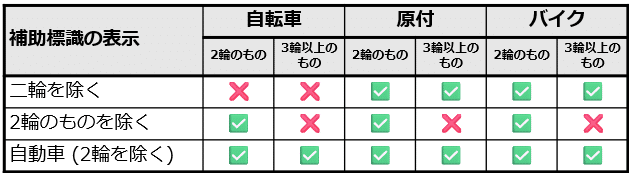

「二輪を除く」「自動車 (二輪を除く)」「2輪のものを除く」を標識令や道路交通法関連法によりそのまま解釈した場合、本標識の除外対象になる車種を✅、除外されず対象になる車種を❌で表にすると以下の通りとなる。なお、数字 (2) と漢数字 (二)の違いに意味の差はない。

補助標識上の単語を法令に従ってそのまま解釈した場合の意味

自動車 (2輪を除く)

バイク・原付・自転車が除外対象となる。「自動車」と限定された時点で、原付 (=一般原動機付 "自転車")と自転車は対象から外れる。

「二輪を除く」の解釈

バイク・原付が除外対象となる。標識令における「二輪」の意味を正確に解釈すると、自転車は除外されない。

「2輪のものを除く」の解釈

車輪が2つのバイク・原付・自転車が除外対象となる。車輪が3つ以上のバイク・原付・自転車は除外対象とならない。

根拠となる法令

「二輪」などの、補助標識に出てくる車両の種類は「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (標識令)」別表第二(第三条関係)(六)車両の種類の略称や「交通の方法に関する教則」 付表4「車両の種類と略称」に記載がある。「二輪」は標識令では

二輪の自動車及び一般原動機付自転車

という定義になっている。「二輪」を二輪という言葉を使って定義しているので "循環定義" か?とも見えるが、道路交通法関係の文中で出てくる「二輪の」という表現は、"車輪が2つの"という意味で解釈する。「二輪の自動車」というと、「大型自動二輪車、普通自動二輪車」のことを指す。

また、似たような表現が道路交通法施行規則第一条の二にある。

(一般原動機付自転車の総排気量等の大きさ)

第一条の二 法第二条第一項第十号イの内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リットル、定格出力については〇・六〇キロワットとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リットル、定格出力については〇・二五キロワットとする。

この条文でも「二輪の」と「三輪以上の」を対比していることから、"車輪が2つの"という意味で使われていることがわかる。

「2輪のものを除く」は、標識令上の「二輪」でなく、「二輪の」つまり"車輪が2つの"という意味で使われている解釈となる。

実際に県警に問い合わせてみると…!?

2輪のものを除く

以上が法令からの解釈になるのだが、実際に島根県警察本部交通部交通規制課に問い合わせてみると以下の回答を得た。

当県において「2輪のものを除く」とは、二輪の自動車及び原動機付自転車、軽車両を指します。道路交通法第3条、道路交通法施行規則第2条で規定されている一部の三輪の自動車、及び道路交通法第2条第1項第11号の2で規定された自転車のうち、基準を満たす三輪の自転車も2輪のものに含まれると解します。

つまるところ「自動車 (二輪を除く)」と同じということである。「2輪のもの」であっても、規定を満たす3輪の自動車・自転車も含まれる。

二輪を除く

「二輪を除く」についても岡山県警察本部交通部交通規制課より以下の回答を得た。

補助標識「2輪を除く」の除外対象

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令、別表第二(第三条関係)(六)車両の種類の略称に記載のとおりです。

つまり、標識令の「二輪」の意味で使っているということで、軽車両は除外されないとのこと。

県警による回答を踏まえた正しい解釈 (特に黄色の部分)

ただし、実際の運用を見てみると、「自動車 (2輪を除く)」と混同されて使用されているケースもある。実際問題として、バイク・原付は除外されるのに自転車は除外されない駐車禁止や一方通行の規制は使い所がない。

最近は見直しも行われているようだ。

ドライバーの視点からすると、同じ規制であるならばどの都道府県でも同じ表記を行ってもらったほうが規制の意味が正しく伝わるので、「自動車 (二輪を除く)」に統一してほしいところである。外国人にも分かりやすくするなら以下のような標識がいいだろう。既存の標識令にも沿った表記である。

参考: 標識令上の「自二輪」「小二輪」

補助標識には「自二輪」「小二輪」という表記がされることがある。これらも標識令に定義がある。

自二輪: 大型自動二輪車及び普通自動二輪車(道路交通法施行規則第二条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の大型自動二輪車又は普通自動二輪車に区分される三輪の自動車を含む。)

小二輪: 道路交通法施行規則第二十四条第一項に規定する小型二輪車及び一般原動機付自転車

大型自動二輪車、普通自動二輪車は道路交通法施行規則に定義がある。

大型自動二輪車: 総排気量が〇・四〇〇リットルを超え、又は定格出力が二〇・〇〇キロワットを超える原動機を有する二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの

普通自動二輪車: 二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車、大型自動二輪車及び小型特殊自動車以外のもの

小型二輪車: 総排気量については〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車

道路運送車両法で定義される別の分類や、免許の種類も含めて表にまとめると「二輪」関係の分類は以下の通りとなる。

*

こちらもどうぞ。