何かがおかしい!? (209) すべりやすい警戒標識

下りの坂道、濡れたり凍結した路面、カーブ等、すべりやすい道路を走る時はドライバーとしては減速を心がけて細心の注意を払って走行したいところである。しかし、この標識、よくよく見ると何か変であることに気づくだろう。また、公式な図柄ではないが若干のバリエーションを作っている道路管理者もいるので、そのような面白いバリエーションも紹介する。

この標識が設置されている場所

まず、この警戒標識は以下のような場所に設置することが基準で定められている。

舗装された走行速度の高い道路において、特にすべりやすい箇所で注意を喚起す る必要がある場合には、「すべりやすい(209)」を設置するものとする。

典型的には、高速道路や幹線道路の坂道や、常に日陰で凍結しやすい場所、雨天時に水が溜まりやすい場所等に設置されている。凍結している場合にすべりやすいのはもちろんのこと、夏でも道路に水が溜まっていると、いわゆる「ハイドロプレーニング現象」(あるいは水膜現象) が発生し、タイヤと路面の間に水が入り込み、摩擦力が失われるためにスリップするので十分に気を付けよう。

図柄から標識の車のスリップ状態を想像する

ところで、標識の中の図柄を見ると、すべっている感が一目でわかるようになっているが、よくよく見ると変なことに気づくだろう。そう、「タイヤの跡が交差」しているのである。現実的にちょっとすべっただけでは、下の左の図のように、タイヤの跡は交差せず平行になる。タイヤの跡が交差している、ということは何を意味するのだろうか…!?

標識の図柄は左右の轍が途中で入れ替わっている!

説1

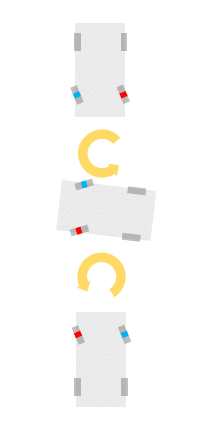

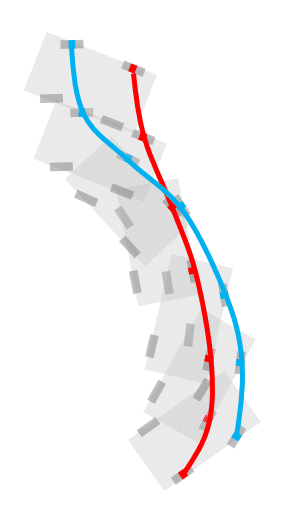

結論から言うと、タイヤの跡を交差させるためには車を「スピン」させることが必要になる。いま左の前輪の跡を赤、右の前輪の跡を青として、ハンドルを左に切って車が反時計回りにスピンすることを考える。すると、車を上から見ると以下の図のように遷移する。

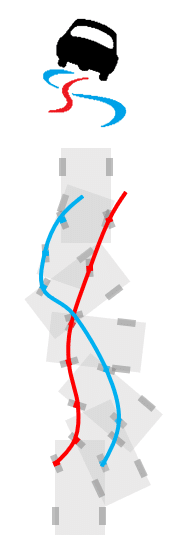

そして、1コマずつ進めた時に赤と青のタイヤの跡をつなぐと、以下のように、標識の中のタイヤの跡と一致することが分かる。

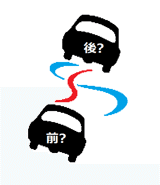

このように、タイヤの跡が交差する前後では、車が反回転しているので、見えている車の「前側」と「後ろ側」が入れ替わっているのである。図柄はシルエットなので、前なのか後なのかわからないが、スリップで半回転した結果、よろけながらもハンドルを持ち直しているとすれば、素晴らしい運転テクニックでリカバリしたことになる!!

説2

もう一つの説は、タイヤの跡は右側の前輪と後輪がつけており、左側は浮いているパターンだ。図柄の車体も傾いているため、片側の車輪が浮いていることも考えられる。この場合もタイヤの跡は2本になる。走行状態を図にしてみると、片側走行をしながら最終的に横滑りするなど、車の動きに多少無理がある可能性もあることが分かる。車のシルエットを横向きにする必要があるかもしれない。説1よりは走行状態の大胆さは落ちるが、この状態はやはりドライバーにとっては怖いだろう。

「すべりやすい」の変種の標識

「(209)すべりやすい」の警戒標識には若干の変種がある。警戒標識はそれ自体で規制をするわけではなく、ドライバーに特定の内容について注意喚起をするのが目的であるため、図柄が分かりやすい内容であれば道路管理者がいろいろとアレンジをしていることも多い。動物注意標識などはその典型例である。

以下の4パターンが確認されている。

トラック!?

国道16号線保土ヶ谷バイパスの東名高速道路の横浜町田IC入口には、乗用車がトラックに変わった警戒標識と看板がある。タイヤの跡も交差しているが、さすがにトラック (図柄から割と大型の牽引車に見える!?) が一回転する道幅はないのでは!? とも思う。

自転車!?

やはり国道16号線の八王子バイパスの側道には、自転車向けの「スリップ注意」標識がある。二輪車であれば2本のタイヤの跡は前輪と後輪になるため、交差しても多少フラついて走っている程度になるので、あまり大きな問題にはならないだろう。

二輪と自転車のコンボ!?

さらに、京都府綾部市には二輪車と自転車のコンボで滑っている標識がある。府道709号線は付近が坂道になっており、坂の下と上にそれぞれ標識がある。

二台 (=タイヤは4つ) なのに轍が2つのみ、さらに自転車には誰も乗っていない、というところは標準的なシンボル3つを単に組み合わせてわかりやすくしていると想像することにして見逃してあげよう。ちなみに、この付近の警戒標識は、どの種類のものにも「注意」という補助標識が何故かついている。

左右反転!?

「~スカイライン」「~道路」等、国土交通省、都道府県、市町村ではない、いわゆる道路公社が設置した標識には、標準から外れた図柄を使っている場合が多い。そんな道路公社が設置した標識の中には、「(209)すべりやすい」の左右反転型が存在する。

この標識は、規則上左右反転の図柄は存在しないので間違った設置方法である。パッと見問題ないようにも見えるが、よくよく見ると違和感を覚えるだろう。

世界の「すべりやすい」

この「すべっている轍」は日本オリジナルだろうか?他の国を見てみると、アメリカ合衆国の標識は交わっていない轍になっている。一方、国際連合の標識は交わっている。国際連合の図柄を採用している国では、交わっている轍になっている。日本も国際連合の図柄を採用している。

参考:「横滑り等抑制装置」のマーク

最近の自動車には「横滑り等抑制装置」が備えられており、ダッシュボードにランプがあったりON/OFFのボタンがあったりする。(名称は車両メーカーにより異なる)

マークは以下のような形状をしていることが多く、「すべっている轍」は交差していない。

*

こちらもどうぞ。