同じ意味の左右反転パターンが存在する標識

標識の中には、左右反転パターンが存在するものがあるので、その種類を見てみよう。

定義

この記事で言う「同じ意味の左右反転パターン」であるが、「設置方法によって意味は同じだが左右反転パターンがあり得る」という意味とする。標識によっては、矢印や方向などが標準形と左右対称のパターンが存在するものがあるが、その場合指し示す方向が違ってしまうため、これらは今回の対象には含めないものとする。

カウントしない例 (両者は意味が異なるため)

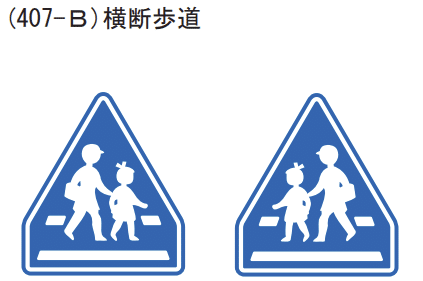

横断歩道系

街中で一番見る反対の図柄(記号)は、横断歩道系であろう。これらは、人や自転車などの記号は通常は右向きになっているが、道路の右側の標識柱に設置される場合は左向きになっている。お気づきだろうか?

2つの一方通行路の交差点で近い場所に道路の左側設置 (右のもの)と右側設置 (左のもの)が設置されている。

道路の右側に設置

道路の右側に設置

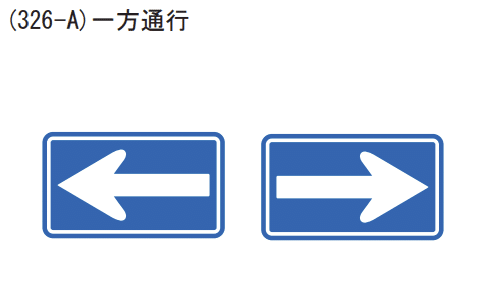

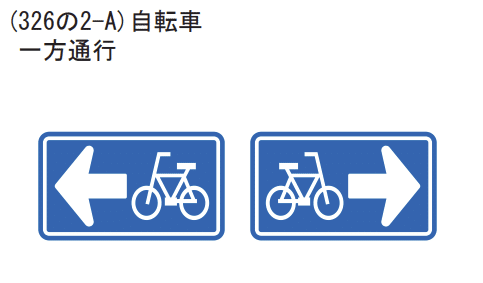

一方通行系

一方通行や自転車一方通行は、道路の左側と右側に設置される場合で異なる方向 (右向きまたは左向き)を指すことになるが、規制したい内容は同じである。

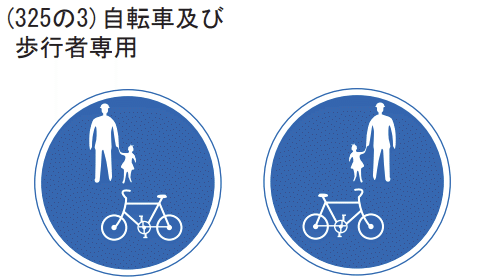

自転車通行可の歩道

「自転車通行可の歩道」や「自転車歩行者道」(いずれも車道の脇に設置された縁石や線、柵などで区切られた部分)では、一つの標識柱の裏表に「(325の3)自転車及び歩行者専用」の標識が設置される場合がある。このケースでは、都道府県によっては片方の標識の図柄が反転した記号になることが認められている。一方、車道や専用道で自転車と歩行者の通行が許可される「自転車及び歩行者用道路」(都道府県公安委員会設置) や「自転車歩行者専用道路」(道路管理者設置) の場合は、裏表で設置されるケースは岡山県など一部を除いて少ない。

補助標識

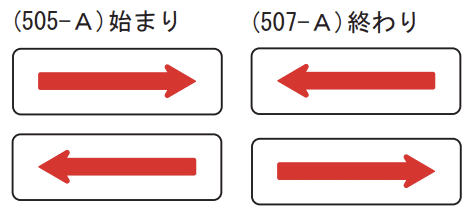

区間の始まりと終わり

区間の始まりと終わりは、それぞれが左右反転となっているため意味が違うと思われるかもしれない。しかし、実は道路の左側に設置した場合と右側に設置した場合で矢印の向きが異なるルールなのをご存知だろうか。

道路の右側に設置されている場合は、左向き矢印が「始まり」、右向き矢印が「終わり」となる。これは、矢印の方向側に規制区間があることを示しているためである。道路脇に設置される道路標識の盤面は車両の進行方向に対して直角に設置されているのではなく、道路の内側に向けて少し傾けて設置されているため、左側設置だと右矢印が道路の奥方向、左矢印が道路の手前方向となるが、右側設置だと逆になるためである。

ただし、この運用は警察庁による正式な運用ルールではなく、1992年以降は「ここから」「ここまで」も正式に定義され、右側設置の場合は「ここから」「ここまで」を使うのが正式なルールとなっている。

道路の右側に設置されている。

また、(332)歩行者等横断禁止の場合は、道路の方向と平行に裏表両方に標識を設置するため、区間の始まりと終わりの矢印は反転する。

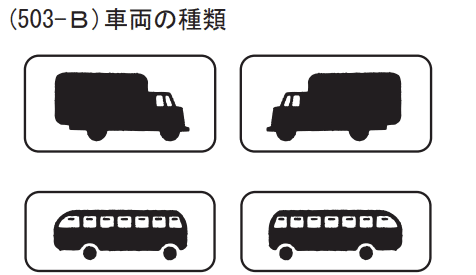

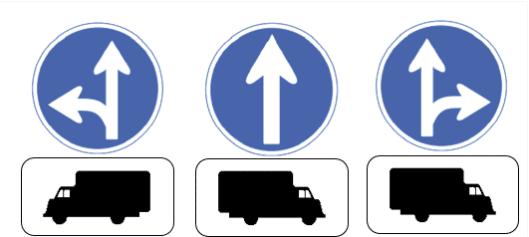

車両の種類

車両の種類を表す記号が補助標識に含まれる場合も、実は規定がある。通常は車両記号は右方向を向いているが、指定方向外進行禁止と組み合わせる場合は、左方向の矢印のみがある場合は車両記号は左方向を向くという決まりになっている。これはとても気づきにくいが、よく見てみよう。

車両記号はすべて右向き

車両記号は左向き

おまけ: 通学路

通学路であることを示す警戒標識「(208) 学校、幼稚園、保育所等あり」は、図柄は学童用の横断歩道と似ているが、道路の右側に設置されていても記号の向きは変わらない (右向き)。

道路の右側に設置されている

ただし、この警戒標識はひとつ前のバージョンである昭和35年12月制定のものは、似た記号で左向きになっていた。しかしわずか3年後の昭和38年7月制定には記号が更新され、いまの記号となった。