道路標識の設置者

道路標識は、都道府県公安委員会や国土交通省,都道府県,市町村などの道路管理者が設置する。標識によっては、複数の組織・団体が設置できるものもある。この記事では標識ごとに設置者を見てみよう。

設置者の定義

道路標識の設置者区分については、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(通称: 標識令)第四条で定義されている。

(設置者の区分)

第四条 道路標識のうち、次に掲げるものは、道路法による道路管理者(以下「道路管理者」という。)が設置するものとする。

一 案内標識

二 警戒標識

三 規制標識のうち、「危険物積載車両通行止め」、「最大幅」、「重量制限」、「高さ制限」、「自動車専用」、「許可車両専用」、「許可車両(組合せ)専用」及び「広域災害応急対策車両専用」を表示するもの

2 道路標識のうち、次に掲げるものは、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が設置するものとする。

一 規制標識のうち、「大型貨物自動車等通行止め」、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」、「自転車以外の軽車両通行止め」、「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」、「大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止」、「車両横断禁止」、「転回禁止」、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」、「追越し禁止」、「駐停車禁止」、「駐車禁止」、「駐車余地」、「時間制限駐車区間」、「最高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」、「最低速度」、「車両通行区分」、「特定の種類の車両の通行区分」、「牽けん引自動車の高速自動車国道通行区分」、「専用通行帯」、「普通自転車専用通行帯」、「路線バス等優先通行帯」、「牽けん引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間」、「進行方向別通行区分」、「一般原動機付自転車の右折方法(二段階)」、「一般原動機付自転車の右折方法(小回り)」、「環状の交差点における右回り通行」、「平行駐車」、「直角駐車」、「斜め駐車」、「警笛鳴らせ」、「警笛区間」、「前方優先道路」、「一時停止」、「歩行者等通行止め」及び「歩行者等横断禁止」を表示するもの並びに道路法の道路以外の道路に設置する「重量制限」及び「高さ制限」を表示するもの

二 指示標識のうち、「並進可」、「軌道敷内通行可」、「高齢運転者等標章自動車駐車可」、「駐車可」、「高齢運転者等標章自動車停車可」、「停車可」、「優先道路」、「中央線」、「停止線」、「横断歩道」、「自転車横断帯」、「横断歩道・自転車横断帯」及び「安全地帯」を表示するもの

3 道路標識のうち、前二項各号に掲げるもの以外のものは、道路管理者又は公安委員会が設置するものとする。

ただ、文章で書かれるとよくわからないので、以下ではこの文章をわかりやすく図表で表現する。

案内標識

案内標識には、目的地・通過地の方向、距離や道路上の位置を示し目標地までの経路を案内する(1)「経路案内」、現在地を示す(2)「地点案内」、待避所・パ-キングなどの附属施設を案内する(3)「附属施設案内」の3種類が存在する。

案内標識は国土交通省 (国土交通大臣)、都道府県 (知事)、市町村 (長)など、それぞれの道路の「道路管理者」が設置している。道路管理者を判別するには、標識の柱に貼ってある設置者を示すラベルを見る。

道路管理者は、道路の種類により以下のように分かれている。

●高速自動車国道: 国土交通大臣 (ただし、高速道路の法人が一部権限を代行)

●国道: 指定区間内は国土交通大臣 (直轄国道)、区間外は原則、都道府県知事、一部市長 (補助国道)

●都道府県道: 原則、都道府県知事、一部市町村長

●市町村道: 市町村長、東京都特別区は特別区

国道は2桁国道までは国が、3桁国道は都道府県が管理しているとよく言われるが、これは大体の傾向であるが必ずしもそうなってはいなく、一般国道の指定区間を指定する政令の別表に掲載された区間 (指定区間)かどうかで国が管理するかどうかが決まっている。

警戒標識

警戒標識は、道路上で警戒すべきことや危険を知らせ、注意深い運転を促すためのものである。警戒標識も、それぞれの道路の「道路管理者」が設置している。

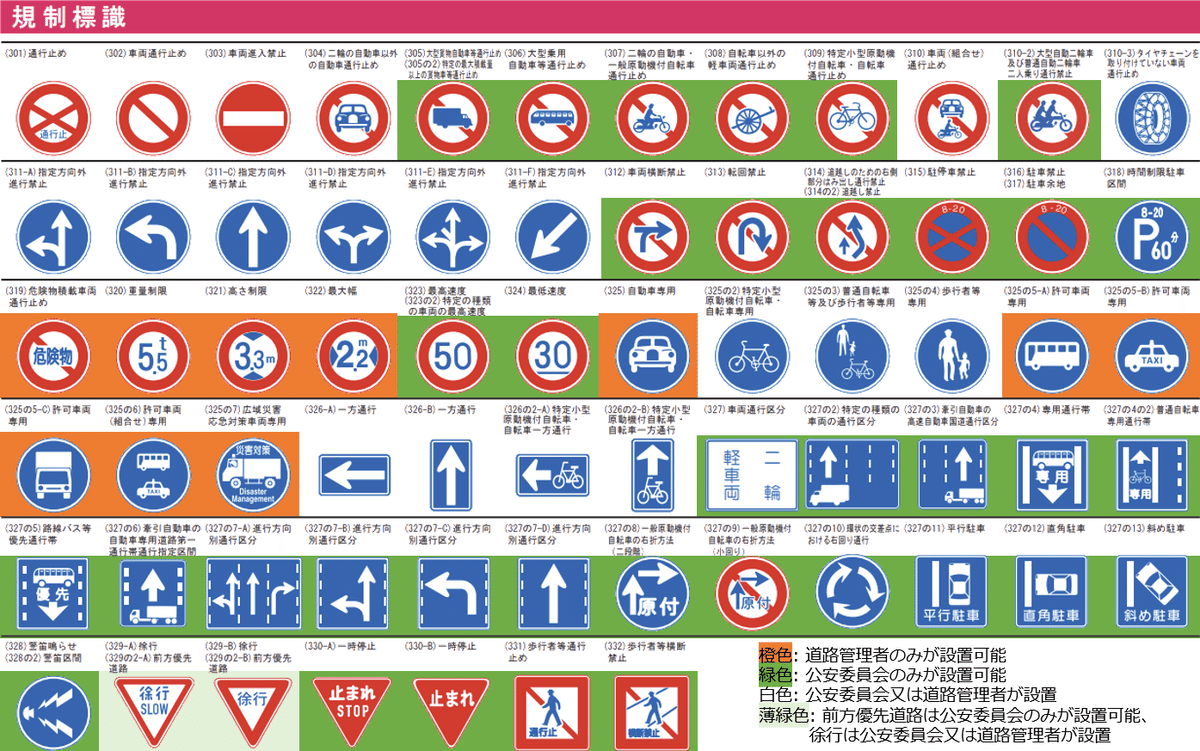

規制標識

規制標識は、禁止、規制、制限等の内容を知らせるためのものである。規制標識は、その種類によって都道府県公安委員会のみ、または道路管理者のみ、またはその両方とも設置するものである。

上の図表は、標識令第四条で文章で書かれているものを分かりやすく視覚化したものである。橙色は道路管理者のみが設置可能、緑色は公安委員会のみが設置可能、白色は公安委員会又は道路管理者が設置する。

参考情報:

指示標識

指示標識は、通行する上で守るべき事項を知らせるためのものである。指示標識は、その種類によって都道府県公安委員会のみ、または公安委員会又は道路管理者とも設置するものである。

上の図表は、標識令第四条で文章で書かれているものを分かりやすく視覚化したものである。緑色は公安委員会のみが設置可能、白色は公安委員会又は道路管理者が設置する。

*

こちらもどうぞ。