ウェストハムvsアーセナル~両チームから学ぶ攻撃の起点の作り方~[プレミアリーグ第29節]

プレミアリーグ第29節、5位ウェストハム対それを勝ち点差7で追う10位アーセナル。CLEL圏を狙う両チームにとっては勝ち点3が意地でも欲しい一戦です。

試合はウェストハムが3点を先制するも、その後アーセナルが追いつき3-3の引き分け。お互いにとって痛い勝ち点1となりました。

この記事では両チームの異なる攻撃の起点の作り方について解説していきます。

試合概要

スタメン

得点

ウェストハム

15’(1-0)リンガード

17’(2-0)ボーウェン

32’(3-0)ソウチェク

アーセナル

38’(3-1)ソウチェク(OG)

61’(3-2)ドーソン(OG)

82’(3-3)ラカゼット

1.攻撃の起点~ウェストハム編~

結論から言うと両チームでは攻撃の起点を作るエリアが異なります。

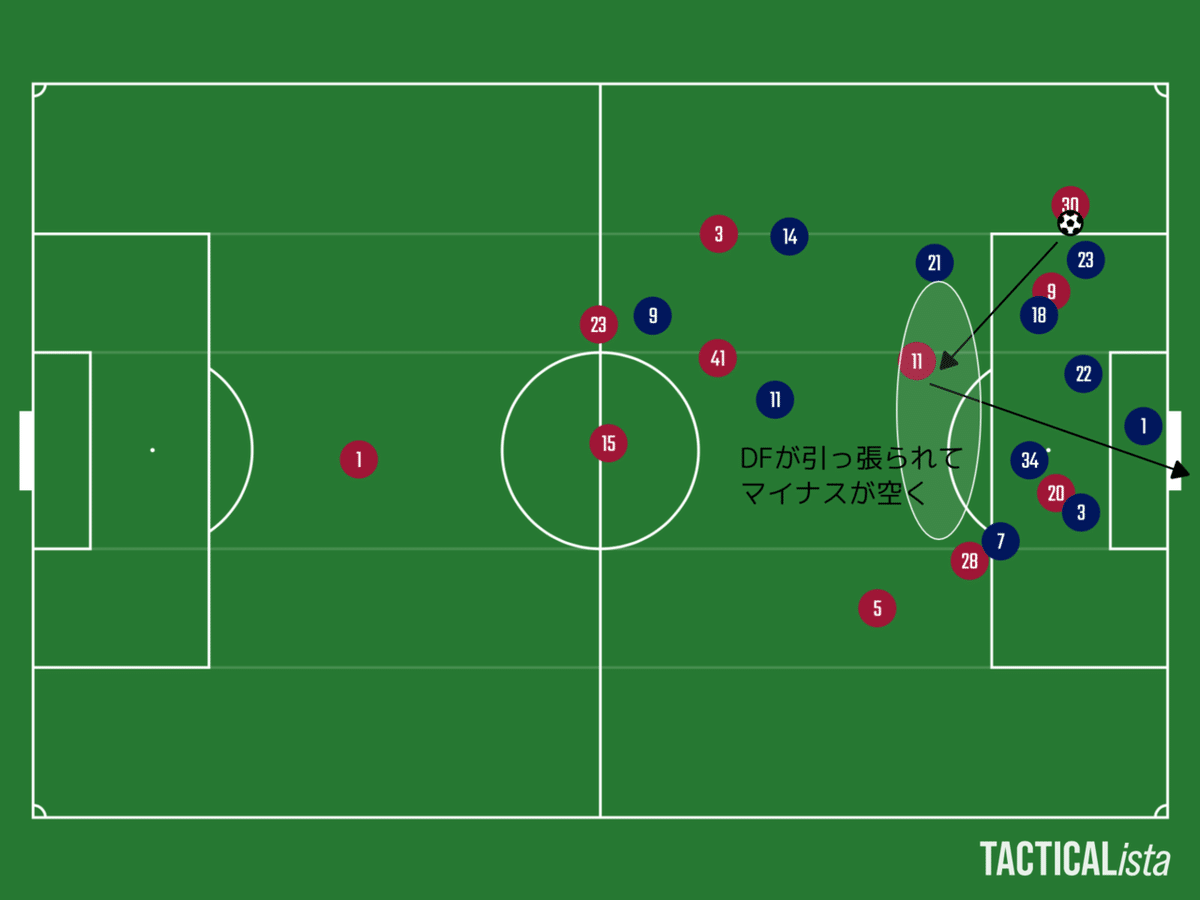

まずウェストハムは両サイドの深いエリアで攻撃の起点を作ります。画像のこのエリアです。

このエリアをとるパターンとして次の2つがあります。

①SH、SBが高い位置をとる。

②CFやトップ下がサイドに流れる。

②のメリットとしてはCFがサイドに流れることで相手CBが引き出されるため、アーセナルのBOX内の強度を落とすことができます。

ただ、ここでアントニオがサイドに流れたらウェストハムのBOX内の強度も落ちるのでは?という疑問点がでてきます。サイドに流れる役をトップ下のリンガードに任せてアントニオはBOX内にいた方が良いのではないでしょうか?

そうしない理由はリンガードがサイドに流れるとマイナスに人がいなくなることだと自分は考えました。ここに人がいなくなると攻守両面でデメリットがあります。

攻撃面のデメリットはクロスの選択肢が減ることです。マイナスに人がいない場合、中にクロスをあげるという選択しか無いため、相手は守りやすくなります。この試合の1点目がまさにそのマイナスのクロスから生まれています。

守備面でのデメリットはカウンターのリスクが上がることです。ボールを取られたときに人がいないエリアが相手のカウンターの起点になってしまうためです。下の画像の3:37の場面が参考になります。

また、この形の攻撃が成立するのはボランチのソウチェクの存在が大きいです。ソウチェクは192cmの長身の選手で、攻撃時には積極的にBOX内まで入ってきます。この選手の存在によりアントニオがサイドに流れても強いBOX内の強度を保つことができます。

2.攻撃の起点~アーセナル編~

次に、アーセナルはバイタルエリアで攻撃の起点を作ります。画像のこのエリアです。

このエリアを主に使うのはCFのラカゼットです。ビルドアップ時にラカゼットがCFの位置から降りてきて相手CBを引きつけます。そうすることでできたCBの背後のスペースに両SHのサカ、オーバメヤンが斜めの動きで走り込むことでチャンスを作り出します。

3.違いを裏付けるデータ

この両者の違いを裏付けるデータがあります。それが下の両チームのCFのヒートマップです。

上がアントニオ、下がラカゼットです。

アントニオは両サイドに色がついているのに対して、ラカゼットは中央に濃く色がついています。このデータから起点を作るエリアの違いが一目でわかりますね。

試合のハイライトはこちらから↓

4.おわりに

最後までご覧いただきありがとうございます。

自分は今までtwitterの方で文字や画像の数に制限がある中で試合分析をしていました。なので今回初めてnoteを利用して、それらの制限がなくなり”鳥籠から大空に放たれた鳥”のように書いていたら長くなってしまいました。皆さんお疲れ様でした。そして本当にありがとうございます!今後、より分かりやすくおもしろい試合分析の記事を書けるように頑張ります。よろしくお願いします!