ムービー・オージー・クロニクル その5

『ムービー・オージー』が全米に広がっていったという話

長編映画数本と、ダンテとデイヴィソンが集めた"ネタ"フィルムを繋ぎ合わせ、1本の"映画”に近づいた『ムービー・オージー』だが、これで完成というわけではなかった。相変わらず新しい"ネタ”を追加・削除したり、順番を入れ替えたりすることはもちろん、微妙なタイミングの調整も可能になったことで、ダンテは編集テクニックを磨きつつ、これまで以上に観客に効果的な反応を与えることが可能になっていったと考えられる。

そして、1969年1月と5月にニューヨーク大学で行われた上映をきっかけに、『ムービー・オージー』は他の場所でも開催されるようになっていく。

1969年11月7日にはコロンビア大学で上映された。

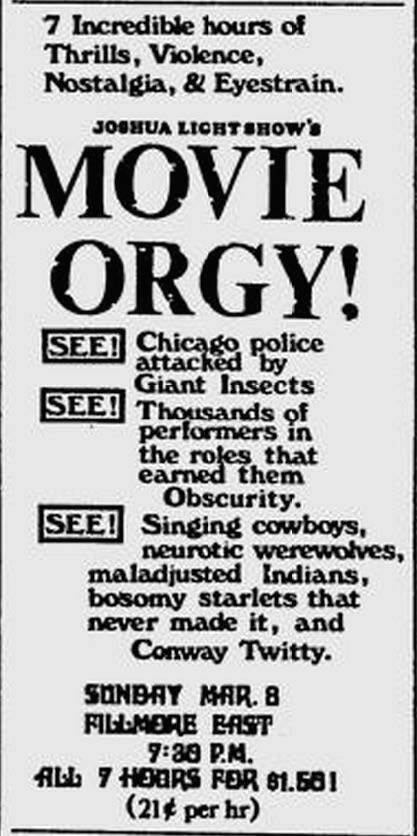

コロンビア大学の学生新聞「コロンビア・デイリー・スペクテイター紙」には何度か開催を知らせる広告が掲載されている。(タイトル画像はコロンビア・デイリー・スペクテイター紙1969年11月6日号に掲載の広告)

ニューヨーク大学での2度目の上映は『ムービー・オージー・ストライクス・バック』という別タイトルで、入場料75セント、上映時間7時間だったが、コロンビア大学での上映はタイトルこそ『ムービー・オージー』のままだが、入場料は1ドルで、上映時間は5時間となっている。

1969年10月30日号より

上映時間は5時間となっている。

1969年10月30日号より

学生向けのアパート情報や、アルバイト募集などに混じって、

『ムービー・オージー』の告知が並んでいる。

1969年11月3日号より

1969年11月3日号より

さらに、当時まだニューヨーク大学に在学中だったデイヴィソンが、ニューヨークのイーストヴィレッジにあった"ロックの殿堂"とも呼ばれたコンサートホール、フィルモア・イーストで映画のプログラムに関わっていたことから、1970年3月8日にフィルモア・イーストでの上映も行われた。

(ちなみにその前日に開催されたニール・ヤング&クレイジー・ホースのライブはのちにライブアルバムとして発売されている)

ニール・ヤング&クレイジー・ホース

3月5日付のヴィレッジ・ヴォイス紙に掲載された広告には、入場料1ドル50セント、上映時間は7時間となっており、(「1時間あたり21セント」という記載が笑える)キャッチコピーには「スリル、バイオレンス、ノスタルジー、そして眼精疲労の驚異的な7時間」と書かれている。

1970年3月5日号

『ムービー・オージー』部分

また、タイトル『MOVIE ORGY』の上に「JOSHUA LIGHT SHOW’S」と書かれている。これはジョシュア・ホワイト率いるチームによるサイケデリックな照明で、当時フィルモア・イーストをはじめ、ロックコンサートには付き物の演出だったが、実際『ムービー・オージー』の上映とどのように絡んだかは不明である。

この有名な会場で開催されたことで、『ムービー・オージー』はさらに大きな注目を浴びることとなる。

なかでも1970年3月21日号の「ザ・ニューヨーカー」誌の「トーク・オブ・ザ・タウン」に掲載された記事は、その後の上映に多くの影響を与えたと言えるだろう。

見出しには「フィルモア・イーストでの6時間半にわたる『フィルム・オージー』についてのトークストーリー、主催者はジョー・ダンテとジョン・デイヴィソン」と、なぜかタイトルは『フィルム・オージー』と誤記されていたが、内容は記者が見た様子を詳細に記している。

「午後9時から最後まで(午前2時まで)、私たちはバルコニーからその様子を見ていた。そこでは、この乱交パーティー(オージー)の主催者であるジョン・デイヴィソンとジョー・ダンテが、16ミリ映写機を2台設置していた。デイヴィソンは、40年代から50年代の駄作映画のリールを丸々上映した。ダンテは、デイヴィソンのリールの途中で短い映像を流して彼を邪魔した。リールは第二次世界大戦のW.A.C.(陸軍婦人部隊)の訓練映画、40年代の連続活劇、ニュース映画、コマーシャル、フランケンシュタインの予告編一式など、信じられないようなものを寄せ集めたものだった。ダンテとデイヴィソンは、フィルム・オージーの盛り上げ方を本当に心得ている」

さらに記事には、ダンテとデイヴィソンが上映中に交わした会話についても書かれていた。「おい!『ヘラクレス』から『ユリシーズ』に切り替えたのに、誰も気づかなかったぞ」

「ザ・ニューヨーカー」の記事はデイヴィソンの言葉として、こう続けている。

「少なくとも50年代にテレビの前で育った人たちにとっては(『ムービー・オージー』は)とても面白い。幸いにして、そういう人たちはたくさんいる」

1970年3月21日号

「ザ・ニューヨーカー」の記事によって注目された『ムービー・オージー』は、「たくさんいる」「そういう人たち」に向けて、上映会場を次々と広げていくことになる。

現状判明している上映リストを以下に示しておこう。

なんと10年近くにわたって、『ムービー・オージー』は全米各地で上映されていたわけだが、ここまで広い範囲で、長い期間続いたのは、ある企業のバックアップがあったことも大きな要因だった。

参考資料

●編 中子真治.(1984年)『グレムリン100%』学習研究社.

●ÁLVARO PITA.(2021年)『JOE DANTE EN EL LÍMITE DE LA REALIDAD -EDICIÓN REVISADA Y AMPLIADA-』APPLEHEAD TEAM.

●Collin Souter.「Joe Dante on The Movie Orgy」. Movie reviews and ratings by Film Critic Roger Ebert. <https://www.rogerebert.com/interviews/joe-dante-on-the-movie-orgy>(最終閲覧日:2024年8月1日)

●Simon Abrams.「Like Going to Church: Joe Dante on "The Movie Orgy"」. Movie reviews and ratings by Film Critic Roger Ebert. <https://www.rogerebert.com/interviews/like-going-to-church-joe-dante-on-the-movie-orgy>(最終閲覧日:2024年8月1日)

●「Joe Dante」. Filmmuseum. <https://www.filmmuseum.at/en/film_program/scope?schienen_id=1374654433683>(最終閲覧日:2024年8月1日)

●Dennis Cozzalio.「JOE DANTE, YOUR MOVIE ORGY M.C.」SERGIO LEONE AND THE INFIELD FLY RULE. <https://sergioleoneifr.blogspot.com/2008/04/joe-dante-your-movie-orgy-mc.html>(最終閲覧日:2024年8月1日)

●Dennis Cozzalio.「“These things are part of my DNA”: JOE DANTE AND THE RETURN OF DANTE’S INFERNO」SERGIO LEONE AND THE INFIELD FLY RULE. < http://sergioleoneifr.blogspot.com/2009/08/these-things-are-part-of-my-dna-joe.html>(最終閲覧日:2024年8月1日)

●Michael Flintop・Stefan Jung.(2014年)『Joe Dante: Spielplatz der Anarchie』Bertz + Fischer.

●Frank Falisi.「Basic Instinct: Getting Lost in Joe Dante's "The Movie Orgy"」MUBI: Watch and Discover Movies.<https://mubi.com/en/notebook/posts/basic-instinct-getting-lost-in-joe-dante-s-the-movie-orgy>(最終閲覧日:2024年8月2日)

●Howard Prouty.「THE MOVIE ORGY」 Il Cinema Ritrovato.<https://festival.ilcinemaritrovato.it/en/film/the-movie-orgy/>(最終閲覧日:2024年8月2日)

●mrbeaks.「Joe Dante And Mr. Beaks Tumble Down THE HOLE (In 3-D)! Also Discussed: "Dante's Inferno" At The New Beverly!」Ain’t It Cool News: The best in movie, TV, DVD, and comic book news.<http://legacy.aintitcool.com/node/41944>(最終閲覧日:2024年8月2日)

●mrbeaks.「Mr. Beaks And Joe Dante Talk TRAILERS FROM HELL: VOLUME TWO, T.N.T. JACKSON And Much More!」Ain’t It Cool News: The best in movie, TV, DVD, and comic book news.<https://legacy.aintitcool.com/node/50685>(最終閲覧日:2024年8月2日)

●Natalia Keogan.「“Self-Aware Doesn’t Work for Us”: Joe Dante on The Movie Orgy, Matinee at 30 and William Castle’s The Tingler」Filmmaker Magazine.<https://filmmakermagazine.com/120737-interview-joe-dante-the-movie-orgy-matinee-the-tingler-2023/>(最終閲覧日:2024年8月2日)

●David Ruane Neary.(2015年)「‘It’s just one abomination after another’ A Preservation History of Joe Dante’s The Movie Orgy」

●「SHOW LISTINGS」. Fillmore East preservation society. <http://www.fillmore-east.com/showlist.html>(最終閲覧日2024年8月21日)

●「Fillmore East Video」. <http://www.joshualightshow.com/classic-videos/classic-videos-1>(最終閲覧日2024年8月22日)