イルミネーションをいい感じに現像する

この記事は はんドンクラブアドベントカレンダー 19日目の記事です。

ベストバイに続いて2つ目のアドカレです。写真趣味を始めたい、カメラを買ってみたけどよくわからないという人向けの記事です。わかりやすさ・失敗しない(=現像でリカバーできる)ことを優先にしています。沼から見ている人は温かい目で見ていただけたらと思います。

はじめに:実物を見た時のイメージと写真が違いすぎること、ありませんか?

色々なイベントが中止になった2021年も終わりつつありますが、イルミネーションは無事各地で開催されているようです。

そんなイルミネーションですが、スマートフォンから一眼カメラまで、色々なカメラを構えている人を見かけます。かんたんに写真を撮れるようになった一方で、後から見直すと見たものと写真がどうも違う…ということがあると思います。

これはイルミネーションに限らずだと思いますが、旬なイルミネーションを例に、記憶にある風景を再現するための、自分なりのポイントを書いてみます。

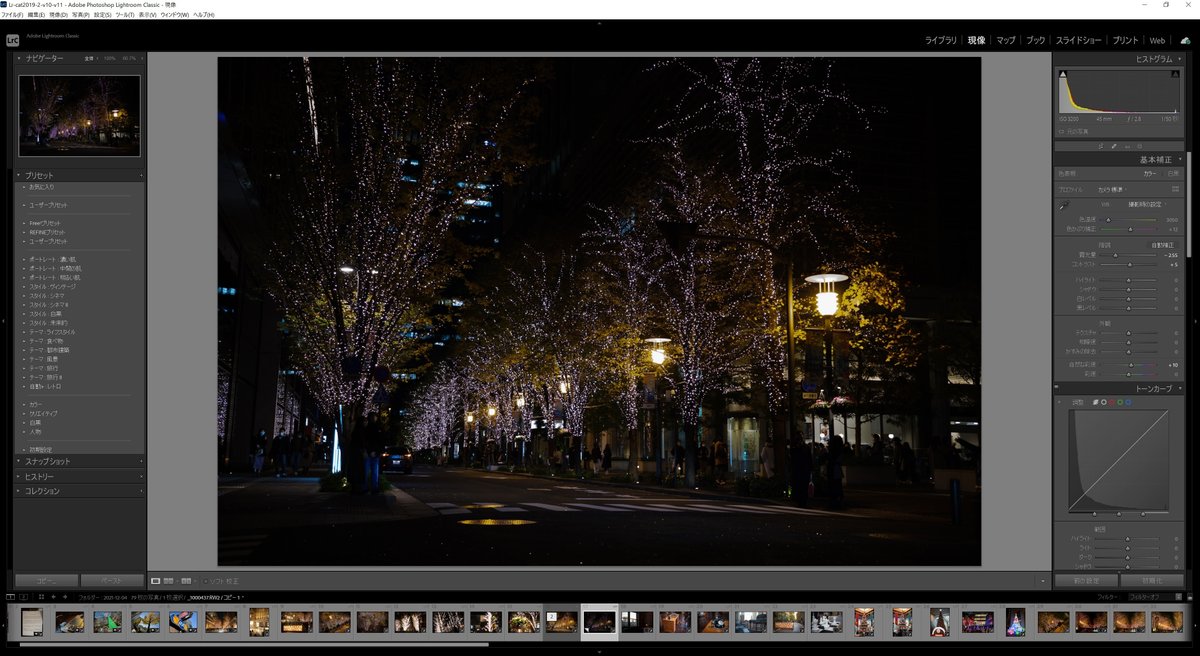

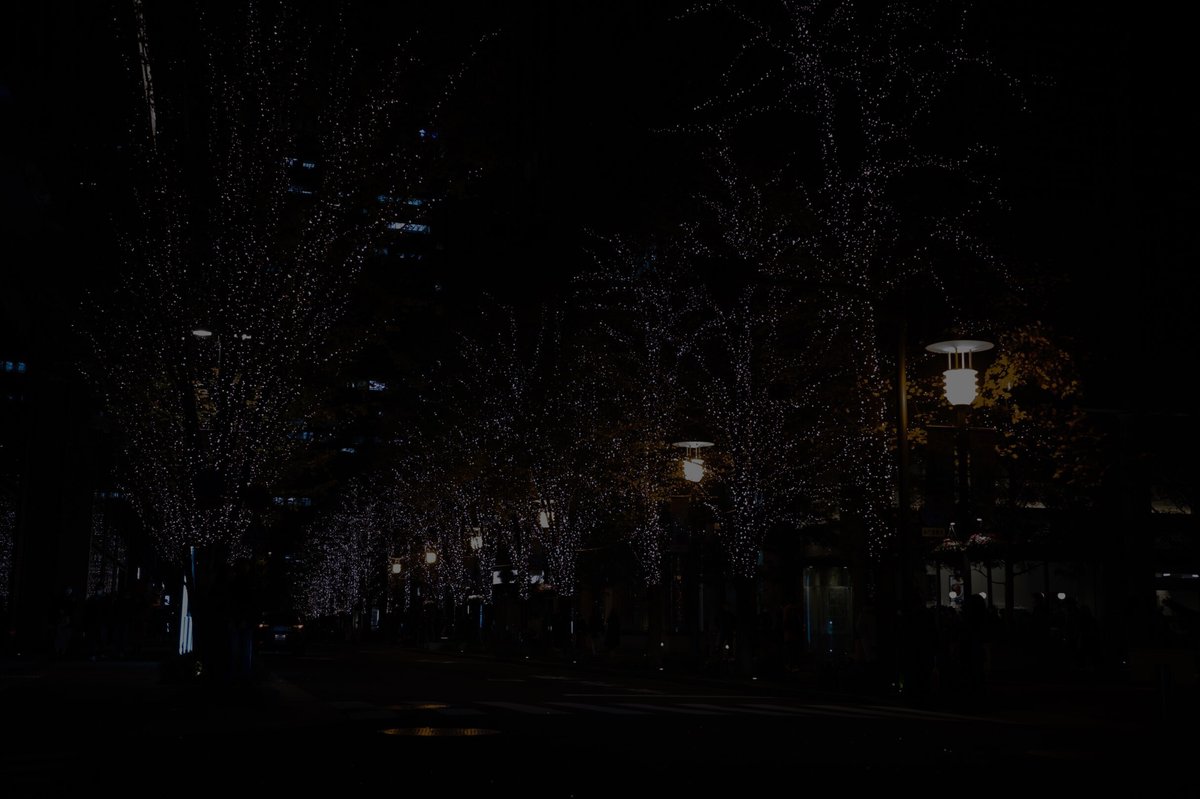

現像するとこんな感じに変わります

かなり極端な例です。画像はイメージです[1]。

スマートフォンを始め、カメラにはオートでいい感じにしてくれる設定があります。ただし、それがうまくいかないことも多々あります。カメラ側が「こうやな」と思っても、自分の記憶にある風景とはかなりズレている。これを後からいい感じにするのが現像です。

撮影と現像は素材と調理の関係

いきなり何、と思うかもしれないですが、料理で言うところのこのような関係だと思います。素材が全然ダメではいくら調理で加工をしても美味しくはなりません。撮影=素材、調理=現像のイメージです。ただし、写真の場合は撮影時にしっかり設定できていれば現像必要なしなのですが[2]、思った通りの写真を一発で撮影するのは経験が必要になってきますので、今回はいい素材を撮影して、現像を経てイメージ通りの写真に仕上げていくことを目標にします。

以下、そのためのポイントを列挙しています。

POINT 1:必ず「RAW」で撮影する

RAWすなわち生。ビールのことではありません。

上記サイトに説明があるのですが、かんたんに書くと「jpg等よりもファイルサイズが大きい代わりに、後から編集したときに編集の幅が広いファイル」です。

ファイル末尾の拡張子(.jpgや.pngのようなやつ)がカメラメーカーによって違いますが、できることは同じです。

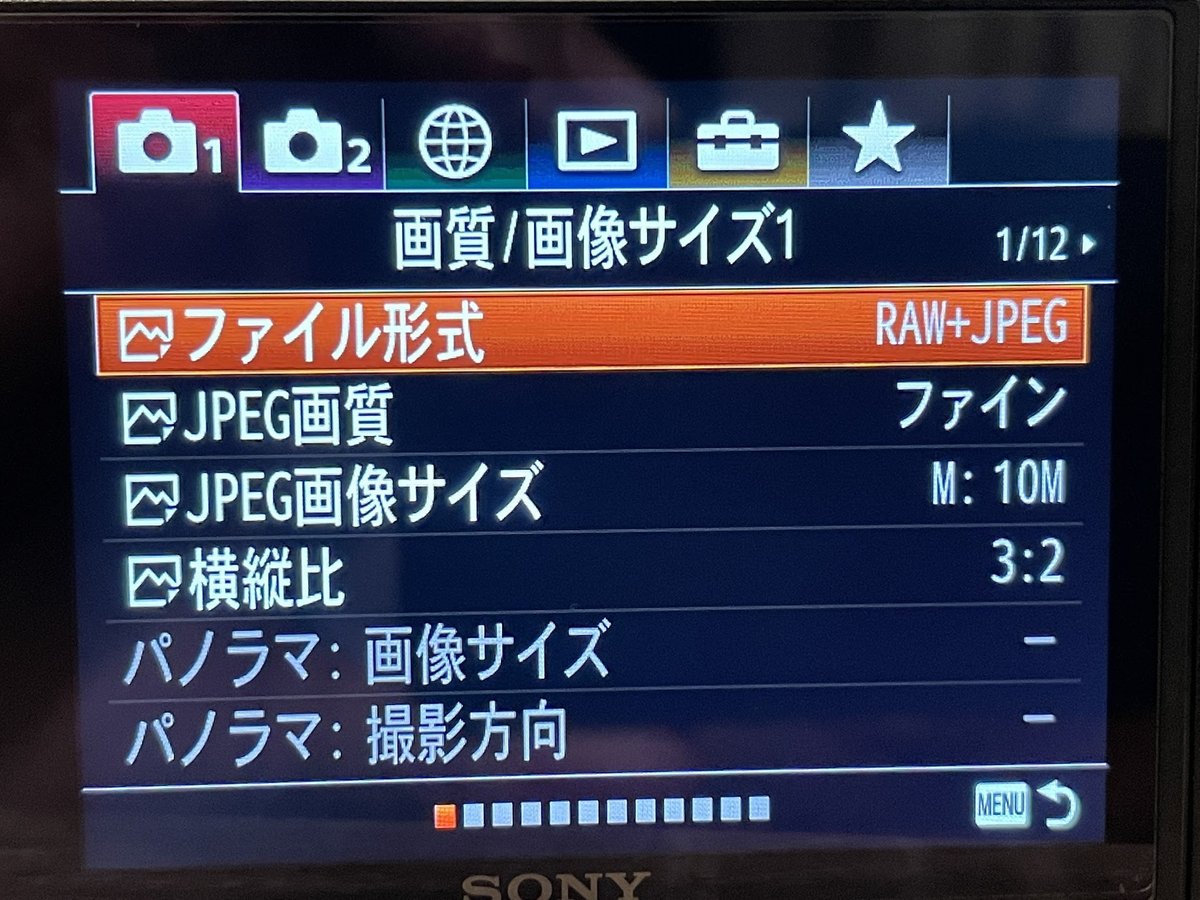

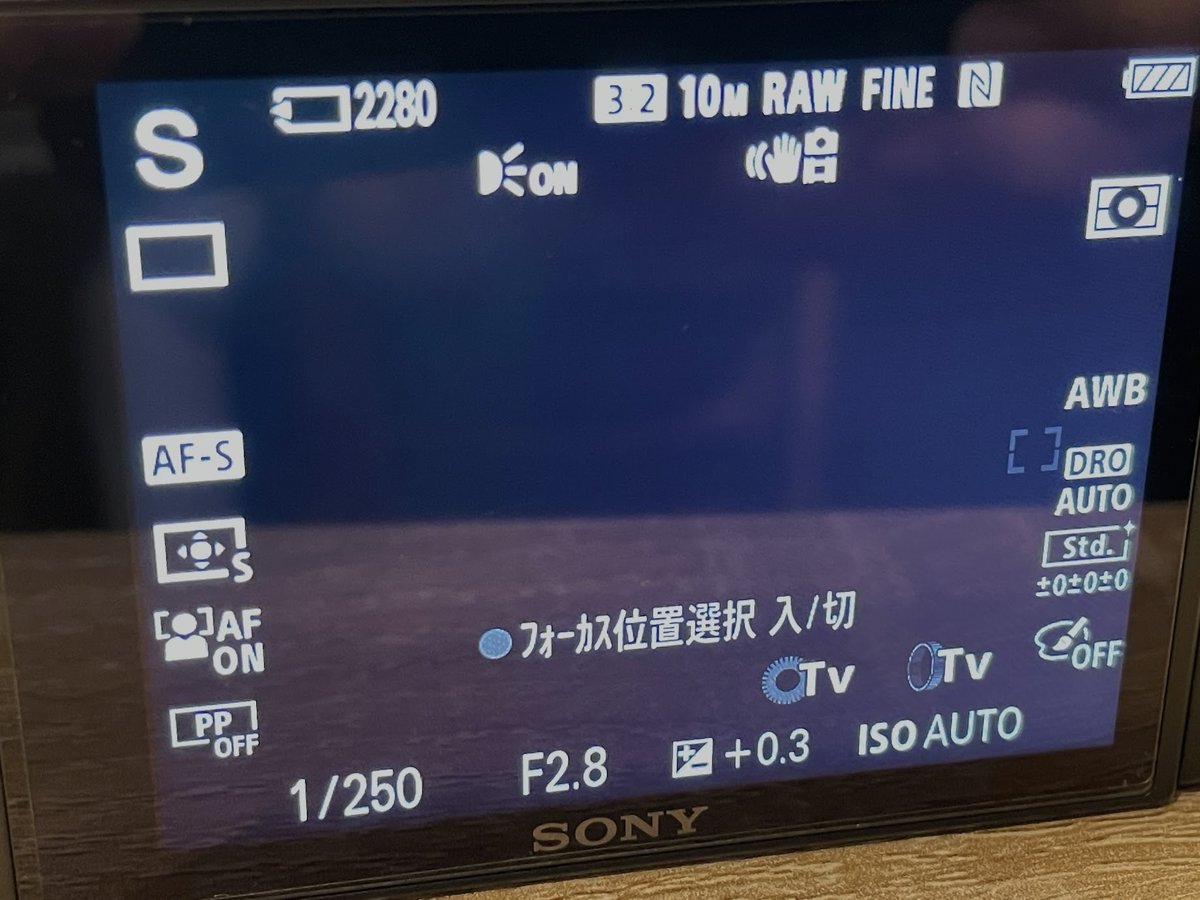

たいていのカメラではRAWで撮影するために一度設定が必要ですので、メニューから静止画撮影に関する部分にあるファイル形式のような項目からRAWを必ず選んでおきます。

POINT 2:現像するためのソフトを準備する

撮影したRAWファイルは、現像するためのソフトが必要になります。

「現像」と言っていますが、これはおそらくフィルム時代の名残で、やっていることはRAWファイルを加工してjpg等に出力することです。

現像用ソフトで有名なところではLightroomがあります。残念ながら有料です。ですが、加工においては調整項目の多さや強力さ、使いやすさが圧倒的ですので、生きててAdobe使ったことないという人もフォトプランで使ってみると良いと思います。

無料でなんとかしたい!という方は、スマートフォン標準の編集機能やアプリ、カメラ付属の現像ソフトでもそれなりにできると思いますが、ここではLightroom Classic[3]を使用して進んでいきます。他のソフトでも使っている単語は似ていると思いますので、雰囲気でいけると思います。

POINT 3:いざ撮影へ

現像環境を準備したらいざ撮影へ。持っているスマートフォンでも準備したカメラでも、RAWで撮れるものを持って出かけましょう。ご時世ですので感染症対策はしっかりと。あとはSDカード等の記憶媒体を忘れずに。

レンズ交換式カメラを買った、買う予定の方向け:まずは標準でついているレンズを使ってみるのも良いと思いますが、「明るいレンズ」が1本あると夜の撮影では有利です。

明るいレンズとは、型式等に書かれている「F○(○には数字が入ります)」の数字が小さいレンズのことです。明るいものだと1を切るものもありますが、1.2や1.4、1.8、2、2.8などが明るいといえるレンズだと思います。ただし明るいレンズほど値段が高いので、1.8や2.8あたりが狙い目です。このあたりの詳しい話はこちらにわかりやすくまとまっています。

現地での撮影で一番気をつけたいことは、できるだけ他の人の邪魔にならないようにすることです。これは意見の分かれるところだと思いますが、イルミネーションを始め景色はみんなで楽しむものですので、一つの場所を独占しない・通行の妨げにならない・立入禁止の場所に入らない・置いてあるものを勝手に動かさない・禁止行為をしない(三脚不可の場所で三脚を使う等)を守って撮影したいところです。

POINT 4:カメラの設定的に気をつけること

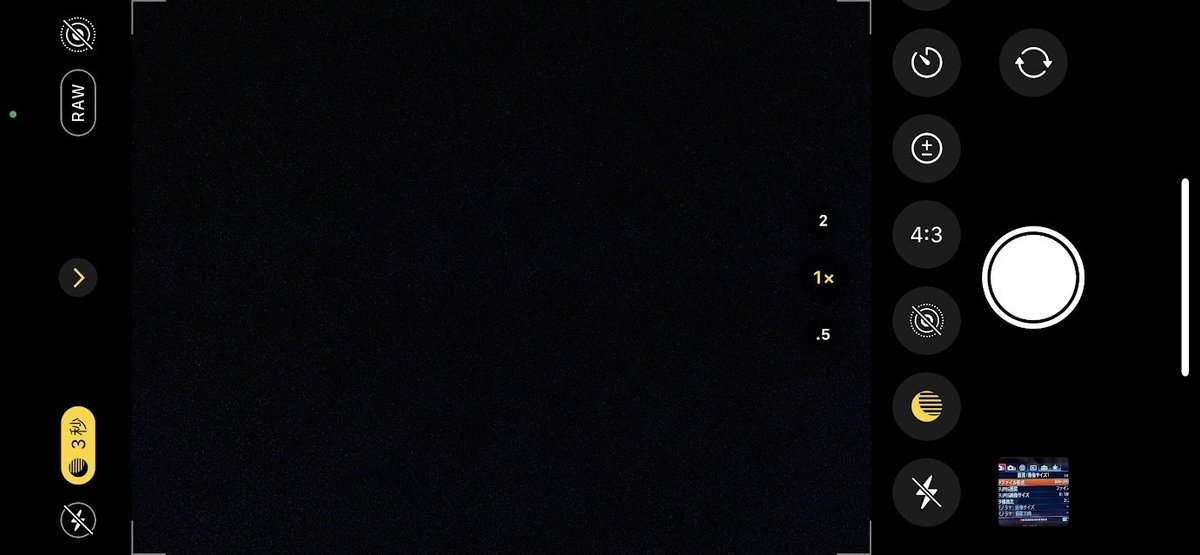

スマートフォンの場合、標準アプリでは設定する項目がRAWにする以外に明るさを調整できるくらいですので、どんどん撮影します。

コンパクトカメラや一眼カメラの場合は、設定で気をつけることが3点あります。

①シャッタースピード(SS)

写真の明るさとブレを決める要素です。SSは1/30や1/250のような形で表記され、分母の数字が大きいほどブレにくくなりますが暗くなります。ブレにくい写真を撮るために一般的によく言われるのは、1/焦点距離[4]よりも早いSSにすることです。手ブレ補正がついている場合にはこれより遅いSSでもブレないこともあります。

私の場合、上記の法則は少し無視して、手ブレ補正があるカメラでは1/30を、無いカメラでは1/60を下限にしています。焦点距離によってはブレますが、あとは筋肉が頑張れるか次第です[5]。

②ISO感度

写真の明るさとノイズを決める要素です[6]。ISO100のような形で表記され、数字が大きいほど明るくなりますがノイズも多くなります。なるべく少ない数字で撮りたいところですが、Lightroomで結構いい感じにノイズは消えるのと、最近のカメラは高性能なのでISO6400くらいでもギリギリ大丈夫です。明るい場所や暗い場所を行ったり来たりするときには写真のようにAUTOに設定しておくのもアリです。

私の場合、ISO感度は手動で設定していて、ベースは100、必要に応じて3200くらいまでを使い、非常時には6400を使っています。必要に応じてというのは、SSが稼げて手ブレしない状態にできているか、という意味合いです。

③絞り

写真の明るさとボケ具合を決める要素です。絞りは先程出てきた通りF○という形で表記され、数字が小さいほど明るくなり、背景をボカしやすくなります[7]。夜の撮影ではできるだけ数字が小さい状態で撮影すると明るさを稼げます[8]。

これら3つの関係性を図でわかりやすく紹介しているサイトがありますので、なんかよくわからんなと思った方はこちらもご覧いただくと良いと思います[9]。

POINT 5:原理はわかったような気がするけど、結局撮影時の設定はどうすれば…?

「せっかくイルミネーションを見に来たのにカメラの設定をちまちましたくない…」という声が聞こえてきそうです。わかります。

ここで活躍するのがモードダイヤルです。たいていのカメラは上から見るとこんなダイヤルがついていると思います。

「カメラを買ってからAutoとかシーンしか使ったことがない」という人もいるかと思います。今回はAかSを使います[10]。

Aは、露出と絞りとISO感度を自分で設定すると、カメラがSSを決めてくれるモードです。絞りを設定できる=背景ボケをコントロールできるので、私は9割くらいこのモードで撮影しています。ISO感度をAUTOにしておけば絞りと露出だけ設定すればよいのでよりかんたんになります。

Sは、SSと絞りとISO感度を自分で設定すると、カメラが絞りを決めてくれるモードです。Sを使うのは下のような写真を撮りたい時で、あえてSSを遅くしたい時がほとんどです。

私のオススメは、現地ではAにしておき、露出と絞り、ISO感度を撮影ごとに変更しながら撮っていくスタイルです。

「露出とか絞りとかISO感度を変更する方法がわからない」という方、カメラによって設定方法が違うので取説を読むのが確実です。とはいえ大体のカメラに以下のようなダイヤルがついていて、この辺をいじると変えられたりします。慣れてきたらボタンごとの機能を自分好みにカスタマイズできる機種が多いので、自分の使いやすい設定にしておきましょう。

撮った写真を現像してみる

たのしい撮影が終わりましたら、現像するデバイスに写真を取り込みます。WindowsでもMacでもiPadでもOKです。今回はWindowsを使います。

余談ですが、いろいろなデバイスで現像する方向けでUSB-AにもUSB-Cにも使えるSDカードリーダーが便利です。

SDカードリーダーを差し込む前にLightroom Classicを起動しておくと読み込みダイアログが自動で表示されます。

POINT 6:主に調整する項目=明るさ・色味・彩度・コントラスト・ノイズ軽減

おそらく読み込んだ写真はライブラリに一覧で並んでいると思います。現像したい写真を選んで右上の現像をクリックします。

現像画面になったら、使うのは画面右側にあるグラフとかスライダーが並んでいる部分です。上から順に説明します。

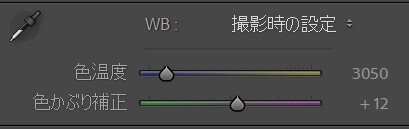

WB:ホワイトバランス

色味の調整に使います。色温度では寒色系(青っぽい色)~暖色系(黄色っぽい色)に調整ができます。色かぶり補正はあまり調整することはないのですが、カメラによって微妙に緑寄りだったりすることがあり、それを調整する際に使っています。

露光量

明るさの調整に使います。

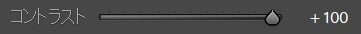

コントラスト

露光量のすぐ下にスライダーがあります。明暗差の度合いを調整するもので、明るいところはより明るく、暗いところはより暗くなるイメージです。

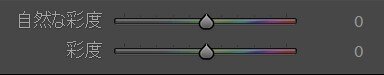

彩度

色の鮮やかさを調整します。Lightroom Classicには彩度設定が2種類ありますが、自然な彩度のほうが違和感なく使える印象です。

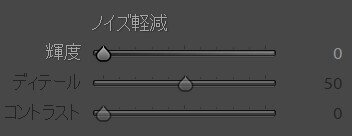

ノイズ軽減

ここまでの調整項目と比べるとかなり下の方にあります。ISO感度が高いと発生するノイズを軽減する設定です。これまでと同じ画像で、効果がわかりやすいように一部をクロップして、露光量を調整しています。

下記の通りかなりノイズは消せるのですが、ディテールが消えてしまうのでできるだけISO感度は低い状態で撮影したいところです。

ここまでの項目で調整したのが以下の写真です。だいぶイメージに近くなってきました。

POINT 7:その他知っておくともっといい感じになる調整項目

基本的にはPOINT6の設定でだいたいおっけーになりますが、以下も抑えておくとより調整幅が広がります。

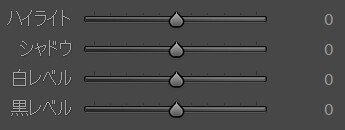

ハイライト / シャドウ / 白レベル / 黒レベル

写真内で明るすぎるところ / 暗すぎるところだけを調整できる項目です。イルミネーションでは明暗差が出やすくなりますので、その調整に使うことができます。

この記事を書くまで白レベル / 黒レベルの調整がハイライト / シャドウと厳密にどう違うのかよくわかっていなかったのですが、こちらにわかりやすい解説がありました。

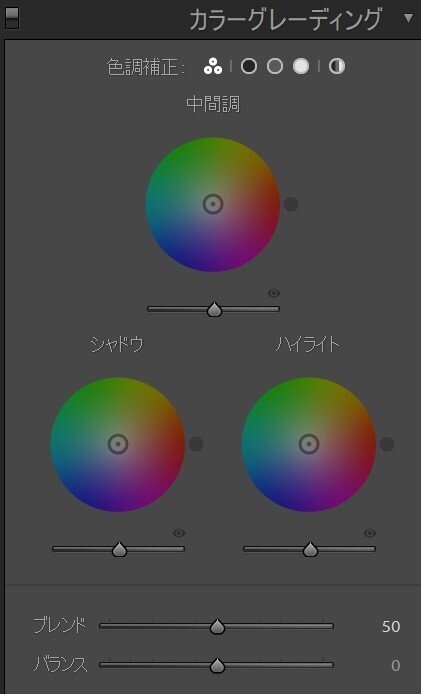

カラーグレーディング

画像の明るい部分、暗い部分、それ以外の中間部分の白の基準を個別に設定できるイメージです。円形の部分で色を選んで、その度合いを下のスライダーで調整できます。

これで最初の写真になりました。いかがでしたか?

極端な話、RAWで撮影しておけば現像でかなり調整ができます。とはいえ現像も時間がかかったり、ISO感度のように取り返しのつかない部分もありますので、できるだけ撮影時の設定でイメージに近い写真を撮れるようにしたいところです。

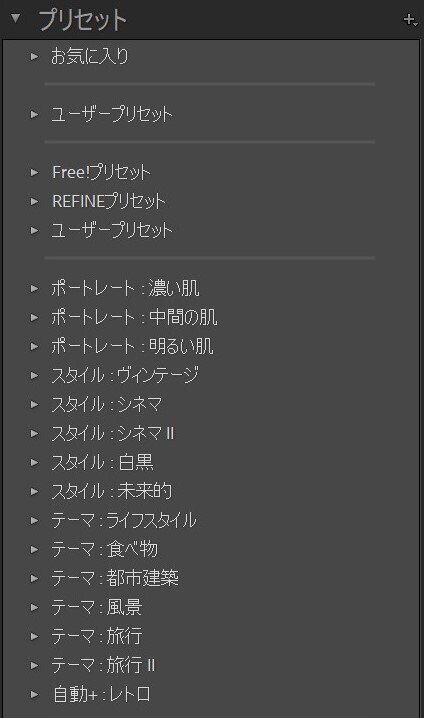

毎回細かい調整をするのが面倒

プリセットという機能があります。アプリでフィルター機能がありますが、まさにそれです。Lightroom Classicでは現像画面の左側に並んでいます。よく使うプリセットを作っておき、それをベースに調整を加えると現像にかかる時間が短くなります。

おわりに

最近のスマートフォンはRAWで撮影できるものも増えてきて、現像で使えるようになってきました。今では当たり前のように写真を加工するようになっていますし、自分の見た風景を現像で作る、というのもいいのではないかと思いこのテーマにしました。フィルム時代の人からすれば言語道断なのかもしれませんが、デジタルはどんどん撮ってバシバシ加工してというのも一つのスタイルなのではないかなあと思います。

書いている途中に以下のレンズ沼への誘いのような記事も見つけましたので貼っておきますね。

[脚注]

[全般]わかりやすさ優先のため詳しい人が読むと「いやいやそれは違うでしょう」ということも多々あると思います。脚注でフォローしているつもりです。致命的なアレはないと思います(たぶん)。

[1]この写真は本来逆でかなり露出オーバーな状態だったものをイメージ作りのため暗くしたものです。わかりやすさ優先ということで。

[2]いわゆる撮って出しというやつです。

[3]Lightroom Classicが元々Lightroomという名称でしたが、現在はPC/Mac/スマートフォン/タブレット共通のソフトとしてリリースされているものがあり、そちらがLightroomという名称です。元LightroomはLightroom Classicと名前を変え、PC/Mac専用のソフトとして今も現役ではあります。

[4]焦点距離についてはこちら。○mmという形で表記され、○には数字が入ります。数字が小さいほど広角=広い範囲が写り、大きいほど望遠=遠くのものを大きく写すことができます。

[5]シャッターを切っている間自分が動かなければいいという理屈です。ただし、ブレにも手ブレと被写体ブレの2種類があり、ここで対象にしているのは前者のみです。被写体ブレを防ぐには相手の動く速度に合わせてSSを早くするしか解決策はありません。

[6]最近はカメラ側でノイズを少なくするようになっていて、その処理の中でディテールが無くなったり(物の輪郭がぼやけるようなイメージ)、色情報が失われることがあります。ですがこれもモニターで見るレベルではあまり気にならないと思います。

[7]背景のボケやすさはセンサーサイズが効いてくる部分もあります。こちらの記事に作例が紹介されています。

[8]ある程度F値を大きくする(=絞る)ことが必要では?F8以上が基本では??と思う方もいると思います。正しいです。わかりやすさ優先でこう書きました。最近のレンズはかなり優秀なので絞り開放でもある程度解像感があり、歪みも少なく、周辺減光も少ないので、ということで。。。とはいえこのあたり細かく知りたい方はこちらに記載されています。

[9]沼から見ている人からすると順番が変では?と思うかもしれませんが、写真が失敗する致命傷度合いを考えると、「ブレる・ノイジーである」が防ぎたい事象として優先度が高いと思い、この順番にしています。

[10]AとSが無くてAvとTvがある方:Av=A、Tv=Sです