大澤研究室初のオンライン合宿実施!!

2020年9月5日大澤研究室は初めてのオンライン合宿が開催しました!

4月に研究室が開設されて以来、各チームが毎週MTGを重ねて来ていましたが、今回は大澤研究室の全員が集まり、今後の戦略などについて6時間に渡って議論が繰り広げられました。

この記事では、大澤研究室初のオンライン合宿の様子についてお伝えします。

オンライン合宿を行った理由

は、今後の大澤研究室の発展のための戦略を各チームごとに共有をしたり、全員が一堂に集まり、さまざまな意見を交わすために大澤研究室のオンライン合宿を開催しました。

これまで、研究室の活動の中で、研究室内で多くの人がイベントに参加をし、全員が同じ場所で意見を交わす機会がありませんでした。

その中で、いろいろな人と意見を交わすことにより様々な意見を取り入れることができ、これからの研究室の発展に役立つということから、オンライン合宿を開くこととなりました。

オンライン合宿の内容

オンライン合宿では、まず各サークルのビジョンや戦略、具体的に何をやるのかの計画がシェアされました。

また、大澤研究室内で知っておいて欲しい基礎知識をつけてもらうため、 「ウニ型組織」「AI」「HAI」「研究発表資料の作り方」の学習を行いました。

各サークルビジョンのシェア

各サークル内で、オンライン合宿が開催されるまでに、今後のビジョンの議論を行い、オンライン合宿の時に、全員に共有することを行いました。

現状の確認

各サークルがそれぞれのビジョンに向かって現状どの立ち位置にいるのか全員にシェアを行いました。

そして、現状を確認した上で、これからの活動の方針を発表していただきました。

これからの活動方針

それぞれのサークルが今後の研究室の発展のため、どのようにこれから活動をしていくのか月ごとに大まかな活動内容を決めてもらい、活動の指針を発表してもらいました。

その結果、それぞれのサークルでビジョンがはっきりとし、ゴールに向かって一直線に進むための道筋ができました。

ウニ型組織の学習

ウニ型組織では、ウニ型組織研究の目的、ウニ型組織でのコミュニケーションの設計について学習をしました。

ウニ型組織研究の目的は、異なる目的を持つ人同士が自然な協力関係を構築し、多様な価値を創造する組織の実現を目指すことです。

このウニ型組織を、大澤研究室で研究を行いながら、実際にウニ型組織を組織運営に生かすべく研究開発を行っています。

*以下全てのスライドは著作者からの許可を得て、掲載しています。

また、ウニ型組織では既存の組織形態とは異なり、個人の目的が第一と考えているため、目的が個人から組織へといくボトムアップ方式を全体像としているということを学習しました。

ウニ型組織について、詳しく知りたい方は、こちら

AIの学習

AIについて、研究者の間でもまだ定まっていないという現状です。

さまざまな研究者の方がそれぞれ定義していて、統一された定義がないということを学習しました。

機械学習とディープラーニングの違い

機械学習とディープラーニングの違いについての学習も行いました。

ディープラーニングは機械学習の中の1つ。機械学習とディープラーニングの違いについて、画像認識の例を用いて学習しました。

りんごの区別をする際に機械学習では、りんごの「形」や「色」に着目するように指定しなければならなかったのに対して、ディープラーニングでは区別するために、AI自身が自分で学習を行い、自動で選別を行うということを学習しました。

HAIの学習

HAIのコア技術

現状のAI技術では、人が介入しない方が精度の高いものを提供できるのに対し、HAIでは、人と関わっていく中で、今までは技術的に難しいとされていたものでも、技術的なハードルを下げることができたり、人と関わることで本来の得られる効果もあげることができるということです。

そんなHAIで重要とされているコア技術が、

人に「他者モデル」を想定させることです。

プレゼンの仕方の学習

聴衆はなにか

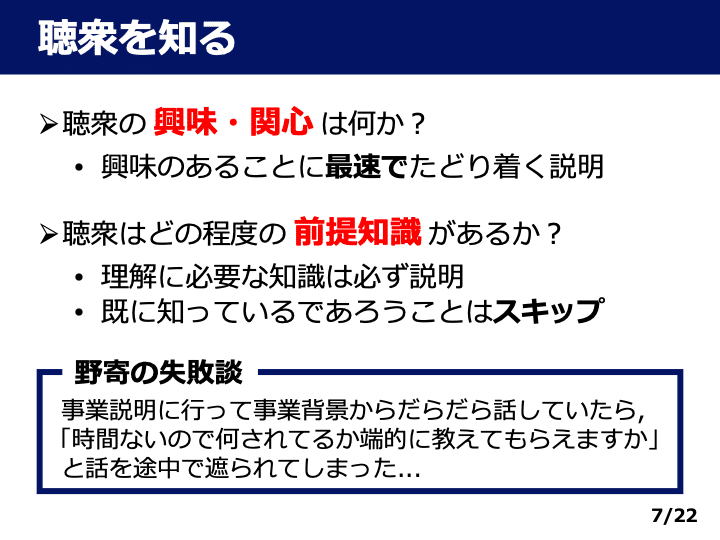

プレゼンをする上でまず、聴衆が興味や関心を持っている点を考え、その考えた場所に向かって最速でたどり着くための説明をすることが重要であると学習しました。

また、聴衆を考える上で、重要な点として、聴衆がその発表に対して、どれほどの前提知識を持っているのか考える必要があるということについても学習しました。

さらに、聴衆が、発表を理解するために必要な知識は必ず説明する必要があり、すでに聴衆が知ってるであろう知識は飛ばして、発表を行うことが重要ということも学習しました。

研究発表に必要なコンテンツ

研究発表をする上で必要なコンテンツとして、

①タイトル

②背景

③方法

④結果

⑤考察

⑥結論

の順で研究発表をすることが重要ということを学習しました。

中でも、研究発表資料の結果を伝える際に、これまで研究成果を全て載せるのではなく、考察・結果につながる結果のみ見せることが重要であるという点が1番の驚きでした。

詳しく知りたい方は、こちら

最後に

今回のオンライン合宿を通して、研究室内で多くの人がイベントに参加してくださり、全員が同じ場所で意見を交わす機会を作ることができたため、大変良い機会であったと考えています。

また、オフラインでの合宿とは異なり、遠方にいる方でも気軽に合宿に参加ができるという点がよかったと考えています。

そして、これからの大澤研究室の発展のために、重要な日となることができたためとてもよい機会になったと考えています。