研修報告 学びの多様化地方議員連盟 尼崎市議会議員 池田りな

こんにちは。尼崎市議会議員 池田りなです。私の所属する 学びの多様化地方議員連盟の研修会に参加しました。

【開催概要】

日時:2024年11月15日(金)20:00~21:30(オンライン)

テーマ:インクルーシブな学びの場を実現するために必要なこと

各自治体で学びの多様化を推進するためには?~次年度の提言へ向けて押さえておきたい文部科学省の不登校支援に関する政策と自治体の実践事例〜

<基調講演者>

小国 喜弘 先生

東京大学教育学部附属中等教育学校校長

東京都立大学人文学部心理教育学科助教授

早稲田大学教育・総合科学学術院准教授

東京大学大学院教育学研究科准教授

東京大学大学院教育学研究科附属バリアフリー教育開発研究センター長などを経て現職。

主催:学びの多様化地方議員連盟

【概要】

2024年8月に設立した学びの多様化地方議員連盟主催のオンライン勉強会に参加いたしました。学びの多様化地方議員連盟では、あらゆる「ちがい」がある子どもが同じ教室に在籍しながらも、個々のニーズにあった学びや支援があるインクルーシブ教育を日本において進めていく必要性について、有識者の話を通じて理解を深めています。

今回の勉強会では、インクルーシブ教育について・日本の現状・各自治体の現状について話がありました。

日本ではインクルーシブ教育は障がいのある子が通常学級で一緒に学ぶ教育と解釈されることが多いですが、障がいや特性の有無、日本語が不自由な子、学校にいきづらい不登校の子どもやヤングケアラーなどすべての子どもを含みます。

私はインクルーシブ教育の研究者である野口 晃菜氏のインクルーシブ教育の定義を使っています。

“インクルーシブ教育とは、子どもたちは誰もがニーズがあることを前提とし、その多様なニーズに地域の学校で対応することができる教育システム、そしてそのようなシステムを作るプロセスそのものである。”

勉強会で特筆すべき特筆すべき2点を述べます。

1点目は、日本と国連が提唱するインクルーシブ教育の違いについてです。日本では特別支援学校や特別支援学級という、少人数で障害特性に合わせたカリキュラムや指導をする特別支援教育の充実を図ってきました。

専門性が高い教職員が、一人ひとりの教育ニーズを満たすことで、障がいのある児童生徒にとってはより学びやすい環境が充実してきました。通常の学級とは別の場所に障がいのある児童生徒を分ける教育は「分離教育」と呼ばれています。

一方、障害者権利条約では、インクルーシブ教育の推進を求めています。障害者権利条約とは、2006年に国連が採択し、2014年に日本が批准をした、障害のある人の権利を保障するための国際条約です。この条約では、インクルーシブ教育は、障がいのある子もない子も、すべての子どもが同じ教室で一緒に学ぶことができる教育システムを構築することは、障がいのある子もない子もすべての子どもにとって最良の教育環境だとしています。

2022年8月22日・23日に、スイス・ジュネーブの国連欧州本部で、日本政府は「障害者の権利に関する条約」(以下、障害者権利条約)に関する初めての審査を受けました。

障害者権利委員会は、日本の分離教育に勧告を出しています。2022年に障害者権利委員会による審査を経て日本政府に出された勧告では、分離した特別支援教育をやめ、日本政府による質の高いインクルーシブ教育のアクションプラン(行動計画)を導入することや普通学校は障がいのある生徒を拒否することは許されないという「非拒否」の条項と政策を策定することなどが求められました。

資料:障害者の権利に関する委員会 第27会期 日本の第1回政府報告に関する総括所見

2点目は、特別支援学校・特別支援学級の児童生徒が増加傾向にあることです。文部科学省の令和5年度学校基本調査によると、小中学校の児童生徒数は過去最少でした。

一方で、特別支援学校の児童生徒数は15万人を超え過去最多になりました。過去10年間の推移を見ると、特別支援学校に在籍する知的障害のある児童生徒数が2万人以上増えています。また、特別支援学級に在籍する児童生徒の数は、令和5年度に37万人になり、10年前より約20万人増え、倍増しています。

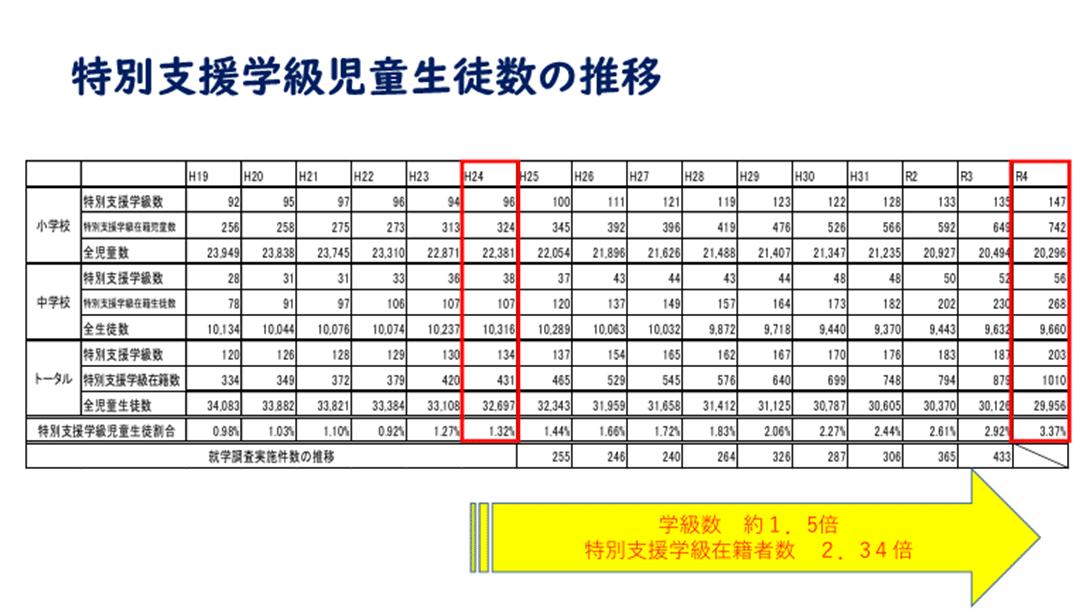

尼崎市においても特別支援学級に在籍する児童生徒は増加しています。

尼崎市では令和5年度主要事業にインクルーシブな教育・保育の推進が掲げられましたが十分ではありません。

私は尼崎市においてインクルーシブ教育を推進するため、特に以下の3点に力を入れて取り組んでいきます。

1点目は学校でクラスに入りづらい子どもたちが過ごせる校内サポートルームを全校に配置することです。校内サポートルームは、自分の学級に入りづらい児童生徒が、校内において安心して過ごすことができる場所です。不登校には至らないものの、不登校傾向にある児童生徒も多 く存在するため、未然防止(発達支持)の視点から、教室で の学びに「しんどさ」を抱える児童生徒の居場所・回避場所 として『校内サポートルーム・エリア』を利用します。

2点目は学校で教員以外の子どもたちをサポートできる職員(特別支援教育支援員・特別支援ボランティア・生活介助員)を増やすことです。

特別教育支援員は、通常の学級に在籍する発達の特性により学習内容の理解や学校生活に 困難がある児童生徒に対して個別の支援を行うため、学級担任等を補助しています。

特別支援ボランティアは、市立の幼稚園や小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校に通う、特別な支援が必要な子どもたちと勉強したり、遊んだり、子どもたちの学習や生活をサポートします。

生活介助員は、市立は小中高等学校において、生活介助が必要な児童生徒等の生活上の困難を改善し、児童生徒の安全を確保して、通常の学級及び特別支援学級の学習を円滑に行っています。

3点目は通級教室を全校に設置することです。通級とは、普通級に籍をおきながら週に数回、別室、あるいは別の施設で自分の障害の特性に合わせた内容の指導や訓練を受けるために通う教室のことです。

私は今回の勉強会で学んだことを市政に活かしてまいります。