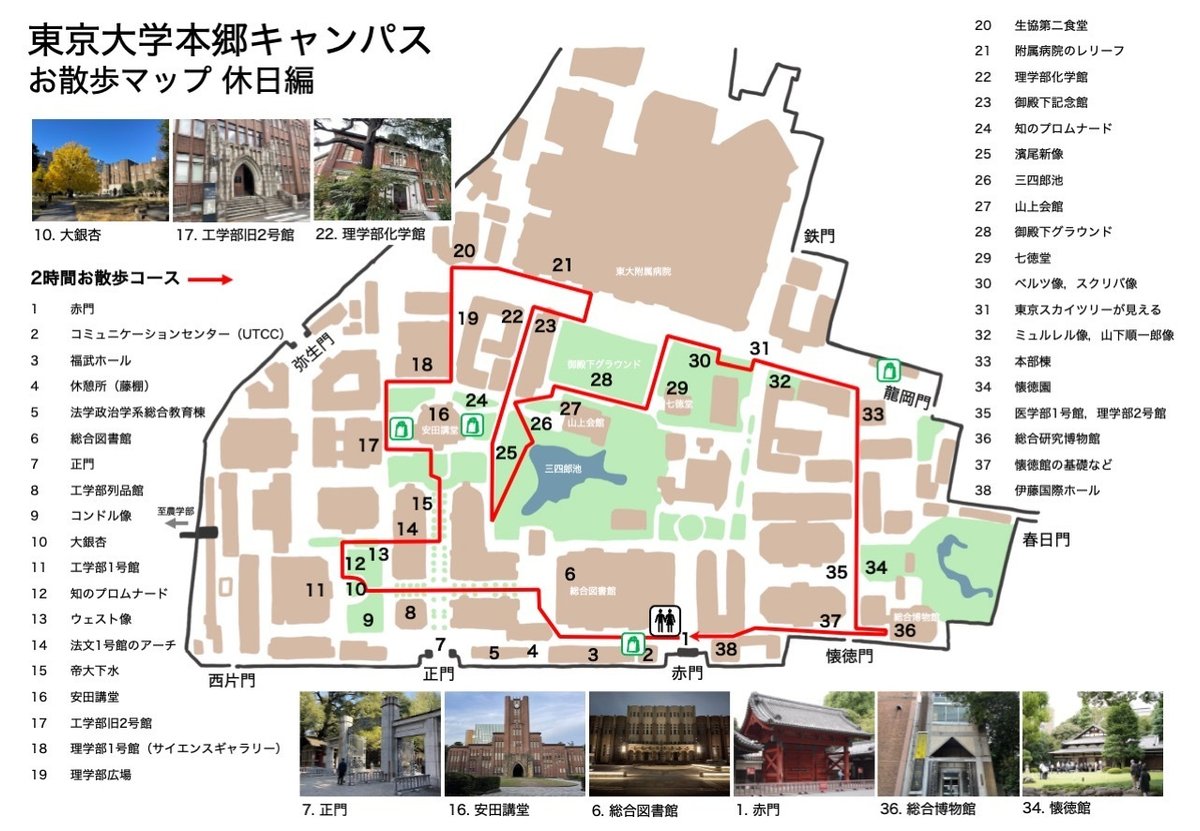

本郷キャンパスお散歩マップ

本郷キャンパスは研究機関でもあり、歴史的場所でもあり、豊かな自然環境でもあります。建物以外にもキャンパスを紹介するような品々が数多く設置されています。これらを展示物と捉え、キャンパス全体で総合的に紹介する方法として、キャンパスガイド(パンフレット)があったらいいなと思い、ひとまずのものを作ってみました。

この記事は、お散歩マップを作りたいなと思ったモチベーションの記録です。以前の記事でキャンパスの建物を中心にまとめましたが、「案内サイン」をメインに整理してみたいと思います。

まずは、建物以外に設置された品々について見ていく。

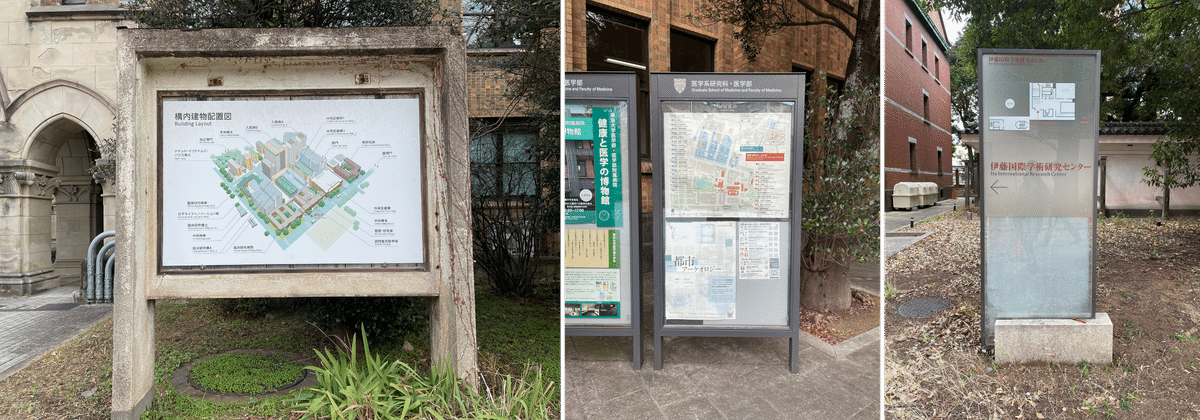

案内サイン

キャンパス全体をつなぐ仕掛けの代表は、案内サインだろう。

キャンパス内でよくみるこのマップは、キャンパス内の道案内である。目的を持ってキャンパスを訪れた人なら重宝するはずだ。本郷キャンパスは面積も大きく、学部も多く、学部内の建物も番号順に並んでいるわけではなく、目的地に到着するのはかなり難しい。そのため、このように詳細な地図や案内板が各所に設置されている。

キャンパス全体に統一的に設置された案内板以外にも、各建物や部局がオリジナルで設置した案内板も見られる。

案内地図、フロアマップ、矢印看板(集合サイン)などは「案内サイン」に分類される。禁止事項を書いた掲示板もある。特殊な例だと、正門前の都営バス停留所は期間限定で設置され、それ以外の時期は正門横に放置されている。

放置されたバス停案内(2025年1月撮影)

キャンパスに設置された展示物

本郷キャンパスは、歴史的場所でもあり、研究機関でもあり、豊かな自然環境でもある。全学、各部局でそれぞれの観点から一般に向けた展示物が設置されている。これらをただ置いておくだけでなく、その解説や説明を記載し知ってもらう活動も進んできた。一般の人がキャンパスを訪れるにあたって、キャンパスや東京大学について知ることができる機会(展示物・サービス)をまとめる。

キャンパスツアーの仕掛け(展示)

例えば、「Ucode(廃止)」や「知のプロムナード」など、本郷キャンパスを巡ってもらうような仕掛けが設置されてきた。一方で、どちらも有効に活用されているとは言えない。

Ucodeは、専用機器を用いて読み取ることで情報を得られるもので、現在のQRコードの走りのようなものだろうか。総合博物館の展示でも用いられていたようで、キャンパス内の観光スポットに設置されており、現在では専用機器が提供されていないため全く活用されていない。現存しているものの、廃棄などの処分は行われていないようだ。ウエスト像近くにもUcodeタグの座面のようなものが残されている。

知のプロムナードは、東京大学130周年記念で設置されたものである。「各地区キャンパスのプロムナード周辺にモニュメント及びベンチを設置し、学生や教職員がくつろげる語らいの空間を設け」とあるように、大学の研究活動に意味を持つオブジェクトをガラスケースに収めて設置してある。同時に工学部広場の整備も実施された。キャンパス内に点々と存在する展示物をつなぐ動線がないため、全てを巡る人がいるのかは疑問だ。自分自身も「知のプロムナード」の存在を知るまでは「なんかあるな〜」くらいで、設置場所の意味や学部(≒ 建物)とのつながりなどを考えたことはなかった。

全学横断的施設

総合研究博物館や総合図書館は、大学に関わる文化資料を扱っている機関の1つであり、有形物の展示施設でもある。施設に訪れることはあっても、その展示を見てキャンパスを巡ってみようと思う人がどれほどかは疑問である。他の場所へのつながりを意識しているわけではないように見受けられる。

また、コミュニケーションセンターでは研究成果を活用した商品や、東大公式グッズが売られている。

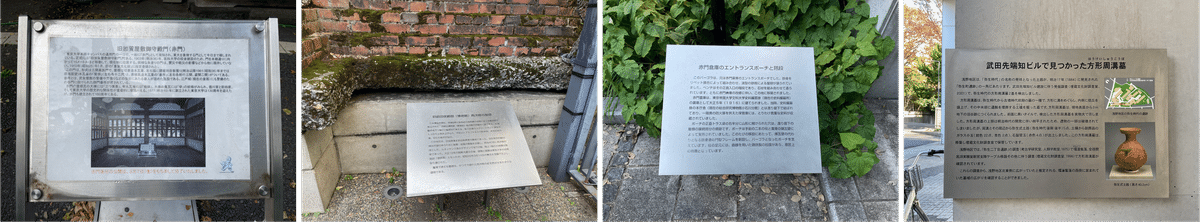

銅像や建物の歴史紹介(サイン)

キャンパス内各所に設置された銅像、キャンパスの歴史に関する展示品のキャプションもある。解説看板とも呼ぶのが一般的だろうか。設置方法も、簡易的なものがそのまま置かれている場合もあれば、地面にプレートが埋まっているもの、足がついているものなど様々である。

各建物の展示として、工学部旧2号館には建物に使われていたスチールサッシュ、手摺り、館銘板が展示されているコーナーがあり、工学部1号館にもフェニアルが展示されている。

研究成果紹介(展示・施設)

研究成果の発信も行われている。知のプロムナードやコミュニケーションセンターは、全学を横断したプロジェクトであったが、各学部・学科にまつわる研究成果を展示している建物も見られる。理学部1号館の小柴ホールにある「サイエンスギャラリー」では小柴先生(2002年受賞)と梶田隆章先生(2015年受賞)のノーベル賞記念展示が、工学部11号館のHASEKO KUMA HALLにあるラウンジには工学部の各学科・専攻の展示が「知恵の巣箱 -nest of wisdom」として木箱に収められ、設置されている。

工学部4号館にある「マテリアル工学展示室」、工学部3号館にある「電気の回廊」(電気系ポスター展示)、「鉱物資源フロンティアミュージアム“ミネラフロント”」なども研究の歴史や成果を展示している。こちらは学科や研究グループによる展示と考えられ、部局より小さな単位で研究内容・成果・歴史をアピールしている。工学部旧2号館にある「妙高」の青写真や工学部3号館にある発電機は、建物内のエントランス付近などに歴史的な研究物を展示している。これらは建物内に設置され、一般公開されていない場合もある。見学に訪れた駒場生などへの進学選択アピールなのかもしれない。

植生紹介(サイン)

植生に関して、各学部や建物が案内を設置している場合もある。研究や歴史と深く紐づいている場合には常設の案内が設置されるようだ。医学部のヒポクラテスの木(スズカケノキ)の説明は、医学部図書館近くとベルツ像・スクリバ像の近くの2箇所に設置されており、どちらも同時に植えられたものだが説明は異なる。

面白いのが理学部2号館前の説明書きで、少なくとも2022年2月ごろ(「緑のバラ」)から設置されはじめ、年々数が増えている。キャンパス内には他にも特徴的な植物や、歴史的経緯のある植物も多く植わっているが、なかなか説明が設置されていない。特例的なのがカイノキである。この木の佇まいから字体の「楷書」という言葉が生まれたと伝わり、孔子の墓所近くに植えられたことから「学問の木」と言われる。古市公威像近く、小柴ホール近くに確認できた。

工学部広場のオオカンザクラには一時期だけ植物名が掲載されていたが、翌年以降はなくなってしまった。他には、薬学部裏のハナミズキ、コミュニケーションセンターのハスの花、本部資産企画課による合格通りのバイオネスト説明が観察されている。

ここで歴史紹介、植生紹介と称したものは案内板の一種といえるだろう。

歴史紹介に当てはまる案内板は一般に、文化財案内板、標柱、文化財サインなどと呼ばれているようだ。梅謙次郎博士追慕植樹碑も文化財サインと分類されている。案内板、解説板、誘導板、小記名板などの種類で分類されているようだ。

植物を紹介したものについては、手作りであること、時期によって設置されたりされなかったりする。理学部2号館は理学部生物学専攻の建物であることも加味すると、これらは一種の研究紹介、建物の誰かがボランティア的に設置しているものと推測する。

文化財サインについては、千代田区の文化財サイン(標柱・説明板)ガイドラインが参考になる。サインのデザインについて統一的な説明がされており、文化財サインについては標柱サイン、説明板サイン、その他サイン、散歩コース案内サインの4種類が紹介されている。千代田区では文化財についての説明をHPにも掲載している。更新日が記載されており、情報の正確性が担保されやすい形になっている。

研究機関として研究成果をキャンパス内に設置した「知のプロムナード」の役割は大きいと考える。現地に来てもらい、研究室などに入らずともいつでも研究を肌で感じてもらえる意味は大きい。建物を見ただけではわからない、大学の活動をより身近に感じてもらう点で有効だ。

「サイエンスギャラリー」や「知恵の巣箱 -nest of wisdom」、各学科・専攻の紹介展示は建物内部にあり、一般には非公開であったり土日には施錠されてしまったりと、構成員以外に開かれておらず課題が残る。その点、学園祭(五月祭)では一般の方が建物内に入り、これらの展示を見学できる貴重な機会となっている。

一方で、デザインの統一や説明内容の正確性などに課題が残る。一方で、現にローカルに設置されているこれらの案内板を活用する方向で考えていくのが現実的と考える。

キャンパスを紹介する活動

キャンパスツアーガイド

学生ガイドが、建造物や歴史の解説だけでなく学生生活の紹介も行う東大(広報センター)公認のキャンパスツアー。主に赤門、総合図書館、安田講堂、三四郎池、御殿下グラウンドを巡る2時間のコースが提供されている。

他にも五月祭やその他の機会にキャンパスツアーが実施されている。毎回人気で予約が殺到していると聞く。現役の学生から学生らしい生のエピソードを聞くことができるメリットがある。

書籍

キャンパスについて手に取りやすい書籍は以下の2冊だろう。『東京大学本郷キャンパス案内』に関しては、現在では少し入手しにくくなっている印象。以下のQ&Aでも関連書籍が紹介されている。

『東京大学本郷キャンパス 140年の歴史をたどる』(2018)

> 本郷キャンパスは一種の観光地としても成立しているが、この本はそういうミーハーな雰囲気はほとんどなく、かなり硬派というか地味で、建築と植物とその他いろいろを歴史的にたどるという内容。

> 真面目な歴史の授業みたい。

> キャンパスの説明とともに、東大の歴史を読み取れます。キャンパス全体図を見ると、〇〇学部は〇号館など、東大小説を読むときにイメージしやすいです。

> 建築系の話かと思ったが、この土地はいつ頃どのような現象でできたのか?など氷河期頃まで遡り、発掘調査でわかった旧石器時代の遺跡などかなり学術的。

https://booklog.jp/item/1/4130013505

ネットで確認できるレビューを見てみると、学術的で興味深いものの、お堅い雰囲気が漂っているようだ。キャンパスツアーを誘発するような内容ではない。

授業「東京大学の埋蔵文化財と文化資源」

埋蔵文化財(地中)と文化資源(地上)を紹介する授業。「東京大学に入学しても、大半の学生は東京大学を知らずに卒業していく。それはもったいない。」と謳っている。2024年度はキャンパスツアーも3回実施された。

法文1号館の大教室で実施している点も大きい。

メディア

YouTubeなどのメディアでキャンパスが紹介されている。受験生向けの情報が多い。個人が場所としてのキャンパスを楽しむことを目的として、特に詳しい情報が記載されている以下の2つのブログを挙げる。

課題・事例

キャンパス内には数多くの歴史、研究、植生に関連した展示物があることがわかった。個別の展示物や案内はあるものの、それらを統合する仕掛けは不十分といえる。統合されていないため、個別の展示物に気がついたとしても、他の展示物への誘導はされない。つまり、特にキャンパスを巡って本郷キャンパスの歴史、研究活動、植生を実際に見てもらう、触れてもらう機会が十分に提供されているとは言えない。

場所を巡って楽しんでもらう、形やモノそのものを楽しむ機会提供が重要なのではないだろうか。

以下に2種類の事例を挙げる。どちらも何気なく通り過ぎる街並みやキャンパスに新たな視線を向けようとする試みであり、一般の人の関心の高まりを感じられる。かなりローカルな狭い範囲に注目しているのが特徴で、訪れた人にその土地を巡ってもらう工夫、触れてもらう工夫がされている。

事例:ブラタモリ、装飾をひもとく展

NHKで放送された番組「ブラタモリ」に代表されるように、実際にその場所を歩いて歴史や背景を理解する活動は広く受け入れられ、風景に新たな視点を得られることに喜びを感じる人は多い。

◯ 装飾をひもとく展(2020、2024)

自分は日本橋の街並みが好きで「装飾をひもとく~日本橋の建築・再発見~」(2020)および「もっと装飾をひもとくー日本橋の建築・再発見」(2024)展がお気に入りだ。日本橋高島屋の館内にある展示室にて開催され、建築の形を豊富な写真で解説するとともに、そのまま館内や街に出て実際の建物を見て歩くことができる。

近代建築の展覧会やガイドブックが、しばしば「~様式」という説明で終わり、むしろ建築家の人間的エピソードが多めだったので、そうではない見せ方ができるのでは、と考えていた。つまり、モノそのものに語らせる展示ができるのではないか、と。

この展示では、訪れた人に実際の建物を見てもらうことを重視した展示内容になっていた。床が地図になった展示会場設計、館内建築スタンプラリー、街歩きのための地図付きガイド、周辺マップハンドアウト、「超」ローカル街歩きガイドブックなど。エピソードではなくモノを楽しむ仕掛けだ。

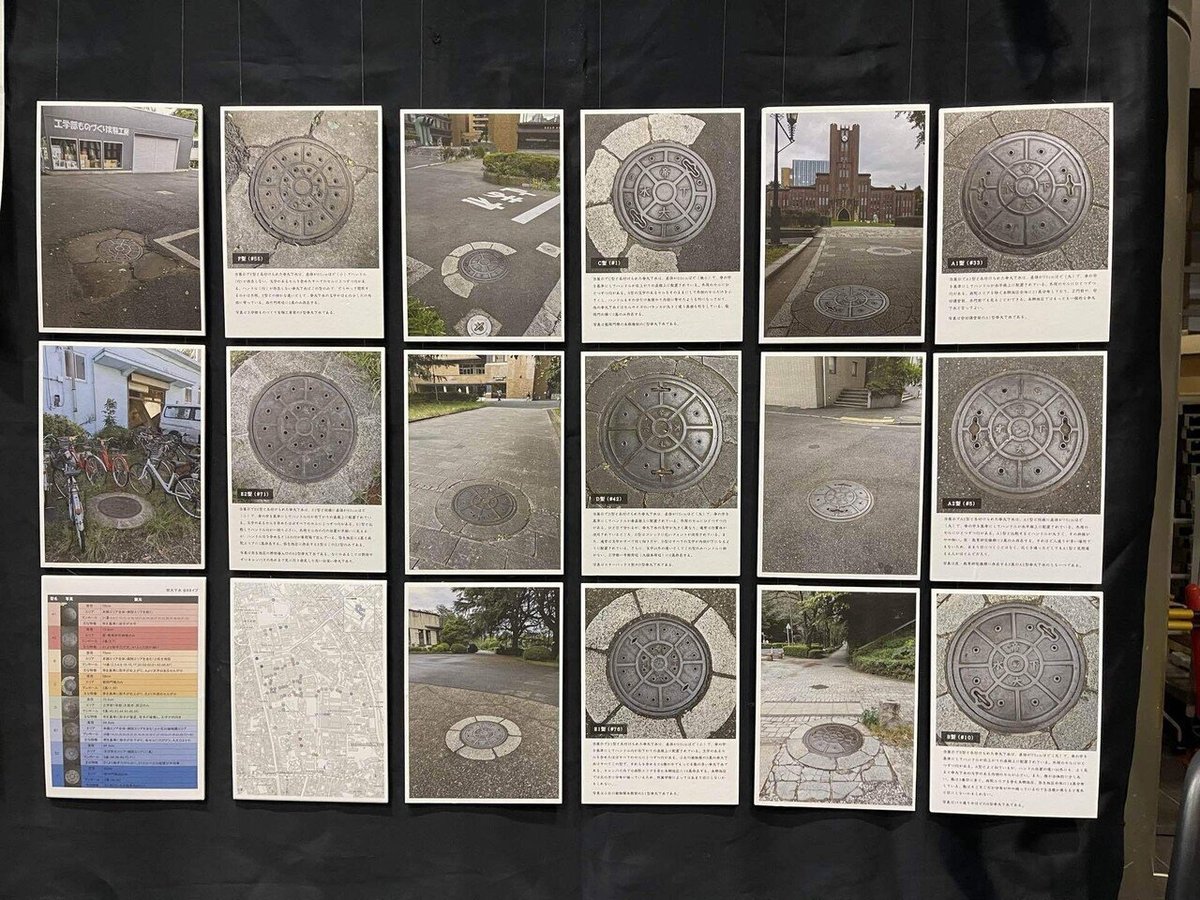

事例2:本郷補完計画、帝大下水

東京大学制作展において、『本郷補完計画(2023)』『帝大下水(2024)』と2つの展示が実施された。どちらも学生が主催した本郷キャンパスにあるモノに注目した展示である。本郷キャンパスのモノに対して学生が関心を寄せていることの表れであり、普段何気なく通り過ぎるキャンパスに新しい視点を与えている。前者は建築の観点、後者はデザインの観点でキャンパスを見つめ直す動きと考えられる。

◯ 本郷補完計画(2023)

キャンパス内各所にある割れ目を埋める白いパーツは、2023年の東京大学制作展EXTRA2023 「VOIDAGE」、東京大学制作展2023「學藝運動」にて展示されていた作品。

作品紹介①『本郷補完計画』

本郷キャンパスの表層には、風雨により削られた舗装や剥離した壁面など、積年の痕跡が数多く存在する。意識しないと見えてこない埋もれた痕跡を収集する。

本郷キャンパス中で割れや欠けを収集し、3Dスキャン/フォトショ → Rhino上でBoolean演算 → 3Dプリント/CNC することで、ネガポジを反転させて痕跡を「補完」しまくりました。本郷補完マップを頼りに探してみてください!#本郷補完計画 #東京大学制作展 #iiiex pic.twitter.com/sEHeeOr6Gm

— 二瓶雄太 Yuta Nihei (@___yuhe) July 11, 2023

展示では、キャンパス内で放置されていた煉瓦塀を補完して展示していた。欠けているもの、捨てられたものに対してその歴史を感じる意図が見える。また、キャンパス内各所に補完を行い、それを来訪者に巡ってもらって「発見してもらう」工夫が行われていた。マップも作成され、宝探しをするような動機づけでキャンパス内を巡る誘導が実施された。

構内各所に設置されており、徐々に溶け込んでいっているようだ。

6月に3Dプリントで「補完」したベンチの痕跡が、いつのまにかガチの補修業者によって塗装されてるww pic.twitter.com/5WNXOPX8y2

— 二瓶雄太 Yuta Nihei (@___yuhe) November 12, 2023

◯ 帝大下水(2024)

2024年のiiiExhibition Extra 2024「なにいう展」、東京大学制作展2024「付いて離れて」似て展示されていた作品。マンホールの調査にとどまらず、分類とマップを作成、マンホールの柄を写し取ったTシャツも制作された。展示者に伺ったところ、コミュニケーションセンターでの販売が検討されているとのこと。

Whole Teidai Gesui Catalog

「マンホール」と聞いてポジティブな印象を抱く人は少ないかもしれない。そもそも視界にすら入っていない人も多いだろう。本展示では本郷キャンパスに多数存在する「帝大下水」マンホールを中心にそのデザインについて詳説する。

近年はエポキシ樹脂を使用したカラフルなデザインマンホールも多いが、私個人は鋳鉄のみの無骨なマンホールにこそ美しさを感じる。この展示を通じてこれまで顧みられることの少なかった素朴マンホールの魅力に気づいてもらいたい。

2. #帝大下水 (閉店しました)

— 東京大学制作展2024 (@iiiexhibition) November 3, 2024

※予約枠による制限あり

東京大学制作展Extra2024で大好評のうちに幕を閉じ、東大の公式グッズ化プロジェクトが始動している作品「帝大下水」。

本郷キャンパスを巡りながらマンホールについて知り、Tシャツを作れるワークショップを行います!https://t.co/EbARdSTZub

提案

キャンパスを初めて訪れた人がキャンパス内を見て回りたいと思った際に参照するものがない。ガイドマップに載っているのは一部の建物にとどまり、名称が記載されいているのみで最低限の案内情報しか得られない。キャンパスを巡って楽しめる工夫が必要だ。

キャンパスを訪れるのは、学生や教職員を含む関係者だけでなく、近隣住民、東大病院への来院者、観光客、受験生などが挙げられる。

一般の観光ガイドには、キャンパス内の有名な1,2ヶ所しか記載されておらず、他にあるものを見てもらえていない。受験生に関しては、広報活動の一環で学部紹介のパネル展示を行っても「実際の研究風景が見たい」「実物が見たい」といった声が多く寄せられるように、学生生活および研究活動に関する場所を訪れたいだろう。東大生も、高校の後輩が上京して大学見学に来る、親が一人暮らしの家に遊びに来る、などの理由から意外とキャンパスを案内しないといけないタイミングがある。1,2年生は普段駒場キャンパスにいるため本郷キャンパスのことはよく知らず、3,4年生に進学後も大半の学生は東京大学を知らずに卒業していく。

現在設置されている展示物は以上の需要を満たせる。

つまり、キャンパスを訪れる観光客だけでなく、東京大学を目指す中高生、大学構成員にとっても、キャンパスを巡るためのガイドが必要とされていると考える。

現に、自分が書いたキャンパス紹介記事は以下のような反響を得ている。

親に東大ツアー頼まれてインターネットの海さまよってたらドンピシャ情報見つかりました感謝

情報量多くてビビりました

覚えていったら東大全知り人間装えそう

キャンパス巡りの記事りここさんなの知らなかった

内容面白いし人に東大案内するときいつも読み直して助かってます

一方で、例えば工学部広報でキャンパスを取り上げようとしても、正確な情報を得るためにはどこを参照すればいいかわからなかったり、写真を掲載しようとすると学部建物・赤門・建物内の管轄が異なるために申請手続きが面倒といった理由から、キャンパスについて発信することが難しいのが現状だ。

正確な情報源はどこなのか不明

全ての専攻・研究科の事情に精通できない

各部局ではなく、第三者的立場で正確な情報の発信が難しい

学部建物・赤門・建物内の管轄が異なるために申請手続きが面倒

職員の役職は数年で交代するため管理・引き継ぎが困難

例えば大きな公園では見ごろの植物を紹介するマップがあるように、歴史、研究、建物、植物、学部などにジャンル分けした本郷キャンパスを巡るためのマップ作成を提案したい。正確な情報で構成され、一般の人に手に入れやすい情報になっている必要がある。コラムなども面白いが、一旦地図上にまとめた資料を作成し、学生でも一般の方でもアクセスできるようにすることが必要とされているのではないだろうか。

というわけで、自分でマップを作ってみたが、小石川植物園パンフレットのようなものが理想だ。デザイン性、もう少し説明を加えたい。

本郷キャンパスマップ

現在、ネット上でアクセスできるキャンパスマップを確認する。

東京大学本郷地区ガイドマップ

公式なガイドマップ。学内の飲食店をはじめとした商業施設を紹介するにとどまっており、訪れた人が「キャンパスを巡る」ことは想定されていない。

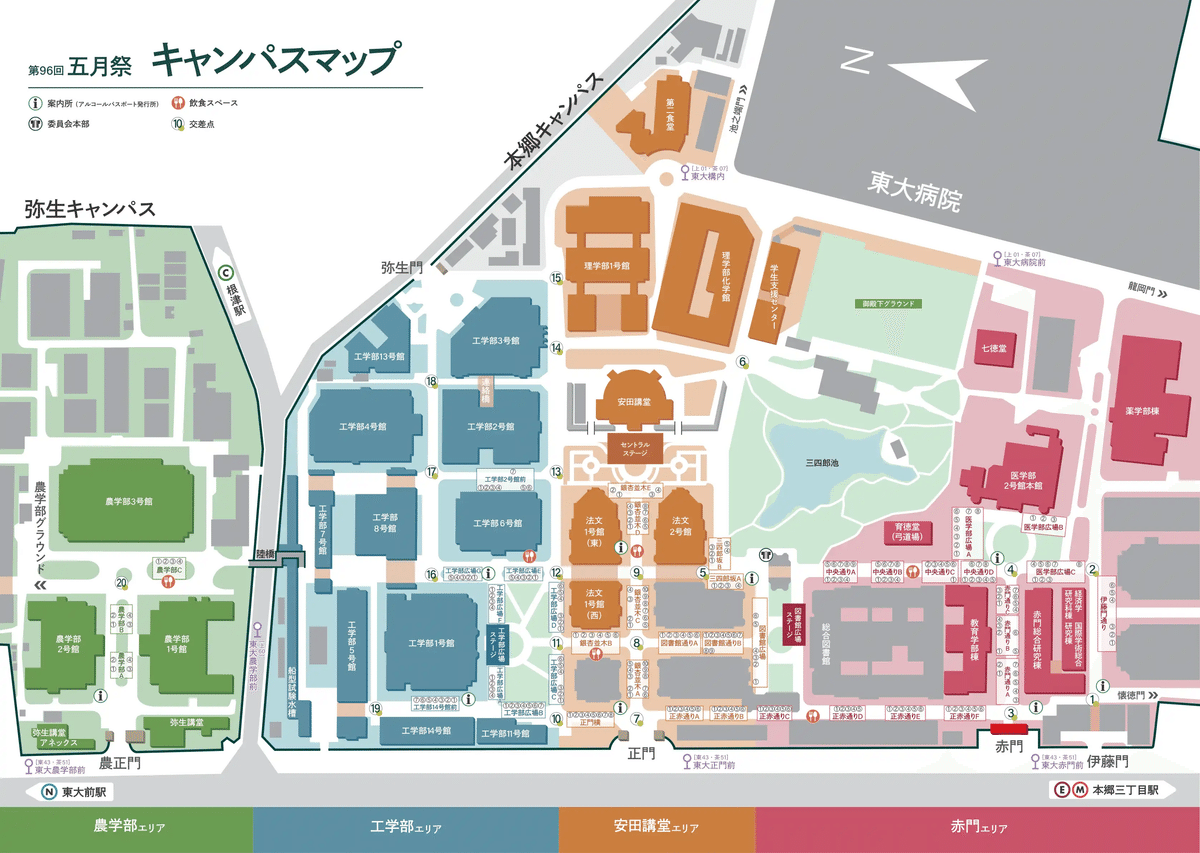

五月祭のキャンパスマップ

五月祭当日に配布されるパンフレットに記載されるマップ。エリアの色分けや建物のイラストなど、視覚的にわかりやすい案内になっている。五月祭期間のみ利用のためステージや屋台などの記載があり、日常的に利用することは想定されていない。

本郷・弥生キャンパス 屋外休憩マップ

空間計画研究室(出口敦研究室)において2020-2021年度に実施された「キャンパス可動イスプロジェクト」で作成された学生向けのマップ。

「新型コロナウイルス感染拡大に伴い、大学での活動も制限されるなか、キャンパス内の屋外空間に学生の居場所をつくるため、11月10日より本郷キャンパス工学部前広場にて可動イス・テーブルを設置する社会実験を行っています。」とあるように、コロナ禍で屋外の居場所を求める需要に応えて作成された。屋外で休憩することのできるキャンパス内の場所を示すため、テーブルやイスが設置されている位置を示し、飲食物のテイクアウトが可能であるキャンパス内店舗の位置情報も示している。

本郷地区キャンパスの内田建築

総合図書館で実施された「常設展 内田祥三と図書館再建80年」において作成されたマップ。「建物入口のアーチ、スクラッチタイルの壁面、尖塔型の柱など「内田ゴシック」と呼ばれる特徴を持つ建築群がキャンパスの統一感を形成している。」とあるように、キャンパス内にある内田建築を紹介している。

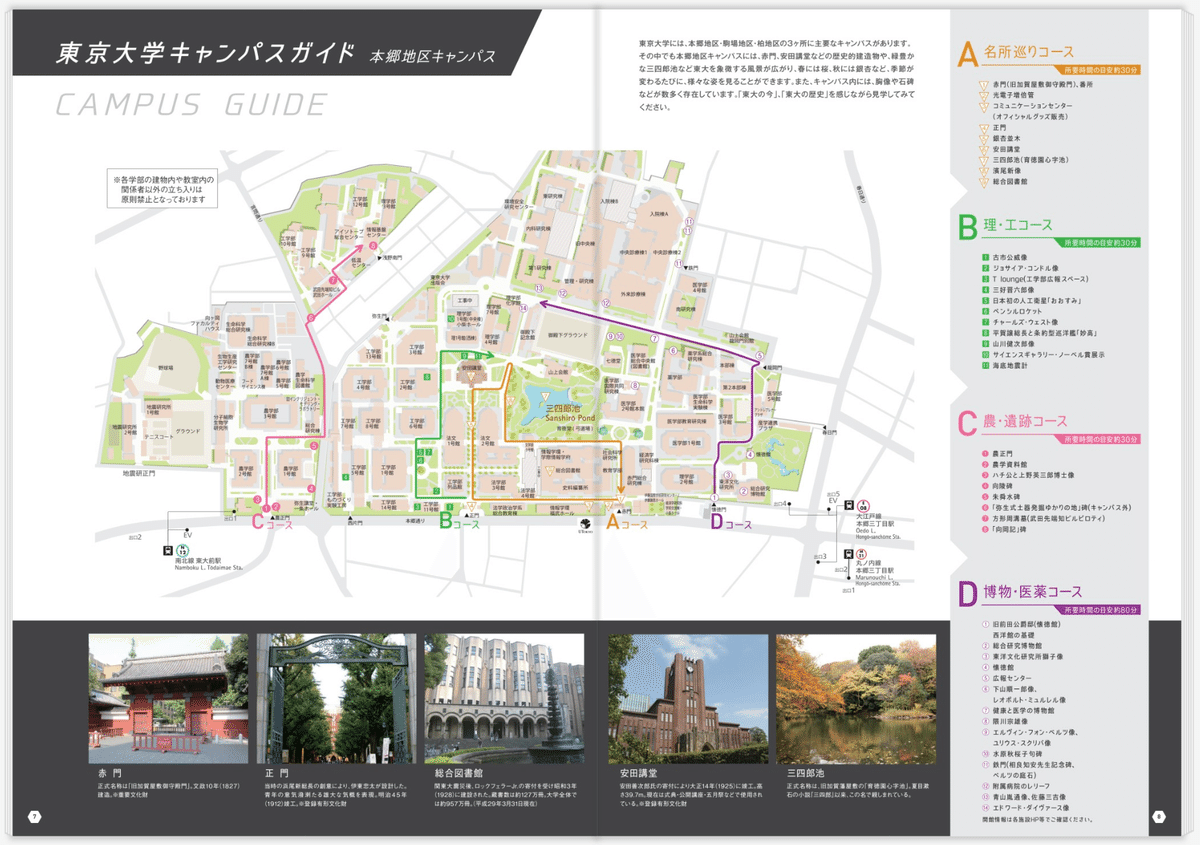

東京大学キャンパスガイド

2017年のオープンキャンパスで配布されたパンフレットに記載されたガイドマップ。東大に興味を持って訪れた中高生に「東大の今」「東大の歴史」を感じてもらうため、名所巡りコース、理・工コース、農・遺跡コース、博物・医薬コースの4つのコースが設定されている。

総合図書館 建物・文物マップ

総合図書館の建築や館内に展示された展示物について案内しているマップ。

東京大学附属図書館 蔵書1000万冊記念「1000万冊のストーリー」に関連していると思われる。

先端研建物探訪

本郷キャンパスではないが、駒場リサーチキャンパス先端研が30周年で作成した探訪地図。Web記事と一体になって公開されている。