2024/8/2:打ち込みドラムのMIX実演と解説 Vol.01

2024年8月よりスタートした、Base Online(オンラインサロン)の新企画「週刊プロから学ぶ」。

【週刊プロから学ぶとは・・・】

・様々なジャンルの音楽の「プロ」の方の講義をオンラインで生で聞ける

・全ての講義はアーカイブとして残り、いつでも復習可能

その「週刊プロから学ぶ」で実施された講義のダイジェストをまとめました。

👇オンラインサロンへのご入会👇

講義内容

Studio One縛りミックスコンテストでも課題曲となった、

オトメモード / MINΛTO feat. nayuta のドラムのパラデータを使用し、

日本のロックバンドサウンドシーンの第一線で活躍されているエンジニア松井信樹氏に打ち込みドラムのMIX実演と解説を行っていただきました。

ミックス作業の基本:曲の全体像を把握する

いつもミックスする前に、最初に必ず通して曲を聴いて、つまみをひねり出す前にちゃんと一回曲を聴く、楽曲を理解するということですね。

その状態で何が足りないのか、何をすればもっと良くなるのかというのを冷静に考えるというのがまず大事です。

与えられたラフミックスを聴くことで、単純にタムのパンをどこへ持っていくのが正解なのかとか、ハイハットを右なのか左なのか、お客さん視点なのかドラマー視点なのか、そういったものを確認して、パンニングをしつつ進めていきます。

ミックス作業の実演:個別のトラック処理について

スネア、キック、ハイハット、タム、シンバルなどの各トラックの処理、マスター処理、オーバーヘッドとアンビ処理の実演について解説がありました。一部抜粋してまとめました。

<スネアについて>

今回のミックスではリアルなドラムに近い感じに調整していこうと取り掛かりました。

そういう意味では最初に一番気になっていたのがスネアなんですね。通常はキックから行ったりすることが多いんですけど、今回に関してはスネアを最初に解決しないとちょっとその先に進めないかなと思ったので、スネアのミックスを進めていきました。

何をやったかっていうと、まずはスネアのトランジェント、ちょっと無機質すぎるというか、本来は、こんなに近い音なわけないんですよね。早すぎるんですよね、アタックが。

なので、少しアタックを柔らかくするというか、立ち上がりのスピードをコントロールするために、今回はエキスパンダーゲートを入れています。これを使ってアタックタイムとかを調整していくことで、リアルなドラムにあるようなちょっとしたタメみたいなものを再現したという感じになります。

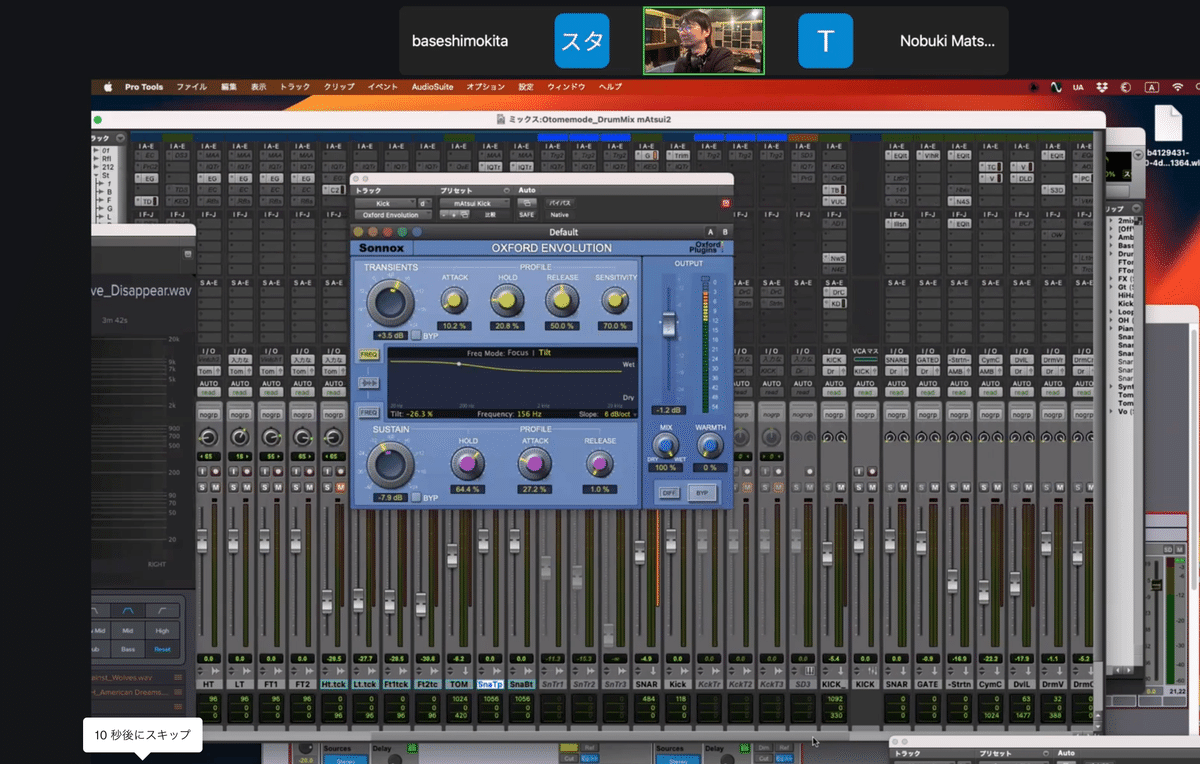

<キックについて>

キックもやっていることは一緒です。ゲートエキスパンダを使ってアタックのスピード感をコントロールしつつ、このキックに関しては、あまりゲートって感じで音を切りすぎちゃうとちょっと気持ち悪くなったんで、

レンジは浅めにして、アタックのスピードだけをコントロールしたというような形になりますね。

その後でOxford Envolution入ってます。これ使って僕が何を狙いに行ったかっていうと、ライブハウスでバスドラが鳴っている時の感覚、壁に当たって壁が共振して少し遅れてローのピークが来るような、それを再現したくてこれを入れました。

<ハイハットについて>

この曲は割と問題が多いのがハイハットで、割とクローズで細かい演奏を入れているところなんかは、ちょっと見えづらいところがあるんですよね。ただこのハイハットはそれなりにちゃんと見えるようにしてあげた方が 曲のグルーヴに寄与すると思うので、思い切りよく作っていったという感じになりますね。

まず歪みを入れつつ、コンプも入れつつ、あとこういうシンバル系って、アタック、トランジェントがちょっとブーストされると 耳に感じ取りやすくなるという傾向があるので、トランジェントブーストで少しブーストをかけたりなのかもしています。

<ビート感の調整について>

実際のクライアントからの要望を想定して、どう修正に対応するかも実演いただきました。

「現在キックスネア等が前に来るビート中心のミックスという感じになっているんですけど、これがちょっとドラムの存在感ありすぎじゃない?」

という意見が出た場合、松井さんはどう音で応えるのか、、、

その内容はここでは伏せておきます。

<タムの音作りついて>

タムのアタック感コントロールについても目から鱗の時短かつ、生ドラムの音を知り尽くした松井さんならではの処理が実演されていきました。

質問回答コーナー

ミックスの実演と解説の後、参加者の方々からの質問コーナーがあり松井さんに回答していただきました。一部抜粋してまとめました。

Q:ドラムのパンニングについてドラマー視点なのか観客視点なのかどちらでミックスするかということはよく議論になると思うんですけど、松井さんの考え方を教えてください。

ほんと割とどっちでもいいって思ってる人が結構多いと思うんですけど、基本的にはドラマー視点なんですね。 特にタムを大きく左右に振りますみたいなことになった時に、耳のこっちからこう流れていくみたいな感じになった時に、お客さん視点だとなんか不自然に感じるというか、ドラマー視点の方が近くで叩いているから、こういうステレオ感になるよねって言うような感じで聴けると。

主観的なところがありますが、キックスネアが今の曲みたいに割と前に来る感じのミックスにするときなんかは,ドラマー視点にすると、自然に感じることが多いです。

ただ、もちろんジャズだったりとか、ある種のオルタナティブロック、ポストロックだったりとか、そういうかなりルーム感、部屋の感じを押し出してくるようなジャンルだったりすると、それはもう完全にお客さん視点じゃないとちょっとバランスが取れなくなってくるので、そういったものは積極的にお客さん視点でミックスをしていくということになります。

割とそれぞれ哲学があるかもしれないですね。

Q:今回のMIXでグルーヴ感のコントロールに大きく作用した処理を教えてください。

ゲートとかそういったものを使って作るアタックのスピード感のコントロール。それからバスコンプですね。

ちょっと緩めの、遅めのコンプをかけているんですけど、それをうまく調整してスクエアすぎた、こうパチパチしたグルーヴ感が、もうちょっと大きい波で返ってくる、1小節グルーヴして同じ場所に返ってくるような、そういう波を作ってあげる感じですね。

ここがグルーヴに一番寄与したところじゃないかなぁというふうに思いますね。

本当に4分4分(四分音符)だったのが一小節の中でグルーヴすることになっていると思います。

松井さんがバスコンプに何のプラグインを用いたかはサロンに入会してお確かめください!

Q:クリッパーとサチュレーターの違いと、その使い分けを教えてください。

クリッパーとサチュレーター、クリッパーっていうのはクリップさせないと歪んでくれないわけですよね。

サチュレーターは、クリップしてないところに対しても、 サチュレーションというアプローチをしていけるっていうので、それを頭の中で思い描いて、 どちらが自分が求めているものなのか、それ次第です。なので、、、

気になる続きはサロン入会してアーカイブ動画をご確認ください!

Base Online(オンラインサロン)の企画

「週刊プロから学ぶ」。

毎週その道のプロフェッショナルがここでしか話せないすぐ実践できるテクニックを生配信!そしてサロン会員の方はいつでもアーカイブを視聴可能で、生配信に参加できなくても問題ありません。その場ではわからなかった箇所もじっくり反復復習することで、自分のペースで理解を深めることができます!

👇オンラインサロンへのご入会👇