〜患部外の捉え方①【joint by joint theory】〜

はじめまして。理学療法士の美沢です。

皆様の臨床のヒントになるよう、日々情報発信をしていきます。

学生様、新人さん、ベテランさんまで一つの考え方として参考にして頂ければ幸いです。

何卒よろしくお願い致します。

早速ですが、本題に入ります。

これから話すことは、あくまで”患部を診れた上での考え方”になります。

今回は私達の身体の基本となる”joint by joint theory”という考え方についてお話します。

#joint by joint theoryとは?

理学療法士のGray Cook氏とFunctional trainingの第一人者であるMichael Boyle氏らにより生まれた身体の基本的な捉え方。

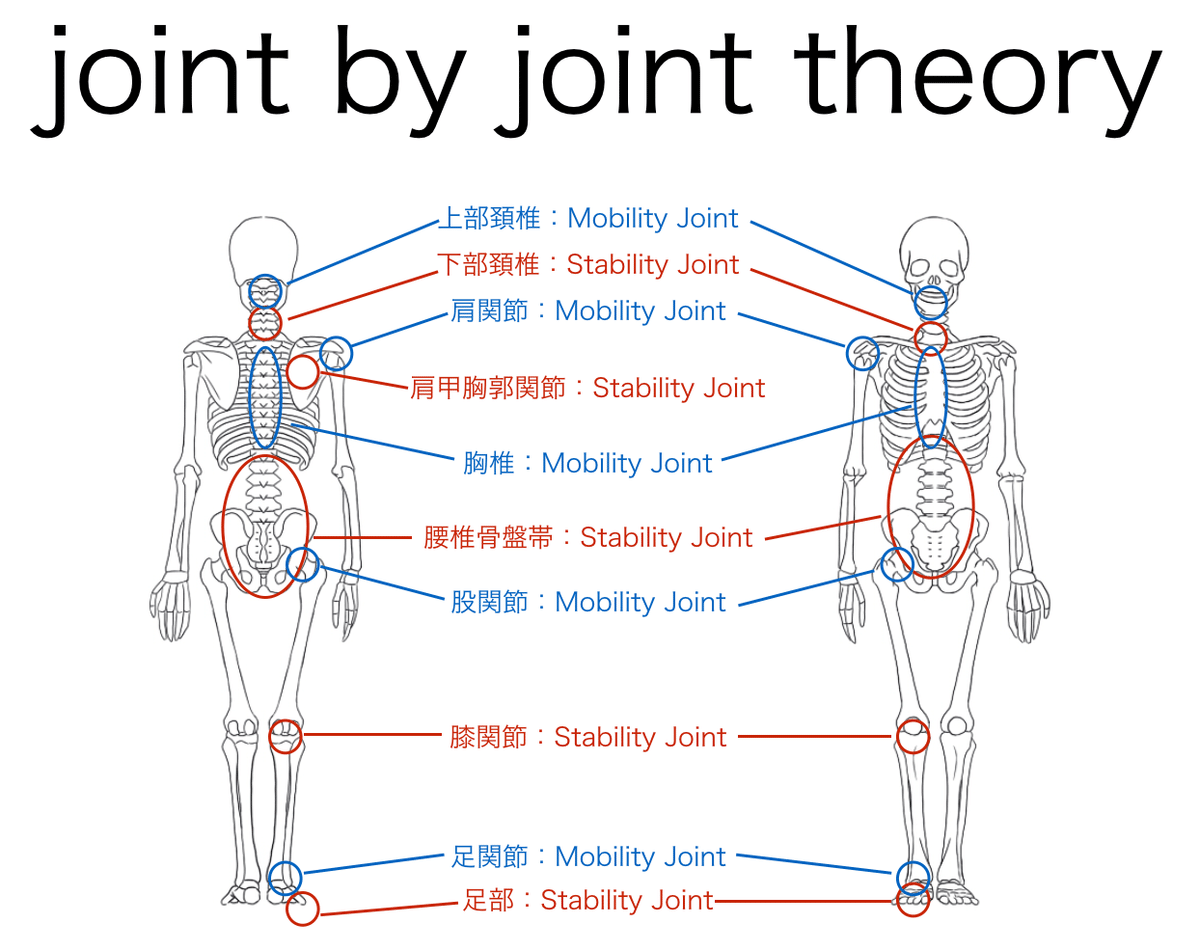

私達の身体の関節は役割としてMobility jointと Stability jointの2つに大きく分けられます。

日本語に訳すと“可動性関節’’と’’安定性関節’’です。

基本的にはMobilityとStabilityが積み重なるように配列されています。(図1参照)

図1:理学療法士の働き方改革より

ではMobility関節には安定性がいらないのか。Stability関節には可動性がいらないのか。

そういうわけではありません。動作を遂行するにあたりそれぞれが協調的に機能しているかが大切なのです。個別に関節をみるのではなく動作の中で相対的にみることが重要です。

動きのない箇所はどこか、または過剰に動いてしまっている箇所はどこかを評価していくことで問題点が見えてくるでしょう。

#臨床での活用方法

例を挙げてみましょう。

腰痛を訴える患者様がいたとします。

その患者様に、普段よく行う動作を実際に行なってもらいます。(仕事、家事)

スクワット、着座動作などでもいいでしょう。

すると見えてくるはずです。

①股関節の可動性が低下し腰椎レベルでの過剰動作になっている。

②胸郭柔軟性低下により腰椎レベルでの過剰回旋がみられる。

etc.

つまり、負荷(ストレス)はどこが原因か評価し疼痛の根本的な原因をうむ箇所を治療していくことで改善を図ることができるということです。

よく静的な身体アライメントのみで評価・考察しがちですが、動作の中での評価も大切なことが伝わったことでしょう。

#最後に

最後までお読み頂きありがとうございます。

皆様の臨床のお役に立てましたら幸いです。

フォロー・いいねお待ちしております。

今後とも是非宜しくお願い致します。

#医療 #理学療法士 #リハビリ #jointbyjointtheory #臨床