大漁旗の文化と技術の再興 新しい需要、受け継ぐ担い手を残す【STORY 6:大漁旗職人の想い】

大漁旗の技術は職人の勘も大切

大漁旗職人菊田氏の型へのこだわりとその工程の難しさ、そして細やかさを知った私たちの前に菊田氏はまた簡単にデザインされ実際に色を入れてくれたものを持ってきてくれた。

私:これは?もしかして。

菊田氏:はい。渡邊さんが持ってきていただいた色々な布に簡単に色を入れてみました。どうでしょうか?

これは大漁旗の可能性として色の出方、色の塗り具体などを知りたいと思った私が以前に東京で生地屋さんへ行って、少し色の入っているもの、生地が厚手のもの、しっとりした生地などをを探してきたものだ。それに菊田さんが色を入れてみてくれた。

私:ありがとうございます。色のカスミ具合や繊細な色の再現など、やはり生地によって異なりますね

鳥の生地はすごく色を入れたあとの肌触りは心地よいですが、色は少しぼやけてしまっていて。ここまで色の出方が違うものなんですね。どれか大漁旗で制作には向いてない生地はありましたか?

菊田氏:そうですね。結構違うんですね。奥から2つ目のカツオなどは生地は色が散ってしまうので裏から色を入れたりと工夫はしてみました。そのあたりは私の長年の感覚でやりましたがw

菊田氏の長年の積み上げてきた職人の知識というが伝統工芸の職人の技というべきか。

菊田氏:どの生地でも新しい作品はつくれるのではないでしょうか?

私:そうですね、赤の出方もまちまちで鯛の赤はきれいですがカツオは赤がにじんでいて、他の色を乗せると厳しいかもですね。

菊田氏:そうですね。色の出方という意味ではやはり一番ノリがよいのはいつもの生地かもしれないですね。

私:テスト用に作っていただいたものは見れますか?

菊田氏はまた工房に戻っていった。

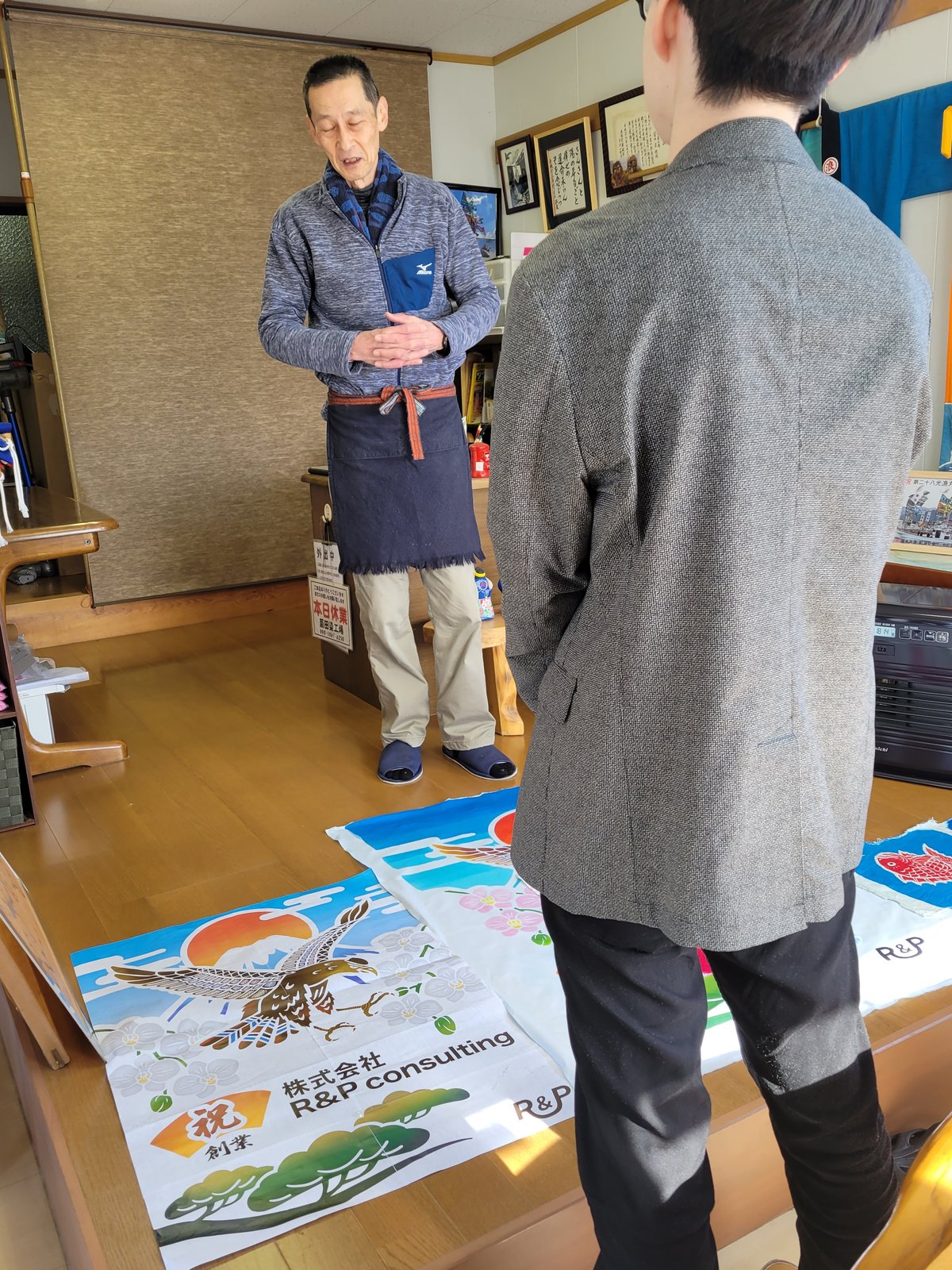

これからがテスト的にデザインをしたもので菊田氏が作ってくれたものが

運ばれてくる。実際はどこまで細かいも色の再現がでるのだろうか?

そしてこの他の布との色の違いは?

菊田氏:お待たせしました。こちらですねw

大漁旗は同じものは1つも生まれない

和づくりメンバー:おーー。すごくきれい

私:ここまで鷹の翼の再現ができるのですね。まるで生きているみたい。

菊田氏:大漁旗は縁起ものですからw豪華な色の再現はこちらでちょっとやってみました。

私:胡蝶蘭の薄い白やピンクの細かい色もここまで再現ができるんすね。

和づくりのデザイナーのみなさんはどう?

和づくりメンバー:すごいと思います。ここまできれいに再現できるのであればもっと薄いものもできそうな?いかがでしょうか

菊田氏:それはできます。

色の濃度がもって繊細になっても大丈夫かと思います。

そこはもう私の勘みたいな感覚になってしまいますが。

私:正直ここまで細かい色を再現できるとは思っておりませんでした。

やはり生地もすごく色を走らせている。菊田さんがいままで選んできたのが分かります。

私:そのあたりは、CMYKもないのであくまで目で見て、素材の質感などをみて肌感覚で色をいれていくということでしょうか?

菊田氏:そうですね。やはり手作業ですし、デザインをみて、素材を見て、天気や湿度を気にして。その時々少し変えながらやっています。なので完全に同じものを作り上げることはなく、みんな同じデザインでも微妙に違ってくる。そこは大漁旗の面白いところですね。

私:湿度もか。それで薪ストーブの上にお湯が。

菊田氏:そうですねw半分は趣味もありますがwこの季節はやはり色が乾きすぎると色むらになるので。

私:そうか先に塗ったところが乾くとグラデーションや一色で塗りつぶすところとかが色むらになるんですね。

菊田氏:そういうことです。

菊田氏はどちらかというと少し安心をした様子の表情を浮かべた

私:ただこのデザインだと文字の部分がはいるので型はいつもつくる感じになるんですよね?そこは少しデザインの設計を考えないとですね。

和づくりメンバー:はい。文字位置なども調整をして、共通型をできるだけ多く使えるようにしないと、ちょっと現実的には相当1枚を創るのが大変なことが分かりました。

大漁旗職人菊田氏の想い

菊田氏:あの。ちょっと思うのですが。

私:はい。気になる部分があれば是非お聞きしたいです。

菊田氏はちょっとモノを言いたそうで、歯がゆい顔をしていた。私たちはとっさいに悟った。これは何か重要なことを私たちにつたえようとしているのだ。

菊田氏:はい。実は作っていて。ちょっと思ったのですが。少しむなしくて。なんというか。

和づくりメンバー:どういうことですか?

菊田氏:隣の見本のように基本的には現代はコンピューターがあって、その再現性は素晴らしいんです。ただ私の作るものはコンピューターに追いつくものではなく、真似事をする感じではやはりないのかな?と大漁旗ってそういうものではないと思っているんです。

私:つまり?大漁旗とはこれは違う?

菊田氏:友禅染って知ってますか?

私:京都の?ですよね?

菊田氏:はい。ここまで細かいとなんかそういう感じに思えてきて。それでも私たちの仕事はコンピューターとかとは違くて、想いとか気分とかそういうものを込めたく。大漁旗なので。もう少しダイナミックに作れないものかと。

私:それってサイズ感も一つにはありますよね?さっき工房でみたサイズ感だとそれは可能でもっとダイナミックに思いを乗せてできる感じですもんね、色の再現など細かければよいということではないということですね。

菊田氏:はい。特に友禅染とかの職人ではなく、私が受け継いできているのは大漁旗の文化と技術とその想いなので。精度だけではコンピューターには勝てないですがw。でもコンピューターにはない私自身の想いみたいなものが大漁旗の魅力かな?と長年作ってきていて感じていて。

今回は作っていてなんかちょっとむなしくなってしまいましたね。

菊田氏はすごく申し訳なさそうに、でもその菊田氏の感じた感覚をしっかりと伝えるべく思いを伝えてくれた。正直はっとしたところもあったのが正直な私の感想だ。

ただそこは本当に大切にしなくては。と思った。

残すものが大漁旗の技術や文化と想いではなくたった、なんとなくそんなイメージのある暖簾に成り下がってしまう。

それでは、菊田氏にとっても私たちが望む大漁旗の技術や文化と想いを残し後継者を取るまでに目的とはまったく離れてしまう。

少し白紙に戻った感は十分にあるが

ただ、大漁旗への菊田氏の想いも大漁旗自体の魅力も再確認ができた。

菊田氏と私たちの挑戦のために、一度この大きな課題も持ち帰り

来週再度プランを練り直して菊田氏と会う予定だ。

あと一週間。

可能な限りに頭を悩ませて熟考して迎えるように日々を過ごしている。