モーツァルトの自動作曲システム

ここのところ、猫の話ばかり続いている。

ハンネを、猫横丁工房あたりに替えようか。

そう思ったが、たまには音楽の話もしたい。

ということで、当面はこのままでいこうと思う。

さて、見出し画像は、ヨーロッパ旅行のお土産に頂いたティッシュペーパー。

このティッシュ、恐れ多くて、本来の用途に使えない。(ばちが当たる)

なので、普段は猫が届かない高さの壁に飾っている。(霊験あらたか^^)

今日の話題は、モーツァルト。

数々の名作を残したモーツァルトであるが、彼が自動作曲システムを開発していたことはご存じだろうか。

それについて、ある楽曲投稿サイトのトピックに書いたことがある。

数年前に閉鎖されたサイトで、もう見ることはできないので、少し書き直してこちらに出すことにした。

以下、少々長いが、よろしければお付き合い願いたい。

最近は、全くの素人でも、PCを使って楽曲制作ができる環境があります。

実は18世紀後半の西欧には、それに近いシステムがありました。

それは音楽のサイコロ遊びと呼ばれるものです。

フレーズをいくつか作って、それぞれに番号を付けておきます。

後は、サイコロを順に振って、出た目に対応するフレーズをつなげていくだけ。

市販のループを並べて曲を作るのに似ていますが、並べる順番はサイコロが決めてくれます。

従って、音楽的センスは必要ない、というメリットがあります。^^

このさいころ遊びは、福笑いに似ています。

出来上がったフレーズの並びは、たいてい変な音楽になるから。

それを、プレーヤー同士で笑い合う。

当時の貴族の間で流行した遊びだったのでしょう。

とは言いましても、ゲームとしての面白味のためには、もう一つ必要なことがあります。

ちゃんとした音楽も、時にはできてくれることです。

理想を言えば、どのようなつなぎ方でも音楽として流れるようなフレーズを一揃え用意できれば、商品として差別化できます。

それは非常にセンスが必要で、そう簡単には作れない。

たぶんそのためと思いますが、販売元は有名音楽家の名前をかたって売っていたようです。

例えば、モーツァルトの名前で販売されたものが、今でも数種類残っていて、全て偽作とされています。

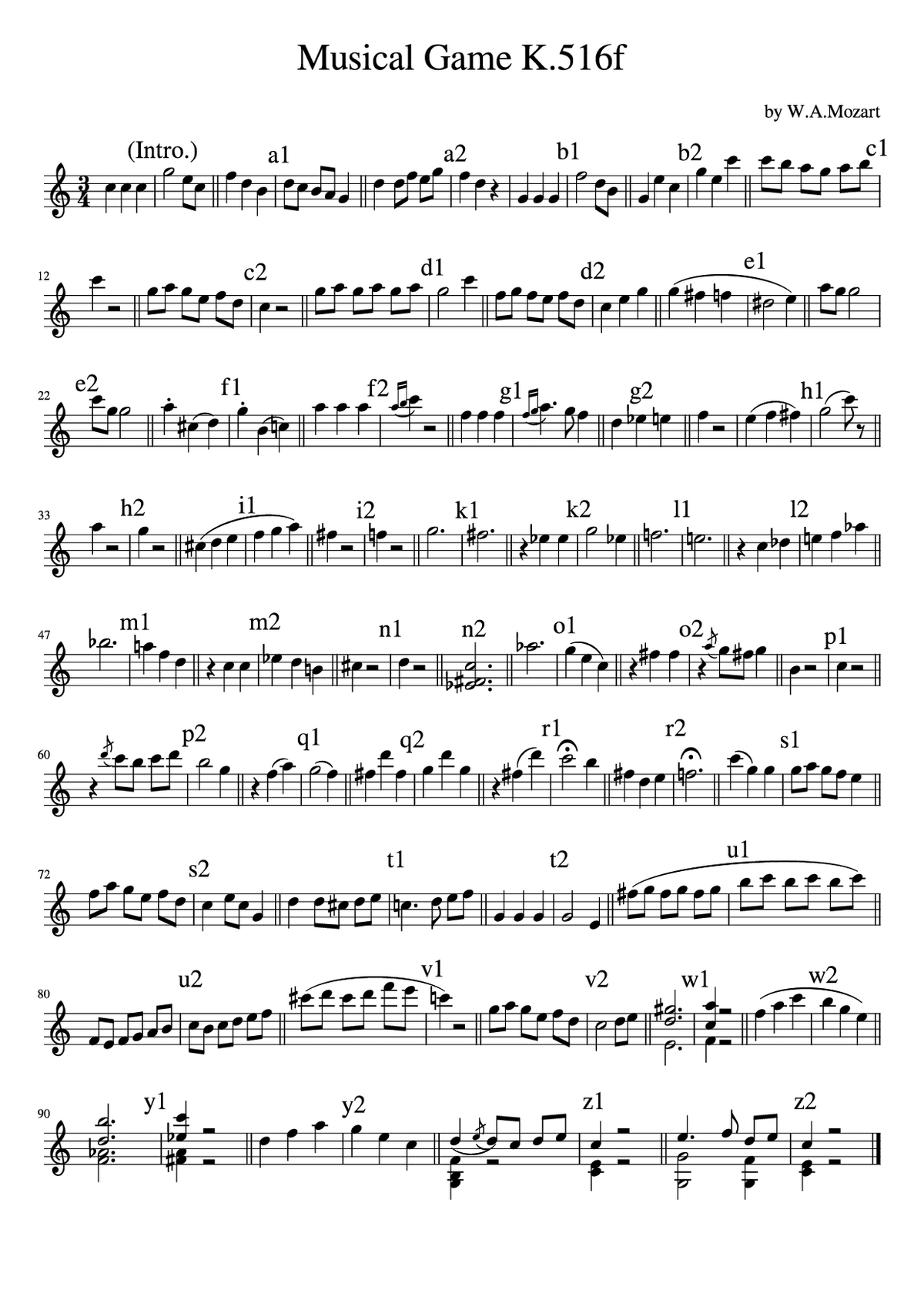

例えば、その一つがこれ。

ところが、モーツァルト直筆のさいころ遊びのスケッチが、発見されていたんです。

それについては、野口秀夫氏のHPで詳しく紹介されています。

「音楽の遊び ハ長調 K.516fの演奏法と作曲の背景」

それによりますと、モーツァルトはサイコロを使う方法ではなくて、知り合いの名前の文字(アルファベット)をキーにして、それに対応させたフレーズを並べて作曲する方法を考案しています。

詳細は、上記の野口秀夫氏の記事をご覧頂きたいですが、モーツァルト直筆のフレーズ一覧だけ、見やすく書き直してみました。

さて、これを使ってどうやって作曲するのでしょうか。

ここではblue but greenさんのハンネをお借りして、実際に作ってみます。作り方は至って簡単です。

まず、お名前からスペースを取って最後にzを付けます。

bluebutgreenz

次にアルファベット順に並べ替えます。

bbeeeglnruutz

同じ文字がある場合、一つ残して残りを抜き出し、後ろへ回します。

eは3つあるので、2回抜き出します。

beglnrutz + beu + e

各文字に番号1と2を交互につけます。

後で出てくる同じ文字には、前と違う番号を付けます。

b1 e2 g1 l2 n1 r2 u1 t2 z1 b2 e1 u2 e2

最後に元の名前の順序に戻します。

アルファベットだけ見れば、ブルグリさんのハンネの並びと、最後に付けたzに戻っていることが確認できると思います。

b1 l2 u1 e2 b2 u2 t2 g1 r2 e1 e2 n1 z1

モーツァルトは、jとx以外の全てのアルファベットに対して2通りのフレーズを作っています。

2通りあるのは単調さを避ける工夫です。

上のb1とかe2の数字は、そのどちらのフレーズを使うかを表します。

上でアルファベット順に並べたり、順繰りに番号を付けたりしているのは、そのどちらを使うか、決めるための工夫です。

zは必ず最後にきますから、最後はエンディング用のz1とz2のどちらかになります。

また、最初の2小節だけはフレーズが決まっています。上の楽譜でIntroと書いたフレーズです。

インプットした名前に対応するフレーズは、3小節目から始まります。

こんなシステマチックな作り方を思いつくあたり、モーツァルトもヲタク的性格だったのかもしれません。^^

出来上がった曲を、オルゴール風の音色を使って、自動演奏してみました。

聴いてみると、さすがモーツァルトが作っただけあって、実にモーツァルトです。^^

ただ、繋がりにやや難がある感じです。

メロディーだけなので、コードを付けるなどの工夫をすれば、うまくつながるかもしれません。

とすると、この作曲法は素人向けとは言えないですね。

それより、コードを勝手に付けたら、その時点でモーツァルトの作品と主張できなくなります。

アレンジになるのでしょうね。

このシステムの特徴は、インプットする名前によって、全く違うオリジナル曲ができることです。

しかも作曲がモーツァルトというのは、何と素敵なことではありませんか。

あなたも、ご自身のお名前で、作ってみませんか。^^