色塗りは光を学んで解決しよう!

こんにちは お絵描き修行者のりぃかぁです。

私には色について大きな疑問がありました。

影の色です。

突拍子もない色がひょっこり使われていたりします。

私はその理由を知るためにお絵描きライフのほとんどの時間を使って一つの到達点まで辿り着きました。

今回の記事は「色を感覚で選ぶ」といった内容ではありません。

しっかりと理論があり、色選びは行われているのです。

今回の記事はその学びの中間報告としておすすめの書籍や練習方法などを紹介します。

色塗りのための色選びに悩んでいる方のヒントになれば嬉しいです。

◎ はじめに学んだこと

・色彩理論の基礎

色についての知識がなく、まずは配色についての色彩理論の基礎中の基礎を知ることから始めました。

色彩検定3級くらいの学習内容です。

初めにわかりやすいWEB記事がありますので下記リンクから読んでみてください。

「色相環」とか「トーン」ってどう使うの?配色のコツは「ジャッドの色彩調和論」

・配色の法則を自分なりに見出す

そのほかに私がやったこと、それは配色の法則を自分で見出すことです。

ネットで公開されている配色見本とじっと見つめて、法則の仮説を立ては崩し、立てては崩しを繰り返して自分なりの法則を導き出しました。

かなり効率の悪い内容ですが、自分を納得させるためには、自分で答えを出すことが一番自分にあっているのです。

そのあとは長年かけて少しずつ小さな知識を集めて自分なりに確立していきました。

私が特に響いたものはPCCS のトーンマップとCUS®の色相環です。

カラースケッチをする際にとても助かりました。これを見ながらどの色に近いのか見比べることができます。

・透明水彩で絵を描いてみる

色を学べるし大人の嗜みとして始めるならピッタリ!と軽い気持ちで始めました。

これが、かなり、難しい。

デジタルで絵を描いていきたのに、色を学ぶためと軽い気持ちで始めた透明水彩にもかなりの時間を使いました。

なぜなら透明水彩は光を考慮して色を重ねたり、ネガティブシェイプを意識せずにはいられない画材だからです。

当時は透明水彩のイラスト技法書が少なく、美術部門の本棚まで足を伸ばしました。

なので美術として絵画として学ぶことがたくさんありました。

もし色を学ぶために透明水彩を始めるのならば、まずは三原色だけで絵を描くことをおすすめします。

なお透明水彩に関しての記事も公開予定ですのでお楽しみに。

◎ 光について学ぶ 〜おすすめの書籍〜

ここで絵を描くために必要な知識を学べるおすすめ書籍を紹介します。

ほとんどは光についての本となりました。

「光を描く」という言葉はよく聞きますが、抽象的な表現の言葉なので当時の私には全く心に響きませんでした。

同じく思っている方に私の言葉を伝えます。

「絵は光・影・材質を表現するのが基本」です。

絵では光と色は切っても切り離せない密接な関係になっています。

透明水彩に触れていくと必然的に光について学ぶことになったのでここに辿り着くことができました。

本当は隠しておきたいくらい私は大切にしている書籍ですが、これもみなさまとのご縁。

この記事までたどり着いたあなたのためにこっそりと紹介します。

ここで見たことは秘密ですよ。

それから、キャラを描いて背景を描いてもなぜか空間に馴染まない、という悩みも光の原理を知ることで解消できると思います。

1:光と色のチュートリアル

まずはこちらです。絶対に読んでください。

どの本よりもわかりやすく解説してくれています。

私はこの本を理解するのにかなり時間がかかりました。

なぜならこの本は科学の授業から始まります。この科学を理解することが必須です。

この本を読んでから私は世界を、光をさらに慈しむことができるようになりました。

難易度:⭐︎⭐︎

2:画づくりのための光の授業

これは映像関係の本棚で見つけました。いつもはイラストの技法書コーナーを歩いているだけなので絶対に出会うことはないのですがふらっと立ち寄って運命の出会いを果たしました。

上記の光と色のチュートリアルを読んだ後だったので理解することができました。

更なる発見や学びが得られるはずです。

デジタルツールを利用したスケッチ法も掲載されているし、目の錯覚について触れています。

誰も言わないけどいいます。これは名著です。

難易度:⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎

3:カラー&ライト

有名な方々が口を揃えて紹介している有名な本です。

上記の本を読んだ後に読んだ方が理解しやすいと思いました。

とにかく文字の多い本ですが光の種類を知ることができるので、理解しながら色を塗ることができます。

これは私の経験で得た事ですが、文字が多い技法書ほど名著であることが多いです。

難易度:⭐︎⭐︎⭐︎

4:How to Render

光と影の設計・製図の方法から始まりますのでパースの知識が必須です。

理論でみっちり説明してくれていますので、理論で描くのが合っている人はすごくスッキリすることでしょう。

影の位置、反射光の位置がわからないときこの本を読むことができれば迷うことなく分かるようになるはずです。

難易度:⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎

◎練習方法の紹介

ここからは私が実践してきた練習を紹介します。

・ 材質を描き分けるマテリアルスタディ

光の知識を深めていくことで質感を描き分けるマテリアルスタディをやっていました。

マテリアルスタディについての記事はこちらから

そのマテリアルスタディの練習にもなるおすすめの書籍を紹介します。

1 :本物そっくり!リアル絵の描き方

使用する色が色相環で表示されているので色選びの感覚が身につきやすい本です。

制作過程の動画も特典として用意されているのでどうやって描いてるんだろうと思う描写も見ることができるので本当に親切です。

プロクリエイトを使用した本になっています。

2:イラストに馴染む質感の極意

さまざまな素材を描き分ける過程が載っている本です。

レイヤーモードを使用して描いたりしているのでデジタル画法に慣れることができると思います。

これは辞書的に使うこともできますのでお手元に一冊あると助かる本だと思います。

*****

ここからは私が実践した練習方法をご紹介します。

色塗りと光の知識を組み合わせた練習方法となっております。

既存の練習方法を自分用にアレンジして行っていました。

ゲーム感覚で楽しくやれるように気楽な気持ちだけは失わないようにしています。

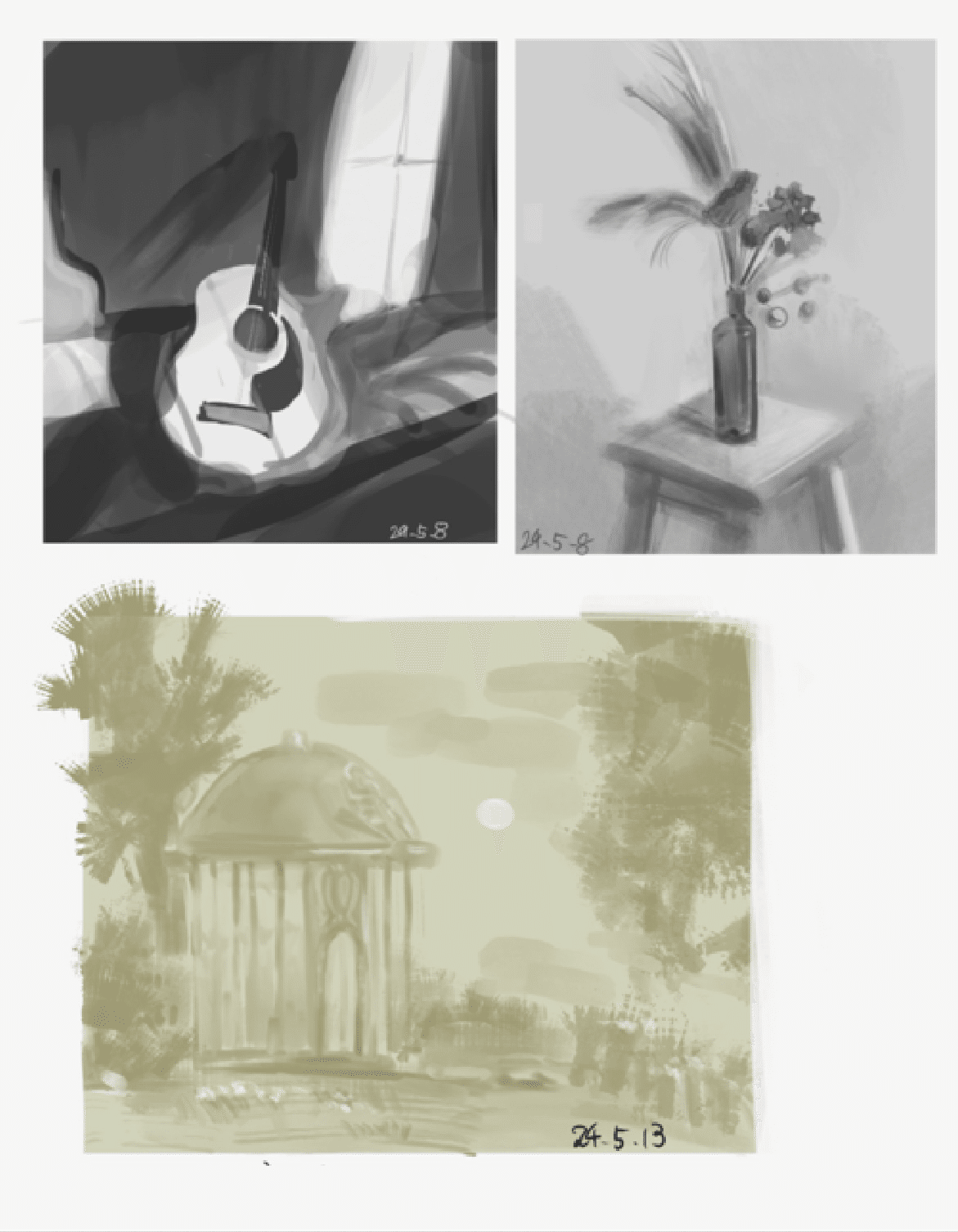

・色を吟味して塗るカラースケッチ

1ヶ月間、毎日カラースケッチを続けました。

【カラースケッチのやり方】

目的

リファレンス写真に近づけ、色の理由を考える。固定概念に騙さられない色選び。

練習方法

1セット

スケッチ15分 → デジタルツールを駆使し似せて描くことに専念

確認15分→ リファレンスから色スポイトし、自分が選んだ色と照らし合わせる

ルール:時間を守り、書き込みは絶対にしないこと

目的はリファレンス写真に色を限りなく近づけることです。

なのでデッサンの狂いはそっちのけです。

時間はきっちり、スケッチ:15分 確認:15分。時間の延長はしません。

確認の答え合わせの方が大切な作業です。間違えた理由を探します。

テストと答え合わせのような作業に似ています。

植物は緑色、水の色は水色、岩は茶色い、など固定概念に騙されずに色を選びます。

どうしても色が見えない時は他の部分を手で覆い隠し、その部分の色を確認していました。

・ 印象の色で塗るカラークロッキー

カラースケッチを終えた1年後、私はこのような練習を試みました。

クリエイトするための色塗りを心がけるようになっており、内面的に進化が見られます。

クロッキーと同時進行で色を塗る。

クロッキーは見たままにを心がけ、色は推測と想像で選んでいます

【カラークロッキーのやり方】

目的

感受性を高め、アートとして発信するための絵づくりに慣れる

所要時間

10分程度

3分程度で形をとり、残りの時間は線と色を同時進行で描き込んでいく。

気が済むまで描いてみることもあり)

ルール

自分が楽しく描けること、リファレンス写真と違っていても気にしない。

リファレンス写真に似せるように心がけながらも、楽しいと感じる描き方で楽しく描くことを最優先にしています。

自分らしい独自の表現方法が自分の中に定着するといいなぁと思いながらぼんやりと考えながら続けています。

一番左下のスケッチ。これはモデルさんから感じたポーズやオーラを色として具現化させ、作品に落とし込めないかな、と試行錯誤しているクロッキーです。

今までは描く力を高めたくて必死に学んできましたが、絵で伝えるという技術が全然足りないなと感じました。

そこで感受性をさらに研ぎ澄まし、自分なりに発信する、という練習をしています。

知識や自分の感性で色を視て再現と発信に挑戦してみる。

偏見を捨てて第三の目で色を見る。

なんともアートらしい練習ではありませんか。

・おまけ モノクロで描くバリュースケッチ

色を使った練習が難しい場合はバリュースケッチといって、モノクロで描いてみる練習もおすすめです。

初めはモノクロ写真を見ながら描いても良いのですが、カラー写真を見ながらモノクロで描くことが一番効果的だと思います。

バリューとは色価とも呼ばれており、私は7色たちそれぞれ持つ体重のようなものだと感じています。

これはこのバリュー、左右反転して絵を確認するのと同じくらい大切にしています。

カラースケッチをする際も、描いたものがリファレンス写真と同じバリューであること必ず確認していました。バリューを少し知るヒントにPCCSの色立体がおすすめです

あとがき

・私が抱えていた色への苦手意識

色への苦手意識が子供のころからありました。

自分が好きな色さえわからなかった。

色の組み合わせ次第で魅力は変化するというのに1色だけ好きだなんておかしいと思っていたのです。

ですがここ近年で、私にも好きな色ができました。

色彩を学び、光の原理を知り、知識が増えたからです。

感覚で色を選ぶことは色の知識がたくさんある達人が発信するための色選びをしているのだと私は感じています。

天性の才能がなくても、知識があれば苦手を克服することができます。

ぜひ光にあふれたこの世界の美しさを感じてほしいです。

著 りぃかぁ 2024/07/09

ここまで読んでいただきありがとうございました。

あなたにとって1つでも新たな発見がありましたら嬉しいです。

よろしければスキ・フォローをしていただけたら嬉しいです。

なおこの記事は予告なく随時加筆修正する場合がございます。ご了承くださいませ。

りぃかぁに関する関連リンクはこちらからどうぞ

https://potofu.me/ree-and-kaa