デッキに入れるカードのコストと枚数の考察(というかAIに丸投げ) [CNPトレカ]

デッキ内のカードのコストと枚数比率「マナカーブ」を考えてみた(というかChatGPT 4o に聞いたものをそのまんま貼り付け)

基本的なマナカーブの質問

CNPトレカのマナカーブを考えるには、次の要素を考慮する必要があります。

レイキカードの供給

1ターンごとに1枚供給されるため、毎ターン安定して増える。

15枚の専用山札があるため、15ターン目までは基本的に安定して供給される。

デッキ枚数(50枚)

マナコストの分布を考える際に、50枚のデッキ全体のバランスを取る必要がある。

マナコストの理想分布(マナカーブ)

レイキカードが1ターンに1枚増える特性を考えると、ターンごとのマナ使用量はMTGの基本土地と似た挙動をする。

15ターン目までに使えるレイキカードが15枚まで伸びるが、実際の試合展開では5~7ターン目までが主な勝負になりそう。

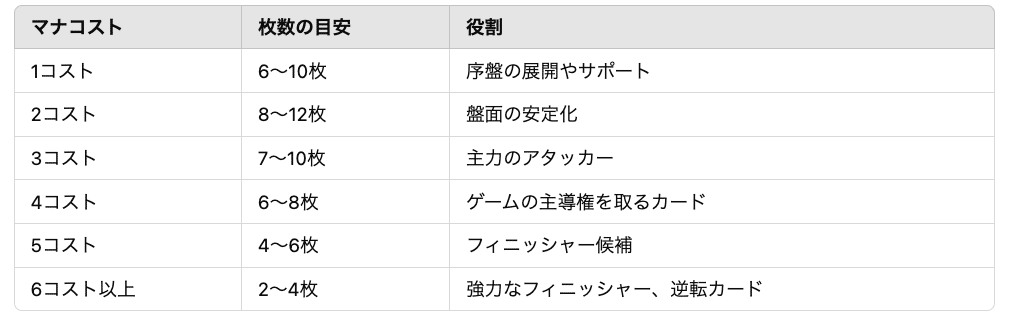

基本的なマナカーブ

マナカーブの基本形は、レイキカードの供給スピードに基づいて構築されます。

一般的なデッキ(ミッドレンジ基準)を考えると、以下のような形が理想的です。

MTGのマナカーブと比較

MTGでは土地が毎ターン引けるわけではなく、土地事故を考慮してデッキに35~40%の土地を入れます。一方、CNPトレカでは1ターンに1枚レイキカードが確定供給されるため、土地事故が起こらず、計算通りに動きやすいです。

そのため、CNPトレカのマナカーブはMTGのアグロ~ミッドレンジ系デッキのカーブに近くなると考えられます。

ターンごとの動きの目安

プレイスタイル別のカーブ調整

アグロ(速攻型)

1~3コスト帯を厚く(合計25~30枚)

4コスト以上は少なめ(5~6枚程度)

早期決着を狙うため、低コストで攻め続ける

ミッドレンジ(バランス型)

2~4コストを中心に構成(合計25~30枚)

5~6コストのフィニッシャーも数枚用意

盤面を取りつつ、後半に強いカードを使う

コントロール(後半型)

低コストの除去・防御カードを多めに(1~2コストで10枚以上)

4コスト以上の強力なカードを増やす(合計15~20枚)

長期戦で勝てるように構築

まとめ

CNPトレカでは、レイキカードの安定供給により、MTGのアグロ~ミッドレンジに近いマナカーブが基本となる。

低コスト(1~3)を多めにして序盤を安定させる

中コスト(4~5)をメインにして戦う

高コスト(6以上)は少なめに抑えて、バランスを取る

このカーブを基に、デッキのコンセプトに応じた調整を行うと良いでしょう。

緑のレイキ加速について言及してみた

CNPトレカの緑色の特性(追加でレイキカードを場に出せる)を考慮すると、マナ加速が可能なデッキになるため、通常のデッキとは異なるマナカーブが必要になります。

緑デッキのマナカーブの特徴

レイキカードを追加供給できるため、通常より高コストのカードを多く採用できる

毎ターン1枚ずつ増えるだけでなく、追加でレイキを展開できるため、5~6ターン目には通常より多くのレイキカードを確保できる。

これにより、4~6コスト帯のカードを多めに採用できる。

低コスト帯(1~2コスト)のカードは「マナ加速」目的のカードが増える

MTGでいう「《極楽鳥》」「《ラノワールのエルフ》」のような役割のカードを多く採用することで、中盤以降の強力な動きを狙う。

通常よりもフィニッシャー級(6コスト以上)のカードを増やせる

追加のレイキ供給によって、7ターン目には7コスト以上のカードも安定して使用可能になる。

緑デッキ向けの理想的なマナカーブ

通常のデッキ(アグロ~ミッドレンジ型)と比べて、高コスト帯が厚くなるのが特徴。

通常のデッキと緑のマナ加速デッキの比較

この表から分かる通り、緑のデッキは2~3ターンほど早く高コストのカードをプレイできるため、

通常のマナカーブよりも高コスト寄りのデッキ構築が可能。

プレイスタイル別のマナカーブ調整

① ミッドレンジ寄りの緑デッキ

2~4コスト帯を中心に据えつつ、5~7コストの強力なカードを多めに採用。

低コスト帯にはレイキ加速カードを多く入れる。

② 高コスト多めのコントロールデッキ

1~2コストで耐えつつ、マナ加速して5~7コストのカードで圧倒する。

6コスト以上のフィニッシャーを多く採用。

③ レイキ爆発型デッキ

1~2コストのマナ加速カードを多めに採用。

4~6ターン目には8コスト以上の超大型カードをプレイするプラン。

まとめ

✅ マナカーブが通常より「高コスト寄り」になる

✅ 低コストは「マナ加速用」として活用

✅ 通常よりも5~7コスト帯のカードを多めに入れてOK

✅ ゲーム中盤~終盤での爆発的な展開が可能

この特性を活かせば、緑デッキは他の色よりも**「圧倒的な後半の強さ」**を持つデッキとして組めるはず!

ルールをもとにマナカーブについて考えてもらった

CNPトレカの勝敗の決め方ですが、以下のようになります。 ・場には自分と対戦相手合わせて3つの「直接攻撃エリア」がある。 ・場に出たターンに「直接攻撃エリア」に相手モンスターカードがなければ、その「直接攻撃エリア」にとどまれる。 ・「直接攻撃エリア」に留まって次のターンまでそのモンスターが残っていれば、直接攻撃可能 ・1つの直接攻撃エリアで2回相手を攻撃すれば、1ポイント ・2ポイント先取でゲームに勝利 ・「直接攻撃エリア」に相手モンスターカードある場合、自分のモンスターと戦闘を行い、自分が勝てばそのエリアにとどまれる。 この場合、ゲームの展開速度はどうなりますか。

ChatGPT said:

この勝敗ルールを考慮すると、ゲームの展開速度は比較的速く、アグロ(速攻)や盤面制圧が重要なゲームになりやすいと考えられます。

ゲームの展開速度に影響する要素

直接攻撃の仕組み

直接攻撃エリアが3つしかないため、毎ターン確保できるエリアが限られる。

モンスターが直接攻撃するためには、1ターン待つ必要がある(召喚→次ターン攻撃)。

1つのエリアで2回攻撃すれば1ポイント、つまり最大4回の直接攻撃でゲームが終わる(最短4ターンで決着)。

盤面をコントロールできれば一気に勝負が決まる。

盤面の重要性

「直接攻撃エリア」にモンスターがいると戦闘が発生し、勝者がその場に残るため、ステータスの高さが重要。

相手のモンスターを倒せる強力なカードやバフカードが価値を持つ。

逆に、相手に先にエリアを取られると攻撃権を失うため、除去手段がなければ劣勢に。

戦闘の影響

直接攻撃エリアを奪うには戦闘で勝つ必要があるため、マナカーブは序盤から中盤にかけてパワーの高いカードが求められる。

ただし、マナ加速を活かせば後半に一気に大型モンスターで制圧することも可能。

ゲームの展開速度(ターン数予測)

最速勝利:4ターン(1エリアで2回攻撃×2回)

例: 1ターン目に1エリア確保 → 3ターン目攻撃 → 5ターン目攻撃(1ポイント)

2ターン目に2エリア目確保 → 4ターン目攻撃 → 6ターン目攻撃(2ポイント)

通常の試合:6~8ターン

途中でエリアの奪い合いが発生すると、展開が遅くなる。

防御的なデッキは相手の攻撃を阻止しつつ、反撃の準備をするため試合が長引く。

長期戦(10ターン以上)

盤面が拮抗し、なかなか攻撃できない場合。

コントロールデッキが相手の攻撃を徹底的に妨害する展開。

デッキスタイルごとの戦略

① アグロ(速攻型)

狙い: 低コストの素早い展開でエリアを確保し、直接攻撃を成功させる。

マナカーブ: 1~3コストを多めに(20枚以上)。

カード構成: 直接攻撃エリアをすぐに確保するための素早いモンスター、戦闘補助カード。

② ミッドレンジ(バランス型)

狙い: 序盤は安定して戦闘を制し、中盤で一気に盤面を支配。

マナカーブ: 2~5コストを中心に(25枚程度)。

カード構成: 盤面を取りやすいスタッツの高いモンスターやバフカード。

③ コントロール(防御・妨害型)

狙い: 相手の攻撃を遅らせ、後半に大型カードで制圧。

マナカーブ: 3~6コスト帯を厚く(20枚以上)。

カード構成: 戦闘補助や相手のモンスターを倒すカードを多めに。

④ レイキ加速(緑デッキ)

狙い: 早めに高コストカードをプレイし、一気にエリアを奪う。

マナカーブ: 1~2コストは加速カード、4~7コストのカードを多めに。

カード構成: マナ加速、除去、強力な後半カード。

結論

✅ ゲーム展開は基本的に速い(6~8ターン程度)

✅ 最短4ターンで決着する可能性もあり、アグロが強力

✅ エリア確保が重要なため、盤面を維持するカードが価値を持つ

✅ 緑(マナ加速)が強い場合、6~7コストの大型カードが暴れやすい

このルールなら、序盤を制するデッキが圧倒的に有利なので、低コストでエリアを確保しやすいカードや、相手のモンスターを倒せるカードが重要になりそうですね。