全員がプログラマーを務めた卒業制作備忘録(SUNABACO AI人材育成講座)

みなさま こんにちは。裏高尾 左近次です。

普段は製造業で新製品の設計開発業務(と雑務)をしている一般サラリーマンです。

今回は、一般サラリーマンから見たSUNABACOさんの卒業制作の備忘録です。

卒業制作が気になっている方、これから講座を受ける方の参考になれば幸いです。

私の受講講座履歴

SUNABACOさんの卒業制作込みの講座を受けるのは3回目です。

・1回目DX人材育成講座(DX9th 2024年1月〜)

・2回目プログラミング講座(すなばこ2024春 2024年3月〜)

・3回目AI人材育成講座(AI1st 2024年8月〜)

きっかけはアントレプレナー講座の卒業制作発表会をYoutubeで見たことでした。

「二週間でこんな事ができるの??」と素直に驚いたことを今でも覚えてます。

その後DX講座を受講し、卒業制作に取り組みました。

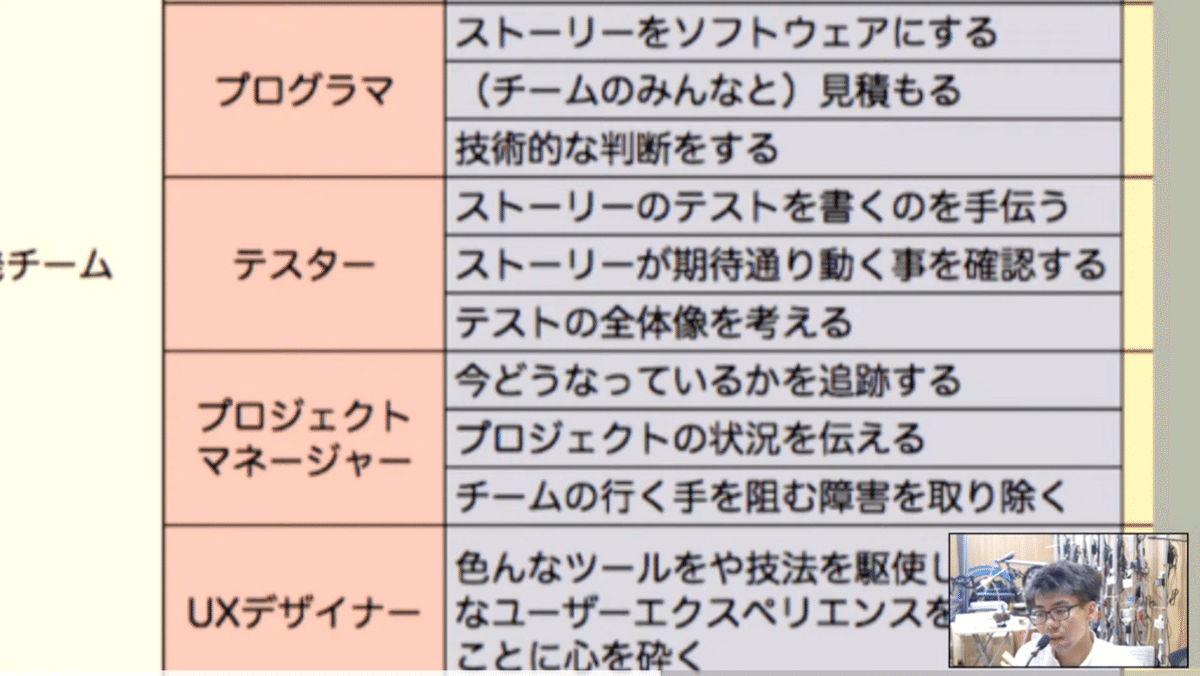

SUNABACOの卒業制作では、各々役割を決め、役割ごとにやることの責任と判断する権限が付与します。

例えば以下のような役割です。

DX講座の卒業制作では、顧客を務めました。

しかし、アプリの実装に関しては他チームメンバーに任せっきりで、何も力になれませんでした。

悔しい思いから、勢いでプログラミング講座を受講します。

悔しかった思いを胸に、プログラミング講座の卒業制作では、プログラマーとしてアプリ作成を担当しました。

プログラミングが最も身に付くのは卒業制作と実感します。

最後にブーストして取り組むことで、自分でも多少使えるようになった気になります(私はそうでした)。

プログラミング講座を受ける目的は、人それぞれです。

私は、少しで良いのでプログラミングができてアプリなどが触れることが目的でした。

しかし、プログラミング講座の卒業制作にて、別の悔しい感情が生まれます。

メンバーと一緒にプログラミングを進める時間が多くとれなかったのです。

私はGW休暇と卒業制作期間が重なり、まとまった時間を捻出する事ができました。

しかし、チームメンバーは中々まとまった時間を取る事ができません。

そのため、主に私が機能実装を進め、ミーティングでフィードバックをもらい、卒業制作を進めることとなりました。

卒業制作終了後はチームメンバーがアプリを触って改良できるよう、卒業制作の延長戦を提案しました。

しかし、講座終了後もメンバー同士で中々まとまった時間を取ることができず、アプリの改良は進まずに終わってしまいました。

やり残した思いを抱え、AI人材育成講座の卒業制作に取り組みます。

AI人材育成講座の卒業制作スタート

初ミーティングの設定

チームごとにSlackのチャンネルに分けられます。

初めに、Slack内で以下の二つをメンバーにお願いしました。

・簡単なスケジュールの共有

・テーマ草案

Googleスプレッドシートで、空いている時間を確認して、最初のテーム内ミーティングを設定します。

テーマ候補があると、スムーズに話が進むと思い、テーマ草案も考えてもらいました。

実際のスプレッドシートです。

初ミーティングでの確認・共有事項

初ミーティングで、仮PdMを任してもらいます。

過去のSUNABACO講座を受けていたことからすんなりと決まりました。

初めにメンバーで確認・共有したことは二つです。

・各自卒業制作にあてられる時間

・未知のMicrosoft Azureを使った卒業制作であること

まず初めにメンバーが動ける時間を確認しました。

Slackにて共有したスケジュールから、メンバーが(時間的に)どれだけ動けるか確認します。

皆さま務め人であり、仕事後と土日祝日しか時間が取れないことを共有できました。笑

二つ目は、「全く使いこなせる気がしないAzureで卒業制作をします!!」との確認です。ここはメンバーも同様の認識でした。

未知のAzureなので、すぐに上手くいくことは無いよねとメンバーで共通認識を持ち、上手く行かないところはみんなでフォローしながら進める方針としました。

(講座で習っているのに未知と言ってすみません。。。)

初めに確認・共有したことを端的にまとめると、

「限られた時間の中で、未知なAzureを使い、つまづいた所はみんなでフォローしよう」

となります。

(ミーティングの中で、同じようなことを言ったつもりですが、しっかり語源化したのは初めてです。申し訳ございません)

時間が限られている卒業制作では、とにかく手を止めない、メンバー誰かが手を動かしていることを意識して進めました。

テーマ決め

各自テーマ案を持ち寄って、最初のミーティングでテーマを決めます。

チームメンバーのプラ金さんから元々やりたいことがあるとテーマ草案を準備してくださりました。

プラ金さんを顧客とし、褥瘡回診アプリをテーマとして取り組みます。

卒業制作のレギュレーションでスイムレーン図の作成が挙げられます。

スイムレーン図は、プラ金さんに作成してもらい、他のメンバーは褥瘡について調べたり、プラ金さん手持ち資料で褥瘡についてお勉強します。

スイムレーン図が完成したところで、再度ミーティングです。

図を用いながら、褥瘡回診について説明をいただきます。

スイムレーン図があると、仕事の流れがわかりつつ、データがどこで発生しているかわかりやすいです。

病院で働いたことのない一般人でも、イメージが湧きます。

イメージが湧いたところで、アプリの大まかな全体像を決めメンバー間の共通認識とします。

プラ金さんにまとめて頂きました。

・各関係者が、それぞれ入力アプリで患者さんの容態や処置を入力できる

・褥瘡回診にて、患者さんごとに過去のデータを参照する事ができる

・データを溜め、どの要素が治癒結果に影響を及ぼしたかを評価・抽出し臨床へフィードバックできる

まとめていただいた共通認識を元にアプリの構想をはじめます。

まずは入力したいデータを箇条書きにます。

箇条書きのテキストデータを元にChat GPTさんにSQL文を作成してもらいます。

(SQL文はデータベースを作成するための言語です)

作成したデータベースの元となるSQL文をMicrosoft Power apps に渡すと、よしなにアプリを作成してくれます。

ここで入力用アプリのテスト版ができました。

入力用アプリができると、顧客であるプラ金さんからさらにフィードバックをもらいます。

入力したい項目を整理して、データベースを作り直してアプリの再作成です。

入力アプリを作成しながら、データファクトリー・パイプラインについても手分けして構築していきます。

この辺までは順調だったような・・・笑

順調に進んでいたように思えたアプリ実装でしたが、雲行きが怪しくなってきました。

みんなで手分けして進めても思うように実装できなくなったのです。

ここでアプリ作成の初心に帰ります。

改めてアプリの具体的な機能を細かく分解します。

優先順位を付け、制作発表までのスケジュールに落とし込みます。

時間的に動けそうなメンバーをタスクに割り当てていく、そんなイメージです。

(本来はこれを先にやらねばいけません 笑)

初めて取り組む内容については、この通りに進むことは、滅多にありません。

しかし、道しるべとしてスケジュールはあるべきです。

特にチームで進める場合は必須です。

(会社で良く使います)

タスク・担当・スケジュールが決まりました。

後は卒業制作発表まで手を動かすのみです。

進みが悪くなったらSlackで共有し、「あーではない、こーでもない」とアプリ制作に取り組みます。

途中からガントチャートのスケジュールと主担当は無視して、進んでないタスクに人を割り当てるようになります。

進まないタスクはみんなでフォローして、メンバー全員夜なべして卒制に取り組みます。

顧客のプラ金さんもお構いなしでアプリ作成に取り組みます。

(発表資料もアプリもありがとうございます)

そんなこんなで予選の発表迎えます。

正直、チームメンバーみんな予選は通らないだろうと思っていました。

皆様の予選が終わったらお店が混まないうちにご飯を食べに行ったのは内緒です。

早々にご飯を食べ終えて、本戦会場に向かいます。

会場につくと、本戦へ進んだチームが発表されます。

なんと我々も本戦出場が決まっていました。

ありがとうございます。

ここで問題が発生します。

予選で使った発表資料は、プライバシーなどの観点でYoutube配信できる内容ではありませんでした。

ということで、本戦会場でアプリと発表内容の改修をはじめます。

本戦が始まるまで1時間ほど、アプリの手直しをメンバー全員で行います。

ここで、メンバー全員がアプリ開発に携わっていた恩恵を存分に受けることになりました。

時間がない中、多少慌てながらも確実にアプリの改修を行いYoutube配信に耐えれるようになりました。

また、予選ではアプリをパソコン上で動かして説明していたのですが、切り替えがスムーズにできず発表のロスになってました。

そこで、アプリの動作を画面収録に切り替え、動画を直接パワポに埋め込むことに変更しました。

実際の発表はこちらです。

チームメンバー全員の頑張りがあり、本戦出場につながる事ができました。

メンバーの皆さま、SUNABACOの皆さま、本当にありがとうございました。

卒業制作で上手く機能したこと

全員でアプリを作ることで、メンバー全員のMicrosoft Azure関係への耐性が上がりました。

自分たちの職場に持ち帰って活かせるようになっているはずです。

プログラミング講座やAI講座は、卒業制作スタート時の個々のスキルに差があまりないように思います。

スタート地点が似通っているので、みんなで取り組む卒業制作が機能しやすいと感じました。

※DX講座はチームメンバーにプログラムができる方が一人いて、頼りがちになってしまいます(個人の感想です)

私の所管

初めてのDX人材育成講座の卒業制作での無力感。

そこからプログラミングを学び、小規模アプリならそれっぽい物が作れるようになった気でいました。

実際は、ちょっとできるようになったかと思っていただけで、違う新たな壁が立ち塞がります。

立ち塞がるというか、新しい壁に気づけるようになると言った方が正しいのでしょうか?

これからも少しずつで良いので前に進みます。

ご一緒にこちらもどうぞ

顧客目線のプラ金さんの記事はこちらです。

SUNABACO公式さんにてまとめてくださった記事です。

おまけ

四人揃ったのは当日の朝でした。

夜には一体感が半端ない。笑

卒業制作中にメンバーみんなで夜なべした結果です。

大人の絆!まだまだこれから続く!#SUNABACO #AI1st https://t.co/f82fQhk6Yk pic.twitter.com/kGFUiVVVfa

— よぴぴ | SUNABACO高松スタッフ (@yopipithetori) October 19, 2024

以上、おまけまでありがとうございました。

スキやシェアなどしてくださると大変喜びます。