"Re Bon Voyage"におけるLapisの照明演出について

はじめに

こんにちは。れすです。

Re Bon Voyageツアー、改めてお疲れ様でした。たくさんの愛に溢れた素敵なツアーで、ぼくも開催地ごとにブログを書かせていただきました。ただ開催地・公演ごとのブログはどうしても記録的になってしまうので、特定の演出や深掘った考えというものが表現しづらいのです。今回はツアー中の照明演出で一番心打たれたLapisに焦点を当てて筆を執ろうと思います。

ただし、アニレコは視聴しているもののマギレコを未プレイなのでマギレコを絡めた話はしません。あくまで本記事の対象範囲は、Lapisの歌詞およびLAWSON presents TrySail Live Tour 2021 "Re Bon Voyage"(以下、RBV)での照明演出になります。ただ、マギレコ観点の考察ブログはぼくが読みたいので、有識者の方ぜひ書いてくださいお願いします。

考察の指針

RBVにおけるLapisはTrySailのお三方が床に座って始まるという演出で、初見の神戸公演ではとても驚かされました。さらに麻倉ももさんが雨宮天さんの手を払いのける振り付け、そもそもの歌詞や楽曲から感じる不気味さや違和感。何を選んでも不正解になってしまう、そんな底知れぬ怖さを感じていたのはぼくだけではないはずです。この記事では、この雰囲気から外れた新説を論じることはしません。ぼくたちが感じた違和感や不安がどういう歌詞、どういう照明から演出されているのかに着目し、何が表現されていたのかを見つけていきたいと思います。

さて、これらの違和感の正体を辿る方針ですが、今回は「逆説的表現」を軸に考えていきたいと思います。抽象的で分かりづらいと思うので具体例を挙げます。最後に登場する「枯れるように溺れよう」という歌詞は枯れるということは水がないはずなのに「溺れる」という表現になっています。字面としての意味だけでは矛盾する言葉の組み合わせですが、その矛盾がLapisの世界観を表現することに与していますよね。こういった表現をこの記事では「逆説的表現」と呼びます(もっと言い回しがないかと色々考えたのですが、ぼくの語彙力の限界で「逆説的表現」と言っています...語彙力ください)。

そして「逆さの太陽」の歌詞です。

浮かぶ先は上のはずなのに「底」という言葉を選び、「逆さまの太陽」で回収する歌詞天才すぎるでしょ

— れす(群) (@res_pyb) August 7, 2021

「逆さの太陽」はまさにこの記事でで照明と交えて一番語りたいと思ったことの一つです。浮かぶ先は上のはずなのに、底へ底へと沈んだ末、そこには太陽がある。そんな「底に沈む」ことと「上に登る」ことを混濁させたLapisの照明演出に心惹かれずにはいられませんでした。

ちなみに照明に着目せずに「逆説的表現」のコンパスを持って歌詞を読み進めるだけでも、すごく洗練された歌詞であることに気付けます。ただこの記事でそれをやると、歌詞の全文解説になってしまうのと、照明演出についてという本筋と逸れるので割愛します。ですので、ぜひご自身で歌詞を深く読んでみてください。そのほうが絶対楽しいです。

RBVにおけるLapis照明

歌詞にふんだんに逆説的表現が使われていることは既に述べた通りなので、ここからは照明演出に着目していきたいと思います。Lapisの照明演出を表にまとめたので、まずは下の表をみてください。メモのオタクが頑張って作りました。

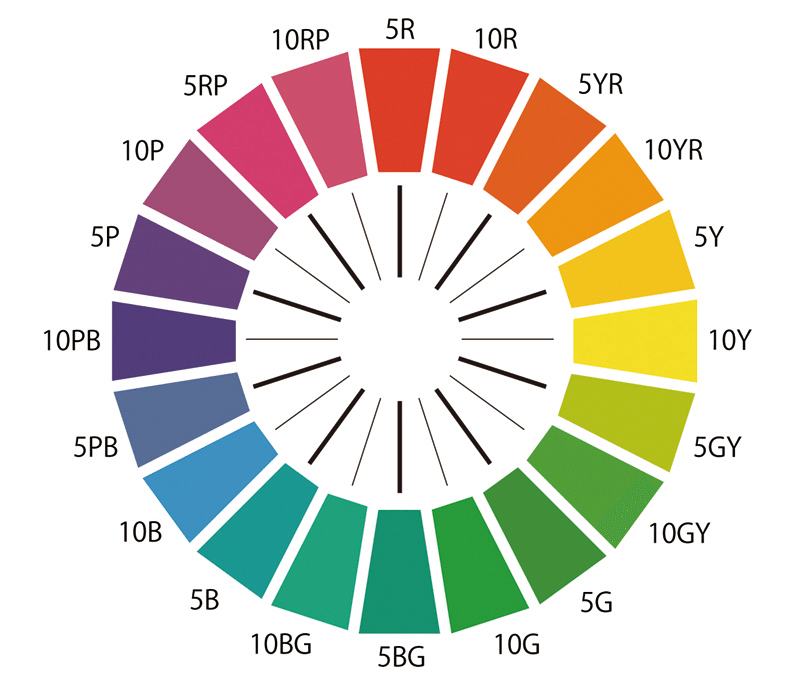

照明を読み解くために、照明オタクのお道具箱から補色にご登場いただきます。補色を見つけるために、色相環を引用します。

© 2021 Musashino Art University Correspondence Course.

色相環はじめましての方もいると思うので、ざっくり見方を説明します。まず色が円上に広がっていることがわかると思います。ある色に対して、円を挟んで反対に位置する色がいわゆる「補色」というやつで、例えば紫の補色は黄色です。夏川さんの楽曲で言えば、「キミ」と「ボク」が対比されるグレープフルーツムーンなんかで黄色と紫という補色関係が効果的に使われています。Pre-2ndの映像化ありがとうございます🙏

はい。Lapisに話を戻します。Lapisの照明で一番印象に残るものといえば水面の照明ではないでしょうか。リスアニ! Vol.45のインタビューで作詞・作曲を担当された渡辺翔さんが希望に向かって走る様子が実は悪い方向に進んでいて、石(Lapisはラテン語で「石」)が沼に沈んでいくイメージで制作したという趣旨でお話されています。

照明もこの意図を汲んでか深く深く沈んでいくような演出です。これが表中で「水面」と書いた照明です。そしてこの水面の照明の多く(特に一般に曲中で最も重要なパートであるサビで)は青と緑が入り混じったような色をしています。

青緑の補色は、赤みがかったオレンジです。緑だけでも、青だけでもなく、緑と青の水面にしたのは強く太陽を意識させるために思えました。もっと言えば、強く燃え上がるような強烈な赤ではなく、恒常的にそこに存在する赤です。逆に青緑ではなく、緑だけを使っている照明もあります。それは曲が最も盛り上がる大サビで、青→緑→赤という光芒が上へ上へと登っていく照明です。色の変化と上に登っていく様からは、太陽に届き、届いてしまったがゆえに赤く燃え上がっている、そんなふうに感じました。

白い照明について

さて、太陽照明だけで解釈できないのが白い照明と、紫の照明です。白い照明については、以前ツイートした通りなのですが、点灯と消灯どちらでも消えてしまう表現になっています。逆説的表現でありながら、そのどちらを選んでも消えてしまうというあまりに救いのない照明演出です。

Lapisの照明

— れす(群) (@res_pyb) November 21, 2021

・「目の前さえわからない」で、強い逆光の照明を“点ける”

→お三方が目の前から消える

・アウトロで、光度の強い照明を“消す”

→お三方が目の前から消える

光を点けても消えるし、光を消しても消えるっていうのを一曲の中で表現してるの天才すぎる照明でめちゃくちゃ好き

さらに2サビ直前で使われる白いスポットライトの照明は、演者から焦点がずらされています。日本演出者協会・教育出版部のYouTubeチャンネルで講師の吉本有輝子さんがお話されていますが、自然光の一切入らない舞台においては、光を当てたものしか見えません。逆にいえば舞台照明さんのお仕事は何を見せ、何を見せないのかを選ぶということです。通常であればスポットライトは舞台上で注目してほしい演者に当てるものなはずです。それにも関わらずLapisでは僅かにずらされ、演者に焦点が合わないのです。この逆説的表現はあまりにLapisの世界観でありすぎて背筋が凍るものがありました。

紫の照明と太陽

紫の補色は黄色です。紫の水面の照明は主にBメロで使われていて、補色の黄色を考えると月を暗示させます。そう考えると月と太陽という対比が作られていて、Lapisは「逆さの太陽」の曲なのだと強く思わされました。

ところで1Bと2Bの照明を対比してみると、1Bにあった青緑の差し込む光の照明が2Bでは消えていることがわかります。1Bにあったはずの太陽が、2Bでは消えていること。これにはすごく大きな意味があると思っていて、2Bの迎えに行く「君」が重なれば重なるほど「薄くなって」消えていくことを表しているのではないでしょうか。そう。逆さの太陽 = 君なのです。前述した大サビでの青→緑→赤の燃え上がるような照明は、きっと太陽に、君に届いたから燃え上がったのだと思います。ただ、この君は「なくした君」なのでしょうか。それとも「変わらない優しい声のままの君」なのでしょうか。蓋をした君の声はーー

最後に

RBVツアーは心底楽しいと思えるツアーでほとんどの曲では振りコピに夢中になっていました。そんな中でもこれだけ深く照明について考えさせてくれたこと、とても嬉しく思っています。そして年が明ければすぐにLapisのCDシングルが発売します。つまりMusic Videoが見れます!ライブとどんな違った表現がされているのか今から楽しみです!