温暖化の終焉と寒冷化の兆し

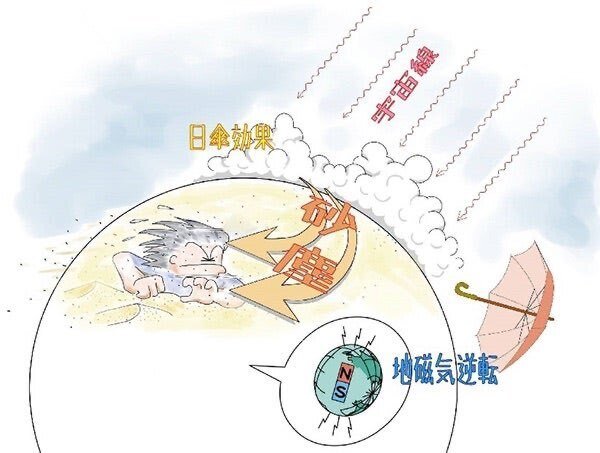

地球では過去にN磁極とS磁極が反転する地磁気逆転が何度もあり、最後の逆転は78万年前に起こっています。その際には宇宙から飛来する高エネルギー粒子 (銀河宇宙線) が50%以上も増加し雲の生成が誘起され下層雲が増加しました(スペンスマルク効果)。そしてその雲の「日傘効果」により、冷えやすくなった大陸のシベリア高気圧が強化され冬の季節風が強まりました。

地磁気逆転中の5000年間は、強化された冬の季節風により中国黄土高原から運ばれる砂塵の粒が大きくなり、堆積速度は3倍に増加していました。そして、この時期の大阪湾の堆積物分析によると、当時は気候が寒冷化し気温の年較差が増大していたことが分かっています。銀河宇宙線の増加による雲の生成と日傘効果が、地球規模での寒冷化を引き起こしていたということです。

銀河宇宙線の増加は、地球をとりまく地磁気にも影響を及ぼします。人間には地磁気の乱れを体感として気づくことはできませんが、地磁気を感知できる能力を持つ野生動物たちは敏感に反応します。越冬のため渡り鳥が磁場を使って大陸間を移動していることは良く知られていますが、伝書バトも脳にあるマグネタイト磁針という磁気コンパスのお陰で天気の悪い日や夜でも迷わず帰巣できます。

また、鯨やイルカ、鰯などの回遊魚たちも地球の磁場を利用して目標物の乏しい広大な大海原を迷わず移動しています。デューク大学の感覚生態学者ジェス・グランジャー(Jesse Granger)博士は『磁気嵐が地球に及ぼす影響の一つに、動物の磁場感知能力を停止させることがある』と語っています。そのため太陽フレアの磁気嵐によって宇宙線の量が増えると、鯨の体内コンパスが停止して正確な航行ができなくなります。よく「シャチに追われてパニックになる」「集団自殺」などと言われるイルカや鯨が岸に打ち上げられる現象は、実は地球の磁気異常が原因なのです。

一般的には太陽の黒点が増える太陽活動期には太陽フレア(爆発)で飛散する宇宙線が地球に飛来する頻度が増しますが、逆に黒点が減少する太陽活動衰退期には、太陽系全体を覆う太陽からの磁力線の力そのものが弱まるため、地球は太陽風による磁気嵐や銀河宇宙線の影響から無防備となります。つまり、太陽活動停滞期には地球に降りそそぐ銀河宇宙線の量が増加し、さまざまな地球環境への影響が起きやすくなるということです。

14世紀以降の500年間は、ウォルフ極小(1282-1342)、シュンペラー極小(1416-1534)、マウンダー極小(1645-1715)、ダルトン極小(1798-1823)という太陽活動停滞期が連続して起こり地球は寒冷化しました。特に15世紀以降の400年間は「ミニ氷河期(Little Ice Age)」と呼ばれます。17-18世紀のマウンダー極小期の頃には富士山の宝永大噴火(1707年)や、北海道東部の太平洋沿岸隆起に伴う巨大地震(1611-1637年)が頻発しました。17-18世紀のダルトン極小期に起こったインドネシアのタンボラ山大噴火(1815年)は、記録に残るなかで最大規模の噴火になりました。

1991年のフィリピン・ルソン島ピナトゥボ火山の噴火では、噴煙が成層圏まで達して日光を遮断したため、93年ごろまで日本は冷夏に襲われました。古米を市場に供給しても生産が追いつかず、政府はタイ米を緊急輸入したほどでした。2022年1月に南太平洋・トンガ沖で発生した海底火山の大規模噴火でも、噴煙は成層圏に及ぶ高さ20キロ半径240キロの範囲に広がり、太陽光を遮断する粉塵による寒冷化が懸念されています。太陽活動の停滞期と大規模な火山活動には何らかの因果関係がありそうです。

地球の自転は単なる慣性ではなく、遅くなったり速くなったりを繰り返しています。早くなるためには駆動力が必要です。火山噴火で噴出するマグマから火山雷という放電現象が起きることからも分かりますが、マグマには電流が流れています。プラズマ宇宙論(Plasma Cosmology)から派生した「電気的地球科学」という理論によれば、電流の流れを作るマグマが走る環太平洋火山帯という巨大なコイルと、地球の磁場を作る磁力線が干渉するとモーターのような発電力が生まれます。地球はこのエネルギーを駆動力として自転を維持させているようです。

この理論によれば、太陽フレアにより地球に大量の陽子が降りそそぐと電離層のプラスが強くなり、それに呼応して岩盤内部のマグマの電子放電が起こります。その圧電効果により地殻が変形すると、P波が消失したような瞬発的な巨大な断層型地震が発生します。地震の原因はプレートテクトニクスだけではないのです。統計では自転速度が早くなる時期とマグニチュード7以上の地震が発生する周期は一致しています。 2011年3月の東日本大震災もそうでしたし、2017年9月のメキシコでのM8の大地震の2日前にも太陽フレアが発生していました。

電離層から降ってくる陽子が誘引するマグマの電子放出は、地殻や大気を誘電体としてオゾンや水素イオンと結合、突発的な豪雨や線状降水帯を生み、上昇気流を発生させて台風や竜巻をもたらします。九州でよく発生する線状降水帯は、熊本地震を生んだ活断層線と重なっています。大地震に伴う発光現象や地震雲、迷走台風の進路なども地球が持つ電磁気力で説明できるかもしれません。太陽活動の停滞に伴い地球を覆う太陽からの磁力線バリアが衰退し太陽風の影響を受けやすくなっている地球は、雲の発生に留まらず豪雨や台風、地震や火山活動という自然現象に襲われる頻度も高まるのです。

2022年11月には、鹿児島県で千羽を超えるツルが季節外れの北帰行をする異常な渡りが観察されました。今年に入ってからは、日本沿岸部への鯨の座礁や河川に迷い込むクジラが発見されたり、鰯の大量漂着もニュースになりました。体内磁気コンパスを持つとされるこれらの野生生物の異常行動は、太陽活動の停滞がもたらす宇宙線の増加による磁気異常が原因で、北へ向かったり低海温水域に迷いこみ座礁したと思われます。また、今年の春先に例年になく大量の黄砂が飛来したのも、宇宙線に刺激されたスペンスマルク効果による日傘効果でシベリア高気圧が発達し季節風が強まったためかもしれません。

太陽活動の停滞を物語るように、冬には日本各地で豪雪が観測されました。桜の開花が早まったのも、冬の寒さが際立ち促成栽培よろしく花芽の休眠打破が早まり、寒期特有の気温の年較差と春先の寒暖差が相まったせいではないでしょうか。また、別府温泉で自噴が止まるなど各地の温泉街で湯量の減少や温度低下といった異変が報告されています。これもまた寒期特有の地殻変動が原因かもしれません。また、例年なら雪が溶け始める5月に富士山が再冠雪したり、日本周辺で頻繁する地震もすべて太陽活動の停滞に伴う寒冷化による地殻変動や火山活動の活性化のように思えます。

地球温暖化は人間活動による二酸化炭素排出が原因と言われてきましたが、中央大学の深井有教授の研究によれば、二酸化炭素濃度の上昇は気温の変化より600年〜1000年〝遅れて起こる〟ことが分かっています。今から約800年前12〜13世紀の地球は「中世極大期」と呼ばれる活発な太陽活動期により現在より遥かに温暖化していました。つまり現在の温室効果ガスの増加は、この中世の温暖化から〝遅れて起こっている〟のであって、現在の一部の文明国によるCO2排出だけが原因とは言い切れないのです。太古の歴史を科学的に検証した上に客観的事象を積み上げてみると、地球温暖化の脅威を殊更煽る活動家たちの裏に見え隠れする利権構造が垣間見えてきそうです。

南極大陸の氷床コアの分析では、1910-20年は温暖期、1920-40年は寒冷期、1950年代は温暖期、1960-70年は寒冷期、1980年代から温暖期…と、過去100年の地球は20-40年周期で暖期と寒期を繰り返しています。さらに米国における暖期と寒期も同様な曲線を描き、80年代以降の暖期はピークを越えているようです。1980年から既に40年を経過した現在、地球はいつ次の寒冷期に向かってもおかしくないと言えます。

太陽活動の目安となる太陽黒点数にはおよそ11年周期で増減を繰り返すサイクルがあります。米航空宇宙局NASAは、2020年から始まった現在のソーラーサイクル第25期(SC25)の太陽活動は「過去数百年で最も弱かったSC24と同程度か下回る」と予測しています。2020年以降2026年までは弱いながらも黒点の数は増えますが、その後は減少するため活動は停滞に向かいます。2026年以降の5年間は厳冬や冷夏など、より過酷な気候変動に晒される可能性があります。今後は中世極大期のあとのマウンダー極小期のような厳しい寒期に備える必要があるかもしれません。

カリフォルニアのサイエンスライター ジョン・H・ダグラスの記事や、チェコの気象学者V・ブッカの研究によれば、太陽活動衰退による寒冷期には、偏西風の蛇行による異常気象が起きることが分かっています。太陽活動が低下して寒冷化する過程で、冷めにくい性質を持つ海水に十分な熱が蓄えられている一方で、冷めやすい大陸では熱が急激に放出されるため、大気の温度分布が大きく乱れることで偏西風の蛇行が起きるのです。日本の気象学者斉藤博英氏も、黒点極小期の地球の気候は寒暖差が大きく不安定になることを発見しました。太陽活動の衰退に伴う地球寒冷化とは、決して一本調子の寒さばかりではなく、冬の寒波と夏の猛暑という両極端な気温の年較差が起きる異常気象現象なのです。

事実、2020年6月ロシア・シベリア北部「世界の寒極」と呼ばれ最低気温氷点下67.8℃の記録を持つベルホヤンスクという町の気温が、北極圏における史上最高気温38℃を記録した原因も偏西風の蛇行でした。シベリア上空で偏西風が大きく北に蛇行し南からの暖気が断続的に流れ込みシベリアは「10万年に一度」の猛暑に襲われました。局地的な猛暑を短絡的に地球温暖化に結びつけると、地球規模での気候変動の真の要因を見誤ります。

これまで紹介した自然環境や野生生物の動向は、地球の気候変動の現状が温暖化しているというよりも、むしろ寒冷化に向かっていると思える事例ばかりです。宇宙線による雲の増加など寒冷化を惹起する与件が重なれば、今後の夏はこれまでの夏とは趣が変わってくるかもしれません。寒冷期特有の冬との気温差の大きい猛暑とはいえ、曇天や日没後には気温が下がり、各家庭にエアコンなどなかった時代に夏休みの宿題を涼しい午前中に済ませたり、夕方になると団扇片手に縁台で将棋が指せた頃の昭和の夏のような、過ごしやすさが戻るのではないでしょうか。少なくともこれまでの酷暑のように早朝から深夜まで気温が下がらず、エアコンがフル稼働するような熱帯夜が何日も続く夏にはならないような氣がします…