俺は今を愛してる〜私がNOAHジュニアに対して感じていること〜

はじめに

『ストロングスタイル』(新日本プロレス)

『王道』(全日本プロレス)

『U』(UWF)

『NOAHジュニア』(プロレスリング・ノア)

団体の代名詞的スタイルとして語られる事は多いけれど、私自身、今現在もさっぱり意味を理解できていない語群である。

新参で不勉強な私は、『ストロングスタイル』や『王道』にはアントニオ猪木やジャイアント馬場がイコールで結びつく印象が強いし、『U』にしても、『ハードヒット』や『LIDET UWF』を通じて【単純にゲーム性のある形式で見せる、選手の新たな一面】の方に魅力を感じてしまうタチだ。

(そういうのでガッチガチに縛られると、見てる私としては息苦しさも感じてしまう)

そんな私が、最近気になっているワードがある。

それは、『NOAHジュニア』だ。

プロレスリング・ノアが2022.4.29と4.30に開催する、両国国技館大会2Days。

初日にあたる4.29は『美麗のジュニア』と銘打ち、ジュニアヘビー級選手のみで開催されるという、異例の内容となった。

対戦カードの方も、DRAGON GATEや外国人選手を除き、所属+レギュラー参戦中のフリーランスで構成されるという、今現在の陣容で勝負する格好だ。

開催約1週間前、NOAHの公式You Tubeチャンネルにおいて、獣神サンダーライガー(新日本プロレス)によるコメント動画が投稿された。

「おもちゃをガーっと集めたようなだけ。」

「俺がノアのジュニアだ、世界のジュニアだ、って自信を持てるくらいの野心を持てや。で、実行せいや。」

新日OBからの、『NOAHジュニア』に対する辛辣にも思える言葉の数々は、投稿から間もなくして多くの反響を生み出した。

ただ、その時に私自身違和感を覚えたのも確かだ。

一体、『NOAHジュニア』とは何なのだろうか、と。

『スクラップ&ビルド』の5年間

私がプロレスリング・ノアを本格的に見始めたのは、2017年〜2018年頃のことだ。

昔々、深夜に放送されていたプロレスリング・ノア中継で三沢光晴や小橋建太の名前は既に知っていたけれど、本格的に見出したのは、今現在のノアを引っ張ってきた選手達に心動かされたからである。

そんな私が抱く『NOAHジュニア』は、『スクラップ&ビルド』というワードなくして語れない。

2017年、前年までの約2年にも及ぶ『鈴木軍』との抗争劇が終結した直後のNOAHは、抗争中の団体内ユニット解体や新日勢の撤退もあり、文字通りまっさらな状態だった事を今でも覚えている。

中でも、NOAHジュニアを取り巻く状況は深刻で、小峠篤司のヘビー級転向に伴うJrヘビー王者&Jrタッグ王者返上もあり、文字通りゼロベースからの船出となった。

(所謂、『NOAH the REBORN』時代)

その時期にNOAHへ参戦し始めたのが、今のNOAHジュニアを担うHAYATA、YO-HEY、タダスケ、Hi69(現:仁王)達である。

(後に全員がNOAH所属に)

『NOAH the REBORN』最初期には、当時のJrタッグ王者・石森太二&Hi69組が対ヘビーを積極的に掲げたり、

Jrヘビー王座戦の前哨戦を、ヘビー級の前哨戦とミックスしていったり、

メインイベント 熊野、潮崎vs大原、中嶋

— レンブラント🍻🤼🎸🍴🍹 (@rembrandt_kbs) February 24, 2017

27分弱にも及んだ文体前最後の前哨戦は、熊野がジュニア王者・大原からピンフォール勝ち!

コレは熊野、大金星!#noah_ghc pic.twitter.com/V7WrUDmb3H

4WAYマッチとは言え、中嶋vsストーム、原田vsHAYATAのマッチアップを堪能できた素晴らしい前哨戦のセミファイナル

— レンブラント🍻🤼🎸🍴🍹 (@rembrandt_kbs) February 16, 2018

制したのはHAYATA!

GHCJr.王者の原田から、十字架固めでピンフォール!

個人的に、前哨戦が本当に素晴らしすぎて、3.11横浜文体に行けないのがガチで辛いです😭😭

最高!#noah_ghc pic.twitter.com/SwVaRaZggb

2019年頃から『RATEL'S』と『STINGER』の抗争が名物カードになったり、

2020年以降は裏切りに裏切りを重ねるユニット抗争&メンバーシャッフルが見られたり、

試行錯誤しながらも更地に種を蒔き、枠を組み上げ、形にしていった5年間という印象が私の中で根強い。

一方で、前述したライガーの指摘も、耳が痛くなるくらい分かる…。

2021年に行われた『Cyber Fight Festival』では、NOAH提供試合のジュニア6人タッグマッチで爪痕を残せなかった記憶が、今も私の脳裏に焼き付いている。

とかく試合数が多い今フェスにおいて、戦前は、割かしハイテンポで進む試合になると思っていましたが、実際は、『STINGER』の面々が大原の足を切れ間なく攻め続けるなど、NOAHの本興行と変わらない内容。

良い意味で、そこは意外でした。

ただ、他団体の提供試合と並んだ時に、観客を巻き込むようなアクションや、目を惹くようなポイントなど、『他団体ファンへの訴求力』の面で割を食った感も。

ここ1~2年は、上述のようなユニット間の選手シャッフルが早いスパンで行われていたせいか、軸となる選手が分かりづらく、「〇〇が離脱した」という事象以上のインパクトに欠ける面も感じたり…。

今現在の軸となっている所で私が思い浮かぶのは、ユニットとして歴史も長く強さを誇る『STINGER』か、原田大輔だろうか。

強烈な個同士がぶつかるヘビーに対し、ジュニアには対外的訴求力の面で「まだまだ行ける余地がある(=足りていない)」と感じる部分が、正直言うとある。

だからといって、過去が全てだなんて私は思わない。

過去を枕詞にしがちな反省について

以下はNOAHジュニア全盛期を知らない私の戯言であり、自戒だ。

例えば、潮崎豪や中嶋勝彦に(かつて付き人であった)小橋建太や佐々木健介の影を重ねる意見は聞かれるけれど、それが絶対とはなっていない。

潮崎は潮崎で、中嶋は中嶋なのだ。

ただ、ジュニアの場合、小川良成という存在と凄さがフォーカスされる中で、最終的には『小川凄い』に帰結してしまうように感じてしまう…。

不謹慎な言い方かもしれないが、三沢光晴がいないヘビーに三沢色は感じなくても、小川良成のいるジュニアは自ずと比べられる、みたいな。

そしてそれは、ファンなどの周囲の意見に拠る所が大きい。

私なりに思うこと…。

ライガーが指摘したように、選手の問題等々に起因する箇所も大きいかもしれないけれど、ファンまでもが今の選手に過去の影を重ねすぎている風潮に対して、どこか違和感を拭えないでいる。

今回のライガーのコメントに対して、「生え抜きが少ないからだ」とか、「丸藤や杉浦が壁にならなかった」なんて意見だとか、そう。

寧ろ、「生え抜きの少ない状況で更地を開拓したのが、所謂"外様"だったのに…」と…。

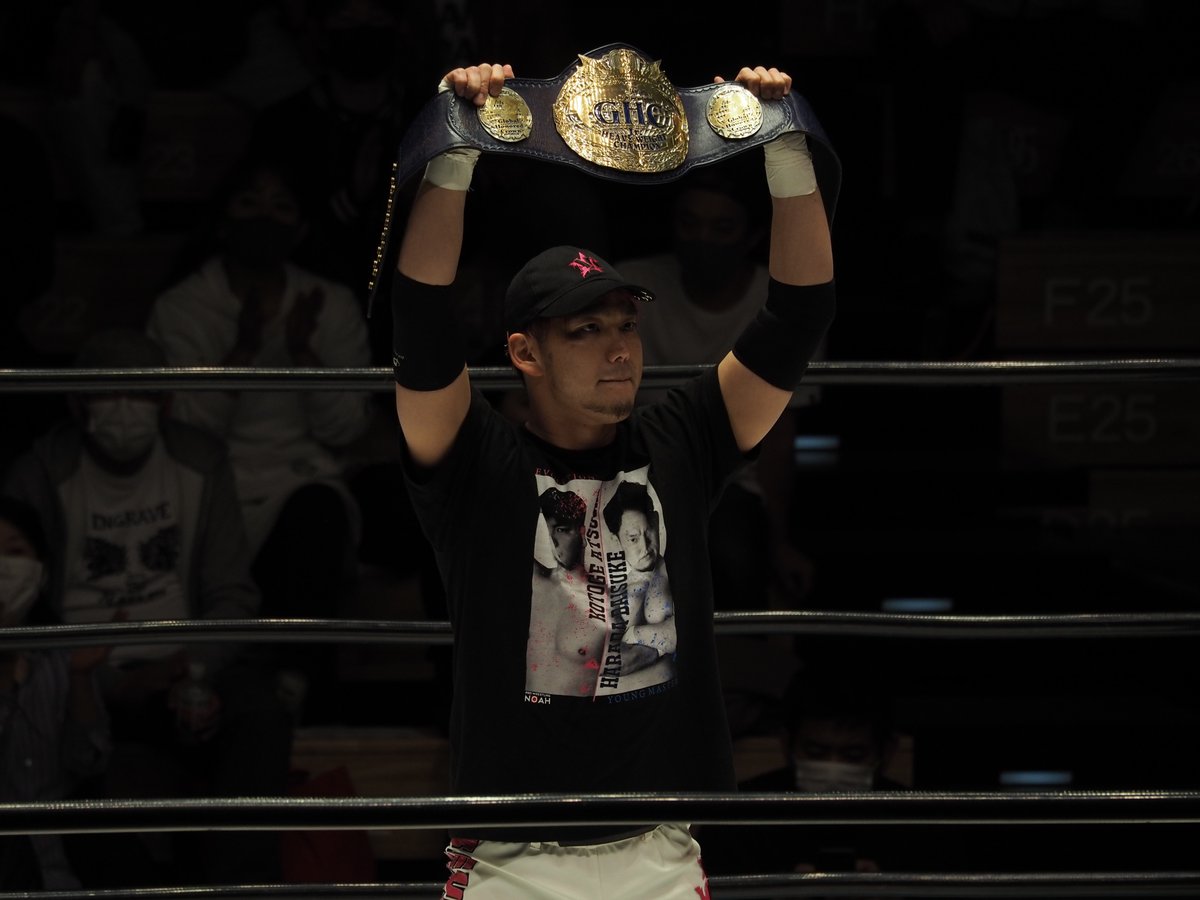

例えば、両国でJrヘビー王座に挑戦するHAYATAは、小川良成と共にSTINGERで行動を共にするようになって以降、腕攻めや脚攻めのレパートリーが一気に増えた。

そこで「小川凄い!」となるのも確かではあるけれど、今のHAYATAはそれが一要素でしかない。

元々得意としていたスピードを活かした攻めに、グラウンドで制圧する攻めが加わった今のHAYATAは、最早"小川"という存在をも超越したモンスターのようにも感じるからだ。

(まさしく美麗のジュニア!)

鈴木鼓太郎「(昔と比べて良い部分は?)色んな血が入ってきてる。色んな考え方もあるし…、それプラス基礎の力をつけていったら、さらに良くなるんじゃないかと思いますけど」

鼓太郎が指摘するような、ルーツの異なる選手が集まっている点も、今のNOAHジュニアの特徴であり強みだ。

闘龍門、大阪、広島、東北などに所縁のある選手たちの存在なくして、今回の両国国技館という舞台には、きっと辿り着けなかった。

2019年当時、NOAH単独で両国国技館は難しいと思っていた状況を考えると、これがどれだけ凄いことか。

「生え抜きが少ない」は、考え方次第では「多種多様なルーツを揃えている」という強みにも転換できる。

色々言われているけれど、私は今のNOAHジュニアが好きです。

まとめ〜「何か分からないけどスゴい」が見たい〜

今のNOAHジュニアを否定する人は、もしかしたら多いのかもしれない。

しかし、NOAHジュニアが2017年以降歩んできた道程の全てが、否定に満ちたものでもないと私は感じている。

2017年の年内最終戦や、2019年のLIDET体制一発目にあたる横浜文化体育館大会でインパクトを残したのは、『原田大輔vs田中稔』によるジュニアヘビーの闘いだった。

2021年、久方ぶりの仙台ビッグマッチでメインの『丸藤正道vs杉浦貴』を喰らったのは、ジュニアタッグ王座戦だった。

2022.4.23に行われたノアフェスや、連日行われているTwitterのスペースなどで、大会に向けた熱も感じているし、何より4.29はABEMAで無料中継されるのだ。

援護射撃の体制は整っている。

4.23 NOAH FESの雑感

— レンブラント🍻🤼🎸🍴🍹 (@rembrandt_kbs) April 23, 2022

・4.29&4.30の両国2Daysに向けたファンイベントは、300人以上が入る大盛況!4大トークショーに加え、撮影券が配布されるなど、会員無料と思えぬ内容に震えました。個人的に、鼓太郎視点で語られるNOAH Jrの現状が興味深かったです。#noah_ghc #美麗のジュニア #轟音のヘビー pic.twitter.com/Xn964ynb3Z

小峠「NOAHに入って9年経って、大変な時期もありましたけれど、みんなで一つになってやれるのは初めて。」

— レンブラント🍻🤼🎸🍴🍹 (@rembrandt_kbs) April 23, 2022

アレハンドロ「ジュニアだけということで不安も聞かれるが、絶対に成功させる気持ち。」

原田「出来ることやれること精一杯やって、最高の1日にしてみせます。」#noah_ghc #美麗のジュニア

あとは、当日に向けて盛り上げるだけではないかと、いちファンの私は思うのです。

この前、フォロワー様と隣同士でノアフェスを見たのですが、そのフォロワー様が仰っていた言葉が今でも忘れられない

— レンブラント🍻🤼🎸🍴🍹 (@rembrandt_kbs) April 25, 2022

「数日前に(私が)"浅草橋"とツイートしていたのを見て、調べたらノアフェスがあることを知り、足を運んでみた」

【結論】楽しいことはじゃんじゃんツイートしましょう#というね

NOAHジュニアが何なのか、私には上手く形容できないけれど、「何か分からないけどスゴい」を見せる事が肝要な気もしてます。

(個人的には、今のスターダムにおけるハイスピード王座戦線なんかがその代表格だと思っています)

だからこそ思う…。

めちゃめちゃ素晴らしい興行になりますように!!!!!