日経新聞を読んで①

常葉大学2年の大村礼那です!

12月末から日経新聞を読み始めました。

興味をもった記事の中から、思ったこと・考えたことをこれから毎日noteに残していこうと思います。(今回は12/21-1/5まとめました。)

できることなら、グラレコもしていきたいと考えています💭

📰読み始めたきっかけ

そもそも、なぜ日経新聞を読み始めたのかというと、論理的思考&論理的な書き方がすごく苦手だからです。「なんか良い!」「なんか嫌!」と直感だけで生きてきました。

が、就活やこれから社会人になっていくことを考えると、直感だけでは無理だと感じました。そこで、大学の先生から助言をいただき、新聞を読むこととなりました。

また、これを機に、三日坊主な性格からも打破したいと思ってます💪

📰新聞を読んで

12/21 年収の壁

所得税の非課税枠「年収の壁103万円」が123万円まで引き上げられた記事です。

アルバイトをしていることから、自分にも関係あるやつだ!ニュースで軽く聞いたぞ!と気になりました。

この記事を読み、社会学で学んだ女性の負の連鎖について思い出しました。

働く単身女性の3人に1人が、年収114万円未満といわれる日本。中でも深刻化しているのは、10代、20代の貧困だ。親の世代の貧困が、子の世代へと引き継がれ、特に若い女性に重くのしかかっている

授業ではNHKのドキュメンタリーを見ましたが、その中で紹介された女子高生も年収103万について触れており、123万円に引き上げられたことで、少しでも貧困は解消されていくのだろうかと感じました。

12/22 中高年 スタートアップへ

40代以上のスタートアップへの転職が目立ってきている記事です。

その背景として、新興企業は中高年の専門知識や技術を持った人を採用したい、中高年たちもこれまでの経験を新しい分野で活かし挑戦したいと考えており、中高年と企業がが噛み合っているそうです。

転職した人が答えた最も重要なスキルの一位に「業務を通じた専門性・知識・技術」が挙げられていました。スタートアップするためには、ではなく専門的な知識や技術が求められる職業であることが前提であるのだろうと感じ、大学生のうちに専門的な知識と技術を身につけた上で社会へ進出する必要があると考えました。

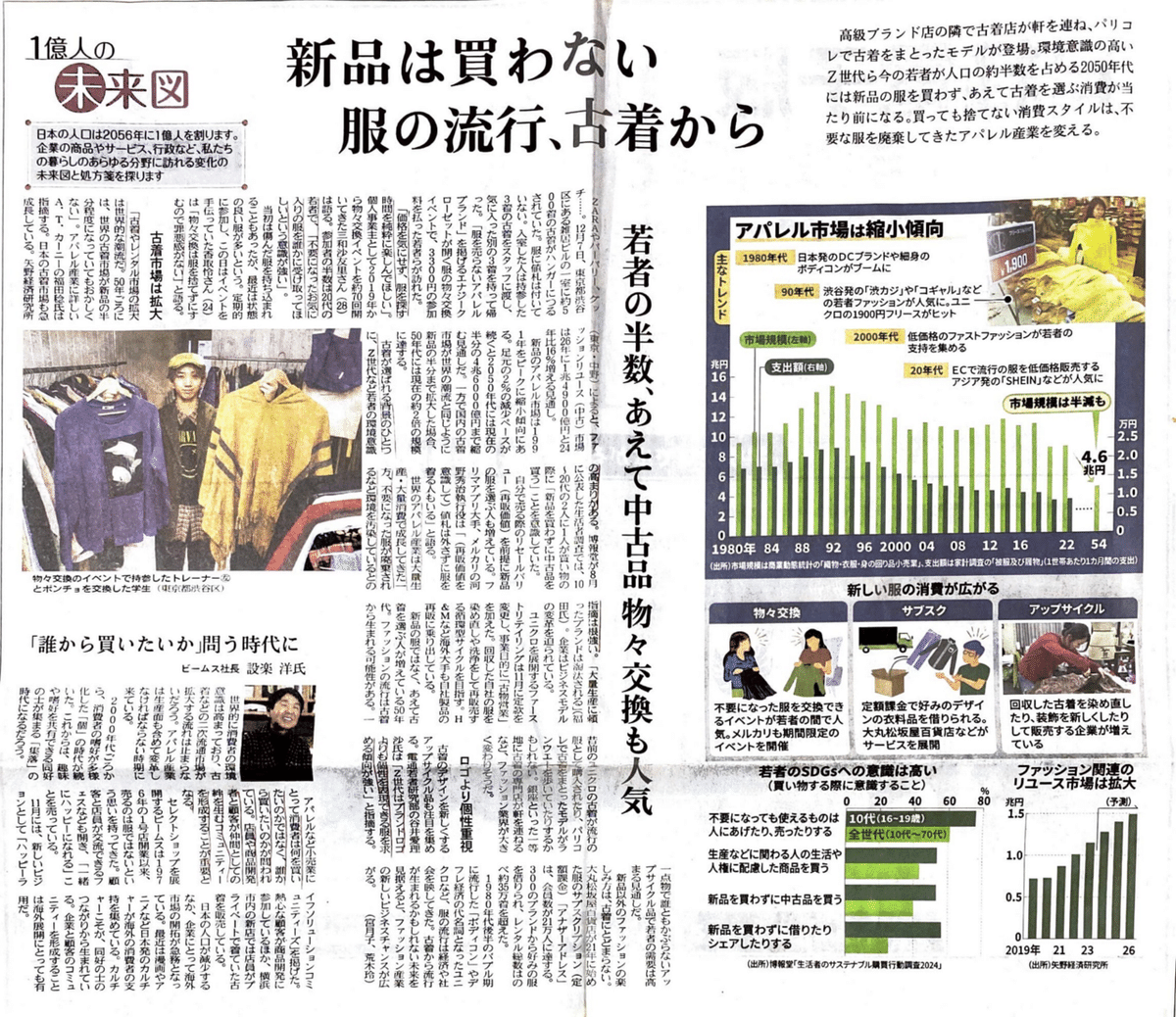

12/23 新品は買わない服の流行、古着から

Z世代が環境への意識と個性を重視して服を買う人が増えていること、消費者が何を買いたいかよりも誰から買いたいかを重視していることから、アパレル業界では新品に比べて古着市場が拡大傾向にあるという記事です。

私も古着を着ることが多く、古着屋を巡ったり、祖父からお下がりをもらったりしています。古着屋に売っている服のほとんどがその日限りの一点物で、なかなか同じ服に出会えることがありません。一着から発展した店員さんとの会話にも楽しさを感じます。

また、祖父の服も「じいじが着ていた」ものに対してどこか安心や嬉しさ、心が温まるものを感じています。

記事の中でBEAMS社長設楽さんが述べているように、服を通してのコミュニティに重きを置いていたのだと改めて実感しました。

12/26 「mixi2」1週間で120万人

SNSの多くはアルゴリズム重視に舵を切っているのに対して、mixiは「楽しくて居心地のいい空間」をコンセプトに友人や知人との交流に価値を置いた新しいサービスを始めたという記事です。

企業名を知っていたことから、自然と目に留まりました。

海外企業が提供するサービスが多い中、特定のコンテンツに集中的に触れることで視野の範囲を狭めてしまう問題に対して向き合っていて素敵だと思いました。

12/28 本と出会う場 維持へ模索

2022年以降から書籍の販売額と書店数が減少し始めており、書店を維持する打開策として「独立系書店」や「シェア型店」といった新しいかたちの書店が始まっているという記事です。

静岡市七間町通りにある「ヒガクレ荘」という書店にも、シェア型の棚があります。

棚ごとに借り主さんの趣味嗜好が詰まっていて、部屋を覗き見している感じがして楽しいです。また、自分の価値観と合う棚を見つけると、そこから派生して新たなジャンルと遭遇するところにもおもしろさを感じます。

この記事を読み、書店だけでなく今あるサービス全てにおいて新しい付加価値が社会として求められているのだと思いました。

1/3 LINEヤフー 企業ID連携

LINEヤフーが各サービスに紐づいたIDを企業が連携できるようにし、顧客データを一括管理するシステムによって、複数のサービスを横断した共通の販促施策を展開しやすくしたという記事です。

今UXデザインの授業で考えているサービスと内容が似ている部分があったので、興味が湧きました。

IDを連携することで、ユーザー側はその都度ログイン手続きをすることなくスムーズに使うことができるようになり、企業側はよりユーザーの興味を引きただせる情報を流し、販促へと繋げることができます。

授業内では、少しふわふわしている所があった仕組みや、企業とユーザーの双方向の利点がしっかりと理解できました。

今提供されているサービスの多くがID連携すると、利便性が高まる一方で、情報が漏洩した場合にリスクも高まると思うと少しまだ不安に思うこともあるように感じます。

📰読んでみて思ったこと

「新聞っておもしろい!!」と思いました。

今までは、読む前からなんか難しそう。つまらなそう…と苦手意識が強かったです。

実際読んでみると、「今社会でこんなこと起きてるんだ!」「この企業ってこんなことしてたんだ」と発見と驚きの繰り返しで、すごくおもしろかったです。

今回かなり長くなってしまいましたが、見ていただきありがとうございました🌱