ChatGptのDeep Researchに、東大受験の総合リサーチをさせてみた。

chatGptのproバージョンに、Deep researchが登場しました。早速どのくらいの効果があるか、使って試してみます。

テーマは、東大受験

使い方

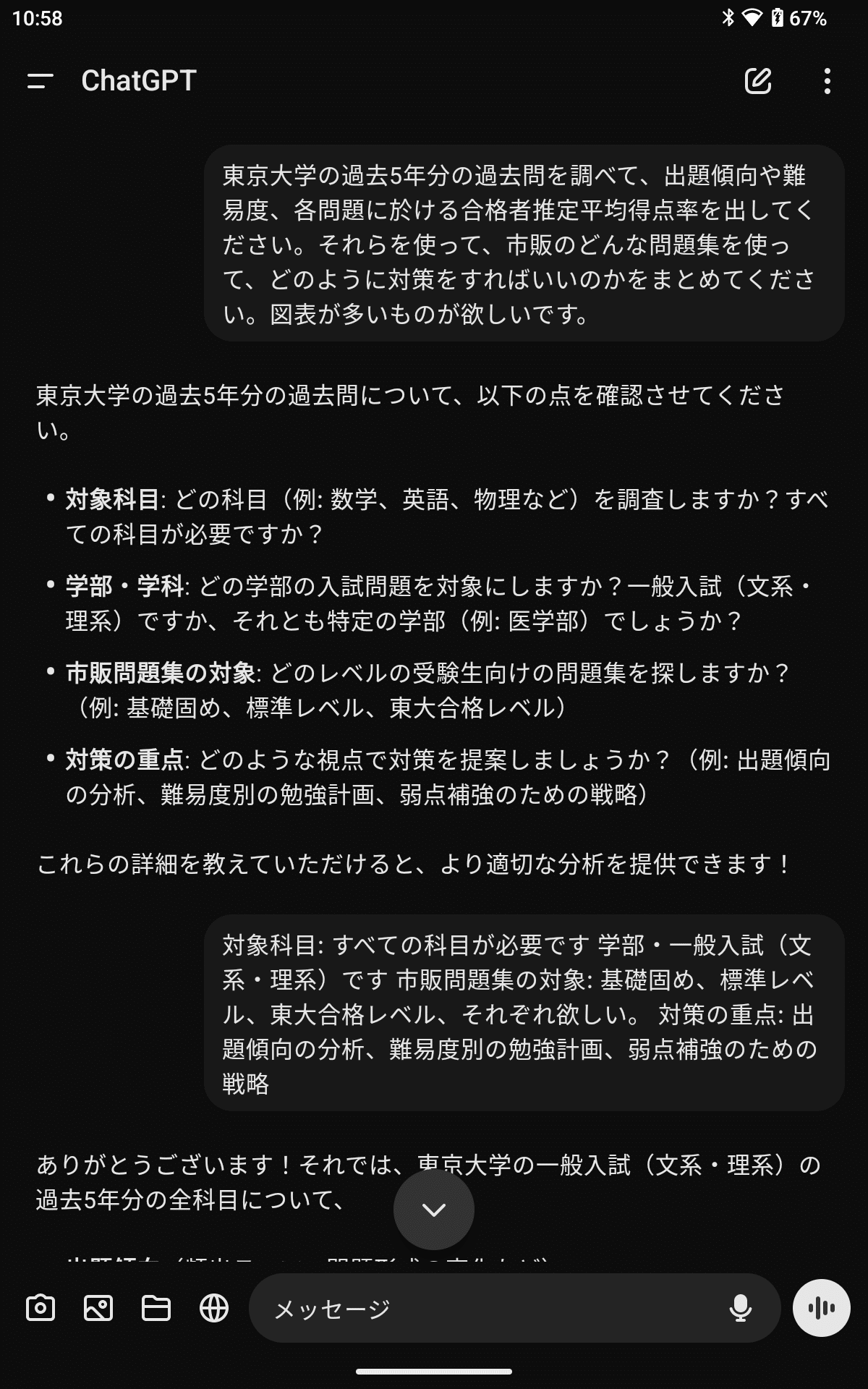

基本的には、調べたい事を書いて、「検索する」ボタンの隣にある、「詳細なリサーチ」ボタンを押すだけです。プロンプトに不明瞭な点があると、chatGptの方が追加質問をして、プロンプトを補充してくれます。

2.トラブル発生(笑)

ここで、gemini deep researchのノリで、チャットを閉じて待っていたら、いつまでも答えが返って来ない。思わず、進行状況を聞いてしまいました。そこで、帰って来た答えがこれ。つまり、アプリを閉じないで、答えが出るまでじっと待つ必要があるわけです。

アプリを閉じたら、検索がリセットされるとの事でした。

気を取り直して、再度リサーチをさせてみました。以下がそのリサーチ結果です。28000文字以上で、網羅的に、勉強初期から受験の当日まで、流れを説明してくれています。

東京大学 過去5年入試問題分析レポート

1. 出題傾向の分析

東京大学の一般入試(二次試験)の過去5年分(おおよそ2020~2024年度)の問題を分析し、科目ごとの出題傾向をまとめます。文系(人文社会科学系)と理系(自然科学系)で試験問題が一部異なるため、それぞれに応じた特徴も考慮します。以下、英語・数学・国語・理科・社会の順に頻出テーマや問題形式、年度ごとの変化について述べます。

英語

出題形式と設問構成: 東大英語は大問5題構成で、長文読解、要約、自由英作文、リスニング、語法・文法問題など、多様な出題があります。試験時間は120分で、そのうちリスニング放送が試験開始後45分経過時から約30分間行われます。解答はほぼ全て記述式で、要約や英作文、英文和訳といった記述力が重視されます(選択問題も一部ありますがマークシート式)。典型的な構成として、大問1で英文要約と内容把握問題、大問2で英作文、大問3でリスニング、大問4で英文和訳や語法穴埋め、大問5で長文読解問題というパターンが続いています。

頻出テーマ: 長文読解では抽象度の高い論説文や随筆的な文章が頻繁に扱われ、内容理解と要約力を問う問題が出ます。特に要約問題は毎年出題されており、300~400語程度の英文を読んで80字以内程度で日本語要約する形式が定着しています。英文和訳も毎年出され、年度により和訳させる文の長さや箇所は変化します。自由英作文では与えられたテーマに対し60~80語程度で自分の意見や理由を書く問題が頻出です。リスニングは講義や会話を聞き取り要点を問うもので、事前に設問文や選択肢に目を通し場面設定を把握しておくことが重要です。近年の傾向として、読解問題の題材は論説系より文学系(伝記・物語・随筆など)が多めで、細かな内容理解や語句補充を問う設問が多いです。語法・文法問題は誤文訂正や整序英作文などが出題されることがあります。

問題形式の変化: 過去5年間で英語の大問構成自体に大きな変化はなく、長文読解・要約・英作文・リスニングという形式が安定して続いています。ただし出題内容のテーマには若干の変化が見られることがあります。例えば大問4の現代文要約(和訳)では2014年度以降、感性的な随筆文が連続して扱われており、直近5年でも随筆調の英文が続いています。このように文章ジャンルの選定にはトレンドがありますが、求められる能力(速読力・要約力・記述力)は一貫しています。

年度ごとの傾向: 英語について顕著な年次変化は少ないものの、難易度や話題に揺れがあります。例えば抽象度の高い評論文の場合、語彙や背景知識の難度が年によって上下し、受験生の体感難易度に差が出ます(詳細は後述の難易度分析参照)。しかし設問パターン自体(要約→英作→リスニング→和訳→読解)はほぼ固定的であり、形式面での大きな変更はこの5年では起きていません。したがって過去問演習を通じ、設問形式への慣れと頻出テーマの把握が有効です。「同じ内容の繰り返し出題はほとんどない」が、「類似したテーマや出題姿勢が間隔をあけて現れる」ことがあるため、過去問からパターンを学ぶ意義は大きいと言えます。

数学

東大数学は文系(数学IIIを除く範囲)と理系(数学IIIまで含む範囲)で問題構成や難易度が異なります。理系は大問6題・150分、文系は大問4題・100分で出題されます。いずれも全問記述式で、解答だけでなく途中の論証過程も書かせる記述力重視の試験です。

数学(理系)

頻出分野: 東大理系数学では高校数学ⅠA・ⅡB・Ⅲの全範囲から幅広く出題されます。中でも微分・積分、図形と方程式(解析幾何)、数列、極限、整数問題、**空間図形(立体幾何)**は頻出項目です。具体的には、以下のようなテーマがよく見られます。

整数問題: ほぼ毎年出題されています。難易度はやや難〜難で、整数の性質を用いた証明や論証力が試されます。

数列: こちらも毎年のように登場し、近年は難度の高い問題が続いています。多項式の係数に関する発想や漸化式による論証など、高度な処理力が要求されます。

空間図形: 過去7年でほぼ毎年出題され、難易度は非常に高い傾向です。回転体の体積、立体の切断面、線分の存在範囲など3次元幾何の応用問題がしばしば出題されています。

極限: 単独というよりは他分野の問題の一部として、導出した式の極限値を求めさせる形で頻出です。区分求積法を用いるものもありました。

三角関数: 三角関数そのものをテーマとする問題は少ないですが、図形と方程式や微積分の中で三角関数的処理をさせることが多いです(例えば三角方程式の解の個数や、対数関数と組み合わせた関数の増減証明など)。

複素数平面: 複素数平面も理系範囲で頻出傾向にあります。複素数を用いた幾何解法や方程式の問題が度々見られます。

※その他、確率・場合の数も範囲ですが、理系数学では数年間出題が無いこともありました。しかし2022年度には5年ぶりに確率分野の問題が出題されており、出題分野のローテーションに変化が見られます。

出題形式と特徴: 理系数学は大問6問を150分で解く試験で、問題数が多く難問も含まれるため時間との戦いになります。全体として「論理的思考力・考察力、計算処理力」を要する良問が揃っています。各設問は一見標準的なテーマでも組み合わせ方や切り口に工夫が凝らされていることが多く、受験生が見慣れない設定で基本原理の応用力を試されます。解答に至る過程で複雑な文字式の計算や場合分け処理が必要となることが多く、計算ミスなく論理を進める厳密さも重要です。全問が証明・記述形式であり、答案を論理的に書き切る記述力も求められます。

年度ごとの変化: 内容面では前述の通り確率の復活出題(2022年)などトピックの変化がありました。難易度面では年度によって若干上下があります。特に2021年度は新課程初年度の影響もありやや易化傾向で、基本事項の理解で解ける問題が増えたとの指摘があります。近年は「教科書レベルの内容がしっかり理解できていれば得点できる問題の割合が増えてきている」傾向があり、極端な奇問よりも基礎の組合せで解ける良問が重視されているようです。一方で難問も依然含まれるため、年度ごとに**「取り組みやすい問題」と「思考力を要する難問」が混在**するセットになっています。特に近年の空間図形の問題は誘導なしで思考力を問うものも出ており、難易度のメリハリがある傾向です。

数学(文系)

頻出分野: 文系数学は数学IIIを除く数学ⅠA・ⅡBが範囲で、理系に比べれば高度な微積分や複素数平面は出題されません。しかし微分・積分法、図形と方程式(坐標幾何)、数列、整数問題、確率・場合の数といった分野は文系でも頻出です。頻度としては、特に二次関数と図形の融合問題(放物線や円と直線の位置関係など)がよく出題され、ベクトルは単独で問われることは少ないものの解法に利用できる形で登場することがあります。確率・場合の数も文系では重要な分野で、場合分けの適切さや数え上げの工夫を問う良問が見られます。

出題形式と特徴: 文系数学は大問4問を100分で解答、80点満点という構成です。この4問の中には理系数学と共通の問題が毎年1〜2問含まれることが通常で、文系受験者でも理系範囲を一部除いた共通問題に取り組む必要があります。問題の難易度配分は「易しい問題と難しい問題が混在する」傾向で、標準的な問題を確実に得点する力と、手応えのない難問を見極めて切り替える判断力の両方が重要です。近年は文系数学でも基本事項の理解で解ける設問が増加する傾向にあり、教科書レベルの基礎を完璧にしておけば得点できる部分が増えています。実際、易しめの問題を落とさず取り切ることで合格点に届くケースが多くなっています。

年度ごとの変化: 文系数学でも年度により出題内容の細かな変化はあります。例えば2022年度は先述の通り確率が久々に理系で出題されましたが、文系でも場合の数・確率の問題が出題され受験生を悩ませました。また2020年前後から、従来よりも基本的な問題が増えた傾向が指摘されています。このため、**「難易度低めの大問を確実に得点し、難易度の高い大問でどれだけ部分点を稼ぐか」**がより一層重要になっています。年度ごとに見れば難問奇問の出題は少なく、むしろ基本事項の応用で解ける設問が主流となってきており、大きな傾向変化としては「基礎重視」の方向が近年見られます。

国語

国語は文系・理系とも受験しますが、文系では現代文2題・古文1題・漢文1題の計4題、理系では現代文1題・古文1題・漢文1題の計3題という違いがあります。文系は試験時間150分、理系は100分で、文系のみ第二問の現代文(〔4〕)が追加されます。全問記述式で論述力が要求され、現代文では長めの記述、古文漢文では口語訳や内容説明を記述する問題が中心です。

現代文の傾向: 文系では評論的な論理的文章1題+随筆的文章1題、理系では評論的文章1題という構成です。抽象度の高い論説文が頻出で、論旨を正確に把握して要約・説明させる問題が主体です。設問は「本文全体の趣旨を100~120字でまとめよ」といった要約問題が定番で、この形式が定着しています。また漢字の書き取り問題が毎年3問程度出題されるのも特徴です。文系第4問の現代文(随筆系の文章)は2014年度以降ほぼ毎年随筆がテーマとなっており、比喩表現の具体的説明や筆者の表現意図など感性的内容への理解を問う設問が目立ちます。

古文の傾向: 古文は中古~中世の作品から標準的な難易度の文章が選ばれます。物語文学からの出題が多く、設問は漢字混じり文での口語訳(現代語訳)や文章全体の主旨説明、文脈を踏まえた人物心情の説明など典型的な記述問題が中心です。和歌が登場する場合でも、修辞そのものを問うより和歌が詠まれた状況や心情の解釈を問う傾向です。全体としてオーソドックスな良問が多く、基礎的な古文読解力を着実に測る内容です。

漢文の傾向: 史伝や思想、説話などから出題され、こちらも標準的な文章が題材です。設問は書き下し文からの口語訳が中心で、加えて内容説明(登場人物の心情や状況説明)を記述させる問題が毎年のように出されます。解答欄の大きさから、要点を絞った簡潔な要約力が求められていることが推察されます。

年度ごとの傾向: 東大国語の難易度や出題テーマには年による揺らぎがあります。現代文は文章内容や設問の厳しさによって難易度が上下し、「年度によりやや難易度に揺れがある」が「いずれにせよ高度な読解力と知識・教養が必要」と評価されています。古文・漢文は毎年ほぼ標準的な難度で安定しており、しっかり学習すれば得点源にしやすい科目です。近年大きな形式変更はなく、文系現代文2題・理系1題、古漢1題ずつという構成も変わっていません。ただし文章のテーマは多岐にわたり、同じ作者・作品からの出題はまれであるため(過去問と全く同じ内容が出ることはほぼない)、幅広い文章への慣れが必要です。2019~2023年では、例えば2022年度に抽象度の高い哲学的随筆が出題され難度が上がった一方、2023年度はやや平易な評論で落ち着くなど、年ごとに現代文の読みやすさが異なりました(平均点の推移については後述)。

解答の特徴: 東大国語では自分の言葉で記述する答案作成力が重視されます。与えられた文章の要点を的確にまとめたり説明したりする設問が多く、単に抜き書きではなく噛み砕いた表現力が求められます。このため、記述練習として抽象的表現を具体化する、比喩表現を平易な言葉に言い換える、省略部分の意味を補うといったトレーニングが有効です。こうした設問は毎年のように出るため、問題集や赤本演習で意識的に練習しておく必要があります。

理科

理科は理科一類・二類・三類(理系志望者)が受験し、物理・化学・生物・地学のうち2科目選択です。試験時間は2科目合計で150分(各75分程度)で、大問は各科目3題ずつが基本です。ここでは主要3科目(物理・化学・生物)の傾向を述べます(地学は受験者が少ないですが、同様に大問3題構成で出題されています)。

物理

出題範囲と形式: 東大物理は毎年大問3題で、第1問力学、第2問電磁気、第3問波動または熱力学というセットが通常です。力学・電磁気は必ず出題され、残り1題が波動と熱から年度によって出題されています。全問が記述式で、誘導形式の小問に沿って解答を進めます。東大の物理は国内最難関レベルと評されますが、「物理」という科目の性質上、基本原理を根本から理解し、与えられた状況に原理を適用できれば高得点も可能とされています。実際、適切に基本法則を立てて計算できれば各大問の前半部分は解答可能で、後半の発展部分で差がつく構成です。

頻出テーマ: 力学ではエネルギー保存や運動方程式を駆使する複合問題、電磁気では電場・磁場中の荷電粒子の運動や電気回路、波動では干渉・回折やドップラー効果、熱では気体の状態変化や熱力学第1法則など、教科書範囲の原理を組み合わせた総合問題が出題されます。過去問分析によれば、難問奇問というより基本原理の複雑応用という印象で、毎年着実に基本を使いこなす力が問われます。例えば力学では単振動+エネルギー保存の融合、電磁気では誘導起電力+運動方程式の融合といった形です。また設問数は少ない代わりに記述量が多く、解答には説明や導出過程をしっかり書かせる傾向です。

難易度と年度変化: 東大物理の難易度は非常に高く、標準的な問題集では歯が立たないレベルまで踏み込む年もあります。ただし年度間の難易度のブレはそこまで大きくなく、安定して「難しいが手がかりはある良問」という評価です。2022年度は他科目と同様に難化傾向で平均点が下がりましたが、2023年度にはやや平易になり最低点が上昇するなど(後述)、多少の上下はあります。重要なのは、必要以上に苦手意識を持たず基本から徹底することで、基本的状況の確認と適切な公式適用ができれば各問前半は得点できるため、恐れず基礎固めすることが肝要です。

化学

出題範囲と形式: 東大化学も大問3題構成で、各大問がⅠ・Ⅱの二問に分かれているため実質6問を解く形式です。内訳は第1問が理論化学、第2問が理論+無機化学、第3問が有機化学+高分子というのが典型です。試験時間75分で6問を解く必要があり、素早く長文やデータを読み取り処理する力が求められます。計算問題も多く、正確で速い計算力が高得点の鍵となります。

頻出テーマ: 分野的には理論化学からの出題比重が高く、熱化学・平衡・電池電気分解など複数テーマを絡めた総合問題が頻繁に出ます。無機化学単独の大問は少なく、無機は理論や有機に組み込む形で知識を問います。有機化学では未知物質の構造決定が頻出で、スペクトル解析や呈色反応などを手がかりに構造を推定する問題がよく見られます。異性体の構造列挙や、不斉炭素原子の数・光学異性体の関係といった高度な内容まで問われることもあり、有機分野は難度高めです。加えて酸化還元滴定や平衡計算など定量計算も出やすく、ミスなく解く訓練が必要です。

難易度と年度変化: 東大化学は時間との戦いと称され、難問というより分量の多さ・処理速度で難しく感じる試験です。難易度自体は標準~やや難レベルの良問が多いものの、2022年度は計算が煩雑で全体に難化、平均点が低下しました。翌2023年度にはやや平易になり、計算量も調整された問題が増えました。年度ごとに有機分野の比重が増減することもあります(例えばある年は高分子化合物に深く踏み込むなど)。しかし概ね、理論・無機・有機のバランスは毎年大きく変わりません。近年の傾向としては、有機構造決定はもはや定番であり、どの年でも何らかの形で有機分析を含む設問があること、それから平衡や電池の計算が頻繁に出題されることが挙げられます。難易度管理は比較的安定していますが、とにかくスピードを意識しないと時間切れになりやすいため、訓練段階から時間を計って演習する必要があります。

生物

出題範囲と形式: 東大生物は大問3題で、全て実験考察を中心とした問題構成です。題材となる実験や研究内容は高校教科書には載っていない初見のものがほとんどなので、「見たことがない設定が出る」ことを前提に臨む必要があります。設問は記述式で、与えられた実験結果の解釈や考察、グラフの読み取り、考えうる理由の説明などが問われます。各大問にはいくつか小問がありますが、序盤の小問では基本的な知識問題(生物用語の定義、正誤問題、典型知識を踏まえた簡単な論述)も含まれており、基礎ができていれば確実に得点できる部分です。中盤以降で実験データの解析や考察問題が登場し、思考力と応用力で差がつきます。

頻出テーマ: 生物では教科書範囲のあらゆる分野から出題されますが、遺伝情報(DNA/RNAやバイオテクノロジー)関連は最新の研究例を絡めて頻出です。例えばDNAシーケンス解読や遺伝子発現操作など先端的内容が題材になりがちですが、基本原理の理解が前提となります。また生理学分野では体内環境の維持(血糖値やイオン濃度の調節、ホルモン調節など)が繰り返し問われる傾向があります。植物の反応(発芽や屈性など)や生態・進化も含め、5年の間に生物分野全般が網羅的に扱われています。図表の読み取りは全大問で必須スキルであり、与えられたグラフや模式図から傾向を読み解く力が問われます。

難易度と年度変化: 東大生物は知識暗記型の問題は少なく、思考力勝負の問題が多い分、受験生間の点数差が付きやすい科目です。難易度は毎年概ねやや難レベルで推移しますが、実験設定の難易度によって体感は変わります。例えばある年は分かりやすい発酵実験だったのが、別の年は聞き慣れない遺伝子操作実験で戸惑った、という具合です。2022年度はコロナ禍で実験観察の機会が減った高校生への配慮か、比較的オーソドックスな実験が多く易しめでしたが、2023年度は再び高度な実験考察が増え難化する、といった変動があります(平均得点への影響は後述)。全体としては「初見の題材でも文章・図表をすばやく読み取って処理する力」が一貫して求められており、年度間のブレもこの力で乗り越えられる範囲です。基本知識に穴がないことが大前提で、序盤の基本問題を落とさないことが重要です。

社会

社会は文科(文系)の受験生のみが課され、地理歴史公民から2科目選択(東大では日本史・世界史・地理から2科目選択が一般的)となります。試験時間は2科目合計で150分、各科目60点満点です。日本史は大問4題、世界史・地理は大問3題という構成が典型です。ここでは主要な日本史・世界史・地理について出題傾向を述べます。

日本史

出題構成: 東大日本史は大問4題出題され、各大問が日本史の時代区分(古代・中世・近世・近現代)に対応しています。全問が論述問題であり、大問ごとに30~120字程度の論述問題が3問前後含まれる形式です。いわゆる用語の穴埋めや単純な年代配列問題はなく、与えられた史料や図表をヒントに記述で答えさせる思考力重視の設問が多いです。とくに近世・近現代の大問では、ある程度の背景知識がないと書けない論述を要求する傾向が強いです。逆に古代・中世はオーソドックスな史料読解が中心で、現代語訳された史料を読み取り因果関係を論述するといった基本問題が多い傾向にあります。

頻出テーマ: 全時代から満遍なく出題されますが、特に近現代史に関しては毎年重点的に扱われます。政治史では「明治憲法体制の構造と展開」といったテーマが頻出であり、外交史では「対欧米・対アジアの姿勢」が共通の問題意識として問われることがしばしばあります。その際、外交を国内政治・軍事・経済と関連付けて論じさせることが多く、総合的な知識と思考が必要です。また経済・産業史も重視されており、産業革命や戦時経済、昭和恐慌など各時期の経済的特徴をグラフや統計から読み取る問題がよく出されます。例えば「井上財政と高橋財政の比較」や「大戦景気と恐慌の連続性」といった論点を史料から論述させる問題です。日本史全体としては単純暗記ではなく因果関係の理解や資料の解釈を重視した問題が多く、「知識を入れて終わり」でなくアウトプット訓練が重要です。

問題形式の特徴: すべて論述問題であるため、答案作成には史実の正確な把握と記述力が要求されます。しばしば統計資料や図表が提示され、それをもとに「なぜこのような傾向になったか」や「当時の政策意図を説明せよ」等の設問が出ます。したがって史料の読解力とともに、与えられたデータから背景を読み取る力も必要です。例えば人口推移グラフから産業構造の変化を論じさせるなど、資料の意味を考察する問題が典型です。

年度ごとの傾向: 東大日本史の出題形式(論述中心、大問4題各時代配分)は毎年一定しています。しかし設問の細かいテーマは年度により異なり、5年間で重複することはほぼありません。ただし、「明治憲法」「戦時経済」など重要テーマは形を変えて頻出するため、似た論点が数年おきに現れることがあります。例えば2020年度に明治憲法下の政党政治について問われ、2023年度には昭和戦前期の憲政常道について問われる、といった具合です(テーマとして連続性がある)。難易度面では、近現代の論述が書きにくい年とやや書きやすい年があります。2022年度は資料なしの近現代問が出て苦戦を強いられ、2023年度は資料付きでヒントが多く書きやすかった、などの差が指摘されています。全般に、古代・中世より近世・近現代に重点を置いて知識をつけることが必要であり、特に近現代は資料なしで問われることもあるため深い理解が求められます。

世界史

出題構成: 東大世界史は大問3題で構成されます。大問1が大論述(長文論述)1題、大問2が中程度の小論述4~6題、大問3が語句記述の短答問題というセットです。大問1は指定語句(約8個)が与えられそれらを全て用いて500~600字で論述するという非常に重厚な問題で、世界史の縦(時代の連続)・横(地域の比較)のつながりを俯瞰した記述力を問います。大問2では特定テーマについて50~150字程度の論述を複数問解答させ、大問3では特定事項の名称や用語を短く答えさせます。

頻出テーマ: 世界史は全時代・全地域から出題されるため、苦手分野を作らない学習が必要です。東大世界史の特徴は、大問1の長文論述で複数の時代・地域に跨るテーマを扱うことです。例えば「19世紀ヨーロッパ国民国家の形成とアジア諸国への影響」というように、一見関連しない地域間の関連性を論じさせることがあります。頻出の視点としては「東西交流史」「帝国主義と植民地」「宗教改革の影響」「世界大戦と各地域の変化」など、グローバルな視野で歴史の連関を問うテーマがよく出題されています。また近現代史(19~20世紀)の扱いが大きく、二つの世界大戦や冷戦、脱植民地化といったテーマは繰り返し問われます。大問3の短答では年代整合や用語説明(例:「三圜法」とは何か)など基本知識も問われますが、単純暗記では太刀打ちできない論述が主です。

難易度と形式の特徴: 世界史の大問1は非常に難しく、受験生の中でも満点近く書ける人は稀です。その代わり大問2・3は比較的平易で得点しやすい設定になっており、合否を分けるのは「大問2・3でどれだけ落とさず、大問1で部分点を拾えるか」です。実際、「大問1で満点を狙う必要はなく、大問2・3で高得点を取り、大問1でどれだけ稼ぐかが合格の鍵」と分析されています。したがって時間配分も重要で、長文論述に時間をかけすぎて他を落とすことのないよう、75分の中でバランスよく解答する練習が必要です。年による難易度差は、大問1のお題の答えやすさによって左右されます。例えば2022年度は「イスラームとヨーロッパ世界の相互影響」という大論述が出て書きやすかったのに対し、2023年度は「環境問題の歴史」という異色テーマで苦戦、という差がありました。しかし総じてみれば毎年難問ですので、過去問演習で論述力を鍛えることが不可欠です。

地理

出題構成: 東大地理は大問3題で構成されます。全大問とも資料(統計・地図・グラフ等)の読み取り問題が中心で、与えられたデータを分析し記述する力が問われます。例えば人口ピラミッドや気候グラフ、産業別就業人口の推移グラフ、地形図や衛星画像など、多彩な資料が登場します。設問形式は記述式回答(一部選択肢を用いる場合もあり)で、理由説明や比較説明、適切な語句の記入などです。

頻出テーマ: 資料分析が中心とはいえ、東大地理で扱われるテーマは地理学の各分野に及びます。自然地理では気候変動、地形形成プロセス、防災など、人文地理では人口問題、都市化、産業構造やグローバル化、地域統合(EUなど)といった時事的なテーマも頻繁に取り上げられます。過去5年では、たとえば「日本の少子高齢化とその地域差」「東南アジアの経済成長に伴う都市化」「気候変動が農業に与える影響」「資源分布と国際関係」等が出題されました。統計データの傾向を読み取り背景を説明する問題が典型で、「なぜある地域ではこの統計値が高く/低くなっているのか」といった因果を考察させます。

難易度と特徴: 東大地理は知識の細かさよりも思考力・分析力勝負の試験です。与えられる資料は初見でも読み取れるものが多いですが、それを地理的知見と結びつけて論じる必要があります。難易度は毎年標準~やや難レベルですが、受験生の習熟度によって差がつきやすいです。地理が得意な受験生はデータから素早く背景要因を類推できますが、苦手な場合は資料をどう使っていいか分からず手が止まります。年度ごとの傾向変化はそれほど顕著ではありませんが、例えば2020年度はコロナ禍直後で国際観光客数の推移を問う問題が出たり、2022年度はSDGsに関連した環境問題の設問が出るなど、時事を意識した出題が散見されます。いずれの年度でも**「なぜこうなるのか」を深く読み取る力**が求められる点は共通です。

2. 難易度分析

次に科目ごとの難易度と、受験生の得点状況について分析します。東京大学の二次試験は全国最高峰の難易度で知られますが、その中でも科目間で難易度の体感差があります。また、受験生全体の平均得点率と合格者(合格者平均)の得点率には開きがあります。以下、科目別の難易度評価と、得点率の推定、合格者の平均得点率を示します。

英語の難易度

東大英語は難易度は非常に高いですが、時間内に全問書き終える受験生も少なくありません。長文読解量が多く速読力が要求されるうえ、要約・和訳・英作文と多彩な記述力が問われるため、得意不得意で得点差がつきやすい科目です。かなりの読解力と教養が必要とされ、特に抽象的な英文の要約などは大学入試としては最高難度です。リスニングも含め総合力が求められるため、英語を武器とする受験生でも満点を取ることは稀で、合格者でも取りこぼしがある科目です。年度によって文章の平易さに差があり、難しい年は平均点が低下する傾向です。全受験生の平均得点率は概ね5割前後と推測されます(記述採点の厳しさにもよりますが、大問ごと部分点を積み上げて50~60%程度)。合格者層では英語は比較的得点源となりやすく、7割程度を確保する人が多いと考えられます。後述の合格者平均を見ると文系合格者の英語換算点は約67%に達しています(センター試験との合算換算を含むため厳密ではありませんが、英語単体でも6割台後半は取っている模様)。英語が苦手な受験生にとって東大英語は難関ですが、逆に言えば標準的な問題集では物足りない高度なトレーニングが必要な科目と言えます。

数学の難易度

理系数学: 東大理系数学は極めて難易度が高いです。国内の大学入試数学でも最難関に位置し、その難しさは「6題中完答は2題を目標、残りは部分点狙いで合計点を稼ぐ」という受験戦略が推奨されるほどです。実際、全問完答できる受験生は極めて少なく、東大合格者でも1〜2問は手が付かなかったり途中答案で部分点に留まったりします。問題自体の難易度幅はあり、「比較的易しい問題から深い思考力を要する問題まで幅がある」ため、一部の易しめの設問を確実に得点し難問は割り切ることが必要です。2022年度のように難問揃いだった年は平均点が大きく低下し合格最低点も下がりました。逆に2021年や2023年は易しめの問題が含まれ平均点が上昇しています。全体として受験者平均は30〜40%程度と考えられます(大半の受験生が半分未満しか得点できない)。合格者層でも理系数学は苦戦するため、合格者平均得点率は5割台後半くらいです(2023年度理科一類合格者の二次試験数学平均は約57%程度と推定されます)。このように非常に難しいため、数学が得意な受験生でも謙虚に部分点を積み上げる姿勢が大切です。

文系数学: 東大文系数学は理系に比べればやや優しめですが、それでも他大学の難関文系数学と比べれば難しい部類です。難易度の低い問題と高い問題が組み合わさった構成となっており、易しい大問を見抜いて確実に満点を取る力が求められます。一方で非常に難しい大問も含まれるため、文系受験生でも歯が立たない設問は出てきます。その際どこまで部分点をもぎ取れるかが重要です。近年は「教科書レベルの内容が理解できていれば得点できる問題が増加」という傾向があり、基礎固めをしっかりしていれば半分以上得点することも十分可能になっています。実際、合格者は文系数学で6〜7割は得点しており(2023年度文科各類の合格者平均から推定すると、文系数学は平均約70〜75%の得点と推定されます)、基本問題の取りこぼしをほとんどしません。一方、受験生全体の平均は4割台後半〜5割程度と推測され、難問に歯が立たず低得点に終わる層も一定数います。**文系数学は「易問は満点、難問は捨てても合格可能」**と言われ、合格ライン上の受験生は大問4題中2〜3題は完答し残りは部分点で戦うケースが多いです。

国語の難易度

現代文: 東大現代文は年度によって難易度が変動しやすい科目です。難解な哲学的文章が出た年は受験生の平均点がかなり低くなる一方、平易な随筆であれば比較的書けるため平均点が上がります。総じて要求水準は非常に高く、高度な読解力と幅広い知識・教養が必要とされています。これは単に文章を読む力だけでなく、それを要約したり筆者の意図を汲んで説明したりする表現力まで含みます。字数制限付きの要約問題(100字程度)などは添削指導なしで高得点を取るのが難しく、現役生には難度が高い傾向です。合格者でも現代文は得点が伸び悩む人が多く、得点率は5割前後(2題合計で60点中30点前後)に留まることもしばしばです。難しい年は合格者ですら4割台ということもあり、国語が足を引っ張るケースもあります。逆に文章との相性が良い年は6割以上取れることもありますが、安定させるのが難しい科目です。

古文・漢文: 東大古文・漢文は標準的な難易度で、基本を押さえていれば得点しやすいと言われます。語彙・文法・古典常識といった土台知識がきちんとしていれば、文章自体の理解はそれほど難しくありません。実際、東大合格者でも古漢は高得点者が多く、得点源にしている人が多い科目です。東大日本史などと同様に、古漢も知識量が得点に直結しやすい科目であり、努力が報われやすい側面があります。したがって受験生全体の平均点も比較的高めで、7割程度は見込まれます。合格者層では古文漢文で8割〜満点近く取る人も珍しくなく、苦手にしないことが重要です。ただし設問は記述式なので、ケアレスミスや漢字ミスがあると減点されます。漢文の書き下し文を間違えるなど基礎的なミスを避ければ満点も狙える問題がほとんどです。

合格者・受験者の平均: 以上を踏まえると、東大国語(総合120点満点=文系現代文2題・古文・漢文の計4題)の合格者平均得点率はおおよそ60〜65%前後と推定されます。実際のデータでは文科各類の合格者平均(550点満点中363〜371点)から換算すると、国語は合格者平均で7割弱と算出されます。これは古漢で稼ぎ、現代文で失点する分を補填する形です。受験者全体では現代文が難しい年は国語総合平均5割未満まで下がることもあり、足切り(第一次選抜)に国語が影響することもあります。現に2022年度は国語の平均点が低迷し、足切り突破ラインに響いたと分析されています。一方、2023年度は現代文が平易で平均点が上昇し、合格最低点も上がりました。このように国語は年次で得点率が変わりやすく、現代文の難易度次第で全体の得点率が左右される傾向があります。

理科の難易度

物理: 東大物理は最難関レベルに位置し、多くの受験生にとって大問完答は困難です。しかし、物理が得意な受験生にとっては高得点も狙える科目でもあります。これは、前述のように基本原理の適用方法論が身についていれば各大問の前半は確実に解け、後半の高度な部分もチャレンジ次第で部分点以上が取れるからです。合格者でも物理満点は稀ですが、6〜8割得点する人が多いです。一方、苦手な受験生だと2割程度しか取れない場合もあり、得意層と不得意層の差が大きい科目です。受験者全体の平均は毎年4割前後と見られます。2022年度のように難化した年は平均が3割台まで落ち込みましたが、2023年度はやや上向きました(正確な平均非公表)。合格者平均では物理選択者で約60%前後と推測されます。難問の後半でどれだけ部分点を積み上げられるかがカギで、演習量の差が得点差となって現れます。

化学: 東大化学の難易度は問題そのものは標準〜やや難ですが、時間配分の厳しさから体感的には難しく感じられます。多くの受験生が時間切れとなり、最後まで手が回りません。そのため、全問解答は難しく、取りこぼしが発生します。合格者でも化学は6〜7割取れれば上出来で、5割台に留まる人もいます。2022年度の難化時には合格者でも半分取れなかったと言われ、平均点もかなり低かったようです。2023年度は多少改善しましたが、それでもスピード勝負であることに変わりなく、凡ミス等で失点しやすいです。受験生全体の平均はだいたい5割弱程度でしょう。合格者平均は物理よりやや低く、55%前後と推測されます(理科二類合格者平均から推定すると化学選択者の出来は物理選択者より低め)。従って化学は得意な人でも満点近くは難しく、時間内に7割確保できれば合格ライン上では有利と言えます。

生物: 東大生物は他の理科に比べるとやや取り組みやすいと感じる受験生も多いようです。実験考察中心ですが、序盤の基本問題は確実に取りたいところです。難易度的には毎年中程度で、合格者の多くが6割前後を得点します。データ解析に慣れていないと苦戦しますが、生物選択者は概して生物に自信のあるケースが多く、8割超の高得点者も散見されます。一方、生物を選ぶ受験生は理科三類(医学部志望)が多く、彼らは総じて高得点を取るため、生物の平均は比較的高めに出ます。2023年度理科三類合格者の理科平均は約70%と非常に高く、これは生物・化学選択者が多いことによるものです。受験者全体としても生物選択者の平均点は理科科目中で最高になることが多いです。もっとも、生物自体の問題は決して易しいわけではなく、背景知識と読解力を総動員してようやく解ける設定なので、対策不足だと点が伸びません。合格者平均は6割台後半〜7割程度、全体平均も6割程度と、理科科目の中では比較的高得点帯になる傾向です。

合格者平均得点率と受験者平均

最後に、東京大学入試全体での得点率について概観します。東京大学では一次試験(共通テスト)と二次試験(個別試験)の合計で合否が決まります。二次試験の配点は総合440点(理科・文科とも)に共通テスト換算約110点を加えた550点満点に調整されます。

2023年度入試結果によれば、合格者平均得点率は文科各類で約66〜68%、理科一・二類で約61〜63%、理科三類(医学部)で約71%でした。例えば文科一類では合格者平均が550点中371.4点(約67.5%)、理科一類では合格者平均345.2点(約62.8%)となっています。これに対し合格最低点(ボーダー)は文科一類343.9点(62.5%)、理科一類314.98点(57.3%)などです。つまり合格者の大半は6割以上を総合得点率で取っており、半分強(55〜57%程度)が合格最低ラインでした。

一方、受験者全体の平均得点率は公式には公表されていませんが、合格者平均よりかなり低いと推測されます。足切り(第一次選抜)の存在を考えると、二次試験に進む層でも平均およそ5割前後でしょう。2022年度は共通テスト平均点低下と二次試験難化の影響で、各類の合格最低点が7年ぶりに50%台(総合得点率)となりました。これは東大入試としては異例の低水準で、2022年度は受験生全般が苦戦した年でした。逆に2023年度は一転して最低点が約7%上昇し(全類50%台→ほぼ60%台に回復)、2024年度は再び1.7〜2.3%低下するなど、共通テスト導入後は得点率変動が大きくなっています。ただ傾向として、二次試験の配点割合が高いため共通テストの出来より二次試験難易度の影響が大きいと分析されています。まとめると、東大二次試験は総じて平均5割程度、上位層で6〜7割という難易度で推移していると言えます。各科目では、英数が難しく平均を引き下げ、社会や古漢で平均を稼ぐ構造になりがちです。したがって苦手科目を残していると致命傷になりかねず、いかに全科目で「合格者ライン(6割程度)」に乗せるかがポイントとなります。

3. 推奨市販問題集の選定

東京大学合格を目指すにあたり、市販の問題集・参考書を活用した効率的な学習が不可欠です。基礎→標準→東大レベルと段階を踏んでレベルアップできるよう、目的別に推奨問題集を選定します。以下に、基礎固め、標準レベル演習、東大合格レベル対策の3段階で特におすすめの問題集を科目ごとに挙げます。

基礎固めに適した問題集

数学: 『青チャート(チャート式基礎からの数学)』(数研出版) – 網羅的な典型問題集で難易度は基礎〜標準クラス。東大・京大志望者もまずこの基礎レベルを完璧にすべきとされます。数学が苦手な人はより易しい『黄チャート』から始めても良いでしょう。また『基礎問題精講』(旺文社)も文章量が多くない分、重要問題のエッセンスを押さえるのに適しています。

英語: 『基礎英文問題精講』(旺文社) – やや難しめの英文を素材に読解力を鍛える入門問題集。英文を精読し和訳する訓練に最適で、繰り返し読むことで飛躍的に読解力が向上します。英文法は『Next Stage(ネクステージ)』や『Vintage』といった総合問題集で基礎を固めると良いでしょう。英単語帳は『鉄緑会東大英単語熟語 鉄壁』が東大受験生定番で、難単語まで網羅します。

国語: (現代文)『現代文読解力の開発講座』(駿台文庫) – 読解の基礎を段階的に学べる良書。文章の論理展開の掴み方を学ぶのに適しています。(古文)『古文上達 基礎編 読解と演習45』(Z会) – 基本的な古文読解問題集。頻出の古文単語や文法も解説され、初学者でも取り組みやすい。(漢文)『漢文ヤマのヤマ』(学研) – 入試漢文の基本句形と読解のコツをコンパクトにまとめた参考書。基礎知識の習得に適します。

理科: (物理)『物理基礎問題精講』(旺文社) – 力学から熱・電磁気まで基本原理を確認しながら問題演習できます。『物理のエッセンス』(浜島出版)も頻出原理の要点整理に有用。(化学)『化学基礎問題精講』(旺文社) – 理論化学中心に基礎事項を演習。(生物)『生物基礎問題精講』(旺文社) – 生物の必須知識を問題演習形式で習得できます。

社会: (日本史)『山川日本史一問一答』(山川出版社) – 基本用語の暗記に。まずは通史の流れと重要語句を押さえます。(世界史)『ナビゲーター世界史』(山川出版社) – 講義調の参考書ですが、全4巻で世界史の流れを体系的に理解できます。問題集ではないものの基礎固めに有効。(地理)『センター試験地理Bの点数が面白いほどとれる本』(中経出版) – 地理の基本事項を体系的に学べる入門書で、資料の読み取り方の基礎も学べます。

標準レベルの問題集

数学: 『1対1対応の演習』(東京出版) – 基礎を終えたら取り組みたい良問集。各分野の重要問題を網羅し、解法の考え方を1対1で丁寧に学べます。文系で苦手な人は『文系の数学 整式・図形編/微積分編』(河合塾シリーズ)などで標準問題を補強すると良いでしょう。『プラチカ(良問のプラチカ)数学ⅠAⅡB/Ⅲ』(河合出版)も入試標準レベルの良問集として定評があります。これらを通じて入試で頻出の典型問題に習熟しましょう。

英語: 『英語長文問題精講』(旺文社) – 長文読解の標準的な良問を揃えた問題集。記述式設問もあり東大英語の土台となる読解力・要約力を養えます。『英文解釈の技術100』(桐原書店) – 複雑な英文構造の読み解き方を学ぶのに最適で、英文和訳力の向上につながります。加えて、英作文対策として和文英訳の問題集(『英作文のトレーニング 自由英作文編』Z会など)で標準レベルの英作文練習もしておきます。

国語: (現代文)『現代文と格闘する』(河合出版) – 入試現代文の定番良問を解説付きで掲載。読解の解法プロセスを学べます。(古文)『古文上達 読解編 基礎からのステップ』(Z会) – 基礎編を終えたらこちらで入試レベルの文章読解演習。頻出テーマの文章に触れ、記述設問の採点基準も理解します。(漢文)『漢文道場』(代々木ライブラリー) – 入試漢文の標準的問題を多数解ける問題集。句形や読解を実戦形式で確認できます。

理科: (物理)『良問の風』(河合出版) – 入試標準〜やや難レベルの良問集。力学・電磁気など頻出パターンを押さえられます。力学が得意なら『やさしい理系数学』(河合塾シリーズ)力学編なども挑戦。(化学)『重要問題集 化学』(数研出版) – 国立大受験生の定番、A問題で基礎~標準問題、B問題でやや難問題を収録。分野別に網羅的で漏れがありません。(生物)『大森徹の最強講義 生物』(学研) – 生物の論述問題対策に定評ある問題集。思考過程と解答例が詳しい。演習用には『生物重要問題集』(数研出版)で知識と考察の両面を鍛える。

社会: (日本史)『日本史問題集[論述]』(駿台文庫) – 論述対策の良問がまとまった問題集。時代ごとの論述テーマに実際に書いてみる訓練を積めます。(世界史)『世界史論述練習帳』(山川出版社) – 東大含む難関大の過去問論述を題材に練習できます。添削例も参考になります。(地理)『新詳資料地理 二問目から難問まで』(帝国書院) – 資料読解の良問を豊富に掲載し、記述力も養える問題集です。地理は過去問演習も早めに取り入れ、時間内に記述する練習を積みます。

東大合格レベルの問題集

数学: 『上級問題精講』(旺文社) – 難関大向けのハイレベル問題集で、東大数学に匹敵する応用問題を扱います。加えて東大数学の過去問演習は必須です。教学社『東大の数学25カ年』や河合塾『東大数学プレミアム問題集』などで過去問に取り組み、出題パターンに慣れましょう。さらに演習量を積むなら鉄緑会東大数学問題集(鉄緑会出版)がおすすめです。これは東大模試や過去問に準じた問題が掲載され、実際に東大合格者からの評判も高い問題集です。数学が超得意な人は『ハイレベル理系数学』『新数学スタンダード演習(新スタ演習)』といった難問集にも挑戦し、限界に近い演習を積むと良いでしょう。

英語: 東大英語の過去問演習(教学社の赤本など)は最重視すべきです。近年の問題に実際に当たり、要約や英作文の答案作成を練習してください。リスニング対策には『東大の英語リスニング20カ年』(教学社)が専門教材として有用です。また、自由英作文対策として鉄緑会出版の『東大英作文問題集』などを用い、高度な表現力を身につけましょう。長文読解は難関私大(早慶など)の問題も訓練になります。語彙強化は『鉄壁(鉄緑会英単語熟語)』で最難単語まで身につけ、どんな英文でも対応できる語彙力を完成させます。

国語: 国語も過去問演習が極めて重要です。東大国語の過去問(15~20年分)を時間を計って解き、模範解答と照合して記述の精度を高めます。参考書では『世界一わかりやすい東大の現代文〈合格講座〉』(中経出版)など、東大現代文専門の解説書が有用です。現役東大生の体験では、この参考書を3周して現代文の得点が安定したとの報告もあります。古文・漢文は『東大古典問題集(鉄緑会)』で東大過去問・類題を演習し、採点基準の感覚を掴みます。論述答案を書く練習として、添削指導を受けられる環境があればベストですが、難しい場合は模範解答を自分で書き写し、表現や要点のまとめ方を体得しましょう。

理科: (物理)『難問題の系統とその解き方』(研文書院) – 東大をはじめとする最難関大の過去問を分野別に集めた著名な問題集。非常に難易度が高いですが、これを解き切れば東大物理でも怖いものなしと言われます。加えて東大物理の過去問(『東大の物理25カ年』など)で記述解答の練習を重ねます。(化学)『化学重要問題演習・難関校編』(数研出版の旧「新演習」) – 東大・京大レベルの難問まで網羅した問題集。これで高難度計算・考察問題に慣れておきます。加えて東大化学の過去問演習(『東大の化学20年』など)で時間内に素早く処理する訓練をします。(生物)『医学部攻略の生物』(駿台文庫) – 医学部向けですが東大生物にも対応する難問集です。新出の実験考察問題にも対応できる思考力を養えます。もちろん東大生物の過去問も解き、未知の実験設定への対応力を鍛えます。過去問演習後は、解説を読み込むだけでなく関連知識を図説などで確認し、知識の幅を広げておくことが重要です。

社会: (日本史)『東大の日本史25カ年』(教学社) – 東大日本史の過去問と詳細解説を収録。実際に書いた答案をこの解説と照らし合わせ、採点基準を理解します。論述練習には駿台の『東大日本史論述対策』テキストなども市販されている場合がありますので活用すると良いでしょう。(世界史)『東大の世界史25カ年』(教学社) – 大論述の過去問答案例や講評が載っており、自分の答案のどこが足りないかチェックできます。世界史は論述添削をどこかで受けるのが望ましいですが、独学の場合は上記のような問題集で書いた答案を自己採点し、語句漏れや論理の飛躍を潰していきます。(地理)『東大の地理20年』(教学社) – 東大地理の過去問分析に最適。どの資料にどう着目すればよいか解説が参考になります。地理は最新統計にも注意し、例えば直近の国勢調査データなどを確認しておくと記述の精度が上がります。また、時事的トピック(環境問題や災害など)は日経新聞の解説記事などで知識をアップデートしておくと記述に厚みが出ます。

以上のように、各科目で基本→標準→東大レベルへとステップを踏むことで、無理なく実力を伸ばすことができます。基礎固め用の問題集は東大志望者も飛ばさず完璧に仕上げるべきであり、その上で標準問題集をこなし、最終的には過去問演習と東大レベル問題集で実戦力を養いましょう。

4. 効果的な対策方法

最後に、上述の出題傾向・難易度分析を踏まえた効果的な学習戦略を提案します。志望者が自分の弱点を克服しつつ合格力を養成できるよう、出題傾向別の学習計画、難易度に応じた学習戦略、弱点補強の具体策についてまとめます。

出題傾向を踏まえた学習計画

東大入試の傾向から明らかなのは、「各科目で頻出のテーマ・形式が存在する」ということです。したがって学習計画には頻出分野の重点攻略を盛り込む必要があります。科目別にポイントを列挙します。

数学: 頻出の微積分、数列、空間図形、整数問題は学習計画の柱とします。例えば数学では毎日の演習メニューにこれらの分野の問題を組み込み、重点的に練習します。特に空間図形は東大好みなので、普段から必ず図を描いて考える習慣をつけましょう。また、東大は場合分けの巧拙を問う問題も多いので、解答を書く際に抜け漏れなく場合分けできる訓練も必要です。

英語: 要約・和訳・英作文・長文読解・リスニングと満遍なく出るため、技能別に計画を立てます。毎週、読解(要約含む)と英作文の演習を必ず行い、添削を受けるか模範解答で自己チェックします。リスニングは過去問音源や市販リスニング問題集で週に数回は練習し、先読みしてポイントを掴む練習をします。英作文は頻出テーマ(環境問題・科学技術・教育など)で書く練習を積み、表現のストックを増やします。

国語: 現代文は様々なジャンルの論説文・随筆文に触れる計画を立てます。新聞の社説や新書の序章なども教材に、速く正確に論旨を掴む訓練をします。古文は単語・文法の暗記を計画的に行い(例えば夏までに古文単語315語を完全習得など)、その後は定期的に文章を読み続けて読解勘を維持します。漢文は句形ドリルの反復と過去問演習を組み込み、毎週1題程度の漢文に当たるようにします。

理科: 2科目選択ですが、共通するのは基礎原理の徹底理解と速処理力です。物理・化学選択なら、週ごとに「物理○題+化学○題」を解く計画をルーチン化し、どちらかの科目に偏らないようにします。物理は重要分野(力学・電磁気)を周期的に繰り返し、全範囲を数周学習する計画を立てます。化学は理論・有機を重点に、無機はスキマ時間で暗記事項確認というようにバランスを取ります。生物選択者は、生物について毎週実験考察問題に1題取り組み、新しい実験テーマにも慣れておくようにします。また生物は知識抜けが命取りなので、月に1度は教科書事項の総復習チェックを行います。

社会: 日本史・世界史選択の場合、通史の学習と並行して論述練習を早期から計画に入れます。例えば夏までは通史完了・用語暗記、その後は毎週日本史と世界史の論述1題ずつを書く、といった計画です。東大は全範囲から出るので弱い時代・地域を残さないよう、計画表に「この週はアフリカ史を重点復習」など満遍なく割り当てます。地理選択者は日頃からニュースや統計データに目を向け、「なぜこうなるか」を考える癖をつけます。学習計画にも、月に一度は「最新の統計資料を読む日」を設けるなど、時事的知見を取り入れる時間を確保します。

難易度別の学習戦略

難易度に応じて学習の際の力配分や戦略も変わります。易しい問題は絶対に取りこぼさない訓練、難問に対する柔軟な対応の両面が合格には必要です。

易〜標準レベルの問題への対応: 基礎~標準の問題集で扱ったレベルの問題は、本番で即答できるスピードと正確性を身につけます。例えば数学では「この誘導は過去に経験したタイプだ」と判断できるものは短時間で仕上げる練習をします。英語・国語でも設問意図が明確な記述は、一字一句整える前にまず素早く骨子を書き上げる練習を積み、時間配分を最適化します。易しめの問題は満点を取るつもりで丁寧に詰め、ちょっとしたケアレスミス(例えば英語のスペルミス、国語の漢字ミス)も無くすよう過去問演習時から自己チェックリストを作って矯正します。特に化学・計算などは計算ミス防止策(桁や符号のチェック)を習慣化します。

難問への対応: 東大入試では全科目で必ず思考力を要する難問が出ます。これに対しては時間をかけすぎない見切りと部分点狙いの戦略を学習段階から意識します。過去問演習では、「5分考えて方針が出ない問題は一旦飛ばす」ルールで時間配分を訓練します。実際の試験でも、難問に固執して他を落とすことがないよう、解く順番や見極めをシュミレーションします。例えば数学では過去問演習中に「手が止まったら別の大問へ移る練習」をし、柔軟な対応力を身につけます。また難問でも部分点が取れる箇所を探す癖をつけます。公式適用だけでも書けるなら書く、断片的でも知識を書いてみる、といった「点数拾い」の練習をしておくと、本番で粘り強く点を稼げます。難問に対する精神的耐性も重要で、「白紙で出すよりは1点でも拾う」という意識を持ち、難問にも食らいつく姿勢を訓練します。

時間配分の戦略: 東大入試は時間との勝負でもあります。各科目で適切な時間配分を事前に決めておきます。例えば英語120分で大問5つなら、長文と英作文に各30〜35分、リスニング30分、和訳や語法問題15分など大まかな配分を決めます。国語文系150分なら現代文1題40分・もう1題30分、古文35分、漢文30分など。社会2科目150分では各科目75分配分とし、日本史(大問4つ)なら各大問約18分で解く練習、世界史(大問3つ)なら大問1に30分・残り各20分など目安を決めます。このタイムマネジメントを模試や過去問練習で身体に染み込ませ、本番では自動的に動けるようにします。時間内に解ききれない状況も想定し、例えば「英作文は最後5分残して見直す」等余裕時間も計画に入れておきます。

弱点補強の具体的対策

誰しも苦手科目・分野がありますが、東大合格には全科目で一定ライン以上の得点が必要です。弱点をそのままにしないための具体策を挙げます。

苦手科目を早期に見極める: 模試結果や日々の演習で、自分が特に点が伸びにくい科目を把握します。例えば数学の空間図形が致命的に解けない、英語リスニングが聞き取れない、古文が全く読めない等。それが判明したら受験勉強前半で重点投下する計画に切り替えます。夏までに苦手科目の基礎を徹底的に洗い直し、克服に努めます。

参考書・講座の活用: 独学で伸び悩む弱点分野は、思い切ってプロの力を借ります。例えば現代文が苦手なら信頼できる予備校の現代文講義を受けて読解法を学ぶ、数学のとある分野だけ映像講義を利用する、英語リスニングはシャドーイング教材(NHK英語講座等)で特訓する等です。特に記述答案の癖は自己では気づきにくいため、国語や社会の論述は学校や塾の先生に添削をお願いし、弱点(例えば「抽象的すぎる表現」「論点のずれ」など)を指摘してもらいます。それをもとに書き直すことで弱点補強につなげます。

基礎に立ち返る: 苦手分野ほど「基礎事項の欠落」があるものです。例えば英語長文が苦手なら文法や単語に穴がないか確認します。古文が読めないなら単語・文法を一から総復習します。物理が苦手なら公式の導出や基本問題集に戻って理解を深めます。「土台となる基礎力が思考スピードを支える」科目ですから、直前期でも基礎のチェックを怠らないようにします。

過去問分析で弱点発見: 過去問を解くと、自分の弱点がより明確に浮き彫りになります。例えば東大数学過去問で整数問題ばかり落としている、英語要約で字数オーバーして減点される、世界史論述で語句の出し忘れがある等。これらは過去問演習の復習時に原因を分析します。整数問題ができないのは発想力の訓練不足→類題を他大学過去問から探して解く、要約で字数オーバーするのは要点の絞り込みが甘い→普段から要約練習時に箇条書きで要点整理してから書く癖をつける、論述の語句漏れは知識の網羅性不足→関連事項の年表を作って記憶する、など具体策に落とし込みます。過去問演習→分析→対策のPDCAを回すことで、弱点をどんどん潰していきます。

メンタル面の克服: 苦手科目に対する苦手意識を払拭することも大事です。東大物理のように難しい科目でも、「基本原理を掴めば高得点可能」と前向きに捉えることで取り組み方が変わります。苦手科目ほど「特別なテクニックが必要なわけではない。必要なのは基本の理解と自力で使う力だ」と東大も言っているように、地道な基礎理解が結局近道です。苦手科目に毎日少しでも触れて慣れることで心理的抵抗を減らし、本番でも冷静に対処できるようにしましょう。

5. 図表によるまとめ

最後に、本分析結果を図表を用いてまとめます。各科目の出題傾向、難易度の変遷、学習計画のフローを視覚的に整理し、東京大学受験生が全体像を把握しやすいようにしています。

科目別出題傾向の可視化

以下の図表は、東京大学の過去5年(2019〜2023年)における主要科目の頻出テーマを一覧にしたものです。

上記のように、各科目で頻出分野が明確です。グラフで表すと、数学では「微積」「数列」が突出して多く、英語では「読解・要約・作文」が毎回出る等、一目瞭然でしょう。図表1に示したような頻度データをもとに学習優先度を決めることが重要です。

難易度の変遷グラフ(年度別)

東京大学入試の年度別難易度の変化を、合格最低点(得点率)推移という形でグラフ化すると以下のようになります(図表2)。

文科合格最低点得点率推移(2019〜2024): 2019年度は約60%台後半。2020~2021年度、共通テスト開始による影響で文科一類が3年連続低下し一時60%を割り込む(文Ⅰが文Ⅲを下回る異例の事態)。2022年度は全文科類で約6%低下し50%台後半まで落ち込む(2001年度以降最低)。しかし2023年度に各類約7%上昇して再び60%台中盤に戻る。2024年度はやや低下し1.7~2.3%減。

理科合格最低点得点率推移(2019〜2024): 文科と同様に2022年度に大きく低下(全類50%台前半〜後半)。2023年度に7%前後上昇し理科一類は約63%に達する。2024年度は微減で61%前後か。理科三類(医学部)は他より高く推移し、2023年度で約65%→2024年度68%程度。

以上をグラフ化(折れ線グラフ)すると、2022年に大きな谷があり、他年度は60%前後で上下する曲線となります。要因として共通テスト平均点の変動と二次試験難易度が影響していると考察されています。実際、2022年度は共通テストの難化と二次試験(特に数学)の難化が重なった年でした。受験生にとってはこの年は非常に厳しく、逆に2023年度は比較的取り組みやすい問題が多かったことになります。

科目別難易度では、数学が常に難しい一方、社会は比較的安定しているなど違いがあります。例えば図表3に各科目ごとの平均得点率(合格者)推定値を棒グラフで示すと、数学(理系)は約60%、英語・理科は65%前後、社会・古漢は70%前後、現代文は55~60%といった差になります。この可視化から、自分の得意科目・苦手科目が合格者平均に比してどうかを分析する材料になります。

学習計画・問題集選定フローチャート

受験生が最適な学習戦略を立てるためのフローチャートを示します(図表4)。これは基礎から応用までの学習段階と、問題集選定・対策法を流れ図にしたものです。

1. 基礎力診断・固め:

現在の実力診断: 過去問や模試結果をもとに各科目の弱点を洗い出す。例えば数学の微積分で部分点しか取れない→要基礎固め、と判断。

基礎問題集で固める: 弱点科目から優先し、推薦基礎問題集(チャート式、基礎英文問題精講 等)で重要事項を網羅する。基礎参考書を完璧に仕上げることで土台を構築。

チェックポイント: 基礎問題集で8割以上正答できるようになれば次段階へ。苦手分野は引き続き補強。

2. 標準レベル演習:

標準問題集に挑戦: 基礎固め後、志望校レベルの標準問題集(良問のプラチカ、1対1演習、英語長文問題精講 等)に取り組む。過去の頻出テーマを意識して演習する(数学の空間図形、英語要約など頻出分野を重点演習)。

弱点再チェック: 演習の中で特に間違いが多い分野は基礎に戻って復習。例えばプラチカで数列問題が全然解けなければ、一旦基礎問題精講の数列に戻る。

時間配分訓練: 標準問題集を実施する際、時間を計り本番を意識した演習も行う。各科目ごとの目安時間内で解き切る習慣をつける。

到達目標: 標準問題集の問をひと通り自力解決でき、典型問題パターンに慣れること。これができれば東大過去問にも歯が立つ準備が整ったと判断。

3. 東大レベル対策(応用):

過去問演習: 東大の過去問を科目ごとに10〜20年分集中的に解く。実際に時間を計って解答を書き、採点基準に照らして自己採点する。過去問演習で出てきた課題をチェックリスト化し、弱点を修正する。

応用問題集&模試: 余力があれば、東大レベル問題集(鉄緑会教材、上級問題精講 等)や難関大模試問題で腕試し。ここでしか出ないような奇問も経験しておき、本番での動揺を防ぐ。

仕上げと総復習: 出題傾向の総点検を行い、各頻出テーマについて「類題を含め過去に解いたことがある状態」にしておく。直前期には弱点ノートや間違いノートを見直し、最後の漏れチェックをする。

4. 試験直前:

苦手分野の最終補強: 苦手科目について予想問題や直前講習プリントなどで集中的に鍛え、少しでも得点率を上げる。

シミュレーション: 本番同様の時間割で過去問を通し演習し、当日の時間配分・休憩の取り方までリハーサルする。

メンタル準備: 「東大の問題は基本の応用。奇をてらったことは出ない」と自分に言い聞かせ、平常心で挑めるようにする。十分な睡眠と体調管理も計画のうち。

上記フローチャートを辿ることで、「何をいつまでに、どの教材でやるか」が明確になります。例えば高3の夏までに基礎固め→秋に標準演習→冬〜直前に過去問・応用、といった全体計画をこのように可視化しておくと、自分の現在位置と今後のタスクが把握しやすくなります。常に出題傾向(頻出分野)を意識しつつ計画を進めることで、東大入試で問われるポイントを効率よく攻略できるでしょう。

---

以上の詳細な分析と学習戦略を参考に、自身の勉強計画を最適化してください。**「特別なテクニックではなく、基本の徹底理解とその運用力が合格のカギ」**という東大入試の本質を忘れずに、計画的かつ着実な対策を積み重ねれば、きっと合格圏の学力に到達できるはずです。健闘を祈ります!3.

個人的な評価

ネット上にあるデータを、テーマに沿って集めて、整理してまとめてくれる点が良いと思います。特に、3ステップで、ステップアップしながら合格を目指すスタイルは指示どおりで、十分に合格の指標になる内容だと思います。ただ、図表とか入れる機能はないですね。この辺は、他のアプリを使って整形する必要があるのかなと思いました。

とはいえ、たった5分でここまで信頼できる調査をしてくれるのかと思うと、驚きました。学習塾の先生は、とりあえず3万円の課金をして、学生用のレポートをまとめる価値はあると思いますよ。