再建築不可物件はどんな物件?ケースを交えながら説明

再建築不可物件とは?

「再建築不可物件」とは建築基準法の要件を満たしておらず、建て替えができない物件のことです。

再建築不可のパターン別解説、メリットデメリットを簡単に説明いたします。

住居を売りに出そうと思い不動産屋に行ったら「再建築不可物件だ」と言われ取り扱えないと言われた

改築しようと思ったのに「再建築不可物件だからできない」と業者に断られてしまった

不動産を相続したが「再建築不可物件」と聞かされた

以上のような状況で、どのように対処すべきかわからずお困りではありませんか?

再建築不可物件は、住宅地にしばしば存在する不動産なのですが具体的にはどのような物件を指すのでしょうか?

そして、なぜ「売れない」と言われるのでしょうか?

再建築不可とは何の事を指すのか

建築基準法が制定される前に建てられた物件や使用しているうちに隣家との境目などが変わり、建築基準法を満たさなくなってしまった物件など事情は様々です。

再建築不可物件とは言ってもすぐに取り壊しや退去を命じられたりするわけではありません。

また、再建築不可物件に住み続けたとして、罰則が課されることもありません。

近年ニュースやテレビ番組などでもよく耳にする、目にするようになった言葉、「再建築不可」ですが、なぜ再建築ができないかというと建築基準法という法律が大きく関わっています

建築基準法で定められている定義とは

建築基準法上の道路(原則として公道などの幅員4m以上)に接していなければならない

建築基準法上の道路に間口が2m以上接していなければならない

「接道義務」と言われていますが、これは災害や事故、火災などが起こった場合に避難経路の確保や緊急車両が出入りしやすいことを目的としています。

上記の定義に抵触している場合には再建築不可物件となってしまい、東京都内においても住宅密集地などでは再建築不可の物件が、それなりの数で存在しております。

接道義務違反の3つのパターン

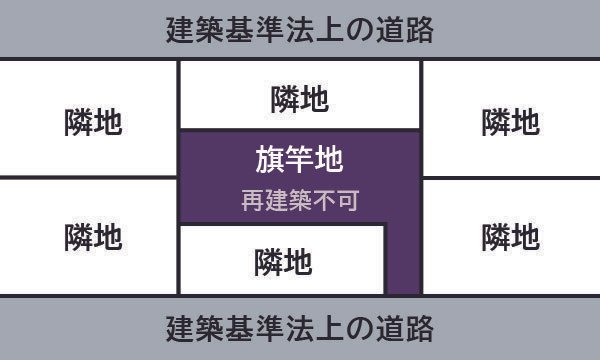

旗竿地(はたざおち)

分譲住宅地などで今も良く見られる旗竿地(はたざおち)とは奥まった部分に住居があり、道路と敷地との接する部分が、通路上に狭くなっている物件のことです。竿付きの旗のような形状をしていることから「旗竿地」といわれます。

※「敷地延長や敷延」と呼ばれることもあります。

旗竿地自体は接道義務違反に当たりませんが道路と接している面の幅が2m以下の場合には、接道義務違反にあたります。

暗渠(あんきょ)

暗渠とは、かつては川(水路)だった箇所にフタをして作られた道のことです。

一見、道路と何ら変わりありませんが、建築基準法上の「道路」とは認められていないため暗渠に面した物件は、再建築不可物件になってしまいます。

袋地(ふくろち)

袋地とは、周囲を住宅に囲まれていて、公道にも私道にも一切面していない住宅のことです。

袋地の場合、自宅に入るためには必ず他人(囲繞地)の敷地を通らなくてはなりません(囲繞地通行権)。

原則として、他人の敷地を通行する対価として通行料を支払う義務があります。

再建築不可物件のメリット・デメリット

再建築不可物件のメリット

通常の物件よりも安く購入できる

再建築不可物件は、他の一般的な物件と比較すると評価額が安いので安く購入できる可能性が高い物件です。

固定資産税・都市計画税が安い

土地評価額が低いため、毎年かかる固定資産税と都市計画税も安くなります。

再建築不可物件のデメリット

メリットと比べると、デメリットははっきりしていて、具体的にイメージしやすいのではないかと思います。

建て替えができない

建て替えができないことは何よりも大きなデメリットです。

老朽化によって建物の骨組みまで損害が起こったときはもちろんですが自然災害や火事などで倒壊してしまったときでも、建て替えできません。

売却が難しい

再建築不可物件は建て替えができないため、一般的な不動産のようには、なかなか売れません。

再建築不可物件は、銀行の住宅ローンが組みづらいという面があり、現金で購入するかたを対象にしないといけません。購入者の幅が狭まります。

居住する際に使い勝手が悪い

接道義務の具体的なパターンで紹介したように囲繞地(周囲を他人の敷地に囲まれた物件)や旗竿地(道路との間口が狭い物件)などは住居としての使い勝手が良くないこともあります。

例えば、日照が悪かったり、隣家との境界があいまいだったりといった事情により、居住するうえで少し不便に感じられることもあります。

不便さを解消するためにリフォームをしたり、周辺の住民の方と話し合いや調整をしたりするのが一般的です。

再建築不可物件には売却以外の選択肢は?

再建築不可物件の整理や運用を考える場合基本的には「早く売却すること」をおすすめしていますが、売却した後で「やっぱり売らなければよかった」とならないように、売却以外の方法について確認してみましょう。

リフォームをして住居や賃貸物件として活用する

再建築不可物件のままリフォームをして、見栄えを良くしたり暮らしやすい住居にしたりして運用する方法もあります。

しかし、リフォームや運用の際にも、いくつか懸念事項があります。

◆リフォームの懸念事項

リフォーム業者が見つけられるか否か?

再建築不可物件のリフォームに関する知識や技術のある業者を探さなければなりません。

リフォーム金額が予算内に抑えられるか否か?

リフォームに費用が掛かりすぎると、その後売却や賃貸経営をしても、収支がマイナスになってしまいます。また、そもそも費用を捻出できないことも考えられます。

周辺地区に住む方々の了承が得られるか否か?

建築不可物件は、住宅が密集していることが多いので、周辺の方々の理解も重要です。

住居としての安全性が確保できるか否か?

柱や基礎は元のものから変更できないので、耐震性などの不安が残る場合があります。

◆賃貸運営の問題点

集客を自身で行う場合、労力の負担が大きい

賃貸運営をする場合は、入居者が現れないと利益が得られません。広告やインターネットサイトなどを使って集客しないと結局、利益があがりません。

後からメンテナンスに手間と費用が発生する可能性がある

特に古い物件の場合は、雨漏りや家の傾きなどの問題が後々生じる可能性があります。

費用が掛かるだけではなく、住民からのクレーム対応の手間や負担も生じてしまいます。

再建築不可物件で一番やってはいけないケース

それは再建築不可物件を更地にしてしまうのは最悪の選択です。

建物に税金がかかっているのがもったいないなどの理由から更地にすることを考えられる方が見うけられますがいったん更地にしてしまうと、以下のデメリットがあります。

新しく建物を建てられない(「建て替え」になってしまうため)

住居としての固定資産税の優遇がなくなり、固定資産税の額が上がる

使い道がなくなり売れなくなる

つまり、売ることも居住することもできない、使い道のない不動産になるにもかかわらず高い税金を払い続けなければならない、という「負の財産」になってしまうということです。

再建築不可物件を所有するリスクは?

再建築不可物件を所有するリスクはあるのでしょうか。

居住している所有者からしてみれば、建替えができないだけで、建物を利用することだけを考えた場合、再建築できる物件と比べ何ら遜色なく利用することができます。

しかし、再建築不可物件は、以下のリスクがあることを知っておく必要があります。

緊急車両が通れない可能性がある

再建築不可物件の多くは、道幅が狭かったり、建物が奥まっていたりと、消防車や救急車が通れない場所に存在しています。

建築基準法で定めている道路は道幅4m以上、接道幅が2m以上というのは、交通上・防災上・安全上の観点から定められています。

万が一の際に大きな影響が出る可能性があります。

近隣トラブル

再建築不可物件には、他人の土地を通行利用しなければ自分の土地に入れない袋地が存在します。

袋地の所有者は、袋地を囲む囲繞地に対し、囲繞地通行権(民法210条)という権利を有しています。

しかし、人と人との問題ですので、些細なことで近隣所有者とトラブルになり、今まで通れていた道または他人の土地を通れなくなったなどのケースは少なくありません。

建物維持管理に多大な費用が

再建築不可物件は建替えができない為、リフォーム等を行い、建物を維持管理する必要があります。

建替えができない為、内装が外装だけでなく、基礎や柱などの建物躯体の維持管理をしなければいけない可能性が高いです。

・マーキュリーについて

マーキュリーは、豊富な不動産の知識と経験を基に、不動産オーナー様が抱えるお悩み・お困りごとを解決いたします。

不動産に関するお悩み・お困りごとは多種多様で、人それぞれ異なります。

ご不安や問題点を的確に把握し、事案ごとに応じた最善な企画をご提案いたします。

不動産に関わる全ての人が納得でき、結果に満足できるよう、問題解決を目指し続けることが、

我々の存在意義であり、使命だと考えております。

【提供サービス】

・借地権や底地に特化したサービス「借地権相談所」( https://shakuchiken.net/ )

・再建築不可物件に特化したサービス「再建築不可.net」( https://saikenchiku-fuka.net/)

商号:株式会社マーキュリー

本社:〒105-0004 東京都港区新橋6-22-4 MERCURY SHINBASHI

設立:2004年12月

代表者:代表取締役 宮地 博明

資本金:3000万円

事業内容:権利調整事業 不動産開発事業 借地権・底地権買取り事業 マンション建て替え事業

公式サイト:https://mercury-realestate.co.jp/