やさしさの旅05「豊かな、まわりみち」

RABアナウンサーの夏目さんから連絡があり、豊盃の蔵へは13時半に伺うことに。ならばその前にお昼ご飯を食べてしまおうと、これまた弘前市民に長く愛され続けている「虹のマート」へ。

虹のマートは、昭和31年から70年近くも続く市場。建物の中に、鮮魚、精肉、八百屋、お惣菜屋、蕎麦屋など、このまちの暮らしを感じられるお店が20店舗以上集まっている。名物のイカメンチや、津軽そばをはじめ、魅力的な食材が並ぶ市場を歩きながら、お昼ご飯を物色。僕は、焼いた銀ダラと、マグロの漬け、そして筋子おにぎりをチョイス。イートインスペースで過ごすランチタイムの幸福。その土地の名店に伺うのもいいけど、こうやって市場で各々好きなものを買って食べるのもよいもの。

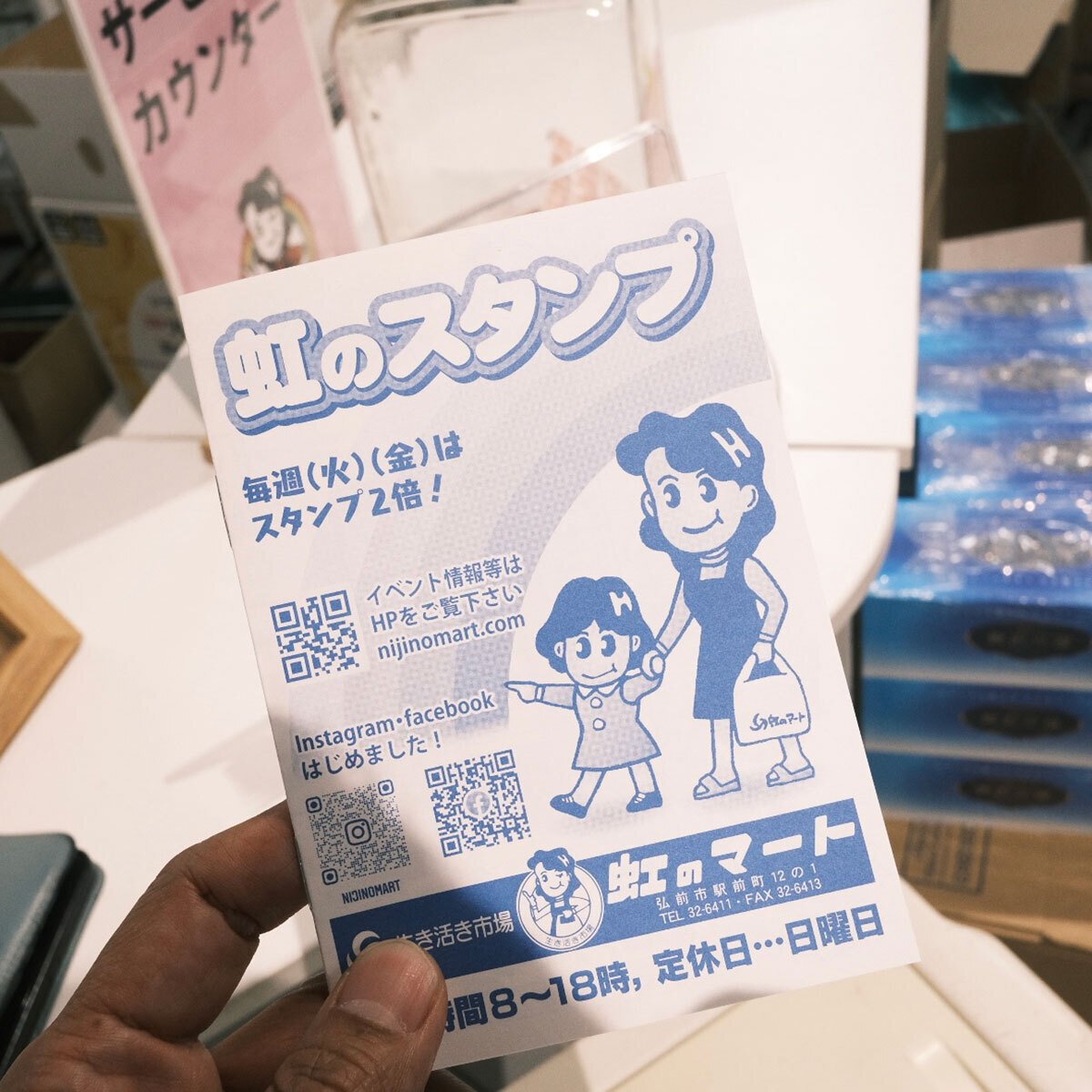

ちなみに「虹のマート」には、創業当初から続いている「虹のスタンプ」というポイントサービスがあって、200円ごとにもらえるシールをシール帳のような台紙に貼って、それが一冊いっぱいになると、500円分の金券となる。子供の頃はこういうのよくあったよなあと懐かしく思いつつ、最近のdだかTだかVだかいうポイントシステムの味気なさを思う。その日は偶然にもシール2倍デーとのことで、旅人にはもったいない数のシールをもらってしまった。

まあ、せめてアンリのほうがまた来るだろうし、アンリにあげればよいかと思っていたけれど、帰り際、サービスカウンターの上に、たくさんのシールが入ったガラス瓶を見つけた。そこにある説明によると、不要な方のシールを集めて、まちのために使う「ニジママのへそくり」という取り組みを始めたとある。僕のような観光客や、そもそも集めていない人のシールを回収して、虹のマートが弘前のまちを良くするために使ってくれるなんて最高じゃないか。こういう利他的な気持ちの捌け口があるのは本当に良い。これこそ、dだかTだかVだかRだかでは満たされない感情。アナログなシールだからこそ、みんなが本来もっているやさしさをこんな風に発露させることができるのだ。そもそも旅人が訪れた街への感謝を伝えられるのは最高。わずかな気持ちだけれど、僕もガラス瓶にシールを入れて帰る。

虹のマートを出て、まだ少し時間があったので、ひと月ほど前にオープンしたばかりだという「まわりみち文庫 駅前店」に立ち寄ることに。本店には夕方に伺う予定にしていたのだが、小さな書店さんがこの時代に2号店を出すこと自体、かなりスペシャルなことだと向かってみる。広さは4坪もないものの、その名の通り、駅前の好立地。アンリいわく、駅前店は「まわりみち文庫」と名付けられているものの、オーナーは秋元さんという、医療器具販売会社の社長をされている方。年間200冊も本を読むくらいの本好きで、ご自身がそうだったように、人生を変えるような本と出合ってもらいたいと、足繁く通っていた「まわりみち文庫」店主の奈良さんを口説いてオープンにこぎつけたのだという。なんという情熱と、なんという幸福な出会い。

弘前といえば、最近衝撃だったのが、ジュンク堂書店弘前(中三)店の閉店。昨年、ジュンク堂書店大分店が閉店したときもショックだったけれど、地方の大型書店がなくなってしまうのは本当に悲しい。特に、神戸で育った僕は、ジュンク堂に対する思いが一際、強い。

ジュンク堂書店は、僕も若い頃にお会いしたことがある工藤恭孝さんが神戸三宮でスタートさせた書店。元々は、お父さんから引き継いだ神戸元町の大同書房を1976年に三宮センター街へ移転した際に、ジュンク堂と名付けたのが最初。ジュンク堂という名は、お父さんのお名前、工藤淳に由来している。Jun Kudo。

まわりみち文庫2号店のオープンはもう少し先を予定していたけれど、それを早めて5月1日にオープンさせたのは、秋元さんが4月30日にジュンク堂が閉店することを知ったからだという。弘前のまちに書店の文化を途絶えさせたくないと、ジュンク堂からのバトンを受け取れる日として、5月1日にこだわったという。神戸からやってきた僕は、なんだかそんな話を聞くだけで感極まりそうになる。栄枯盛衰。世の中は変化し続けるけれど、それでも変わらない本への愛を感じ、本に携わる仕事をすることに、一層誇りが持てるような気持ちになった。

イギリスの本屋をイメージしたという外観や店内は、実におしゃれで、ガラス張りのお店はまさに、弘前の街の文化を灯す光になるに違いない。心がやさしい気持ちで満たされていくなか、いよいよ夏目さんがつないでくれた豊盃の蔵へと移動する。

弘前駅前から、豊盃の醸造元、三浦酒造までは車で20分ほどだったろうか、想像よりも随分現代的な建物で驚く。正直、古風な蔵を期待していたので若干がっかりもしたのだけれど、それは旅人の勝手というものだ。

日本酒好きにとっては有名な「豊盃」だが、そうでない人に説明を試みる。三浦酒造の酒造りの特徴は、兄の三浦剛史さんと弟の文仁さんの兄弟で造る酒だということ。現在は兄の剛史さんが代表を、弟の文仁さんが製造担当としてその責任者を務めるが、いまもなお、兄が酵母培養や酒母づくりを担い、弟が麹ともろみ担当するなど役割を分担し、二人三脚な酒造りを続けている。しかしそもそも蔵元の息子たちが自分たちで酒造りを始めるにいたったのには理由がある。

かつての酒造りは、冬の時期限定で、南部杜氏や津軽杜氏と言われる杜氏集団から、酒質責任者である杜氏を招き、酒造りを行っていた。しかし杜氏の高齢化が進むなか、年々、杜氏探しが困難になっていった。杜氏が変われば当然、味も変わる。杜氏を探すことに気を揉むくらいなら、酒の品質向上といった前向きなことで悩むほうがよっぽどいいと、兄弟二人が自ら杜氏となって酒造りをはじめた。1999年のことだ。

杜氏主体の酒造りから、蔵元自らが酒造りに関わるという流れは、決して三浦酒造だけではなかった。その頃、世間は焼酎ブーム。さらにはワインがもてはやされ、日本酒業界の閉塞感はかなりのものだったという。しかし追い込まれてこそ、イノベーションは生まれる。2000年代、各地で若い蔵元が起死回生の酒造りをはじめる。そんな流れのなかに三浦酒造もあった。

当時、若い蔵人による若者むけの独自銘柄として圧倒的な人気を誇ったのが山形、高木酒造の「十四代」。僕も大好きな有名銘柄だが、十四代のような酒の登場に、二人が活路を見出していったのも頷ける。そして2002年、自分たちで自ら酒造りをはじめて僅か二造り目を終えたところで、三浦兄弟に大きな転機が訪れる。有名なグルメ雑誌「dancyu」の「ポスト十四代はこの酒だ!」という企画で、「豊盃純米しぼりたて生酒」が一番手に紹介されたのだ。それをきっかけに豊盃は大ブレイクした。

けれど三浦兄弟が素敵なのはそこからだ。注目を浴び、周りの反応が変わってもなお、「手間暇惜しまず、丁寧に思いを込める」を信条に、自分たちの身の丈のままに酒造りを続け、引く手数多な現在でもなお、安易に製造を増やすことはしない。「豊盃」ファンは、その酒の美味さに加えて、そんな二人への酒造りへのリスペクトも含めてファンであるに違いない。

夏目さんのおかげとはいえ、丁寧に蔵を案内いただき、また兄弟お二人に、知らなかった豊盃の酒造りの裏側を聞かせてもらって、ますます豊盃のファンになった。蔵から半径3km以内のお米をベースに、全量を自社精米。蔵の背後にそびえる雄大な岩木山の伏流水で仕込まれる、津軽の風土を醸したお酒を僕はこれからも愛し続ける。これだから日本酒はいい。光栄にも枡にサインを求めてくれて遠慮なく書いて帰ることに。そしてお土産に蔵限定酒までいただいてしまった。やさしさの渦に飲み込まれていく。

帰り際、蔵の前のフォトスポットで兄弟お二人と一緒に写真を撮ってもらった。なんとチャーミングな兄弟! どこでも簡単に出会えるお酒というわけではないが、「豊盃」の名を見つけたらぜひ飲んでみてほしい。

いよいよ今回の納品旅の最終目的地、「まわりみち文庫」に向かう。駅前店とは打って変わって、新鍛冶町のかくみ小路という路地にひっそりとあるお店。以前店主の奈良さんの取材記事を見つけて読んで以来、気になっていて、今回、ようやく訪れることが出来た。弘前で奈良さんと言えば、画家の奈良美智さんのことを思い出す方も多いかもしれない。実際、店主の奈良匠さんは奈良美智さんの甥にあたるとアンリが教えてくれた。新刊と古本がほどよく混ざり合った店内には奈良美智さん関連の書籍やポストカードなどもあって、ほのかなご縁も感じる。店主の奈良さんはとにかく穏やかな空気をまとわれていて、突然の訪問ながら、「取り戻す旅」もその場ですぐに仕入れてくださった。「検索だけの近道はやめ、読書でまわり道を散歩する」という意味を込めたという店名に、僕の新著はきっとピッタリなはず。今回の旅もそうだが、僕の人生はまわり道でできている。

あんなにもたくさん持ってきていた新著が、「まわりみち文庫」に納品させていただけたおかげで綺麗になくなった。実は、新著にも登場する株式会社金入の社長で友人の健雄ちゃんが、自らが営む書店で大プッシュするからと、何冊でも置いて帰ってくれと言ってくれて、八戸に行った際に、60冊以上も納品してきたのだ。とにかくずっと、青森の人たちのやさしさを浴び続けている。そして利他性の女神のようなアンリが再び青森市のホテルまで送ってくれて、さらに明朝、空港まで送るからと飛行機の時間を再確認してくれる。

そして再びときは、帰阪する日の朝へ。

ここから先は

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?