支合は命式の土台の安定感をはかる指標

四柱推命の、「支合」についてまとめています。

この記事は、四柱推命を書籍等から勉強中のわたしが読書メモとしてアウトプットした内容です。

私が今勉強中の書籍は、「阿部泰山流」といわれる流派の考え方をもとにしています。

四柱推命は、日本国内で複数の流派がそれぞれの解釈で鑑定をしているので、四柱推命を勉強するときにその文献や情報がどの流派をくんだ考え方なのかを把握しておくことは大事!

支合と、その目的

支合は、十二支の支同士が結びつく関係のこと。

全部で6通りの組み合わせがあることから六合とも呼ばれる。

四柱推命では、自分の運命図ともいえる命式、運勢を見る大運(歳運)で支合になる支があるかどうかを見極める。

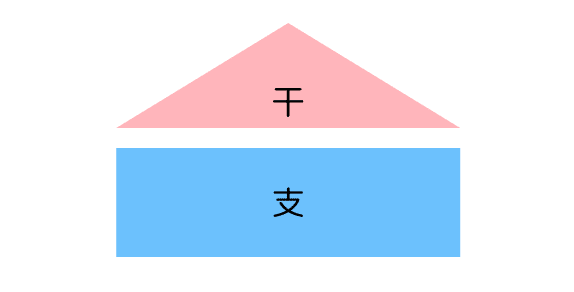

たとえば、命式では天干の下に地支の欄があるが、

この地支を天干の土台として見たとき、支同士の結びつきがしっかりしていて丈夫なのか、不安定でぐらぐらしているのかをはっきりさせようとする。

そのときのひとつの観点になるのが支合というわけだ。

支合があるとどうなる?

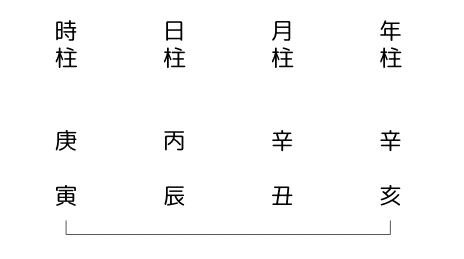

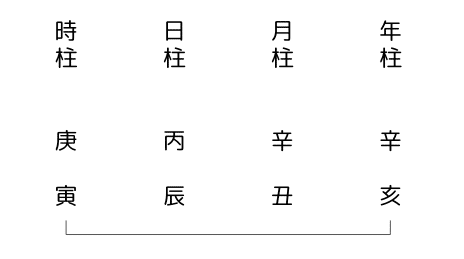

上の命式の例で説明する。

この場合、年・時柱の地支が亥と寅で、支合の組み合わせになる。

年・時の2つの柱は土台としてしっかり安定していると読める。

柱同士の結びつきが強い = 仲が良い とみることも。

大運・歳運の支合 … その期間中だけの限定の仲ということ。

土台が安定することは喜ばしいことなので、

支合が命式や大運(歳運)にあれば基本的に吉と見る。

なぜなら、四柱には通変星がそれぞれ連なっているが、

良い通変のある柱の支合は、吉運がさらに分厚くなり、

悪い通変の柱の支合だとしても、凶作用は薄くなるためだ。

※通変星の良い・悪いは今後の記事で解説・補足します

たとえば男女の命式を見比べたとき、

お互いの日支同士が支合をしていると、結婚相手としてふさわしい相手とするひとつの観点をクリアしていると読むことも。

支合の場所によって作用は変わる?

先程の命式の例だと、年と時の柱は最も遠い柱同士の支合だ。

支合は、隣り合う柱同士のほうが安定感は強くなり、

この図のような命式の支合は遙合といって、やや支合の作用が劣る。

また、日支と他の柱の支の支合、日支以外の組み合わせの支合の場合、前者の日支が絡んだ支合を中心的に見る。

おわりに

支合があると運が良くなると言われてもぱっと想像がつきませんが、今後記事にする予定の「旺・衰・強・弱」の判断にはとっても重要なものさしになります。

学んだことを少しずつ整理しながら、奥深い四柱推命の理解をもっと深めていきたいです。