結婚相手の相性もわかる?干合とは何かを学びたい!

四柱推命の、「干合」についてまとめています。

この記事は、四柱推命を書籍等から勉強中のわたしが読書メモとしてアウトプットした内容です。

私が今勉強中の書籍は、「阿部泰山流」といわれる流派の考え方をもとにしています。

四柱推命は、日本国内で複数の流派がそれぞれの解釈で鑑定をしているので、四柱推命を勉強するときにその文献や情報がどの流派をくんだ考え方なのかを把握しておくことは大事!

特に今回、流派の違いが顕著に現れそうな部分のまとめとなっています。

干合とは

干合は、仲のいい干同士が手をつなぐ関係のこと。

図では、直線上にある陰と陽が異なる干同士の5つの組み合わせがある。

《 例1 》 甲 = 陽干 と 己 = 陰干 の 干合

《 例2 》 丙 = 陽干 と 辛 = 陰干 の 干合

この組み合わせは、陽干が陰干を剋す、有情の剋の関係になっている。

↓「有情の剋」についてのおさらいはこちらの記事で!

干合するとどうなるかというと、

四柱推命における運命を表す「命式」、運勢を表す「大運」「歳運」に変化を起こす。

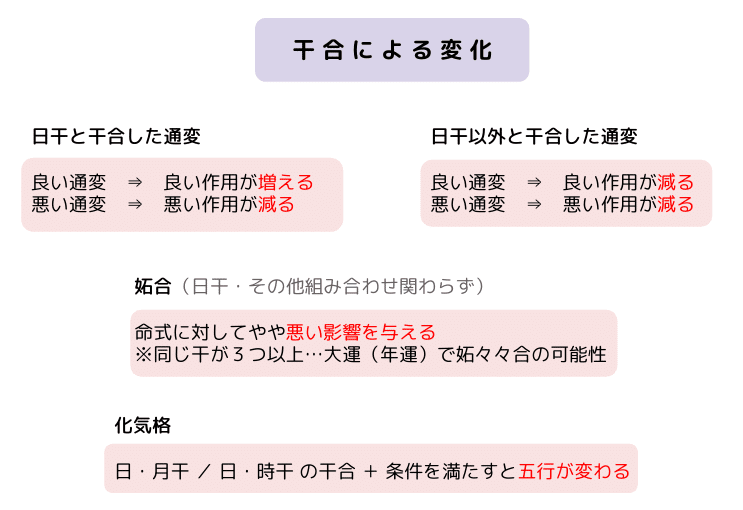

具体的な変化の作用は、以下の通りだ。

⭐日干と干合

日干でない方の干が良い通変なら吉運が倍加し、悪い通変でも凶運を無くす

⭐日干以外の干同士の干合

良い通変は吉の作用が弱くなり、悪い通変は凶の作用が弱くなる

⭐日干と日支蔵干の干合(自化干合という)

大変良い作用になる

命式と大運を組み合わせたときの干合はこのように線で結んで表せる。

明合と暗合

干合は、命式中のどこの位置の干が手を繋いだかによって呼び方を区別する。

天干同士の干合を明合、蔵干同士の干合を暗合と呼ぶ。

ちなみに、天干と蔵干の干合は2つの呼び方を合わせて明暗干合と呼ぶ。

妬合と争合

干合は、さらに1つの干が2つの干から板挟みの関係になる状態を妬合と区別する。

この図で、2ヶ所に妬合と読める位置がある。

1つ目は、大運の「甲戌」の10年間(大運は干支ごとに10年分の運勢を表す)の部分を見てほしい。

大運の「甲戌」の「甲」は、命式の2つの「己」と板挟みになる。

この場合、「甲戌」が巡る10年は妬合が期間限定で発生する。

2つ目は、時柱の蔵干、「戊」の部分。

年柱の「癸」と、大運の「癸酉」の「癸」と板挟みになる。

この場合も、「癸酉」の巡る10年のみ期間限定で妬合となる。

妬合はまたの呼び方を争合といい、陰干2つが陽干1つを取り合うので、2人の女性が1人の男性のために争うイメージだ。

基本的に、命式、大運・歳運で妬合となる時期は十分注意が必要となる。

どの干が妬合しているかによって読み方は変わってくる。

干合すると五行に変化が?

干合があると、化気格といって、条件があてはまると、まれに命式の大事な部分の月支蔵干通変を変えることがある。

その条件は、以下の図の通り。

このように、日干を中心に、月干もしくは時干と干合するとき、

変化する五行と月支の五行が必ず同じ場合のみ起こる。

図の例の場合、庚と乙の干合について、

庚はもともと金なのでそのまま、

乙は木の五行から金の五行、辛に変わる。

なぜ辛になるのかは後述する。

化気格の場合、四柱推命の一般的なバランスの見方が当てはまらなくなる。

比・助(比肩劫財・偏印印綬)、洩(食神傷官)の運が巡ると吉、

剋(偏官正官)の運が巡ると凶、などなど。

月支蔵干通変による性格はそのままで見ることができる。

五行が干合で変わる理由

五行が干合によって変わる仕組みは以下の図の角度で説明できる。

円を10等分して36°ずつに区切り、甲を0°とし、36°ずつ加えるとこの図のようになる。

向かい合う干同士が干合で、干合する干の角度を加えると、

甲0° + 己180° = 180°

⇒ 己の土(化気土格)、甲が戊に

乙36° + 庚216° = 252°

⇒ 辛の金(化気金格)、乙が辛に

丙72° + 辛252° = 324°

⇒ 癸の水(化気水格)、丙は壬、辛は癸に

丁108° + 壬288° = 396° 396° − 360° = 36°

⇒ 乙の木(化気木格)、丁は乙、壬は甲に

戊144° + 癸324° = 468° 468° − 360° = 108°

⇒ 丁の火(化木火格)、戊は丙、癸は丁に

上のように求めることができる。

さきほどの例の庚と乙の干合は、このような理由で金の五行でない乙が辛に変わる。

化気格の組み合わせで、2つの干の五行が化す五行のどちらでもない場合、2つの干が化す五行に変化する。

結婚の相性を見るときに使える?

干合は、最初に記載したように有情の剋になる関係の干同士のことをいう。そのため、男女、夫婦の合ともいわれる。

例えば2人の日干が干合していると、性格上打ち解けやすい可能性があり円満と読める。

結婚相手の相性を考えるときのひとつの指標になりそうだ。

おわりに

干合は、隣り合う干同士、つまり年月、月日、日時の柱の組み合わせのときにしか数えない、という教本を読んだことがあります。

泰山流の粟田泰玄氏の書籍では、年・時の柱の離れた干同士も干合として数えています。

先程も引用した命式の具体例ですが、こちらはそのまま書籍の例を自作して図にしたものです。

よく見ると、年柱の蔵干、癸と、時柱の蔵干、戊を干合とみなしています。

離れた柱の干同士は干合とみなさない教本もある中、この考え方は泰山流全体で統一されたルールなのか、粟田氏のみのルールなのか、はっきりさせるには独学故のデメリットを感じます。

化気格の条件も、既に拝読した書籍の中で差異があります。

複数の流派を満遍なく勉強しようとすると、このような流派ごとの解釈やルールの違いにぶつかりますね。

様々な流派を学んだ経験者の方のブログやメールマガジンを参照すると、自分がこれだと思うメインの流派を選ばれていると感じます。

今後、泰山流以外の流派に振れるときに知識が混雑しないよう、そういうものかぐらいの感覚で受け止めておきたいですね。

こちらの記事を読まれた方が混乱しないよう、参考にしている書籍2冊の書名を記しておきます。

著者2名は師弟関係にあたりますが、弟子の粟田泰玄氏のほうが、読者に分かりやすいよう伝える例の表現が巧みと感じます。

出版された時代も当然弟子の粟田氏のほうが私たちの時代に近いので、文章の形式も歴史をそこまで感じません。