旺衰強弱をはかる通変のみかた

日干の旺・衰・強・弱をはかる「通変のみかた」について取り上げています。

この記事は泰山流の考えに則った書籍を参考にしています。

また、今後加筆修正する可能性があります。

通変星のおさらいは以下の記事からどうぞ。

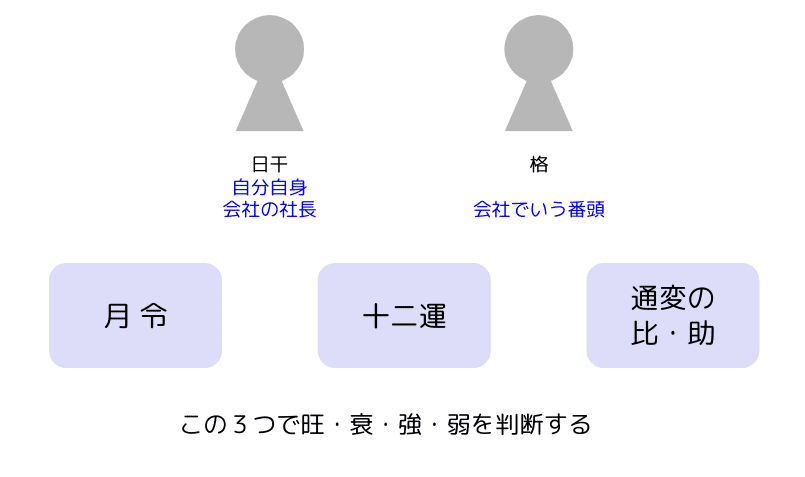

日干と格の旺・衰・強・弱をはかる3つの指標

四柱推命では、日干を自分自身と捉える。

自分の命式を会社に例えたとき、自分は会社の社長だ。

そのとき、会社を支える7人の社員(四中八字で日干を除いた数)の中で、月支蔵干の社員は番頭となる。

会社は社長だけ敏腕でも、社員をまとめる番頭も力を持っていなければ発展しない。

なので、四柱推命においては、日干と番頭の「格」がどのくらいの強さで、その強さが均衡しているかを重視する。

日干と格の旺・衰・強・弱のはかりかたは、「月令」「十二運」「通変」の3つを活用する。

この記事では、「通変」を使ったみかたを紹介する。

通変による強弱

通変は10種類あるが、日干を強める通変と弱める通変でグループわけができる。

比・(扶)助の2つは、命式上、大運・年運でめぐるときも日干を強めてくれる。

比助が多いということは、日干と同じ、もしくは生じる五行の干が多いということ。

日干を強める作用は、助 < 比 の順に強い。

洩・分勢・剋の3つは、逆に日干を弱める。

洩分剋が多いということは、日干が生じる、剋す、剋される五行の干が多いということ。

日干を弱める作用は、洩 < 分勢 < 剋 の順に強い。

命式の具体例

上の命式を見てほしい。

天干・蔵干あわせて8つの干に対して、右に木火土金水の配分を記載している。

この命式の日干は甲、「木」にあたる。

そこで、通変の強弱をみていくと、

自分を強める通変・・・3つ

比:比肩 × 1、

助:偏印 × 1、印綬 × 1

自分を弱める通変・・・4つ

洩:傷官 × 1

分勢:偏財 × 1

剋:偏官 × 2

通変の数を比較すると、強める:弱める=3:4の割合になる。

通変だけで強弱を判断するなら、日干の強さは中和〜やや弱めになるだろうか。

ここに、月令や十二運などのその他の強さをはかる要素が入ってくるので、一概に通変の強弱だけで日干を判断するのは早計になる。

おわりに

上記の命式は、私の夫の命式です。

表面上の通変、五行の均衡だけを見るなら、五行周流でバランスも良いです。

企業でサラリーマンとして働いていますが、周囲の同僚からは年齢問わず相談役になることが多いそうです。

私は、日干が甲の人は神社のご神木のような存在だと思っています。

彼の回りにはなぜだか人がよく集まります。

木の五行が大過すると起こすようなお節介や短気さもなく、穏やかで仕事熱心で、社外の付き合いの人からよく仕事を誘われます。

彼のような人が、五常を極め五徳を得た賢者のような存在なのだろうと私は思います。

※五常・五徳の話はこちらで解説しています。