『感電上等!ガジェット分解のススメHYPER』レビュー

『感電上等!ガジェット分解のススメHYPER』

ギャル電 、山崎 雅夫、秋田 純一、鈴木 涼太、高須 正和 著

⚡

きっと、私が喜ぶとおもってくれたのでしょう、発売前にご献本いただきまして、さっくり読んでみました。(∩´∀`)∩☆

献本頂きましたー🤗

— 神楽坂らせん@ ,,Ծ‸Ծ,,☆ (@auxps) January 20, 2023

まさにワタシのための本!?w

面白そうー☆ pic.twitter.com/xL0ZSSyMTq

ありがとうございます!!

いやはやもう、めっちゃ喜びましたですよ! ホントに!

◇

まず冒頭。著者のひとり、ギャル電さんの「分解は難しくないし怖くないヨ。まずは楽しんでやってみようヨ!(意訳)」というメッセージがあり、ページをぺらりとめくれば、かの『ハードウェア・ハッカー』の著者で、分解の達人、われらが分解界(?)のヒーロー、バニー・ファンさまからのスペシャル・メッセージががが!

これ、超名文ですよ。

人生の楽しみ方の多くで、たとえば音楽や料理を楽しむ時、音楽のメロディ・フレーズや料理の素材・スパイス等を人は自然に直観的に「分解し、分析している」。

人の造りしものには必ずある種のパターンがあり、こうした分解や分析をくりかえすことで、設計の元となったロジックを知ることができ、さらに設計者がなぜそうしたかを考えることでその人物の発想や、ひいてや世界そのものを理解する入り口になる……などなど。

感動です。このメッセージのページだけでもWebで公開しません??w

「メイカーズ憲章:The Maker’s Bill of Rights 」みたいに【分解者宣言】とかして額装して飾りたくなっちゃうw

(あ、でも「分解者」、って言い方なんかイマイチですね。Decomposer? Disassembler? なにか良い言葉あるといいんだけれど……。バニー・ファンさまは ”Teardown” って言葉つかわれてますね。辞書によると「取り壊し」。ううむ、日本語にするとなかなか暴力的……。そういや【ハッカー宣言】なんて本も前にありましたが、ちょっとアレは違う気がするのでパス)

優しい入り口からはじまってぐぐいと分解バイブスがあがってきたところで第一章、高須正和さんによる【電子ガジェットを「読む」】という節。

これも名文で、(分解によって)設計者の意図やその背景を読み取ること、人間の本能である「わかったぞ!」という喜びが刺激されてうれしい(バイブスあがる!)こと、そして、その喜びや気づきをシェアすることのすばらしさ、うっかり失敗してしまったりも含めて、「面白かったな、今度はもっとうまくやろう」と、「手を動かさないとわからない面白さに気づく」ことこそ大切であるというマインドセットを語ってくれています。

さらにここで、高須さんは人間もハードウェアであると語っています。ヒトの目というハードウェアが、白い紙に印刷された黒いインク(というハードウェア)に反射される光の波長の差を捉えて電気信号に変換し、それを脳に伝えて……。と、読書というシステムの構造を「分解」してみせてくれるのです。

そういえば、「人間というハードウェアはどうなっているのだろう?」と、江戸時代に人体を知るために分解してみた人、いましたね。杉田玄白さんっていう方。

かの人は『解体新書』で創造主の意図を知りたかったのかもしれませんねぇ。(ま、ID論とかに立ち入るのは今回やめておきますが)

さて、杉田玄白さんのころは、こうしたシステムの分解(神の意図を知ろうとすること=人体の腑分け)はかなーり忌避されたことではありましょう。(現在も、ですが)

電気製品の分解について、同じように感じてしまう人も、やはり多いことと思います。危険・怖いだけでなく、エライ人が作ったはずのブラックボックスの中身を暴くことは「やってはいけないこと」だと、つい思ってしまう。

このあたりについて、最初のギャル電さんは頭でっかちな理屈ではなく感覚で「怖くないヨ・楽しいヨ」とフィーリング&バイブス(+イキオイw)を伝え、高須さんは『分解の権利』というコラムで法的にも問題ないから心配しないでね。と安心させてくれ、ガジェットの分解の楽しさ、すばらしさを、他の著者の方々とともに声を大にして伝道してくれるわけです。

著者の皆さんご紹介

意外にカット数多い??

ここで著者の皆さんを軽く紹介させていただくと

高須 正和さんは『ハードウェアハッカー』の翻訳者さんで電子部品や量子コンピュータ(!)の輸入販売をされている株式会社スイッチサイエンス(いつもお世話になっております。)の方。

秋田純一先生はマンガ「ハルロック」の先生(のモデル)で、

↑の著者の方。(「無駄な抵抗」コースター愛用してますw)

山崎雅夫さんは100円ショップ製品の分解者として有名。

I/O誌に連載しているほか、

こんな本を書かれています(もってます。レビューするの忘れてたw)

noteもやられてますね。フォローしなきゃw

ギャル電さんは

↑こんなかんじのアゲアゲな本書かれたり

今をトキメクゆーちゅーばーさんだったりします。

鈴木涼太さんは、ご著書はみつかりませんでしたが

↑のようなブログかかれてます。

(おそらく行動範囲的にラジオデパートあたりですれ違っている気も?w)

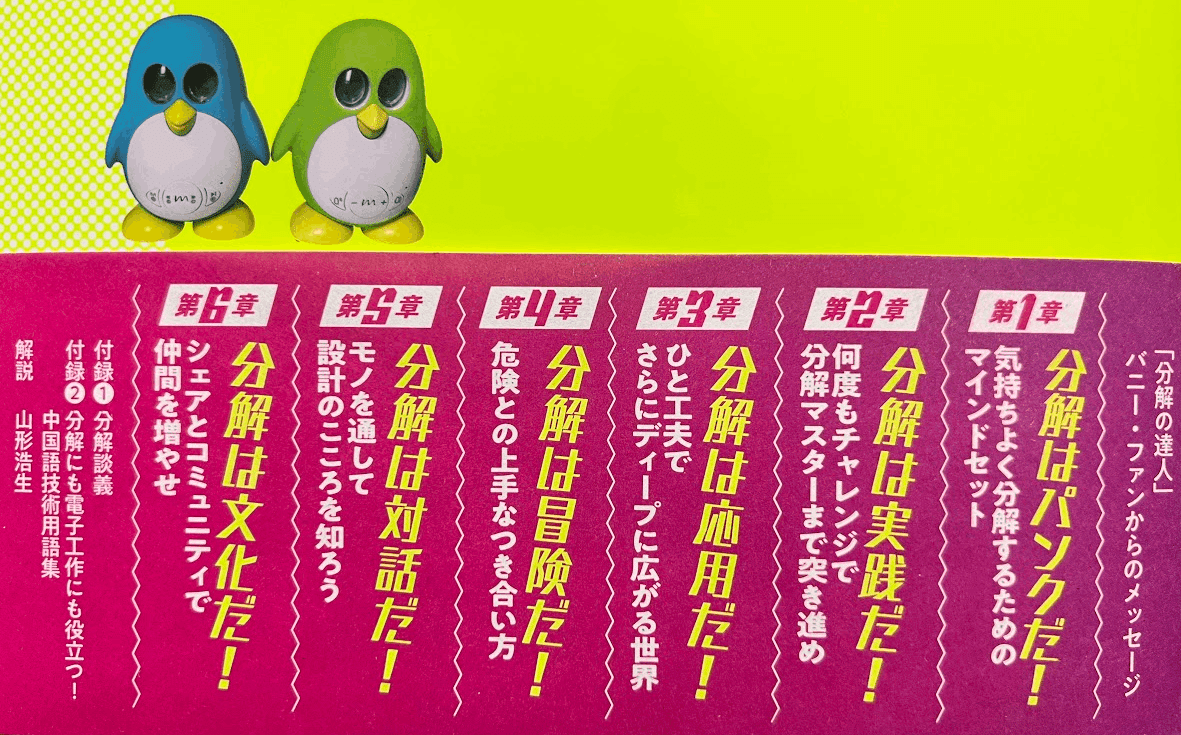

このような方々をメンターにして、分解バイブスあがりっぱなしでワクワクドキドキの全六章。

※山形浩生さんが解説されているのもポイントw

初心者から中級者までに特に。そして、「あるあるあるー!」と一緒に盛り上がりたい上級者にもおすすめな、【電子ガジェットの解体新書】

1月27日発売です。

予約予約ッ!(∩´∀`)∩☆

⚡

あ、そうそう、個人的にとっても役に立ちそうなのが最後についていた付録のこれ。

うわあ、これ、3Dプリンタのファームウェア書き換える時に知っていたらちょー楽あんど役だったのに!!><

説明が中国語でなんとなく意味はわかるけどちんぷんかんぷんだったのです>< まあ、通電してみたらわかるんだけれど、やっつけでやったらモーター逆回転したり嫌な臭いしたり(本文参照)するので、ちょっとドキドキだったのでしたわw

その他、秋田先生によるオームの法則の解説などもしっかり書かれていて、とにかく痒い所に手が届く一冊です。さっきもかいたけど分解バイブスあげたいみんなにおすすめおすすめ!

#ギャル電 #山崎雅夫 #秋田純一 #鈴木涼太 #高須正和 #らせんの本棚 #電子工作 #電子ガジェット #分解 #バニー・ファン #山形浩生 #サイバーおかん #分解のススメ

以下、余談。

最初にバニー・ファンさんや高須さんのメッセージを紹介しましたが、彼らのマインドを理解すると、

本読みの私たちも、実際に小説を読んだりストーリーを楽しむとき、キャラクターの気持ちや世界観の理解に、無意識に文章を分解・解析をしていることに気が付きます。

文章の書き手はもちろんこれを意識してやります。まずは読み手として読んだ作品の模倣や応用をして書くのがはじめの一歩ですし、先人の文章を研究して、やはり、分解し、解析して、そのテクニックに感嘆したりするわけです。

ヒトが書いた文章・文脈で感じることを分解・分析するのは文系の学問なんですが、本書のように電子ガジェットっていう超理系のヒトが作った対象物にもじつはそれが応用できるわけです。

というか、逆に文系の解析手法を理系的に分解してメソッドとして利用しているような気もします。

人間の作ったモノ=アートの理解はすべてこの精神(マインド)にかかわってくるのかもしれません。

かつてスティーブ・ジョブスが言っていた「アートとテクノロジーの交差点」はこんなところにも潜んでいそうだナー。なんて。読んでいてそんな気がした一冊でした。

もっと余談:

ちなみに、アート(Art)って美術のことですが、技法とも訳せて、要は「人が作ったモノ」なんですよね。(もともとは自然物の模倣って意味だったとか)

自然物=人間が作ったモノではない=神(?)が作ったモノは、どんなに綺麗でもアートではないわけ。

で、そんな自然物を分解・解析するのは、「自然科学」っていうのです。

つまり、科学とは、神サマの造りしモノを分解・解析して、創造主の意図を理解しようっていう行為なのですねぇ。(ああ恐れ多い?w)

経文を唱えてお祈りするよりよっぽど神さまの意図を理解する行為だとおもうのだけれど……。なぁんて。

そんなことをいうといろいろ怒られそうな気もしますw

ま、ともあれ、こんなかんじで「分解」を通じていろんな方面に視野を広げられる素晴らしい本でした。

さっきも言いましたが、これはもう、やはり、「電子ガジェットという現代産業アートの解体新書」と言えるでしょう(言い過ぎ? いえいえ。頂き物ですからね。全力でアゲていきますよ☆ 電子部品は揚げていきますしねw)

いいなと思ったら応援しよう!