ITDIYで作り上げた圃場管理ツール。導入経緯と詳しい作り方を解説(セミナーレポート)

こんにちは。Rand.の峯尾です。今回は、2023年7月14日(金)に開催したセミナーのご報告をします。このセミナーでは、農家後継者さんと一緒に、無料ツールを組み合わせてオリジナルの圃場管理ツールを作った事例をご紹介しました。

農家の現場で実際に動かしながら、ツールのセッティングやカスタマイズをRandでお手伝いをさせていただいています。

最初にご登場いただいたのは、静岡市清水区の柑橘農園、青木農園の16代目園主・青木文優さん。150年以上続く老舗柑橘農家の後継者です。青木さんには、就農時から圃場管理ツールが必要だという考えに至るまでの経緯や課題をお話いただきました。

続いてRand.の峯尾が登壇。ツールを作った際の具体的な手順や課題などをご説明しました。

この記事では、当日話された内容を詳しくお伝えします。

〜第一部〜みかん農家が圃場管理ツールの導入を検討するまで

青木農園とは

青木さん:まずは青木農園についてご紹介したいと思います。私の先祖は450年以上前から清水に住んでおりまして、約150年ぐらい前から柑橘を作り始めました。当時の日本は今ほど柑橘が栽培されておらず先祖は和歌山までリアカーをひき、苗を持ち帰ったそうです。それが清水の柑橘の始まりです。青木農園がある杉山というエリアは海抜250mで、積算温度も低く虫の発生が少ないため病気の発生が少ないという強みがあります。

現在は4品種の柑橘と、柑橘の加工品、きゃらぶきやたけのこなどの山菜を販売しています。

青木さん:私たちは消費者に適切な価格で提供するということを大切にしています。基本となっているのは、地域にに昔から根付いている『報徳の精神』です。「至誠・勤労・分度・推譲」という4つの要素からなるもので、先祖代々、この教えを受け継いできました。この教えはみかんの苗とともに伝来しました。みかんを植えて利益を出すだけではなく、その喜びを他の人にも分け与え、人間としての成長も大切にしなさいという意味で伝わったのだと思います。私は経営者としても人としても、この教えに則って生きていきたいと思います。

青木さん:取り扱いしている柑橘についてご説明します。特に注力しているのは地元の品種である太田ポンカンで、これはお歳暮需要が高い商品です。はるみは近年需要が高まっており、果汁が多くて甘い、高級な品種です。スルガ甘夏は甘夏と文旦を掛け合わせた柑橘です。県外ではあまり食べられていませんが、県内では「スルガエレガント」という名前で親しまれています。

青木さん:加工品にも力を入れていて、主力は夏みかんのマーマレードです。青木農園には150年ほど前に植えられた夏みかんの原木があります。現在も元気に実をつけているのですが、甘酸っぱい味わいが生食に向かないことから、コンポートやマーマレードに加工して販売するようになりました。試行錯誤の結果、世界マーマレードアワードで金賞をいただけるようになりました。商品は都内をはじめ、たくさんのお店で取り扱っていただいています。

そのほか、コンポートやポンカンジュースの開発などにも取り組んでいます。こだわりをもって作っているので多くの方にお届けしたいのですが、手作りのため販売数が確保できないという課題があります。これは改善に向けて取り組んでいる最中です。

青木さん:柑橘の出荷先としては、JAと自社ECを含めた直販がかなりの割合を占めてます。そのほかは学校給食や太田市場卸、オイシックスさん、伊勢丹さんなどでお取り扱いいただいています。

台湾や香港とのお取引は一昨年から開始しました。送ったものが現地で受け入れられているのかが気になるところなので、業者さんを通じて話をいろいろしながら探っている状況です。

加工品につきましても直販が多いです。全国展開されているグローサリーショップ、静岡市内のホテルなどでも取り扱っていただいています。

売り上げの構成比はかなり分散しておりまして、僕としていい状態だと思っています。JAさんに頼りすぎてもいけないし、直販が増えすぎても商品が余った時の対処ができません。このバランスを整えながら経営してるというのは、青木農園の一つの特徴だと思っています。

就農後に感じた課題

青木さん:ここからは、圃場管理ツールが必要だった経緯についてお話ししたいと思います。5年前に就農してまず初めに感じたのは、売り先を見直す必要があるということでした。当時はJAさんの割合が多く、最終的な手取り額が読めなかったのです。それは経営者として不安だったので、売り先を固定し、値段も交渉できるような状況にしたいと思いました。

教え方や雇用環境の整備も必要でした。家族だけで農園を続ける上では必要ないかもしれませんが、みかんの栽培は外部の人の力なしでは進みません。私は父から教わりましたが、やり方を考える必要がありました。その他には規模拡大や、B品を活用した新商品開発もしなければならない状況でした。

一番大事にしたいと思ったのは、安定しておいしいものを作り続けるということです。私は売り先を作るということに関して自信はあったけれど、農業の技術を習得するのにはすごく時間かかるんじゃないかと思っていました。加工品を作るにしても直販をするにしても、おいしくないとお客さんは逃げていってしまいます。父親から僕の代に変わった段階で、「みかんが美味しくなったね」と言われてしまうことがあってはなりません。経営も成り立たなくなるので、とても不安な要素でした。

青木さん:私が就農するまでの青木農園は父が経営していました。美味しいみかんを作るため、父は「勘と経験と度胸」の3つを大切にしていたそうです。最終的にはその3つに集約されるのかもしれませんが、後継者である私にとってはより詳細な説明が必要でした。みかんは1年に1作なので、父の中に蓄積された知識を引き出すのにはとても時間がかかります。引き出した技術や経験を私自身が身につけるのには、さらに時間が必要です。

規模拡大をしていく上では、新たに雇用する従業員の方にも教えていかなければなりません。これまでのような教え方を続けていては、効率化が望めないため、知識を伝えるためのツールが必要だと思いました。

それから私たちは、台風や気温の変動など不測の事態に対応する術も持っていません。父は過去の経験を生かして対処してきたようですが、経験値がない私にとっては大きな不安の種です。

圃場管理ツールをタイミングと按排を判断する指針にしたい

農業をやってみて一番難しいと感じるのは、タイミングと按排を見極めることです。

例えば農薬は雨が降る前にかけた方がいいのか、後にかけた方がいいのか、どれくらい与えるべきなのか。どんな時期に摘果をするべきか、などです。肥料はたくさんあげれば美味しいものができるわけではないし、農薬をかけすぎると経費がかかります。

木の状態をみながら判断していくのは経験がなければできません。農業を続けていく上で、判断の指針になるものがあった方がいいなという風に感じていました。

青木さん:圃場管理ツールに期待したことがいくつかありました。まずは日々の作業や畑の状況をデータとして残すこと。自分も含めた従業員の技術・知識を向上させる上で必要だと考えています。あとは父から五月雨式に教えてもらった知恵を記録する場所も必要でした。例えば雨の時に必要な対処は、雨が降るまで教えてもらえません。あとは作業の進捗を従業員と円滑に共有するためにも必要です。プラスアルファな要素としては1年間の栽培データを残しておくことでいろんな栽培方法、新しい技術を試せるようにもなります。

導入した先に、安定した品質のものを効率的に作れるようになったり、技術の伝承がスムーズになるなどの効果が見込めると考えました。

青木さん:導入に当たっては、まず市販の圃場管理アプリを検討しました。使ってみてから様子を見たかったのですが、初期コストがすごくかかりそうだったので断念しました。機能をカスタマイズするには更なるコストがかかることもネックでした。市販のツールはみかん専用に作られていないので、青木農園には必要のない機能もたくさんついています。それが使いづらさに繋がる心配もありました。

市販の圃場管理ツールを選べずにいた時、Rand.の峯尾さんと話す機会がありました。悩みを相談してみたところ、自分たちで一から作るという選択肢を教えてくださって。自由にカスタマイズできるのは魅力だったし、ツールを自作できればこれから圃場管理アプリを導入する人たちが参考にできるような事例を作りたいとも思いました。

ここまでは導入を考えた理由をお話ししました。続いて峯尾さんから、どういう形で運用しているかをご説明いただきたいと思います。

〜第二部〜無料ツールを組み合わせて圃場管理システムをDIY

概念検証に適したプロトタイプ

峯尾:株式会社Randの峯尾と申します。私の方からは実際に作った仕組みをご紹介いたします。前提として、私たちは今回作ったツールが「正解」だとは思っておりません。知識や情報をつなぎ合わせ、ようやく辿り着いた一つの形に過ぎないからです。まだまだ改善点がありますので、ご視聴の皆様からもぜひアドバイスをいただけたら嬉しいです。

峯尾:システムを構成する際に意識したポイントが5つあります。1つはマップベースです。現在起こっていることを地図上に表現しました。2つ目はマスタを編集できる人を限定することです。日報など現場の方々に更新してほしいところと、更新が必要ない部分の編集権限を分けました。それによってデータをきれいな形で蓄積することができます。3つ目は同じ情報を同じ状態で見られるようにすることです。マスターの設計にも繋がりますが、できるだけ即時反映させることでみんなが同じデータを同じ形で見ることができる状態を目指しています。4番目はスマホで操作しやすいようにしたことです。圃場管理の現場ではパソコンやタブレットでの操作が作業上難しかったりしますので、スマホでストレスなく閲覧や登録作業ができるようにしました。5つ目は分析をしやすいようなデータの集め方をすることです。ゆくゆくは天候や雨量のデータとみかんの品質と照らし合わせるなどの分析を行うことを見込んでいます。

峯尾:こちらの図は全体の構成を大まかに記したものです。ベースになってるのはGoogleマイマップで、独自で定めた位置をマップ上にポイント表示させることができます。旅行先で訪ねたい飲食店マップをGoogleマイマップ上に作っている方もいらっしゃるかと思います。データの収集はGoogleスプレッドシートを活用しました。マップにデータをインポートする際の互換性に着目しています。スプレットシートにあるデータのインポートの作業や全体の設定は管理者が担当する形です。入力にはGoogleフォームを活用しました。回答を送信すると自動的にスプレッドシートにデータがたまっていくという仕組みです。

現場の方が閲覧する際は、スマホでGoogleマップを開いていただきます。マイプレイスというアイコンを押すとデータが反映されたマップを見られるようになっています。

Googleのツールとは別に、過去の日報を検索するために、Glideというノーコードでアプリを作ることができるツールを使いました。「履歴検索」では、過去の日報を検索できるようにしています。先月末に勉強会でこのツールというのを知ったんですけども、これを使ったことでマップ上だけだと表現できなかった部分を表現することができるようになりました。GlideへのデータインポートはGoogleスプレッドシートのデータを自動連携できるので、マスタを複数作る必要もありません。

これらは全部、無料プランで使える範囲の機能をカスタマイズしました。Glideの無料版ではデータ容量の上限が500MBなので、本格的に使うことになった場合はお金がかかります。しかし料金が発生する前段階で、この組み合わせで自分がやりたいと思っていた圃場管理が実現するのかを知ることができるので、概念検証のためのプロトタイプとしては十分だと考えています。

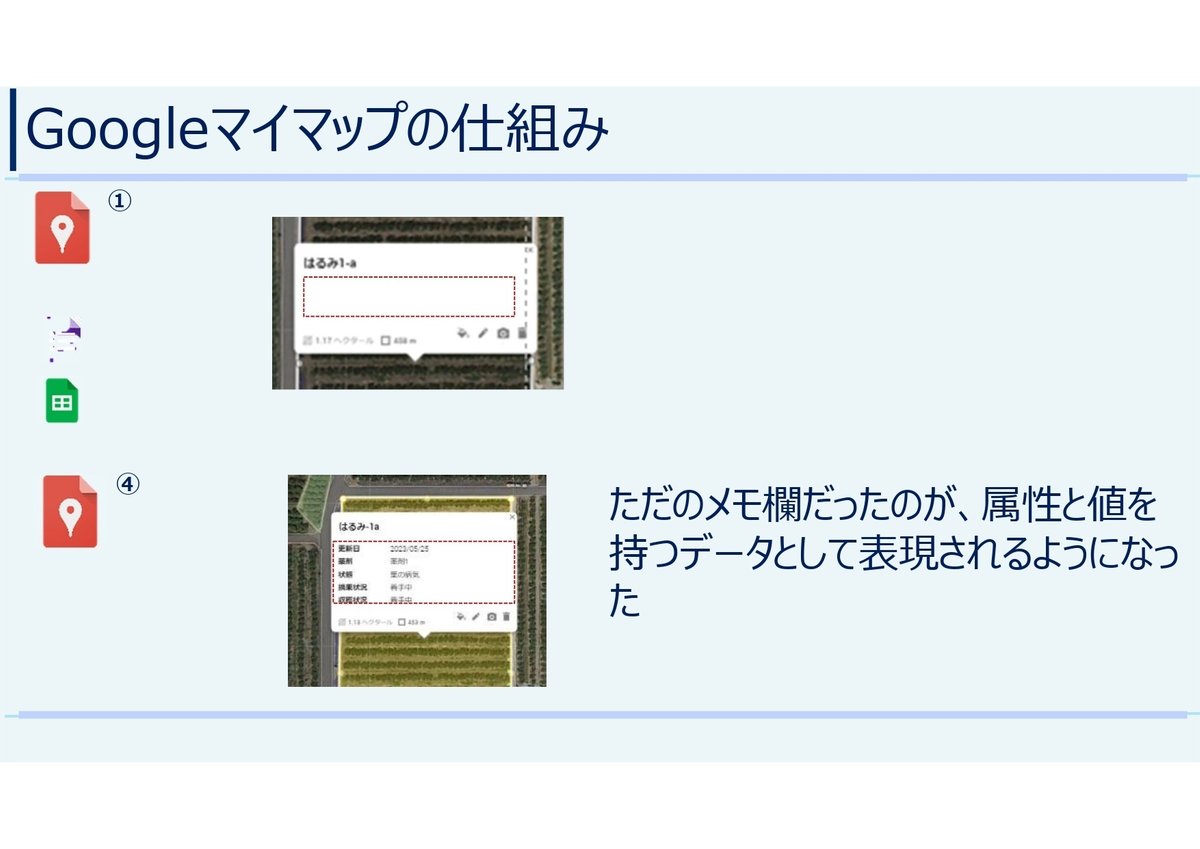

峯尾:ここからは詳しい中身をご紹介したいと思います。Googleマイマップは住所を打ち込んでピンを立てることができます。それだけじゃなく、多角形で囲ったエリア選択も可能です。そこに名前をつけることもできます。名前をつけたエリアには、メモを書くこともできます。メモ欄はスプレッドシートのデータと連動させることができるので、属性と値を持つ構造に作り替えました。例えば害虫という項目では、どんな虫がいたかということを記録しておけます。構造化させる上で考えなければいけないのは、何を属性として持たせたいか、値はどれから選択させたいかということです。Googleフォームの回答欄は選択肢式にできます。選ばれた回答がこのメモ欄に反映されるというような仕組みです。

峯尾:メモ欄には、更新日や使った薬剤、木の状態、摘果状況などを反映させています。着手状況などステータスに応じて、圃場エリアの色が変わるようになっているので視覚的に状況が把握できます。マップの画面左側には集計欄を設けました。未着手があと何件あるか、着手中が何件あるかなどを一気に表示できるようになっています。

青木農園では朝の作業前に会議をしていらっしゃいます。その時にマップを見ながら業務の振り分けができるようになりました。

無料ツールを組み合わせた圃場管理ツールの作成手順

峯尾:実際の構築手順です。GoogleアカウントとGlideのアカウントが作ってある前提で進めます。最初はマイマップ上をエリア分けし、圃場に名前をつけました。「ラインを描画」という機能で、ラインやシェイプを追加します。この囲んだエリアに名前をつけ、保存することができるのです。圃場として管理したい範囲を囲い、皆が識別できるよう圃場名を付けます。ちなみに囲ったエリアの外周や面積も大まかに表示されます。

峯尾:次に「レイヤーオプション」>「再インポート」>「アイテムを置換」をクリックし、読み込むスプレッドシートを選択します。すると選択したスプレッドシート上の列名とマイマップ上の項目名を照合し、データを更新してくれます。なお、Googleマイマップはスプレッドシートのうち最も左にあるシートのデータを読み込みますので、複数シートを用意しなければならないときは、一番左側に移動させましょう。

峯尾:インポートするスプレッドシートをどう用意するかっていうところなんですけども、Googleフォームを使うと、そのフォームの回答結果を指定したGoogleスプレッドシート状に格納してくれるので、その機能を使います。先ほどお伝えしたようにGoogleフォーム上に質問項目や選択肢を用意しておきます。作業者は、このフォームに回答する形で、自分が作業した圃場名や作業日、病害虫の情報、着手状況を選択し送信してもらえるようになっています。

峯尾:回答が送信されると、指定したスプレッドシート上に日報データが溜まっていきます。基本的にはこれをインポート用のデータとして使います。ただ、そのままだとインポートには使えないので、関数を使って少々形式を整える必要があります。意図した情報が出てくる形でインポートするには、圃場ごと最新のデータだけに並び替えなければなりません。ここからはスプレッドシート上の関数の話になるんですけども、スプレッドシートではクエリ関数というものが使えます。SQLとかデータベースを扱う人には馴染みのあるものになるんですけども、「この列とこの列をこんな状態で表示して欲しい」といったことが関数で表現できます。例えば、「この圃場名データのうち、作成日時が新しい順に並べ、最新のものだけを表示する」といったようなことができるのです。その関数を「集計」シートに集約しました。「集計」シートは、Googleマイマップにインポートしたいので、一番左側のシートに移動させておきます。

峯尾:このようにして作ったスプレッドシートをマイマップの方に読み込ませます。スプレットシートの属性(列名)とマイマップ上の項目名の言葉を紐付けることで、蓄積されたデータが反映されます。

峯尾:インポートが完了すると、マップ上ではこのように表示されます。

峯尾:ただのメモ欄だった場所も、このように項目と値が表示されるように変わっています。

以上がエリアを囲み、フォームを作り、スプレッドシートをインポートするところまでの話です。

峯尾:次はマップの使い方の例です。読み込んだデータを、マップ上でどのように表示するかを整えます。画面左側に圃場の一覧がありますが、「収穫状況」をクリックすると、収穫の完了状況を自動で集計してくれます。現場で活用していただく際は、画面を印刷したり、大きな画面に写して見せながら、現状共有と作業の指示をしていただく形になります。

峯尾:ここまで作った段階で、青木さんから「過去の日報検索をできるようにしてほしい」というご要望をいただきました。現場の方々には日報の提出をお願いしています。自由記入欄では、「気づいたこと」を都度記入していただいていました。それらはマイマップ上に反映した時、最新のコメントしか見ることができない状態になっていたのです。それはもったいないことなので改善を試みました。しかしGoogleマイマップ上だけではそれを実現することができません。そこで活用したのがGlideです。ノーコードでアプリケーションを作れるものでパソコンでもスマホでも見ることができます。

Glideで作るアプリケーション

峯尾:これはGlideの管理画面です。基礎になるスプレッドシートを読み込ませてた状態です。自動連携されるので、マイマップに紐づいているデータと同期されています。これによって日報の閲覧と検索がスマホ上でできるようになりました。例えば「青島ゲート」という圃場に関する日報を見たいと思ったら、検索して中身を読むことができます。カレンダー機能を使えば、日ごとに行った作業や使用した肥料を見ることもできます。

マイマップとGlideのアプリ、2つのアプリケーションを同時に走らせる形となりましたが、できれば1つにまとめられたら良いと思っています。

峯尾:続いてこれらのアプリケーションを作業者の方に共有する方法をお話しします。Googleマイマップの共有用URL、Googleフォームの回答用URL、Glideで作ったアプリのURLを配布しました。これらはURLでもQRコードでもアクセスできます。作業者はマップと、管理者が設定した集計結果を見ることができます。圃場を動かしたり、名前を変更したり、スタイルを修正したりすることなどは管理者のみができるようになっています。GlideはメンバーごとにログインIDを付与する設定もできますが、テスト段階では、難しいことはなるべく排除して使えるようにしています。

以上が大まかな作り方でした。作り上げる過程では、YouTubeやネットで見つけた情報を元に試行錯誤しました。重要なヒントとなったのは、農場管理をGoogleマイマップで試している人のnoteの記事です。自分一人が管理する用の備忘録として残していらっしゃる方でした。記事にはスプレッドシートをインポートをするまでの手順が書かれてありました。更新方法や日報の検索履歴については書かれていなかったので、断片的な情報をつなぎ合わせて今回のような形にしています。圃場管理は、農園によって必要な解決策が異なります。自分たちに必要な情報を網羅する市販のソフトをピンポイントで見つけるのは難しいでしょう。いろんなものを組み合わせてやっていく必要があるのかなと思います。

今後の課題と応用について

峯尾:プロトタイプとして形にはなりましたが、課題もいくつかあります。

1つ目は、インポートの自動化です。現時点ではGoogleフォームで入力されたデータがスプレッドシートに蓄積されるところまでは自動化できています。しかしマップ上にインポートする作業は手動です。パソコン上の作業を自動化するRPAを使った解決を試みましたが、挙動が不安定という問題があったので実現に至らず。現在は1日の作業が終わった時に青木さんが事務所のパソコンでインポートボタンを押しています。それくらいの工数であれば気にならないかもしれませんが、自動化できるに越したことはないかなと思っています。

2つ目は、マイマップとGlideの2つのアプリケーションが並走していることです。青木さんが圃場管理ツールを導入したいとお考えになったのは、情報を探す手間を省くためでした。先代から教わったことを蓄積し、振り返りたい時にすぐに見られるという状態になっていることが重要です。視聴者の皆様からも、こういう風にやったら楽になるんじゃないかというアイデアやアドバイスがあれば、うかがえるとすごく嬉しいです。

3つ目は、複数選択された値をそれぞれの項目で集計させることです。Googleフォームでは、複数選択可能な質問を設問することができます。しかし複数にレ点を入れた回答が送信された場合、スプレッドシート上では1つのセルに複数の値が入ってしまうんです。そのため、Glide上で検索対象として正確に集計ができませんでした。しかし、実はこの問題、本日の午前中に解決しました。せっかくなのでどういう風に解消したかをお伝えできればと思います。

峯尾:Glide上でスプレッドシートのデータを開きます。「堆肥別データ集計」というマスタを見てみましょう。当初の集計方法では、フォームの回答の「肥料」という列の中からこの堆肥名と同じものをデータをここに持ってきてねっていうやり方をしていました。「菜種粕」で検索してみると、関するデータが4件あることがわかります。

峯尾:しかしフォームからの回答では「菜種粕」が含まれる回答が5件ありました。5件のうち1件が、「硫酸マグネシウム」など他の肥料も選択されているため、別物として認識されてしまいカウントされなかったのです。

峯尾:この問題を解決するには、集計の条件設定を変える必要があります。条件として「指定の言葉と一致する」ではなく「指定の言葉が「include(含まれている)」されているもの」を引っ張ってくるように設定します。元々は「Reration」というタイプの設定を使用していたため、完全一致でしか集計できなかったのですが、「Query」というタイプの設定に変更したことで、「include」や「is emputy」など、条件を少し工夫した形でも値を持ってくることができるようになりました。

峯尾:本日のまとめです。今回は圃場管理向けとして作りましたが、マイマップを使った自作アプリはいろんなことに応用できると思います。例えば営業の開拓マップです。私は以前、金融機関に勤めていたのですけども、住宅ローンの借り換え営業などで外回りをするときは、毎回ゼンリンのマップを印刷して持ち歩いていました。1日の成果や感触をメモし、持ち帰り自分用のファイルにとじ込んでいましたが、後日見ることはほとんどなかったと思います。営業の履歴をマイマップ上に記録しておけば、営業先の反応を共有できますし、担当者を変えて反応をみてみることもできます。

多店舗経営をしているお店でも応用できると思います。営業車両や部品、商品などがどこにいくつあるかを可視化できます。

あとは商店街などで催されるくじ引きの「あたり」数を管理することにも応用できると思います。「ここのくじ引きポイントでは、まだあたり出ていないから狙い目!」などを来場者に見せれば、イベントを盛り上げるのに役立てるかもしれません。

峯尾:今日はITツールのDIY的な活用についてお話をさせていただきました。私たちは、手持ちのITツールをいろいろ工夫して目的を達成させる取り組みのことを「IT-DIY」という造語で呼んでいます。本格的なシステム導入前の概念検証の時に非常に役立つアプローチです。特にノーコードツールやチャットGPTの発達で、システム構築の敷居がどんどんどんどん下がってきている現在において、こういったアプローチはとても重要性が増してくると個人的には思っています。

実際にIT-DIYに取り組む際は、自分一人で考えるよりも誰かとディスカッションをすることで、自社に取り入れられるヒントを得られると思います。ディスカッションはIT-DIYのミソになる部分を明確にしてくれます。空中戦にならずに済むし、スピード感持って修正をかけられるでしょう。概念検証の段階のコスト削減にも繋がります。

峯尾:以上が、圃場管理ツールのIT-DIYについてのお話しでした。最後に少しだけ告知をさせてください。株式会社Randは事業承継の後継者に対する支援事業をやっている会社です。青木農園さんの事例もその一環でお手伝いさせていただきました。SNS等を通じて活動報告や勉強会の告知をしていくので、ぜひ覗いてみていただけるとありがたいです。