セミナーレポート「事業承継者の事例紹介〜”家業らしさ”と”自分らしさ”の両立〜」

こんにちは。Rand.の藁科です。今回は2023年3月10日(金)、B-nest(静岡市産学交流センター)が主催のセミナー「事業承継者の事例紹介〜”家業らしさ”と”自分らしさ”の両立〜」を振り返ります。

このセミナーは、承継候補者の事業承継における心理的な門戶を広げ、地域企業の事業承継円滑化に寄与することを目的に企画されました。

ゲストスピーカーにご自身の経験を交えながらお話しいただくことで、事業承継にまつわる悩みを抱える承継候補者の方を後押しするきっかけにできればと考えました。

事業承継といえば、「人生のすべてをかける必要がある」という認識を持ってしまいがちです。しかし継いだ先でも様々な人生の選択ができることを、伊藤様の事例を通して知っていただくことができました。

このセミナーはオンラインとオフラインのハイブリッドで開催。多くの方にお集まりいただき、自分らしく在りながら事業の変革を起こすヒント、さらには事業承継を自己実現の手段として捉える新たな視点を見つけていただけたと思います。

Rand.は今後もセミナーを開催予定です。

Twitterやfacebookで告知予定ですので、ぜひフォローしてくださいね。

ここからは伊藤さんにお話いただいた内容をまとめました。

「何もわからない状態」で3代目社長に就任

伊藤さん:私は株式会社遊技通信社の経営をしながら中小企業診断士、大学の非常勤講師、学生、など複数の活動をしております。私は1970年生まれでかつて調査研究に関する仕事をしていました。30歳の頃に先代社長である父に「会社を手伝って欲しい」と呼ばれ、少しの期間だけという約束で入社したのです。しかし翌年、父は事故で亡くなってしまいました。私以外に会社を引き継げる状況の人がいなかったため、急ではありますが3代目社長として事業継承をすることになったのです。お葬式の時にはいろんな人に囲まれて、会社を続けるように説得され続けていました。

引き継いだ時点ではなにも分からない状態だったので、まずは先代がやってきたことを同じように繰り返していくことから始めました。しかし先代の一存で全てが決められていたことから、お金の動きや取引先とのやりとりなど、ほとんどが不明確だったのです。それを教えてくださったお客様や金融機関の方々には本当にお世話になりました。もう一つ大変だったのは従業員教育です。先代が採用した従業員を、いかに新しいやり方に巻き込んでいくか、助けられながら取り組んできました。私が非常に助かったと感じているのは、社内協力者を見つけたことです。非常に理解してくれて、孤立しがちな経営者を支えてくれました。現在同い年で常務をお任せしています。

当時の会社の状況をご共有するために、SWOT分析をお見せしたいと思います。プラス要因としては老舗企業ゆえに業界内の関係性があり、従業員の経験も豊富だというところです。弱みとしては、私自身に経営の実務経験がないことです。そして従業員は遊技という狭い業界以外のことに詳しくありませんでした。外部的な脅威としては、媒体自体が非常に文字が多かったので、古い印象を持たれがちだったと認識しています。

変化する環境の中で家業を継続することは難しい

環境が変化すると「家業らしさ」のままに事業をすることが通用しなくなる場合があります。特にパチンコ業界は激しい環境変化に直面してきました。

私が社長に就任した2002年には、まだパチンコユーザーが2000万人ほどおり、市場規模も30兆円と、好調な時期でした。しかし徐々に規模が縮小し、お店の数が減ることによって設備投資や物販が減少。掲載される広告も薄くなっていきました。

当社の事業に大きく影響を与えたと感じている環境変化をまとめました。まずは3.11の東日本大震災です。当時は「パチンコなんかしてる場合じゃない」と考える人が多く、不要不急産業という表現で業界全体が批判を浴びました。その時期に、月に1回程度パチンコを楽しんでいたライトユーザーが離反。ヘビーユーザーに頼る営業になったことで、店舗数が減りました。また、「パチンコは依存性の高いギャンブルである」というようなイメージを持つ人も多くいらっしゃいます。お金を使い込んでしまう人がいるニュースなども報道されたことから、行政の規制も徐々に強化されました。

紙媒体を扱う当社においては、スマートフォンの普及も大きな影響を与えました。いつでもどこでもアクセスできるデジタルへの切り替えか、規模の縮小、いずれかを選択せざるをえない状況だったと思います。業界全体の風向きが変わったことから、世代交代もありました。若い社長たちからはパチンコ業界に限定されない企業経営の相談を受けるようになり、コンサルティングへのニーズが高まってきていると感じました。より専門的な提案ができるようになろうと思い、中小企業診断士の資格を取得するに至ったのです。

このような状況下でしたので、事業を継続していくには方向転換や業務フローの見直しが必要だと考えました。また、父が急逝したことで社長就任したので、自分に何かあっても大丈夫な会社作りをしておきたいという想いもあります。しかしこのまま縮小する業界の中だけで事業をしていてはいつか潰れてしまうかもしれません。それならば後悔を残さないよう、自分らしい経営スタイルでやってみようと思いました。

そこで立ちはだかったのは、長く勤めてくださっている従業員からの反発です。「遊技通信社は雑誌作りの会社なんだから他のことに手を出すべきじゃないじゃない」「先代はもっとこういうことをしてくれた」という意見を多くいただきました。それは仕事へのプライドがあるという良い側面を持つ一方、変わることができないという負の側面も持っていることです。結果的に何名か退職してしまいましたが、意識の転換を図ってくれた方々が残ってくださいました。

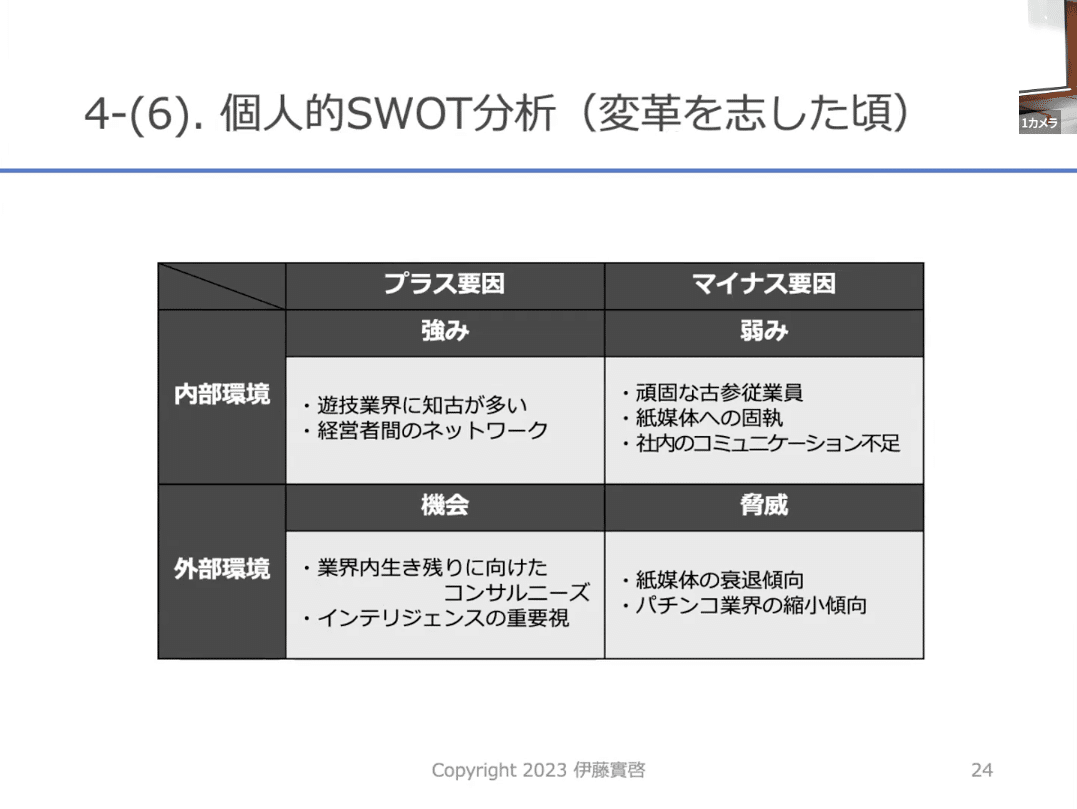

私が事業の変革を志した2017年当時の会社の状況をSWOT分析で振り返ってみたいと思います。東日本大震災や紙媒体の衰退など大きな外部環境の脅威を乗り越えていくには、変わらなければならない。ここで「家業らしさ」を全うする方針から、自分らしさを追求するという方針に転換したのです。環境が変わっている以上、同じ事業を続けていてもうまくいくはずがないと私は考えています。

「自分らしさ」を追求する過程での取り組み

「自分らしさ」を追求するために、いくつかのことに挑戦しました。まずは中小企業診断士という資格を取って専門性をアピールできる形にしました。これは今でも強みになっていると感じます。

それから高齢化した企業から事業を引き取り、管理運営のサポートを始めました。当社の事業とのシナジーがあるかを考えて、黒字にできる事業だけを選んでいます。そこで得た黒字が、本業の赤字を補填しています。

当社が老舗雑誌の発行元だったことから、新規事業を一緒に始めるパートナーとも多くつながることができました。中小企業にありがちですが、取引先が偏っていると売上が激減してしまうことがあります。売上を分散させていくことが重要だと思うので、いろんな事業へと広げいる最中です。

祖業を止めたのは12月、弊社のターニングポイントです。周りからは相当叩かれました。「雑誌を辞めてどうすんだ」「雑誌を辞めたらじいさんが泣くぞ」など、色々と言われましたが、赤字である事業を続ける意味はありません。その代わりWeb版を有料化しました。読者全員が移行してくださったわけではありませんが、購読者数は順調に推移しています。離反してしまった従業員はいますが、残ってくれた人たちはやる気に満ち溢れているし、広告主様も応援してくださっています。

業務フローとしては記事制作の一部を外注するようになりました。専門性の高い分野なので印刷以外の全てを内製していたという背景があります。しかしWeb媒体においては、いろんな角度からの情報を発信したほうが、厚みや深み、広さが出るだろうと思うのです。

Webサイトのアクセス数は一度は落ち込んだものの、徐々に戻ってきていると感じます。パチンコのファンが読む雑誌ではなく業界紙ですので、そもそもの読者数はあまり多くありません。その中でも徐々にPV数を伸ばしていければと考えています。

昨年からは修士課程時代の仲間から誘われて大学の非常勤講師を始めました。そこで出会った教授から「もっと勉強してみてはどうか」というアドバイスをいただき、これは良い示唆をいただいたと感じたので、この春から静岡県立大学に入学しました。事業をやりながら学生にもなるということです。

事業承継において大切なこと

私の経験からお伝えできることは、後継者は楽しい時もつらい時もあるということです。経営者でなければ会えない人に会えることや、自分の時間の使い方を自分で決められるという点、感謝の言葉を受け取る機会が多いことから社会的な評価を得ている実感を得られることなどは、楽しさを感じる時だと思います。自分が動けば会社や社会を変えていけるという楽しさは常にあると感じます。

一方で非常につらい時もあります。まずは借入金の返済。順調に返していても、コロナ禍などの影響で予定が崩れてしまうようなことは結構あります。それから取引の交渉で矢面に立つ辛さもありますし、先代と比較される辛さもありました。でも苦しさを乗り越えた先には、必ず楽しさがあるものです。私自身は楽しさの方が大きいと日々感じております。

事業承継を成功させる上で非常に重要なのは第三者との関係を持つことです。コミュニケーションは3種類に分けられます。一つは「タテのコミュニケーション」です。親子や上司部下、先輩後輩の関係がこれにあたり、命令系統ともいえます。もう一つは「ヨコのコミュニケーション」。経営者同士、同級生、JCの青年会など、仲間みたいな間柄です。そして私が重要視するのは第三者との「ナナメのコミュニケーション」です。例えば社外の士業の人、事業承継の専門家の方などです。ファミリービジネスの承継は、承継するだけであれば「タテのコミュニケーション」で簡潔するのだと思います。しかし事業を継続をして変革につなげていくためにもっとも必要なのは「ナナメのコミュニケーション」なのではないかと私は考えています。客観視をしていろんなことを教えてくれる人というのは、非常に効いてくる関係です。

たまに自分自身を過大評価してしまうことがあると思います。知らないことを知らないと言えること、そして自分がどうしたいのかをちゃんと言えることはとても大切です。そういう時にもナナメの関係性の相手が助けてくれるでしょう。

親子としてのコミュニケーションは積極的に取るべきだと思います。よく「先代から声がかからないので、事業承継するか悩んでる」なんていう話があります。しかし「どういう風に考えてるの」と、子ども側から持ちかけてあげることは重要です。私はそういう話が家庭内でできなかったので、今となっては残念に思っています。それがないと、継ぐ継がないという話題が急に挙がった時に揉めやすくなります。

それからファミリービジネスの承継では特に、後継者が経理内容を知らされていないケースがよくあります。あえて隠したりという場合もあるので、ちゃんと開示をして共有していくっていうことが非常に重要なのかなというふうに思います。

「自分らしさ」の実現という点においては、自分のキャリアを生かすことも大切です。それを活かさないと、ただ単に「社長に就いた」というだけで終わってしまうと思います。就任時でなくても良いので、自分は何をしたいか、何ができるのかというところを考えるのは非常に重要だと思います。ですね。非常に考えることは重要かなと思います。

事業承継をする人のスキルとして求められるのは、赤く塗りつぶした部分を見出せることだと思います。「できること(CAN)」「しなくちゃいけないこと(MUS)」「したいこと(WILL)」がある中で、まずは「できること(CAN)」「しなくちゃいけないこと(MUS)」を重視しなくてはなりません。最終的には「したいこと(WILL)」がも絡んできますけれど、関係性の中で作っていくっていうのが重要な考え方なのかなという風に考えています。

最後に、事業承継はリレーや駅伝に例えられます。バトンを受け渡す時、それがどんな形をしているか、どう渡すかはもちろん重要です。しかし受け取って終わりではありません。事業環境は常に変化しています。トラックであろうと山道であろうと走れるように、走り方を常に考えていかなければならないのです。会社を自分らしく変革し、家業におけるイノベーションを起こしていくことが、後継経営者、候補者の皆さんには求められていると私は考えております。