馴染む道具

数寄屋袋を作るために茶の湯を習いはじめた話を以前書いたが、習い始めると興味は様々なところに及んでいくもので、お茶の袋物・布物は古袱紗を皮切りに、扇袋、袱紗入、懐紙入、茶碗や棗の仕覆、茶籠の袋など、手当たり次第に製作した。

私が長年使用する針箱は大正期の網代編の弁当籠。

大きさもちょうどよく、糸巻をずらりと並べることが出来るので見やすくて気に入っている。

糸はカナガワの「オリヅル9号」手縫絹糸。絹100%で糸通りも良く、色も豊富。

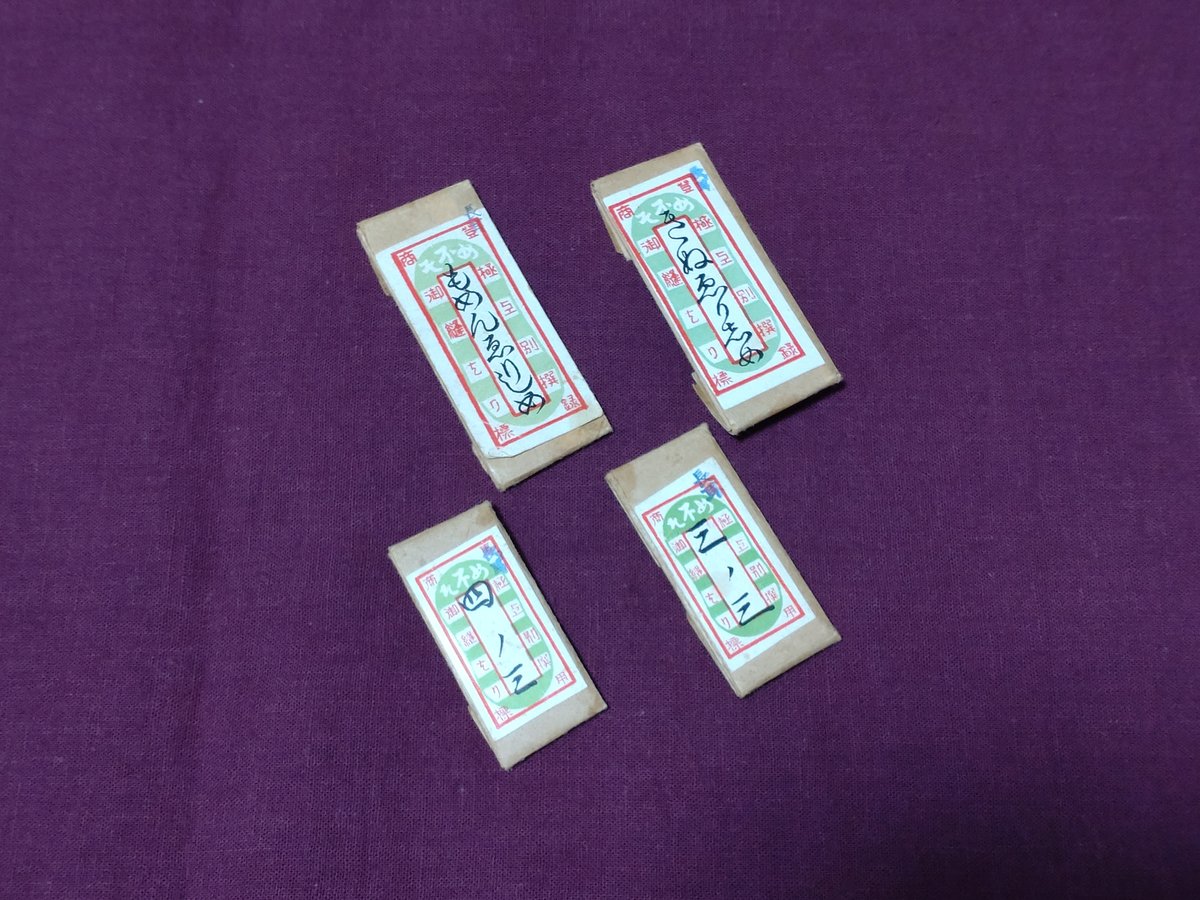

針は金沢の目細八郎兵衛商店の「めぼそ針」。針に腰と粘りがあって指しやすく、きぬえりしめ、もめんえりしめ、四ノ三、三ノ三を好んで使用している。

糸切り鋏は木屋の握鋏。針刺しは胡麻をアンコにしている。

道具はとにかく手に馴染んで使い勝手の良いものがいい。それと愛らしくなくてはならない。使い手が見て、手に取ったときにテンションが上がるものが良い。絹糸は生地に合わせたとき違和感のない色を、あるいは映える色がパッと選べるだけの色数がほしい。針はストレスなく、長いこと縫い続けても疲れず指せるものがいい。糸切り鋏はズバッと切り口鮮やかなものがいい。

気分よく針仕事をするために、糸は常に買い足し、そしてきれいな色味のものも買い増しておく。針刺しには胡麻を入れることで針を指すごとに油がつき、錆びず長持ちさせるように心がける。鋏も手入れを怠らない。何事も準備と後片付け、始末をちゃんとしておくこと。それが趣味であろうと必要な手順なのだ。要するに、自分の機嫌を取るために自分で抜かりなくお膳立てをすることにほかならない。良い生地、味のある古裂を見つけたところで、テンションが上がっても、肝心の仕事にかかる前に躓いて、しゅんと気分が萎んでしまう事のないように、備えは大事。