業界分析②:自動車業界を分析してみた

業界分析の2つ目をやってみたので、その内容を書いていきます。

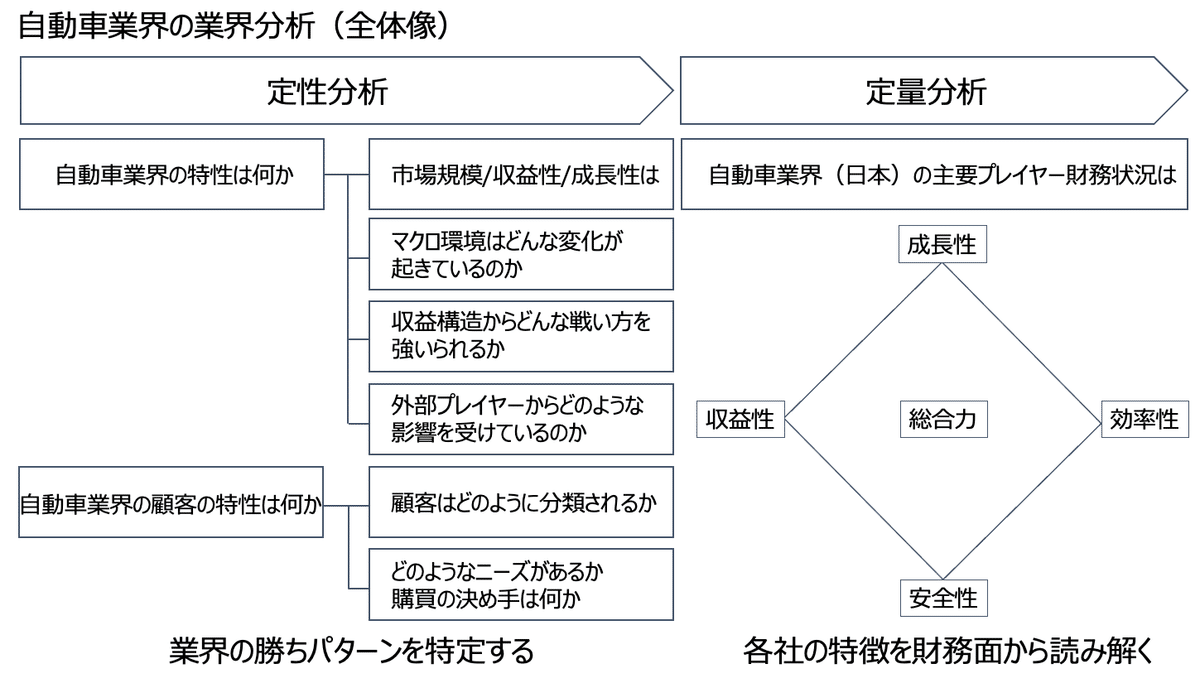

分析の流れは、前回同様に下記となります。

定性分析

手に入る情報(主にインターネット情報)をかき集めながら「この業界での勝っていくためには、これが必要かなということ(業界での一般的な勝ちパターン)」を考えてみます。定量分析(アカウンティング)

業界の日本企業(3社)をピックアップして、個別の財務状況を分析してみます。ここでは主に、経営指標分析をおこないます。経営指標分析自体に関する説明は下記の記事に書いてありますので、もし良ければご参照ください。

今回は「自動車業界」を対象として、分析してみます。

定性分析

自動車業界の特性は何か?

まずは、業界の基本情報として市場規模 / 収益性 / 成長性を調べました。

この情報より、自動車業界は売上高ベースでの規模が大きく、かつ、製造業の中では利益率も高い産業であるといえます。ただし、(既存の自動車の枠組みでは)成熟期の業界であると考えます。

次に、マクロ環境(政治状況 / 経済状況 / 社会情勢 / 技術動向)のうち、自動車業界に影響が大きそうな要素をピックアップしてみました。

マクロ環境分析を通じて「自動車業界は、変化の分岐点にある」という印象を受けました。特に「ガソリン車の禁止」といったことは、これまで業界が成り立ってきた前提が大きく変化するようなイベントであるため、この業界で勝ち残っていくためには「果敢な攻めの姿勢」が重要だなと感じました。

続いて、自動車業界の一般的な収益構造(コスト構造)を調べてみました。

コスト構造としては部品費が占める割合が最も高いです。自動車は部品点数が数万あり、品質の良い部品を、必要な分だけ、なるべく低コストで仕入れることが重要となってきます。また、ガソリン車の部品で核となる「エンジン」については、自社(に近いところ)で開発していることが多いそうです。

自動車業界の特性分析の最後に「自動車業界を俯瞰的に捉えたときに、どこの力が強いか」ということを分析してみました。

先ほどのマクロ環境変化とも関連して、「新規参入の脅威」「代替品の脅威」が強い傾向にあると考えます。また、成熟市場であるため業界内の競争は激しいことが想定されます。

自動車業界の顧客の特性は何か?

顧客の特性について、調べてみました。

自動車業界の顧客特性で特徴的なのが「顧客のセグメントが細分化される」という点です。そのセグメントによって、求める要件も異なってきます。

ただし、大きな買い物であるため「要件XXを考慮した上での価格」が、顧客にとっては重要になってくると推察します。なお、エグゼクティブは例外的な振る舞いをすると考えます。

自動車業界の勝ちパターン:定性分析まとめ

以上の業界特性 / 顧客特性を鑑みて、自動車業界での一般的な勝ちパターンについては下記のように考えます。

定量分析

今回、日本の自動車メーカー3社を対象として、経営指標分析を行ってみました。

トヨタ自動車

本田技研工業

日産自動車

経営指標分析まとめ

まず、経営指標分析結果を下記に纏めました。

ここから、個別の情報をみていきます。

売上高

トヨタ自動車の売上規模が大きく、他社の2倍以上あります。

成長性

2021年度、自動車業界自体の成長率がマイナスであり、各社の成長率もマイナスとなっております。なお、売上高成長率がマイナスであっても売上高営業利益率が確保できているのは「コスト構造に占める変動費割合が高いため(部品費など)」であると推察します。

効率性

日産自動車の仕入債務回転期間が長く、結果としてキャッシュコンバージョンサイクルが非常に短い点が目立ちます。これは、日産自動車が過去に「キャッシュフロー改善させた戦略」が、今もしっかりと実行されていると推察します。

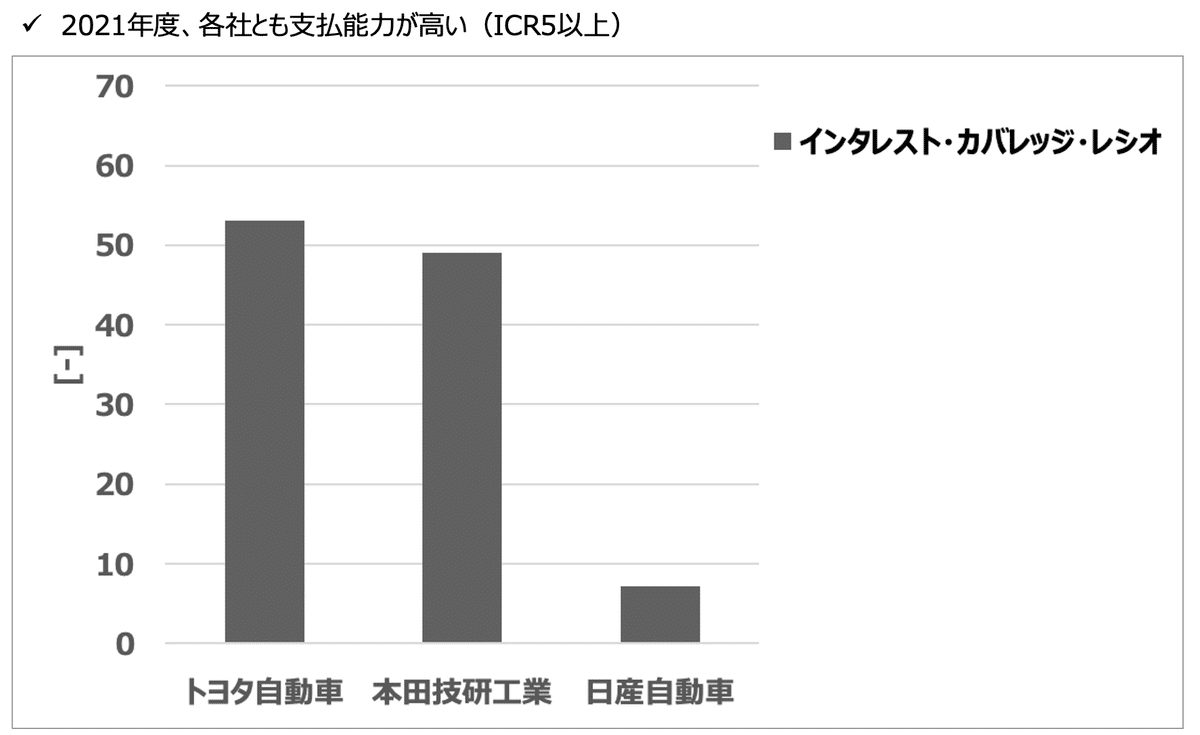

安全性

インタレスト・カバレッジ・レシオ(ICR)は3社とも5以上であり、財務の安全性は高い状態です。トヨタ自動車、本田技研工業のICRは、10を大きく上回っています。

総合力

2021年度、各社のROEにはバラツキがあります。

トヨタ自動車に関しては、一般的に日本企業のROE基準とされる8%を上回っています。

今回は、ここまでにします。

自動車業界は奥が深く、今回の分析では触れることができなかった点が多数ありましたが、色々な発見があって面白かったです。

次回、身の回りのものシリーズで「鉄道業界」を分析してみたいと思います。