【編集+αしました】『お笑いドリル2.0 ボケマトリックス』2022/7/18(月・祝) 発売!

おもしろアイデアがポンポン思いつくシステムって無いの〜?

自分で漫才やコントができるようになったら楽しそう!でも、作文やお話づくりが苦手…

そんなみんなのためにコトマグでは今年もお笑いネタが簡単に作れるシステムを開発しました。

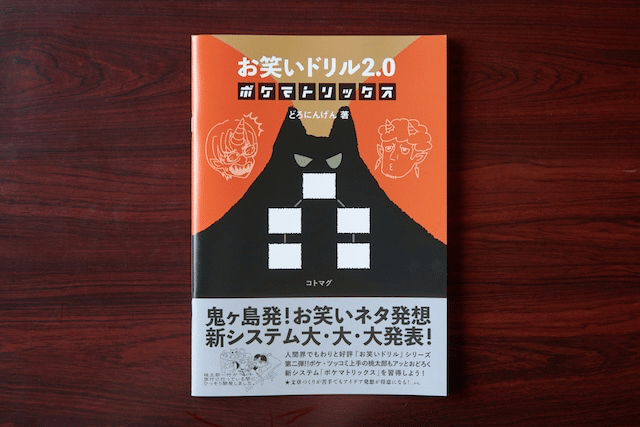

それが『お笑いドリル2.0 ボケマトリックス』です。2022年7月18日、本日発売となりました。2021年リリース『お笑いドリル』の続編となっていて、前作に引き続き、編集やデザイン等を担当いたしました。

『お笑いドリル2.0 ボケマトリックス』550円(税込)

どろにんげん(中田敦夫) 著

編集:恐山R

校閲サポート:manaby creators 林誠

◎商品情報

・B5版 表紙カラー・本文モノクロ

・本文48ページ

◎対象

小学生以上

◎利用シーン

・親子で!最高のコミュニケ―ションツールになります!

・お父さん、お母さんの脳トレにも◎

・夏休みの自由研究に!今年のテーマは『お笑い』!

・学芸会やお楽しみ会のネタ作りに!

◎販売

WEB販売:コトマグショップ (https://kotomag.thebase.in/items/64516512)

実店舗販売:ザ・スタディールーム仙台店(宮城県仙台市青葉区中央1丁目1−1 エスパル東館3階)

そもそも、ボケマトリックスとは?

作中に登場する『ボケマトリックス』は漫才やコントのネタをたくさん作れちゃうシステム。連想・類推したアイテムやモノ・コトをボケマトリックス図に落とし込み、フリ・ボケ・ツッコミそれぞれの役割に当てはめるとそのままセリフに活かせちゃうってワケ!何ごとに対しても「どうして?」「どんな仕組み?」を考えるのが好きな方や、プログラミング大好きっ子にもおすすめです。

世界観は前作に引き続き「登場人物全員・漫才やコントが大好きな桃太郎」

『お笑いドリル(初代)』では複数の「ボケ技」練習にあたって桃太郎&お供のイヌ・サル・キジがナビゲーションキャラクターとして登場していましたが、今回のナビゲーションをつとめるのはなんと、鬼ヶ島の青鬼&赤鬼兄弟!

この2人は「鬼ヶ島ダイナマイト」というお笑いコンビを組んでいます。兄の青鬼がツッコミ、弟の赤鬼がボケを担当して日々ネタづくり&練習に励んでいるんですが、桃太郎たちより面白いネタづくりに行き詰まり、アイデアをたくさん作れるとあるシステムを開発するのです。それがボケマトリックスなんです!(…っていう設定)。

『お笑いドリル2.0』は主に小学校高学年向けを想定して制作したため、前作よりも対象年齢がちょっぴり上がっているので「レベル鬼」と言っても過言では無い…かも?作中のあちこちに散りばめられているインテリな青鬼兄さん&ちょっとオトボケな赤鬼のかけあいもお楽しみください。

「正解のないこと」「学校では教えて貰えないこと」に取り組む力

コトマグの『お笑いシリーズ』では、お笑いネタづくりというアクションを通して正解のないものへ取り組む力や、「ここではちょっと的外れなことを言っちゃってもいいんだな、怒られたりしないんだな」という自己肯定感や失敗を恐れない力を育むことを目的としています。

一昨年から中田敦夫さんの構想やアイディアに触れ、編集サポート側からも読者の皆様やメディア関係の皆様にも伝え続けないといけないなと思うのが「誰でもお笑い芸人になれる」的なテキスト・教本ではないということです。ただ、このシリーズで遊んで脚本家やお笑い芸人を目指したいという子が出てきたらそれはそれで応援したいですし、休み時間や休暇中にこのドリルを元にギャグ漫画やコメディ小説を書き始める子なんかも出てきたら嬉しいなとも思います。

何事も数字や正解・不正解を求められてしまう世の中ではありますが、ぜひこの機会にちょっとした余白のような時間を楽しんでみませんか。お笑いネタの仕組みを解剖できたらおもしろアイデアがたくさん浮かんできちゃう『お笑いドリル2.0 ボケマトリックス』、何卒よろしくお願いします。