内腹斜筋を理解する!~内腹斜筋を徹底的に効かせるための解剖学・運動学・運動療法について~

今回は内腹斜筋について!

体幹の中で重要な機能があると言われますが何が重要なのか、この辺りについて詳しく書いていきます。

内腹斜筋の機能解剖

起始:胸腰筋膜の深葉、腸骨稜の中間線、上前腸骨棘、鼠径靱帯の外側

停止:第10~12肋骨の下縁、腹直筋鞘の前・後葉、白線

機能:片側 同側側屈、同側回旋

両側 体幹の前屈、腹圧

神経:肋間神経

内腹斜筋は起始が幅広く、胸腰筋膜、上前腸骨棘から肋骨、腹直筋鞘に停止します。

一般的に内腹斜筋は外腹斜筋や腹横筋、腹直筋など一塊にして腹筋と呼ばれます。

そして、腹直筋以外の内腹斜筋、外腹斜筋、腹横筋は体幹の右側、

左側から腹部の正中線上で結合組織を介して最終的に腹直筋鞘の前葉と後葉を形成します。

腹直筋鞘の前葉は外腹斜筋と内腹斜筋から続く結合組織で形成され、後葉は内腹斜筋と腹横筋から続く結合組織で形成されます。

こんな感じで様々な組織と結合組織を介して構成されるので腹部の筋において内腹斜筋の重要さが分かると思います。

さらに、腹部の筋厚について調べた研究があります。

それには、内腹斜筋、外腹斜筋、腹横筋の順で筋厚が厚いことが分かった↓↓

内腹斜筋は腹部の中でも筋厚が厚いことが分かりますね。

さらに細かい内腹斜筋の解剖と線維を見ていく

内腹斜筋をさらに細かく見ていくと、

① 内腹斜筋横行上部線維

② 内腹斜筋斜行線維

③ 内腹斜筋横行下部線維

これら3つに分けられます。

全体としては先ほどの付着部となりますが線維ごと見ていくと若干変わります。

①の内腹斜筋横行上部線維は体幹後方の胸腰筋膜から起始して、10~12肋骨に停止します。

その為、体幹の運動に直接的な関与はなく胸郭の安定性に働くと考えられています。

②の内腹斜筋斜行線維は上前腸骨棘から腸骨稜にかけて起始し、斜め方向に腹直筋鞘に停止します。

現場でよく座位で体幹を側方に傾斜させて内腹斜筋を賦活させることが多いと思いますが、

この時内腹斜筋斜行線維は非支持側の賦活がなされます。

重心を右側に乗せて左側屈したとき左側の内腹斜筋が活動するということです。

そして中でも最も重要なのが③の内腹斜筋横行下部線維です。

内腹斜筋横行下部線維は鼠径靱帯、腸骨稜から起始して腹直筋鞘に停止します。

水平方向に筋が走行しているということですね。

その走行上内腹斜筋横行下部線維は、

「仙腸関節に剪断しようとする働きが生じる場合それを防ぐ作用」

が働きます。

もっと詳しく説明すると、

仙骨はその構造上体幹の重さを受け止める役割をして、寛骨は下肢からの反力を受ける役割を担います。

この仙骨を左右から支えているのが寛骨です。

体幹の重さの影響で仙骨には下へ行こうとする力が働き、寛骨には下肢からの反力の影響で仙骨とは逆の方向に力が働きます。

これが仙腸関節を剪断しようとする働きです。

簡単に言えば、荷重がかかった時に仙腸関節にストレスが加わるよ、ということですね。

この剪断力を増大させないために働くのが先ほどの内腹斜筋横行下部線維です。(ほかにも腹横筋などありますが今回は割愛)

また、内腹斜筋横行下部線維は立脚中期で他の周期と比較して有意に筋活動が増大すると言われています↓↓

慢性腰痛患者や仙腸関節痛の患者も比較的多くの症例で内腹斜筋の筋活動低下が見られることから、

立脚中期あるいは片脚立位中の内腹斜筋横行下部線維がいかに大切か分かると思います。

ここまでをまとめてみると、

・内腹斜筋は幅広い付着部を持ち、体幹の屈曲、側屈、回旋を行う

・内腹斜筋は外腹斜筋や腹横筋などと連続性がある

・内腹斜筋って腹部の中じゃ結構大きい

・内腹斜筋は3つの線維に分かれていてそれぞれ役割が変わる

・中でも内腹斜筋横行下部線維は仙腸関節に対する剪断ストレスを減少させている

どのような順序で内腹斜筋を収縮させていくのか

ここまで内腹斜筋の解剖や運動について書いてきましたが、運動療法を行う上でその順番も重要になってくると思っています。

体幹は主にグローバル筋とローカル筋に分類されます。

体幹についてはこちら↓↓

グローバル筋は内腹斜筋や外腹斜筋、腹直筋、脊柱起立筋など。

ローカル筋は腹横筋や多裂筋などです。

体幹を安定させる上ではローカル筋、グローバル筋どちらかが効いていればいいというわけではなくどちらも機能的に働くことが理想です。

ローカル筋は脊柱の分節的安定性に働く、

つまり背骨一つ一つの動きをコントロールするのに対してグローバル筋は関節を大きく動かす役割を担います。

実際に慢性腰痛の患者さんは多裂筋が筋委縮を起こしていたり、起立筋などのグローバル筋の過活動を伴うことが多いです。↓↓

だから腹横筋などのローカル筋の正常な働きが必要なのです。

腹横筋を機能させるためにはこちらをご覧ください↓↓

また、

体軸回旋中の腹横筋の正確な役割は明らかではないが、腹横筋は体軸回旋のトルク発生器というよりも腹斜筋のための安定装置としての機能を有すると考えられる

つまり、ここから言えることは、

いくら内腹斜筋をガツガツ鍛えていってもローカル筋である腹横筋などの収縮が無くては内腹斜筋は機能しにくい。

ということが言えると思います。

なので、順序としては

腹横筋の収縮を覚える→内腹斜筋や外腹斜筋などグローバル筋の収縮

という順序がいいのではないでしょうか。

どんな人に内腹斜筋のトレーニングは効果的なの?

何より大事なのはここですね。

主観的ですが臨床上効果がありそうなのは、

胸椎の後弯が強く、腰椎伸展、骨盤後傾+前方シフトしているsway backでリブフレアの方

Sway backについてはこちらにも書いています↓↓

リブフレアとは簡単に言えば肋骨が開いている方です。

通常、肋骨角は90度ほどと言われているのですがリブフレアの場合この角度が大きくなります。

さらに、骨盤が前方シフトすることで腰椎には伸展ストレスが過剰に加わります。

さらにさらに内腹斜筋横行下部線維は仙腸関節への剪断ストレスを減少させることでした。

これが機能しなくなるので仙腸関節には負担が強くなり仙腸関節痛などを発生させます。

肋骨角が大きくならないように、かつ、骨盤が前方シフトしないように止めてくれるのが腹斜筋(内腹斜筋・外腹斜筋)なのです。

腹斜筋が働いてくれれば、肋骨が開くのを防いでくれるのと胸郭を適正な位置に戻してくれます。

その為、仙腸関節を安定させる働きにもなり痛みを起こしにくくなります。

実際に内腹斜筋のトレーニングを見ていきましょう

ここまで内腹斜筋は線維が分かれていて、ローカル筋が働いたうえで、

グローバル筋である内腹斜筋が働き、sway backには特に効果的ということを書いてきました。

では、ここから内腹斜筋を効かせるためのトレーニングを紹介していきます。

まずはブレーシングです。

ブレーシングは腹部を膨らませた状態で呼吸を繰り返します。

そうすることで腹腔内圧が高まり腹部の剛性が保たれます。

因みにブレーシングはローカル筋、グローバル筋両筋を収縮させることができます。

上手くできない方はドローインからでもいいかもしれません!

次に腹斜筋を鍛えていきます。

基本的に内腹斜筋を鍛えようと思うと外腹斜筋も一緒に鍛えられることが多いと思って頂いていいと思います。

前面で腹直筋鞘を介して繋がってますからね。

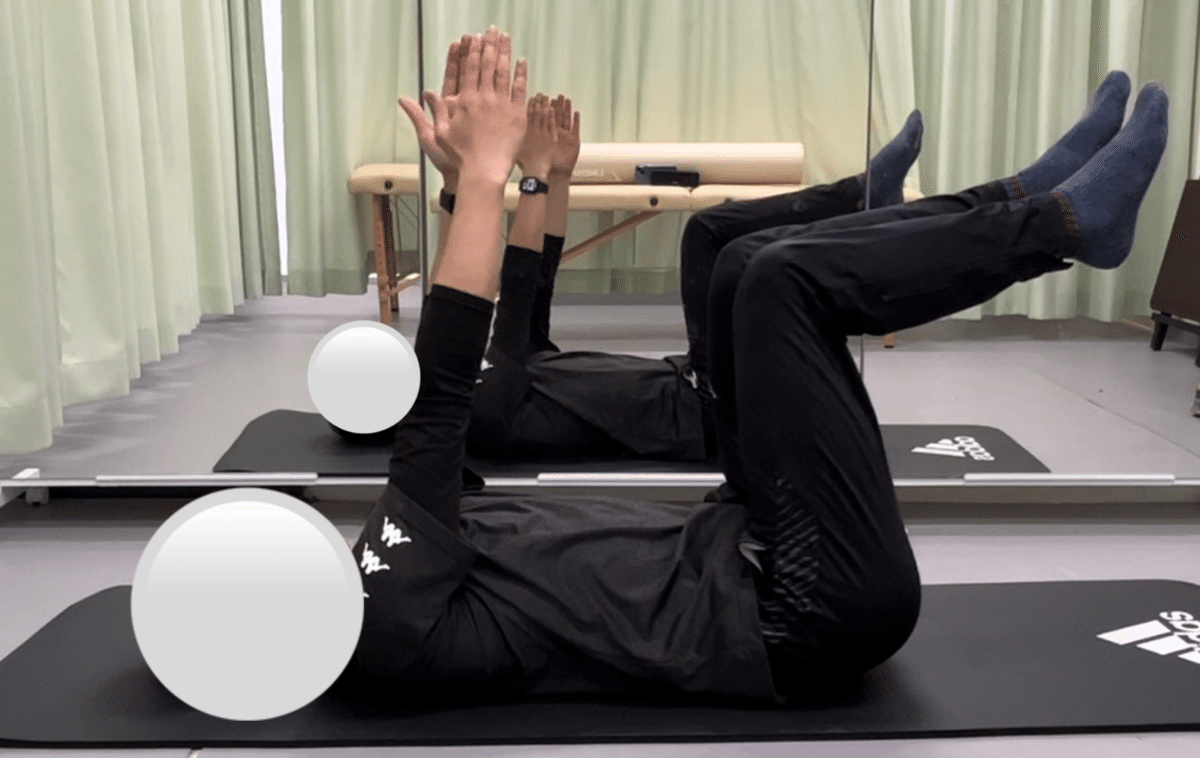

腹斜筋の鍛え方としては上向きで寝た状態から体を斜めにひねっていきます。

実際にやってもらうと分かりますが、

腹直筋をメインに使って体幹の屈曲→回旋を行う方が非常に多いので、

初めから屈曲+回旋を行いながら体を起きあげていきます。

「肘と反対側の膝がタッチできるくらいひねる」と患者さんに伝えると意識しやすいと思います。

これで腹横筋が安定装置として働きつつ、内腹斜筋・外腹斜筋(回旋にはその他色々ありますが)の機能で体幹を回旋することができます。

最後に膝立ち位でのトレーニングです。

荷重位で内腹斜筋(特に横行下部線維)が仙腸関節を安定させることから立位の前に膝立ちでチューブを持ち体幹を回旋させます。

こうすることで腹横筋が働きやすい状態+腹斜筋の回旋力で効率的に効かせることができます。

まとめ

・内腹斜筋には横行上部線維・横行下部線維・斜行線維がある

・ローカル筋が効くことでグローバル筋である内腹斜筋が効きやすくなる

・sway backには腹斜筋のトレーニングは効果的

・腹斜筋を効かせるにはその作用を理解する