人工知能の魅力を伝えよう(2015年記)

はじめに

これは21才くらいの頃に、前のブログ(はてなブログ)に書いていたものです。久しぶりに、自分で読み返していて、せっかくなのでこっちのnoteの方にも載せてみようと思った次第です。

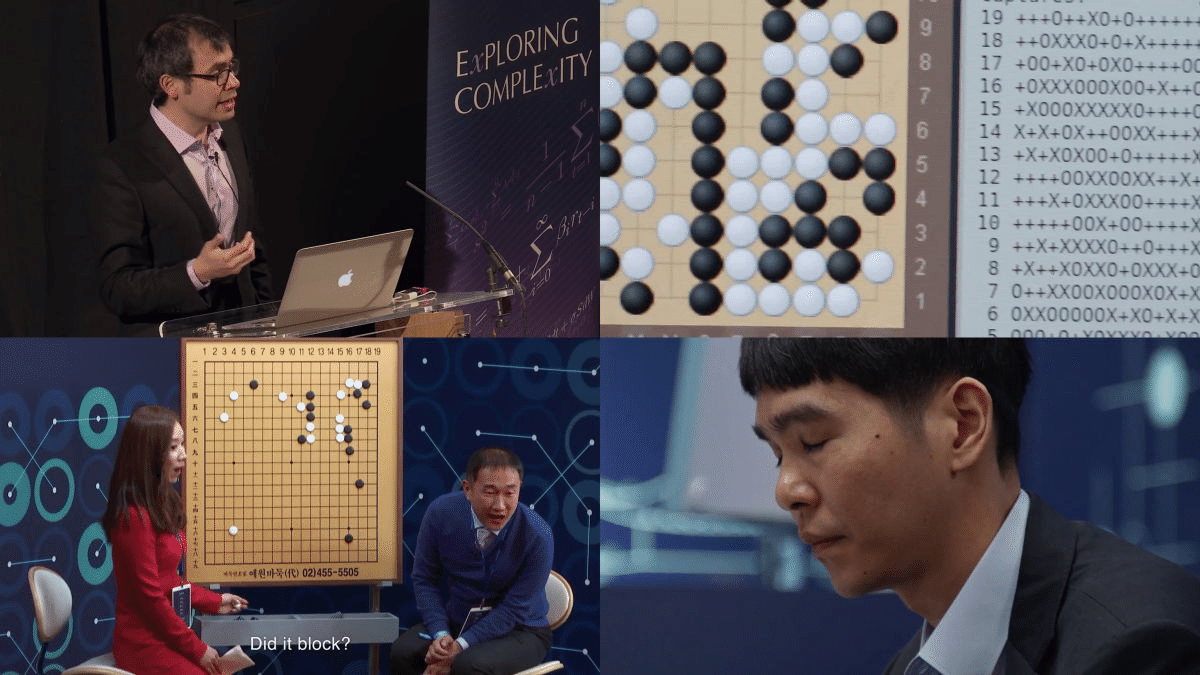

この記事を書いた当時は人工知能に対しての知識も非常に浅いのですが、アメリカにいた僕はイギリスのGoogle DeepMind社のコンピュータ囲碁プログラムであるAlpha Goと韓国出身のイ・セドルさんの囲碁の対決に関心を寄せていました。授業そっちのけで見ていたこの対決がきっかけとなり、自分なりに人工知能のブログ一つ書こうと思ったのを今でも覚えています。

過去のブログを読み返すのはなんだか少し恥ずかしく、不思議な気持ちになりますが、当時感じていたことや、考えていたことを振り返ってみるのも悪くはないですね。

では。

===

ついに冬学期が終わりました。

最後の3週間はファイナルに集中していたので、ブログを更新することが出来ませんでした。今回の冬学期では物理学やコンピューターサイエンスといったちょっと気持ち的にも重い授業でした。

さて、授業のことはともかく、僕はこの冬学期でずっとチェックしていたことがありました。それは今回のタイトル通り、「人工知能」です。

ここ数年で「人工知能」という言葉も頻繁に使われるようになってきました。それもそう、昨年の10月にイギリスの名門大学 オックスフォード大学のある教授が、今後10年から20年の間にアメリカの総雇用者総数の約47%の人の仕事がコンピュータにおきかえられる可能性が高いと予測したのです。

ソフトバンク社が開発したPepper君にもAIが組み込まれている

人工知能の定義

そもそも人工知能とはなんでしょうか。Wikipediaで見てみましょう。

人工知能(じんこうちのう、英: artificial intelligence、AI)とは、人工的にコンピュータ上などで人間と同様の知能を実現させようという試み、或いはそのための一連の基礎技術を指す。

一見、人工知能と言われてもなんのこっちゃわからないと思う人もいると思います。しかし今回は難しい概念などは置いといて、そんな人工知能が今現在この世界でどのようなところで使われて、どのくらい進歩しているかなどを含めて簡潔に書いていきます。そして少しでも人工知能の魅力を伝えられたらいいなと思ってます。

世界中ではAIについて多くの議論が交わされている。

Facebook社もそのひとつ。

人間と共に生きるAI

馴染みのない言葉、『人工知能』と言われるとロボットを想像するひともいるかもしれませんが、ロボットだけが人工知能を象徴するものではありません。それに、人工知能のいうもの自体はすでにこの世界で大活躍しているのですが、現実ではそれに気付いている人はそう多くありません。

例えば、Googleの音声検索機能やFacebookなどのタグ付け顔認識機能などと言ったものは人工知能の技術を使われています。何気なく撮ったその写真がどこで撮ったものなのか、写真に写ってるのは誰なのか。つまりコンピュータ自身が場所や画面上の人間や猫などといったありとあらゆるものを認識出来るということです。でもそんなことをいちいち気にして使ってる人は中々いませんよね。

お掃除を自動でやってくれるルンバも本当はそうです。YouTubeの言語翻訳機能もそう。Amazonでネットショッピングをするときのおすすめ商品の紹介もそうです。あなたの使っているそのiPhoneのパーソナルアシスタント”Siri”もそうです。あげたら本当にきりがないのですが、すでに世界の株式市場では人工知能のプログラムを兼ね備えたコンピュータが人間の代わりに瞬時に高速取引をして利益を生み出すなんてことも起きています。

最近ではカリフォルニア州にあるアロフトホテルですでに『ロボット執事』として歯ブラシなどを部屋に届けるロボットも出てきています。

つまり僕達は気づいていないだけで、すでにたくさんの人工知能の片鱗に触れて生きているのです。しかし、こうしたAI(人工知能)の活躍の場が増えていくことで世界にはAIに対して警報を鳴らす人たちもいます。

それは、

・近い未来、人工知能が人間の知能をこえてしまうのではないか。

・多くの人間の仕事が機械化され、失業者が大量に増えてしまうのではないか。

・貧富の差を生み出す原因の一つになり得るのではないか。

といったものですが、僕自身はこういったAI(人工知能)の画期的な進歩に対してネガティブな感情を持っていません。むしろ楽しみなくらいです。今後おそらく数十年でさらに多くの人がAI(人工知能)の恩恵を受ける生活になると思います。

しかし、最近のAI(人工知能)の進歩は本当に早い。早すぎるくらいです。それを明確に示したイベントが今月あったのです。

ググればなんでも出てくる時代。人工知能がGoogle検索をもさらに進化させていく。

人間 vs AI

今回の記事に最もいい例にあげられる人工知能の会社がイギリスのロンドンにあります。その名もDeepMind Technolohgies社。彼らが今月にあるイベントを行いました。その名もDeepMind Challenge Match(Google DeepMind チャレンジ)。これは世界でも大きくニュースとして取り上げられました。もしかしたら最近になってDeepMindという言葉を最近聞いたことがある人もいるかと思います。このDeepMind Challenge Match、僕自身も学校のファイナルのテストがあるにもかかわらず毎日チェックしていたほどの注目のイベントでした。

『DeepMind Challenge Match』とはDeepMind社が作った人工知能プログラム『AlphaGo(アルファ碁)』、つまりDeepMind社が作ったAIの技術が組み込まれたコンピュータープログラム『AlphaGo』と実際の人間が囲碁で勝負するというものです。その人間もただの人間ではありません。人類代表は世界のトップ棋士ともいわれている韓国出身のイ・セドルさん。彼は12才でプロ棋士となったイ・セドルさんは韓国では知らない人はいないと言われているほどだそうです。僕自身、正直あまり囲碁のことは知らなかったのですが、この勝負の結果には本当に目が離せませんでした。

3月9日から10、12、13、15日の5回にわたって行われたこの対局。結果は『人類代表』のイ・セドルの1勝4敗。DeepMind社の『AlphaGo』の完全勝利でした。僕はこの結果に大学の図書館で騒いでしまうほど、興奮しました。というのも僕は元々AlphaGoが勝つと予想していたのですが、4戦目で負けた後の5戦目をしっかり勝利に収めたところにびっくりしたのです。その理由は後ほど。

『まだまだ学ぶ事がありました。』今回はAlphaGoに負けてしまったイ・セドルさん。ショックは大きいはずなのに最後まで表情を変えずに戦った姿は本当にかっこよかった。

DeepMind社の目指す人工知能

DeepMind社は元々2010年に設立したスタートアップの会社でした。社員は150人程度らしいです。創業からわずか4年でGoogleに約4億ドル(約500億円)で買収されました。それをきっかけに会社名もGoogle DeepMindと変わります。彼らのウェブサイトには『人間の知性を解明すること』という目標を最重要とされているみたいです。

ちなみに複数のメディアによると、対局が終えた後のGoogleの親会社の時価総額はうなぎのぼりだったそうです。Google傘下の人工知能の実力を実に上手く魅せつけた良い機会となりました。

通常、iPhoneなどのSiriといった人工知能を搭載したものは、人間によって予めプログラムされています。つまり人間の言葉に対して反応するために人間がプログラムを書いてそれを実行しているに過ぎないのです。

しかし今回、人類代表の世界トップ棋士のイ・セドルさんに勝った『AlphaGo』は他のAI(人工知能)とは一味違います。『AlphaGo』は『First Principle(最初の原理)』、つまりコンピュータ自身が人間に与えられたシンプルなアルゴリズムによってその環境に応じて、状況を瞬時に理解し、最終的に一番適切な対処法を選ぶことが出来るのです。

『スコアを最大にする』というシンプルな指示のみを与えられたDeepMind社のAI(人工知能)にブロック崩しのゲームをさせた時、最初は素人レベルだったものの、回数を重ねるたびに自主学習をし、最終的には人間よりもはるかに上手くなっているのです。トレーニングから1時間後にはスコアは伸びるもののまだまだ。しかし、2時間も経てばゲームのカラクリを理解し始めます。最終的に4時間後にはボールをサイドに当てていくといったような新しい技をコンピュータ自身で編み出すようになっていきます。まさにコンピュータが自分の経験から学ぶようになっているのです。

『AlphaGoは人間に命令されただけのことをする、ただのエキスパートシステムではないということです。代わりにAlphaGo自身がどうやって囲碁の試合に勝つか学んでいくのです。』(DeepMind社の共同創業者兼CEO デミス・ハサビス)

だから僕は4戦目でAlphaGoがセドルさんに一敗したとき驚きました。AlphaGoは『なぜ負けたのか。どこでミスを犯したのか。』というのをコンピュータ自身で学んだのです。これは従来のAI(人工知能)とは大きく異なります。

DeepMindにとっては今回の囲碁での勝利は『小さな一歩』にすぎないのかもしれません。これからこの高度な技術がSiriのようなパーソナルアシスタントから金融投資、さらにはビジネスにまで応用することが出来るのです。ハサビスさんによるとそれらはまだまだ特定の機能に特化した『狭い』人工知能とのこと。彼ら、DeepMindの目指しているAI(人工知能)は人間と同等の判断を下すことが出来る人工知能なのです。

AlphaGoはイ・セドルとの対局の前にヨーロッパのチャンピオンを5-0で完勝している。

(左がGoogle DeepMind社 共同創業者兼CEOのデミス ハサビス・

右が世界トップ棋士 イ・セドル)

これからのAIの行く末

DeepMind社のAI技術は今後さらにGoogleの製品に組み込まれていくでしょう。Googleの検索機能もさらに高まり、ユーザーが何を調べたいのか、何を求めてるのか、AI(人工知能)自身がユーザーの本心を理解することが出来る時代も遠くないと思います。Siriのようなパーソナルアシスタントもユーザーひとりひとりに合わせて動いてくれるようになるかもしれません。

他にも応用出来る分野はたくさんあります。天候変動や経済問題、病院の診断関連ですよね。これらの複雑で膨大なデータを人間のみで分析し理解することに限界が来るでしょう。その時にAI(人工知能)が適切なタイミングで適切な解決方法を提供することで、大きく手助けすることになると思います。

これからの10年、いや20年を目安にさらにAI(人工知能)はさらに急速に進化していくと思います。いづれは多くの人間の仕事が機会に代わるでしょう。しかし、どんなに人工知能が進化しても人間にはアドバンテージがあります。それは人間には『人間らしさ』というものがあるからです。その人間らしさは人それぞれ違い、人工知能が取って代わることが出来ません。

最後に。

僕は今のこの時代を20代で生きていられていること、そのAI(人工知能)の大きな変化をこの目で見れることをものすごく楽しみです。本当はもっと書きたいことがあったのだけれど、まとめるのが難しかった。

The Future is here.

.