心電図検定の意義と、2級合格へのロードマップ

心電図検定合格を目指す貴方に

学生は授業や実習を、既に働いている方々は日常業務をこなすだけでは物足りなくなりませんか?

特に心電図の分野は、授業でも触れる機会があるものの、理解が浅いまま試験や実習を乗り切ってしまうことが多い分野です。実臨床でも異常波形として報告する波形が決まっていたり、機械的な一面もあります。

「心電図検定」に挑戦することは、そんな状況を打破し、より実践的なスキルを身につける絶好のチャンスです。

この資格を取得することで、現場で自信を持って心電図を読める力が養えますし、忙しい生理検査室の回転率を上げることにも繋がります。

この記事では、教科書レベルの勉強を一通りこなせるあなたが、心電図検定を効率よく合格するための「ロードマップ」を提供します。

その中で「なぜ2級を勧めるのか」「どこから始めればいいのか」「何を重点的に学ぶべきか」が明確になるので、無駄のない学習計画が立てられるはずです。

次のステップへ進む準備を始めましょう。あなたの心電図スキルが確かな自信へとつながることを願っています。

1.はじめに:心電図とは?

・心電図検査と検査技師

実臨床における心電図検定の実態は、生理検査室でのルーティンワークに根付いています。たとえば、心室期外収縮(PVC)が4連発以上起きたら担当医に報告する、といった異常波形の対応が決まっており、それを正確にこなすのが主な役割です。

また、心電図検査は自動分析機とは異なり、患者さん一人ひとりを対面で検査する必要があります。そのため、悠長に分析している余裕はなく、待合室が埋まらないよう効率よく進める速さも求められます。

もちろん、教科書や国家試験レベルの知識は前提ですが、実際に現場で使う知識は限られており、慣れてしまえばそれほど難しくないと感じる人も多いでしょう。「心電図の世界ってこれだけ?」と思ったり、「今の知識でどれくらい通用するだろう?」と考えたことはありませんか?

もし少しでもそんな疑問や好奇心を抱えたことがあるなら、心電図検定に挑戦することをおすすめします。この資格は、心電図の基礎から応用までを体系的に学ぶことで、現場で役立つスキルを磨き、次のステップへ進むための良いきっかけになります。

この記事では、心電図検定の概要から効率的な学習法までをわかりやすく解説します。「心電図の世界ってこれだけ?」という疑問を解消し、新たな一歩を踏み出してみませんか?

・心電図検定の概要

心電図検定は1~4級に分けられており、最難度の1級の成績上位者にはマイスターの称号が与えられます。

公式サイトの各級の説明です。

説明内容的にも、問題数的にも「最初はこれくらいで」と思うかもしれませんが、正直なところ学校の授業が一通り理解できていれば、3級以上が良いでしょう。ちなみに50問70分は、1問辺り1.4分、つまり84秒で解く必要があります。

次に3級です。

こちらも説明を見ると難しそうですが、心電図が得意な学生さんでれば合格可能だと思います。施設にもよりますが、いわゆるマニュアルに乗るような異常波形が出題されます。むしろ臨床に出ている方では物足りないかもしれないです。

次に2級です。この記事で最もフォーカスしオススメしたいレベルです。学生さんであれば、3級を取得する人が多い中周囲と差を付けることが出来ますし、臨床レベルの方ではただマニュアルをこなす業務から抜け出せるレベルだと考えています。教科書レベルやマニュアルと違う部分で例をあげると、左脚ブロックのなかで、前肢ブロックと後肢ブロックの鑑別などが出題されます。詳しい解説は後の記事で行いますが、まず左脚の前肢、後肢を知らない、または知っているがブロック位置が心電図に与える影響を知らないという人も一定数いるでしょう。これだけでもマニュアルから抜け出せたような感覚になりませんか?

最後に1級です。こちらは私も所持しておりませんが、今後受験予定ですので、受験に向けた記事をあげようと思っております。

ちなみに所持している知人は、かなり主体的に心電図の勉強に励んでいます。コメディカルですが、循環器の先生が読むような本を読んでいるところを見かけました。

マイスターは以下の通りです。

Step1: 心電図を理解する勉強方法

・波形の基本

心電図は、ある程度パターンを暗記することで判読可能です。しかし、2級以降は、特徴的なパターンの理解に加え、心臓の電気生理とそれが波形に与える影響を理解しておく方が合格には近道です。

というのは、3級までは比較的読みやすい綺麗な波形が現れるのに対し、2級以降は臨床に近い粗悪な波形や、複数の診断がつきそうなものなど複雑化していきます。

例えば、明らかなデルタ波があり、WPW症候群を疑う波形ではあっても、その問いの選択肢にはWPW症候群はなかったりします。

ここで先ず、基本的な波形は目で見てわかるようにするということを目標に勉強します。ここで言う基本とは、アーチファクトや、合併がない綺麗な波形のことです。

しかし、ただ波形を覚えるだけの時間は少し勿体ないので、心臓の解剖や、電極位置から簡単に波形を理解するくらいのことはすると良いでしょう。

これのような勉強に役立つ参考書がこちらです。

https://item.rakuten.co.jp/book/15064604/

この参考書だけでも、3級であれば比較的容易く合格出来る内容だと思います。

心臓や体内と、電流の流れを模式的に示し、その際に現れる心電図変化を綺麗に描写しています。

電流は実際には刺激伝導系や心筋を通りますが、心臓全体や電極目線でベクトル化するように矢印として表されているため、非常に見やすく、感覚的に電気生理と心電図変化を掴む力を養います。

ただ、2級合格に対して、紹介される疾患の種類が少し物足りないかもしれないです。また、電気整理を学ぶ最初の本としては良いですが、そこも更に深めたいところです。もちろん、効率次第、理解度次第ではありますが。

次に、私が電気生理的な理解を深めるために使った参考書がこちらです。

ここでは、刺激伝導系や心筋の特徴や、イオンチャネルレベルの話、発生の話などを取り扱いながら心臓の電気整理を理解することができます。

頻繁に図も用いられるので、非常に読みやすいです。

この本をしっかり理解することで、1冊目の内容をさらに深く掘り下げて理解できるようになります。そして、この段階に到達すると、合格がかなり現実的に見えてくるはずです。

特に、この参考書の優れた点は、解説されていない疾患や状況についても考えを広げられる力を養えることです。私自身、検定本番で「房室接合部調律」という選択肢に初めて出会いました。この言葉については全くの未学習で、正直焦りました。しかし、ここで重要だったのは、これまで参考書で学んだ知識を活用して考えを進められたことです。

例えば、「今まで見てきた補充調律(心室由来)とは何が違うのか」と考えたとき、参考書に書かれていた「刺激伝導系は伝導速度が速いのに対し、心筋の興奮は遅い」というポイントを思い出しました。この知識を応用して、接合部での補充調律ならnarrow QRSになるだろうと予想し、その場で正しい選択肢を導き出すことができたと感じています(答案が返却されないため確証はありませんが、恐らく正解でした)。

実際、合格に最も寄与したのはこの参考書であると私は確信しています。単に覚えるだけでなく、「考える力」を養える一冊です。検定対策において、ぜひこの参考書を活用してみてください。

ただこちらも、疾患数があまり多くないことが欠点です。

・実践力を高める演習

ここまでの2冊は、理解の取っ掛りを作る目的と、その理解を深める目的で用いました。次からはその欠点だった、問題数や疾患の種類などの経験値を補う参考書を紹介します。

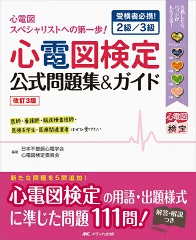

まず1冊目は公式問題集になります。

https://item.rakuten.co.jp/book/15406063/

これは2級/3級が対象ですが、最初から2級受験でも必読だと思います。というのは、先に挙げたように、3級には綺麗な波形が多くあるため、典型的な波形を瞬時に捌く練習になります。

そして本題の2級レベルの問題ももちろん沢山練習できます。

この問題集のレビューとしては、速さを養うにはうってつけですが、解説が丁寧では無いと感じました。不十分というわけではないですが、正解以外がなぜ間違っているかを知りたい人や、先程までの参考書で出会わなかった疾患で、電気生理を知りたいという人にはやや物足りなさが残ると思います。

しかしながら速さは必要になってきますので、依然として必読ではあります。

ここまで参考書をしっかり理解して、知識を応用して新たな疾患にも自分なりの解釈をできるようになれば、2級は合格できます。演習のポイントは後にも記述します。

次からは念押しの教材になります。

https://item.rakuten.co.jp/book/3973783/

こちらは、正直なところ私は半分も終わらずに当日を迎えました。

豊富な症例数ですが、問題と解説に分かれてはいません。

なので、自分で考える力を養うというより、考え方と経験を積む感じになります。

解説は詳しめですが、基礎の教材が頭に入っていないと、なかなか理解に苦しむかも知れません。

繰り返しになりますが、私の経験からも、必須の教材では無いと思いますので、時間と実力に余裕がある人が念押しで取り組めば良いと思います。

最後に、こちらのYouTubeチャンネルを紹介します。

こちらのチャンネルでは、心電図検定対策の動画や、臨床上有用な鑑別、その他様々な疾患の生理、病態などが学べます。

Step2: 実は大事な勉強計画

・短期vs長期

勉強計画に関しては、個人の好みによる部分が大きいと思いますが、私はせっかく勉強するなら長期が良いと思います。

長期というのは、ずーっとコツコツ勉強する訳ではなく、最期にかけて追い込みや総復習などを行っていき強度をあげていきます。

私の場合は2ヶ月と1週間(9週間)くらいかけて、学部の卒業試験の合間に合格しました。なので、他に時間が取られなければ、もう少し短くても合格できると思います。

私の例だと、

・1週目

『これならわかる!心電図の読み方』を、細かい説明を抜きにして一旦波形と、電極と心臓内の電流の流れの図だけを覚えるように読みました。

・2週目

細かい説明やコラム等も含んで読み直す。

・3週目

『目からウロコの心電図』を一通り読みながら、不安なところや忘れたところ、特定の疾患の12誘導心電図などを参照したいなどの理由で、1冊目を適宜参照する。

・4,5週目

『目からウロコの心電図』で学んだ電気生理を応用して、『これならわかる!心電図の読み方』に掲載されている疾患別12誘導心電図を頭の中で説明する。

・6週目

『心電図検定公式問題集&ガイド』で演習。演習するときに意識すべきポイントとしては、公式問題集の解説のみで満足しないことです。正解以外の選択肢を否定する理由や、各疾患の電気生理など、様々な点から問題の理解をする必要があります。このようにすることで、公式問題集のデメリットである解説の簡素さを補い、且つ問題演習の効率があがり、様々な疾患を知るきっかけになります。また、このやり方で1周終わったら、自分が間違えたところ、苦手なところ、不安なところを中心に頭の中で解説できるようになるまで、演習します。

この本は比較的薄めなので、1週間から1.5週間で終了できると思います。

・7,8週目

『公式問題集』の不安なところと同時進行で、『心電図の読み方パーフェクトマニュアル』を進める。

私の場合、全チャプターは終わっていないですが、ここまで3冊使ってきて、未だ不安な疾患に対して、辞去的に使うこともあれば、普通にチャプターを進めることもありました。

意外とまだ出会っていない疾患があったり、所見があったりしました。そういった新たに仕入れた所見をまた公式問題集などで確認しながら演習すると、自分の中で説明することの精度があがり、試験本番も自信を持って選択肢を選ぶことが出来ると思います。

・9週目

未だに不安が残る所の再確認と、速さを意識した演習。私の場合は、1問あたり平均して60秒程度で正解を導けるように練習しました。そのためにはパターン暗記で対応できるものは即答し、鑑別が必要なものは電気生理を用いて考えるというメリハリをつけていました。

恐らく、試験として合格しやすいのは、「選択肢を見る▶︎心電図を見る▶︎検討をつける▶︎選ぶ」だと思います。しかし、臨床で有効なのは、「心電図を見る▶︎検討をつける▶︎選択肢を見る▶︎(※正解がなければ最初に戻る)▶︎選ぶ」だと思います。

これを意識して、演習し、間違えたり、不安になったところはいつでも他の参考書に戻って納得するを繰り返しましょう。

・短期でやる場合の優先度

どうしても短期で詰め込むしかない、他にもやることがあるなどの場合の優先度を参考までに挙げたいと思います。

合格ラインに立てれば良いので、パターンで攻めることができる問題は確実に取りたいところです。

よって、1冊目をしっかりやり込みましょう。その次に公式問題集が良いと思います。

その際、1冊目の取り組み方は心電図パターンと、簡単な電気生理の理解です。電極位置と心臓内の電流の動きを思い出せるくらいが目安です。また、問題集に比べ難化する可能性は否定できないので、問題集中の2級相当問題で7割以上の正解率を目指して演習すると良いでしょう。

これに加えて、スキマ時間にマイスターチャンネルを見ると良いと思います。

短期で合格を掴もうとする場合、記憶も短期記憶になりがちなので、時間があっても新しい教材に進むことはあまりおすすめ出来ませんが、仮にする場合は、パーフェクトマニュアルが良いと思います。

目からウロコの心電図は、理解には非常に役立ちますが、理解が功を奏するのは長期記憶なので、ここでは即効性を意識していきましょう。

Step3: 心電図検定合格への一歩を進めよう

最後に、心電図検定は単なる資格取得にとどまらず、あなたのスキルアップやキャリア形成にも大きく寄与します。今この記事を読んでいる「好奇心」や「向上心」を大切に、まずは学習を始めてみましょう。最初の一歩を踏み出すことで、あなたの未来はさらに広がるはずです。