「ウィグナーの友人」としての量子AI:観測問題は量子力学の100年で未解決の難問か?

「量子力学を理解している人は誰もいないといっていい」。著名な物理学者ファインマンは、昔このように言っていました。前世紀の量子力学開拓期には、いわゆる「観測問題」というものが、多くの物理学者を悩ませていたのです。量子力学100周年とされる今年においても、はたして観測問題は未解決の難問なのでしょうか?

現在の理解では、量子力学という理論そのものには観測問題は存在しないことが明らかになっています。これまでの実験結果はすべて量子力学の正しさを支持しており、理論としての整合性も下記記事にあるように、問題は全くありません。

ですから、「物理学の問題として、観測問題は未解決か?」と聞かれると「ノー」なのです。ところが、もっと広く「観測問題は未解決か?」と質問されると、今度は「イエス」とも言えるのです。

量子力学は、「実在」という概念や、物理現象の決定論的な時間発展を否定するものです。そして、これらのことは、ベル不等式の破れを含むこれまでの実験や観測の結果とも完全に整合をしているのです。それにもかかわらず、21世紀の現代においても、実在や決定論にこだわる立場をとる人々がいます。つまり、彼らにとって「観測問題」は依然として残っているのです。なぜ、自然界が示し続ける量子力学の世界像を、感情レベルにおいて受け入れることは難しいのでしょうか? 人間心理のその不思議さ自体は、物理学のテーマではあり得ません。その意味で観測問題は、物理学ではなく、心理学などの人文系の問題として、依然として「100年来の未解決問題」とも言えるのです。

現在では、量子力学は情報理論の一種であると考えられており、波動関数は、物理量の実験データの確率分布をまとめて、1つの数学表記にしただけのものです。ですので、ある実験で粒子の位置の情報を得たのならば、それに基づいて、確率分布という形をした「情報」であるところの波動関数は、その位置周辺に局在した関数へと更新をされるのです。これが波動関数の収縮、もしくは波束の収縮と呼ばれるものです。波動関数は実在の波ではなく、未来の予想のための単なる確率分布に過ぎないので、むしろ観測でしっかりと収縮しなくてはいけない概念だったのです。このように「波動関数=確率分布」という情報理論としての本質が明らかになった時点で、物理学における観測問題は、全く存在していなかったことが分かっていたのでした。

したがって量子力学100周年となった現在は、ファインマンの言ったことをまともに受け取る必要もなくなっただけでなく、量子力学を深く理解している量子ネイティブたちが、沢山生まれる時代となったのです。

前世紀には、量子力学の理解は混沌としたままでした。「波動関数が実在波としてのド・ブロイ波だとすると、観測で相対論的因果律を破る収縮を伴うとしたコペンハーゲン解釈には、重大な欠点がある。これを観測問題と呼ぼう」という具合になり、対抗する様々な解釈理論が提案をされ続けたのでした。この状況を図1にまとめてみました。

ところが、「量子状態トモグラフィ法」が、量子情報分野において理論的にも実験的にも確立した段階で、大きな変化が訪れます。つまり、波動関数や状態ベクトルは、いくつかの種類の物理量の測定で得られる確率分布だけから、あいまいさなく、操作論的に定義されるものだと分かったのです。この変革以降の量子力学という理論の捉え方は、図2のように変わりました。

つまり「量子力学という情報理論には、観測問題と呼ばれるような自己矛盾や欠陥は存在しない」となったのです。

ただし量子力学も、今後の未踏領域での実験で検証を続けられるべき、1つの物理理論に過ぎません。量子力学という理論が、量子重力が効きだす高エネルギー領域や、ブラックホールの蒸発過程でも正しいかどうかは、実験や観測でまだ検証されていません。ですから将来、量子力学という理論の破れが見つかる可能性があります。実は、私を含めた多くの物理学者は、「量子力学という理論の破れが、早く実験で見つからないかなぁ」と、首を長くして待っているのです。そのほうが、物理学者としては楽しいからです。

混乱の中で、観測問題を解消するために出てきた前世紀の様々な提案も、量子力学という理論に挑戦をする別な理論だと、現在では受け止めるべきです。「量子力学の欠陥である観測問題を解消するため」とまだ語ることや、「観測問題は物理学における未解決問題」だと表現することは、単に人々の誤解を誘導するものでしかありません。

前世紀のそれらの解釈理論が将来の実験で量子力学とは異なる現象を起こすという予言ができる場合のみ、現代においての物理理論として評価されるべきです。たとえば多世界解釈は、しばしばコペンハーゲン解釈の量子力学と全く同じ予言をすると主張されます。そして、その解釈での波動関数は観測で更新されず、収縮もしないので、現代では無用のものとなりました。

波動関数は実在であり、その収縮も物理的な過程であるとする「自発的収縮理論」もありますが、これは将来の実験で量子力学とは異なる結果を出す可能性があり、これは量子力学に挑戦する「非量子力学理論」として、確かに意味があると認められます。これ以外にも将来実証可能な予言をする「非量子力学理論」はいろいろあります。

ただ重要なのは、これまでのミクロの領域の実験から大きくは宇宙観測のデータまで、全て量子力学と整合し続けているという事実です。現在のところ、量子力学は正しいままでいるのです。それらの非標準理論を考える必然性は、データ上は全くありません。

最近のサイエンティフィクアメリカン誌に「Can AI Save Schrödinger’s Cat?」(AIはシュレーディンガーの猫を救えるか?)という記事が載っていました。この著者はサイエンスライターのアニル・アナンサスワーミーという方です。

ところが、この記事では、量子力学という理論には物理学として深刻な観測問題がしっかりと現存していると書かれていました。その未解決問題を、量子AIを用いて解決できるアイデアが或る研究グループによって出されたと報告しています。そのグループが書いた論文が、下記です。

この論文では、ユージン・ウィグナーが提案をした、いわゆる「ウィグナーの友人」と呼ばれるパラドックスを扱っています。この話をしていた当時のウィグナーやフォンノイマンは、量子力学における「意識」の役割をいろいろと考えていました。

その過程でウィグナーが言い出した話が、この「ウィグナーの友人」という思考実験です。たとえばシュレディンガーの猫の実験設定を考えます。孤立した部屋のなかで、不安定原子から出るガンマ線によって作動する機械が毒ガスを作り、その部屋に居た猫は生きている状態と死んでいる状態の重ね合わせになるという話です。量子力学が正しければ、そのような「生」と「死」の重ね合わせが実現するのですが、シュレーディンガーはそれを信じませんでした。「猫は生きているか死んでいるかのどちらか一方のはずだ」と頑固に思っていたからです。

ではこの部屋に猫を観測する観測者チャーリーを用意したらどうでしょう?チャーリーは対策をしているため、毒ガスでは死なずに、安全にずっと猫を観測し続けられます。そのチャーリーは、ウィグナーの友達であるという設定が多いです。そのため「ウィグナーの友人」と呼ばれることになります。そしてウィグナー自身はその部屋の外に居ます。

チャーリーにとっては、ガスが出ない時間には猫は生きているし、ガスが出た途端に猫は死んでしまいます。その生死が同時に起きている時間帯はありません。ところが量子力学によると、実験開始後にも外部に居るウィグナーにとっては、どの時刻でも猫は生きている状態と死んでいる状態の重ね合わせになっているのです。そしてウィグナーがチャーリーに猫の生死を尋ねたときに、初めて猫は生きてる状態か死んでいる状態かに収縮をするのです。量子力学という理論が正しければ、そのようになります。

しかし、この説明を感情レベルで納得できない人も多いのです。その「お気持ち」の問題が、「観測問題」なのです。それらの人は、たとえば次のように主張をします。

『量子力学では、「猫が今生きている」というチャーリーの記憶も、「猫はもう死んだ」というチャーリーの記憶も、猫の生死状態に対応して重ね合わせになっている。それは絶対おかしい!チャーリーは1つだけの意識をもった人間だ!部屋の中にいるチャーリーの意識は、ずっと連続的に働いており、その意識にとっては、各時刻に猫は生きているか、死んでいるかのどちらだ。だから、外に居るウィグナーにとっても、客観的な事実として、猫もチャーリーも重ね合わせなんかに、なってない!』

確かに量子力学では、外に居るウィグナーにとっては、猫が生きていて、かつチャーリーが猫は生きていると思っている状態と、猫が死んで、かつチャーリーも猫は死んでいると思っている状態の、両方の重ね合わせです。なので、「心理的な観測問題」を抱えたままの人たちにとって、そのマクロな重ね合わせを感情の上で受容することには、大変な困難を伴うのです。それで「ウィグナーの友人」の思考実験も、なにか大きなパラドックスのように感じてしまうのです。

一方で、非量子力学的な別な理論を考えて、量子力学とは異なる予言を、この「ウィグナーの友人」実験に与えることは可能です。たとえば「意識」の存在は特別であり、外に居るウィグナーにとってもチャーリーの「意識」は客観的存在に違いないから、ウィグナーの立場においても、チャーリーを量子的な重ね合わせにできないと、認めざるを得ない結果が出れば、量子力学という理論が間違っていたことになります。

先の論文では、量子力学に対立する別理論を考えて、その理論が正しければ成り立つ不等式が、実験で実証できる可能性を提案しています。逆に量子力学が正しければ、その不等式は破れるので、実験的にそれらの理論は区別、検証できるという話です。その中で、論文著者たちは、チャーリーの代わりに、量子AIに"シュレーディンガーの猫"を観察させます。

詳しくは論文を読んで頂きたいのですが、そのアイデアの本質を紹介してみます。実験で検証可能なその不等式自体の導出には、ベル不等式のように、2体系の量子もつれの有無が重要なのですが、その量子もつれ自体は今回は単なる道具であり、「ウィグナーの友人」実験の本質でありません。以降では簡単のために、重ね合わせの純粋状態にある二準位スピン粒子をチャーリーが観測するとして、この本質部分の説明をしてみます。

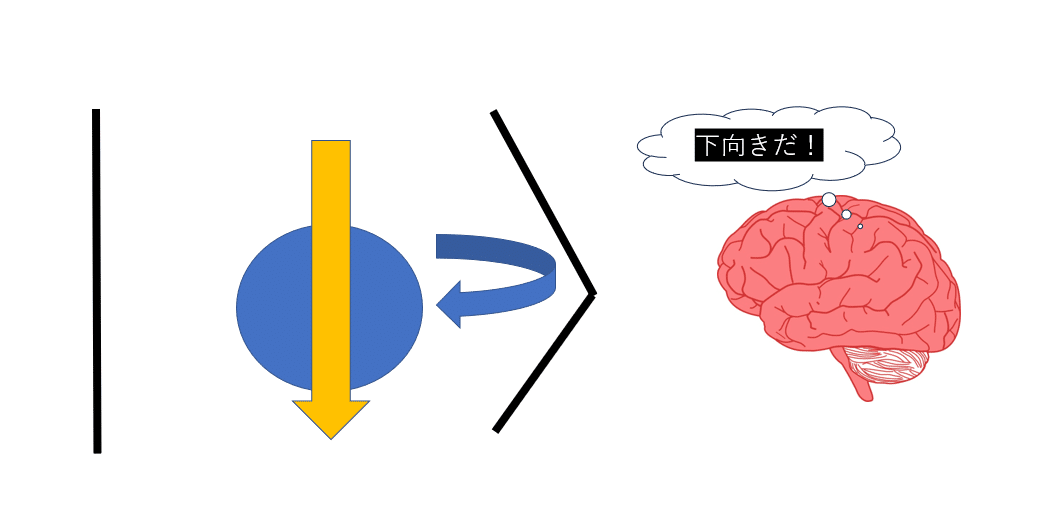

この設定では、チャーリーの脳の初期状態は、図3のように、スピンの向きがわからない「どっち?」状態です。

その後、チャーリーがスピン粒子と相互作用をして測定することで、上向きだと認知し、その結果を記憶した場合が、図4です。

そして、下向きだと認知し、その結果を記憶した場合が、図5です。

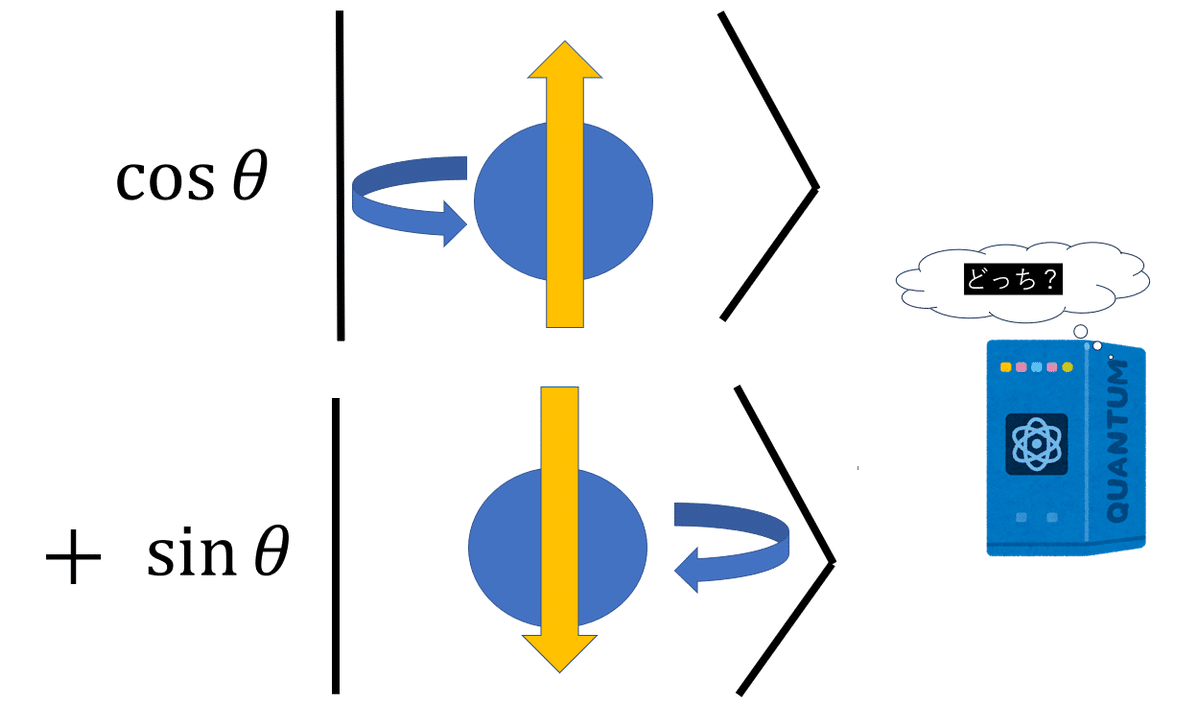

論文で扱われている非量子力学理論では、外部に居るウィグナーにとっても、図4か図5のどちらかになっているとします、つまり、図6のような量子力学の重ね合わせ状態ではないと、仮定をするのです。

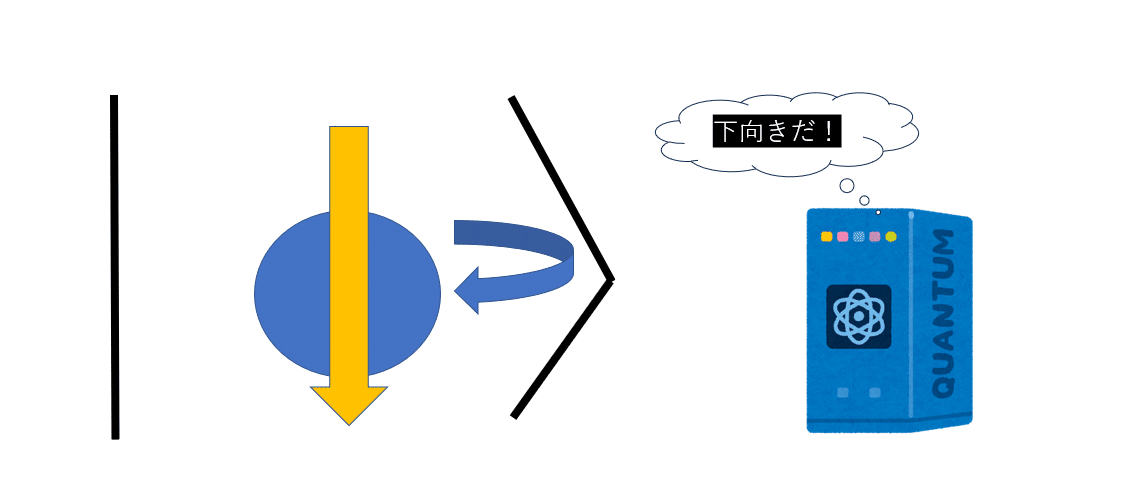

実際に人間のチャーリーを使う実験は現実的ではないため、論文著者たちは、図7のように、知性を持った量子AIにチャーリーの代行をさせる実験を考えました。

量子AIがもし波動関数を収縮させる「意識」をもった存在だと仮定すると、図8や図9のように、スピンは上向き、下向きのどちら一方だけを認知し、それを記憶します。

図6のチャーリーの脳と同じように、外部のウィグナーの量子力学における立場では、図10の重ね合わせ状態が実現できます。

しかし、論文で考えられている非量子力学理論では、外部のウィグナーの立場でも、図10ではなく、図8か図9かのどちらか1つが実現するだけとします。

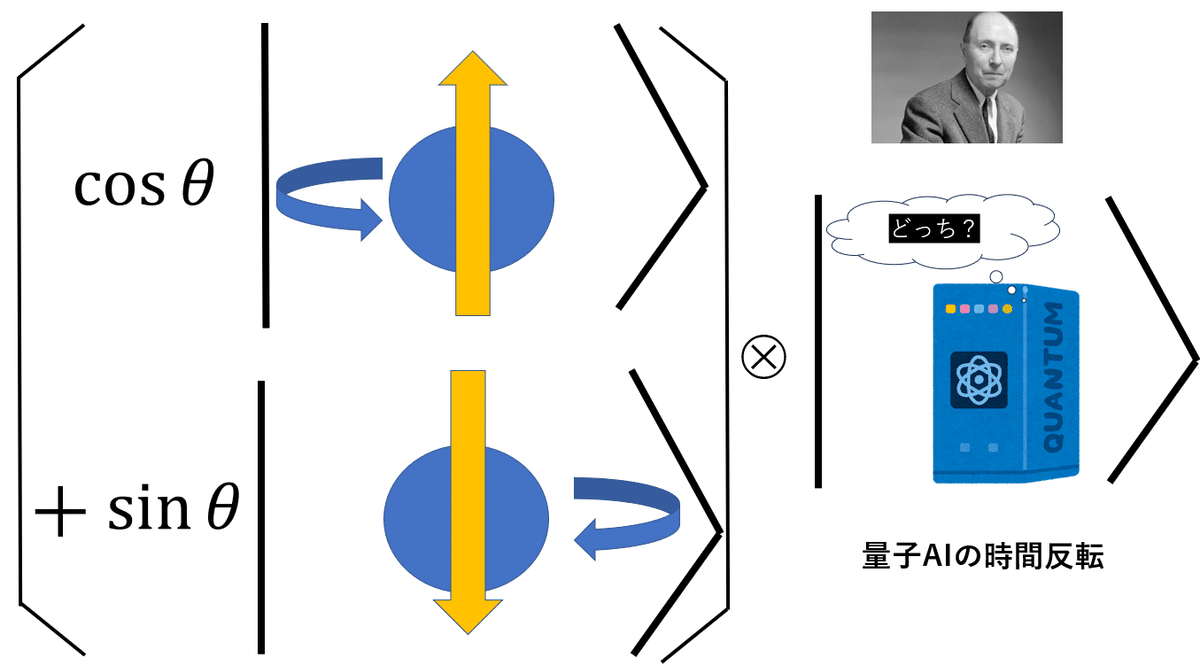

量子力学と、この論文での非量子力学理論との本質な差の部分は、これで尽きています。検証可能な不等式を出すために、論文の実験設定は更に複雑にしてあります。しかし、これは単に技術的な話ですので、詳しくは元論文をご覧ください。上の説明では、簡単のためにチャーリーのスピン粒子は単体の純粋状態にあるとしてきましたが、図11のように、その論文ではそのチャーリーのスピン粒子Cと、外部に居るボブが持つスピン粒子Bの量子もつれ状態を用意しています。

そして外部に居るもう一人の観測者アリスは、大胆にもチャーリー自身を実験素材として扱います。50%の確率でアリスはチャーリーにスピン粒子Cの測定を命じて、上か下かを報告させます。残りの50%の確率で、アリスはチャーリーに測定をさせた後に、チャーリーのその記録、記憶を含めて、チャーリーとスピン粒子Cの「時間反転」を実施します。時間反転とは、映画のフィルムの逆回りのように、その過程を未来から過去に戻す作業です。

一旦、チャーリーはスピン粒子Cが上か下かを認知したはずですが、このアリスの壮大な「いじわる」の時間反転によって、その記録、記憶を全て失います。量子力学が正しいならば、スピン粒子Cは元の図11の量子もつれ状態に戻っているはずです。しかし「外部のアリスにとっても、測定をした後のチャーリーの意識は、スピン粒子Cが上向きか下向きかのどちらか1つしか認識していない」とする非量子力学理論では、時間逆転をしても、図11の状態には戻りません。ベル不等式の破れの検証のときと同じように、その差を不等式で定量化をして、実験で確かめようというのが、先の論文の基本的なアイデアなのです。そして実験可能な量子AIに、このチャーリーの役目を代替させています。

量子もつれを使った複雑な設定ですが、その物理の本質自体は、量子AIに対する図10の設定で尽きています。量子力学が正しければ、量子的にもつれていたスピン粒子Cの図10の状態も、アリスの時間反転装置によって、図12のように戻っているはずです。

一方で、非量子力学理論では、図12の状態には時間反転で戻れません。たしかに将来の実験で量子力学の検証ができる可能性を示した興味深い論文だと、私も思います。しかしこの論文著者や、論文を紹介したサイエンティフィックアメリカンの記者は、この「ウィグナーの友人」を、物理学としての観測問題の一つとみなしており、それを量子AIを使った将来の時間反転実験で、物理学として解決するという主張は、個人的にとても気になりました。それは前世紀のとても古い価値観に基づいた言及だからです。

繰り返しておきますが、量子力学の理論自体には「観測問題」と呼ばれるような、物理学理論としての欠陥は何もありません。その量子力学の主張を感情レベルで簡単には受容できないという人にとっての「心理的な観測問題」が存在するだけであることは、今の量子時代には誰もが知っておくべきことだと思うのです。そしてこの論文にある、量子AIの「ウィグナーの友人」実験は、量子力学という理論と、非量子力学理論の違いを検証しているだけであることを、きちんと理解をして頂ければと思います。

いいなと思ったら応援しよう!