古典確率とフォンノイマン鎖の「意識」の話

量子力学は情報理論であるため、所謂「観測問題」というものもそもそも無いことが、下記のように現在では分かっています。

粒子の位置や粒子数などは素朴な実在ではなく、その確率分布だけで記述される情報的な対象であるのです。実はこのような情報理論的な考え方の萌芽は、前世紀初頭にフォンノイマンやウィグナーが既に持っていました。しかし彼らの話の中には、観測過程の終端として、観測者の「意識」が含まれていたために、多くの研究者がそれに反発をし、「量子力学は情報理論」という理解に至ることは当時ありませんでした。

その後、多数の量子力学の精密実験がなされ、特にベル不等式の破れの実験的検証にも成功をしたために、量子力学は素朴な実在論的理論ではなく、実在を伴わない情報理論であることが現在では明確になっています。

フォンノイマン=ウィグナー流の考え方には「意識」の存在が入ってはきますが、それは科学という人間の営みのスタート地点としてだけ現れるだけです。まず自分が居て、自分の五感やその先にある様々な機械装置も使って、自分にとっての外部世界に刺激を与えてその応答を収集し、その情報を解析するのが科学です。特に重要なのは「可能な様々な事象の候補の中から、波動関数で定まるある確率で、ただ1つの事象が選択されて、時々刻々と認知、体験をしていく意識を持った自分は存在している」という前提です。これを実証科学を始めるための1つの公理として認めるのです。

そもそも確率を考えるときには、いろいろな前提が必要です。これは量子力学に限らず、古典確率論を含む一般的な話となります。

まず決して同時には起きない事象(例えば表に出るサイコロの各目)の集合を考えて、各事象に何%かという数字を割り振ることで得られるのが、確率分布です。ではそれらの事象が同時には起きないと誰が判断をするのでしょう?それは人によって違うかもしれません。例えば多くの人が視覚で区別できる色は、3つの錐体という感覚器官で捉えられた情報から脳で構成をされています。しかしまれに、多くの錐体を持っていて4色以上の情報を使っている例も報告をされています。したがって区別できる色彩の状態の数は、人によって異なると言えます。

色彩に限らず、「これ」と「あれ」は同時には起き得ず、その2つは1回の試行で区別可能であると判断することは、原理的には観測者毎に異なっていても良いのですし、そして実際あり得ることなのです。すると関数とみなした確率分布の引数に当たる独立事象は、各観測者、もっと端的に言えば観測者の認知と、その主体である「意識」が決めていることになります。どんな事象が同時には起き得ないと判断をし、そのような独立な事象の集合の中のどの1つの事象が、今の時刻に起きたのかを認知する「意識」の存在は、確率を論じる上で普段はあまり目立ちませんが、不可欠な要素と言えます。

またある対象の確率分布は、それについての事前情報の多寡によっても、観測者毎に異なります。たとえば箱の中のサイコロの目の事前情報を何も持たないアリスにとっては、各目の確率は1/6です。ところが目は偶数であることを事前になんらかの方法で知っていたボブにとっては、各偶数の目の確率が1/3で、奇数の目の確率は零です。アリスとボブとでは、同じサイコロの確率分布が異なるのです。このように確率分布とは、そもそも「誰にとっての」という部分をしっかり指定しないと定まらない概念なのです。

フォンノイマン鎖の「意識」の提案は、最初量子力学に対して成されたものですが、それはどの確率論にも出てくる前提条件です。たとえば古典的なコインの裏表を観測する場合でも、フォンノイマン鎖は現れます。

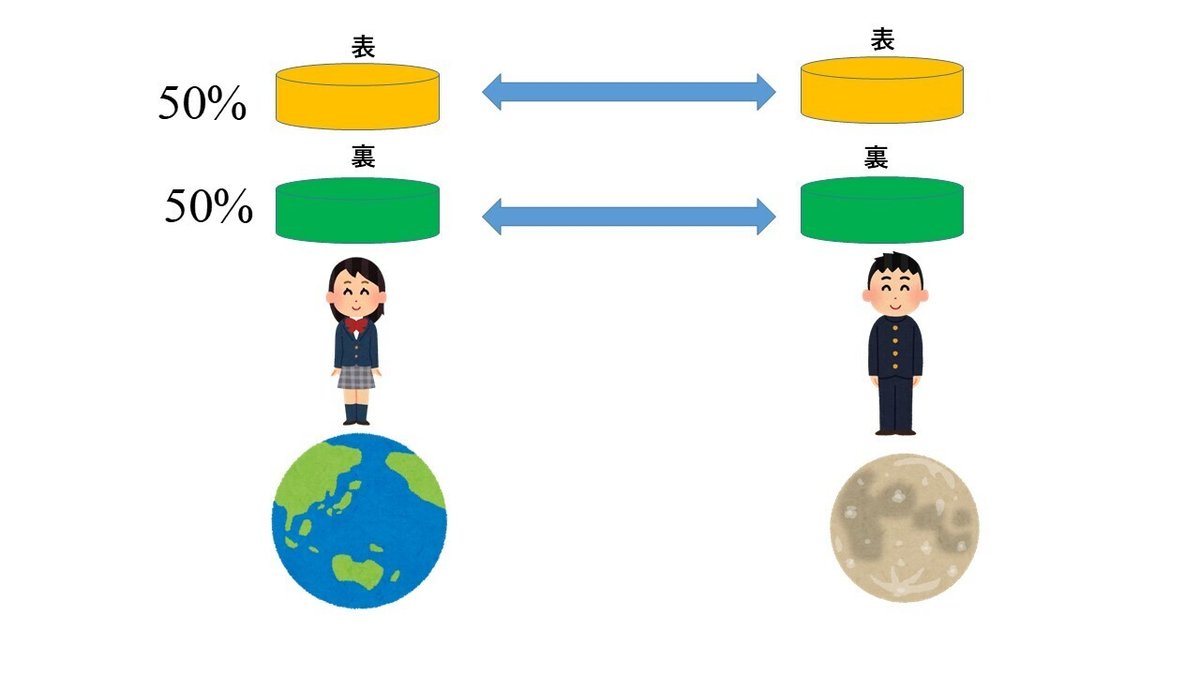

具体的に次の設定を考えてみます。地球に居る花子さんと月に居る太郎君がコインを1つずつ渡されます。そのランダムに出るコインの表裏は二人の間で共通であることだけは、それぞれ知られています。50%の確率で両方のコインは表で、50%の確率で両方のコインは裏です。

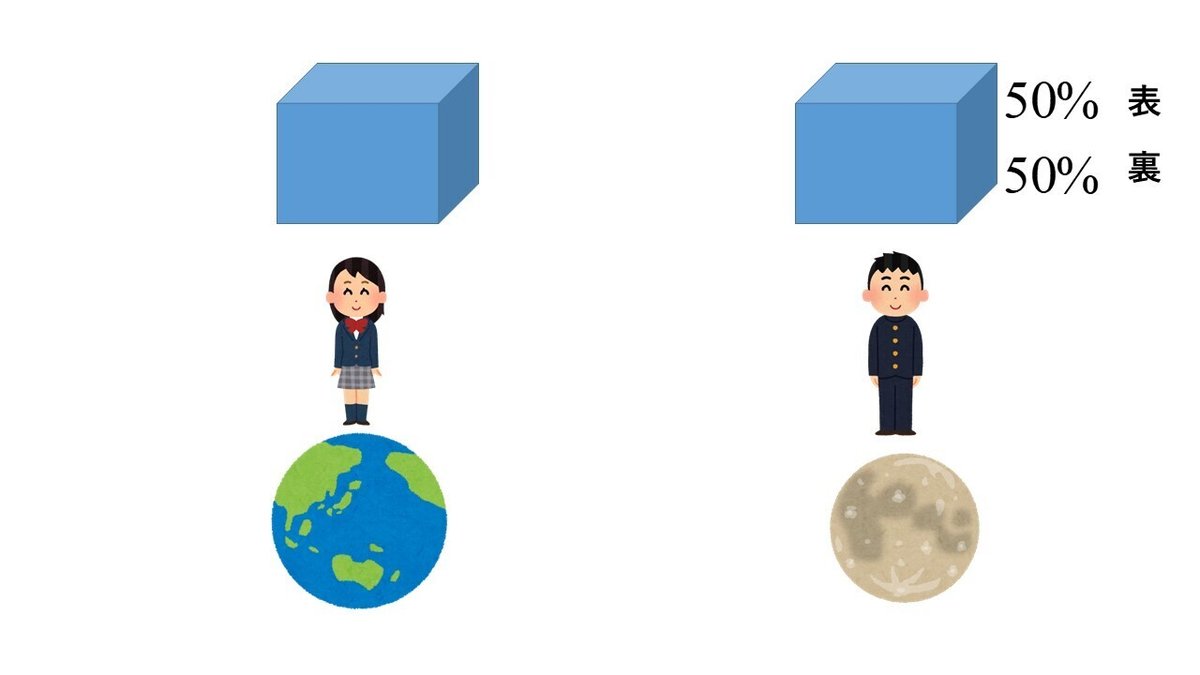

次にコインは二人に箱の中に入れられて渡されるとします。箱の中は見えません。当たり前ですが、花子さんにとって太郎君のコインは50%の確率で表であり、50%の確率で裏です。太郎君にとっても太郎君のコインの表裏の確率は、彼女のものと同じです。

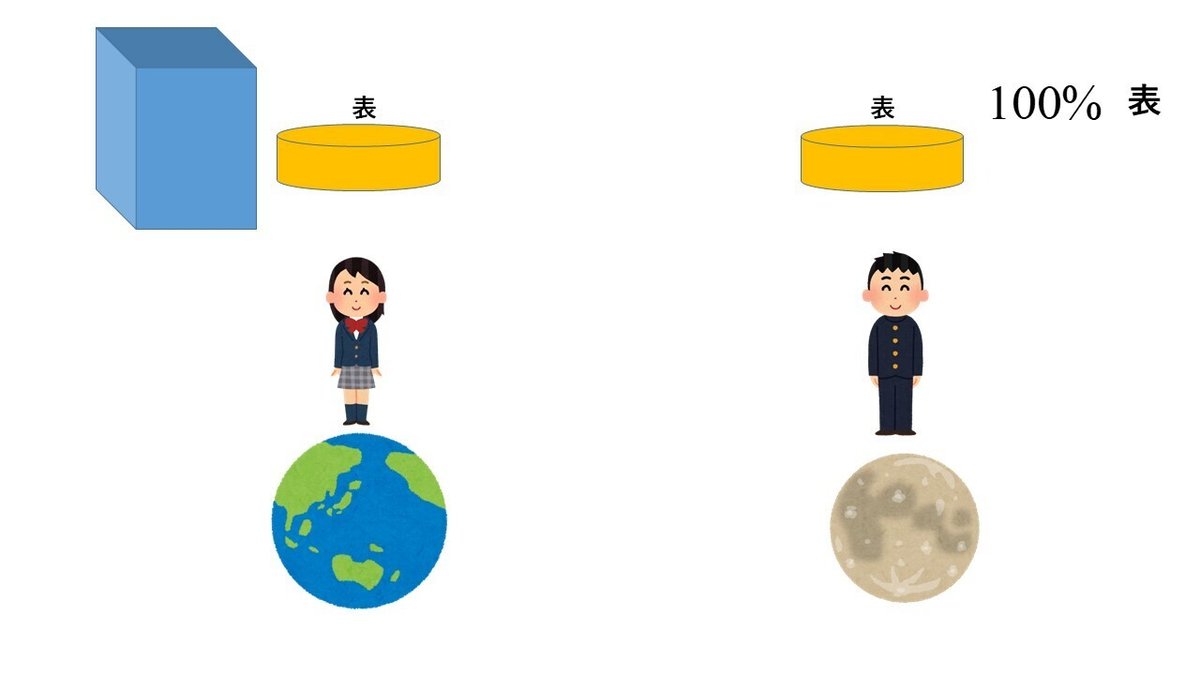

まず花子さんが先に自分の箱を開けてコインを確認します。今の場合表が出ていたとしましょう。

するとこの段階で、花子さんは太郎君のコインも100%の確率で表が出ているとわかるわけです。つまり花子さんの知識が増加をし、花子さんにとっての太郎君のコインの確率分布は更新をされて、花子さんにとって「表」の値に収縮したことになります。

しかしこの段階で太郎君は自分の箱を開けてません。すると太郎君にとっては自分のコインの裏表の確率分布は変化しておりません。つまり花子さんと太郎君で、同じコインの確率分布が異なっているわけです。

花子さんが表だったことを太郎君に知らせた瞬間に、太郎君も箱の中の自分のコインが100%表であることがわかります。この瞬間に太郎君のコインの確率分布は、太郎君にとっても収縮を起こすのです。

そして改めて太郎君が箱を開けると、自分のコインは表であることが太郎君にも確認されます。そして同じことを花子さんと太郎君とで何回も繰り返しても、必ず花子さんと太郎君のコインの裏表は一致していることも改めて確かめられます。もうお気づきでしょうが、これは量子もつれ実験を真似た古典版の話になっています。

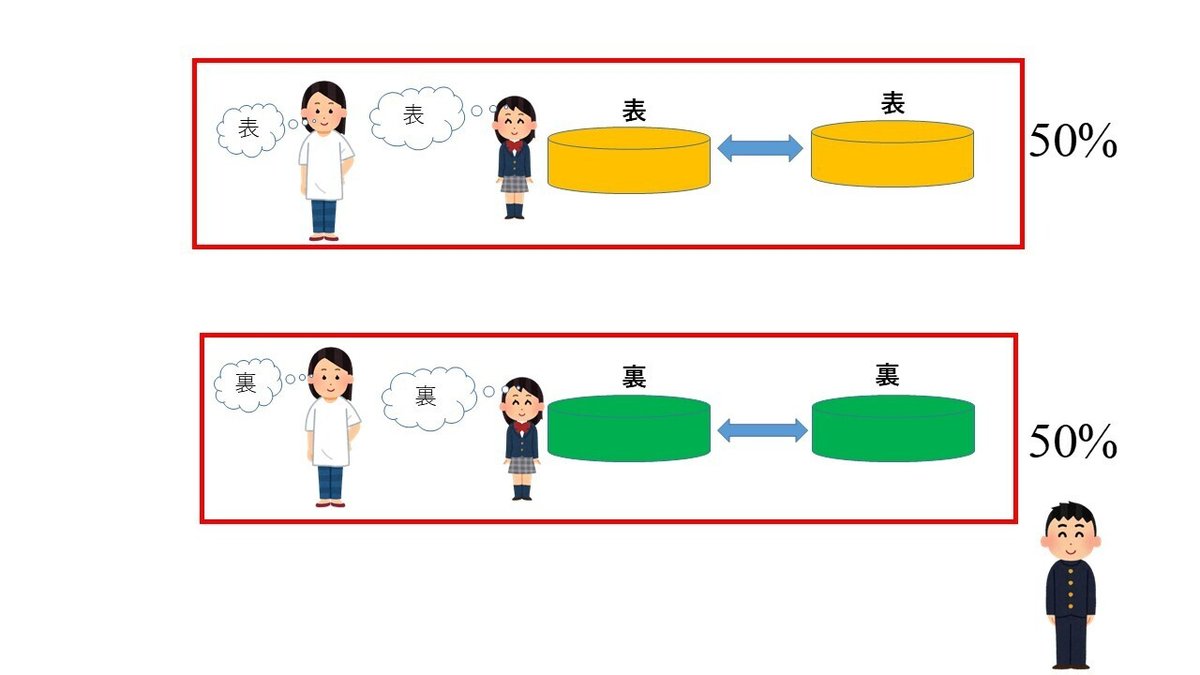

そこで観測者を増やして、この古典版のフォンノイマン鎖を考えてみましょう。地球には花子さんの友達である裕子さんが居ます。花子さんと太郎君が同じ向きのコインを共有していることは、裕子さんにも知らされています。しかし自分のコインを確認した花子さんから、その表裏の結果を聞いていなければ、裕子さんは太郎君のコインの表裏もわかりません。

裕子さんは花子さんから結果を聞いて表と知れば、その時点で太郎君のコインも100%表だと裕子さんは知るのです。これが、裕子さんにとっての太郎君のコインの確率分布の収縮です。

では太郎君にとって、花子さんが裕子さんに結果を伝える過程はどのように記述されるのでしょう?太郎君には、裕子さんが知った自分のコインの表裏はわかりません。太郎君にしてみれば、情報が伏せられたままの「裕子さん+花子さん+花子さんのコイン+自分のコイン」の合成系全体を考えるしかできません。その系が表の状態にあるのか裏の状態にあるのかは、50%の確率でしかわかりません。花子さんや裕子さんにはもう太郎君のコインの裏表は確定していても、太郎君にとっては確定的なことは何もないのです。これが古典的な場合のフォンノイマン鎖の例です。

今は意識をもった花子さんや裕子さんを仮定しましたが、代わりに意識をもたないであろうAIを考えても、太郎君にとっては全て同じ結果を与えます。この意味で、フォンノイマン鎖の終端である観測者(今の場合は太郎君)の「意識」以外は、花子さんや裕子さんなどの他の部分系に意識の有無を仮定する必要は、太郎君にとって無いのです。しかし太郎君にとっては、ただ1つの事象を各時刻に体験認知する自分の「意識」の存在は不可欠となります。これが意識の終端としての「意識」であり、フォンノイマン=ウィグナー的な理解の仕方になります。

確率分布を扱うときにフォンノイマン=ウィグナー的な観測者の「意識」は不要であると主張する人も居ますが、確率分布の引数となる独立事象を定義し、そしてその観測者自身にとっての対象の確率分布を収縮させている、フォンノイマン鎖の終端としての「意識」の存在は、前提として不可欠なのです。

いいなと思ったら応援しよう!