水星RADIO

水星が夜明けを迎える頃、ホシクジラはその巨体を地表に打ち付ける。水星の公転周期の軌道上にホシクジラの群れの通り道がぶつかり、はぐれた個体が吸い寄せられてしまうからだ。もがくたびに舞い上がる粉塵は虹色にきらめき、新しい星の傷痕が生まれる。水星のクレーターのほとんどは、鉄骨のごとく頑丈な水色の背中と、脂肪を溜めた重量のある白い腹によるものだった。

「コーヒーでも飲むか」

オカザキがマグカップを二つ持って入ってきた。狭い船内に香ばしいインスタントコーヒーの匂いが漂う。フジワラにはこだわりがあり、必ず地球から定期的に取り寄せるのだった。

「金星付近のコーヒーが評判いいのに。今度買っておいてやろうか?」

「俺はこれがいいの。そこに置いておいてくれ。重力数値は3のままだよな?」

言われたとおりオカザキはマグカップをサイドテーブルに置く。フジワラはスコープにぴったりと目をくっつけつつ、横のダイヤルを調節したり、パネルを操作している。じたばたと暴れる獲物に狙いを定めている様子が、モニタに映されていた。

「ああ、そうだよ。この前重力設定が4になってた時、マグカップ持ち上げようとして捻挫してたもんな」

「うるせー。ったく、砲撃以外はお前に任せてるんだから気を付けてくれよ」

フジワラが声のトーンだけで不満を訴えるのを、オカザキはけらけらと笑った。

地球外移住が当たり前の現代。水星付近の衛星コロニーに住む人々は、衛星の燃料と建築資材を、捕鯨によって確保していた。そして夜明けはまさに漁の時間である。捕鯨師のフジワラとオカザキはホシクジラの落下したポイントから二十キロメートル先に捕鯨船を止め、漁のタイミングを見計らっていた。

「それより……」

ポケットの中を探り、四角い銀色の機械を取り出す。マグカップのそばに置くと、硬質な音にはっとしたフジワラはスコープから目を離し、機械をみる。

「ミュージック、持って来たぜ」

オカザキが得意げな表情を浮かべるが、そんなのをよそにフジワラは音楽プレーヤーに見入る。違法ではあるが捕鯨をするとき、ミュージックを聴くのが二人の楽しみだった。

「おお、サンキュー。随分と年代物じゃないか?」

割れ物を扱うように慎重に手に取り、塗装の剥がれたボディを見る。その目は地球のインスタントコーヒーのラベルを眺めるときのように、愛情と慈しみに満ちていた。オカザキはバーテンダーのようにかしこまって(ずっと昔に提供した商品について、客に丁寧に説明する職業があったらしい)、咳払いを一つする。

「大昔のものらしい」

言いながらオカザキはふと学生の時に受けた歴史の授業を思い出した。快楽を外部から取り入れる際、大昔の人々は“アルコール”というもの使用していたらしい。おそらく、その時代に流れていたミュージックなのだろう。

「ほう、そうなのか。製作者は?」

「確か、ジュリーとマリー」

オカザキは答えると、今や骨董品となっている音楽プレーヤーにこれまた年季の入った小型スピーカーをさしはじめる。少し力が入るだけですぐに壊れてしまうため、扱う表情は真剣そのものだった。

「二人組なのか?」

「さあな」

フジワラはコーヒーを飲み、質問を投げかけるものの、答えを待っているわけではないようだった。視線はプラグやコードを扱う手元に注がれている。スピーカーをセットし終えたオカザキはモニタを見やる。

「おい、大丈夫なのか?」

「ああ、悪い悪い」

我に返ったフジワラはマグカップを置き、スコープをのぞく。照準をクジラの黒い瞳に合わせる。目を撃ち抜くと脂肪に引火することなく、一番損傷が少ない状態で持ち帰れるのだ。

「砲撃カウントが始まる前に聴こうぜ」

「オーケー」

さっそく再生ボタンを押し、息を二人はじっと機械を見つめる。聞き逃すまいと近づけた顔が、だんだん曇っていく。プツプツと電子音が聞こえるだけだった。

「あれ、おかしいな。スピーカー変えてみるよ」

音楽プレーヤーを停止させ、イヤホンジャックにさしたプラグをつまむ。オカザキの手は震えていた。作業ズボンで手汗を拭って、丁寧に、ゆっくり引き抜く。

99、98、97、……。

カウントダウンが始まった。フジワラは再びパネルを操作し、スコープを覗き込んだ。ロックが加除され、ビーム砲が銃身を伸ばす重たい音が響く。

「早くしないと、もう砲撃始まっちまうぜ。」

「ちょっと待て、急かすなよ」

オカザキはイヤホンジャックに弱く息を吹きかけ、それから新しいスピーカーのプラグを慎重にさしこむ。プラスボタン数回と再生ボタンを一回押し、静かに見守る。

46、45、43、……。

フジワラは発射時の誤差修正に備えてパネルを操作している。捕鯨船が自動砲撃モードに切り替わる音がする。

オカザキは耳をすませる。スピーカーから、蠢くような電子音が聞こえた。始まりの予感がする。

「そろそろかも」

「おいおい……まあいい。ボリューム上げろよ!」

10、9、8……3、2、1……。

静寂、電子音。二人は息を飲んだ。

『Uh …… ou hear m……』

『…… n yo …… ar my RADIO?』

『キューーーーーゥゥゥゥゥゥ――――――

――――――ヴヴヴヴヴヴヴヴヴンンンン!!

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

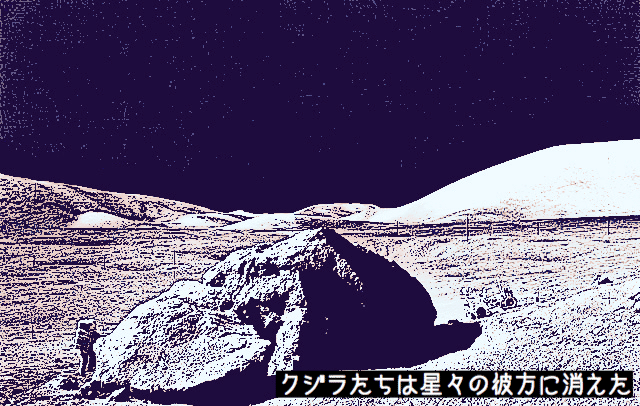

漁は無事に終わり、二人は捕鯨船を獲物のそばにとめた。一人ずつ、慎重に梯子を下りる。船内の設定を水星の重力に近い3に合わせているとはいえ、多少の負担はあった。降り立った二人は数歩歩いて慣らしてから、輸送の準備に取り掛かった。

ヘルメット内の額に浮かんだ汗は、頭上の星のようにきらめいている。興奮で火照った二人の身体にとって、耐寒宇宙服から伝わる冷気は心地良いものであった。

「ミュージック、どうだった?」

まだ冷めないといった様子で、オカザキは聞く。顔の熱気で、ヘルメットが曇りそうなくらいだった。

「ジュリーとマリーがどんな奴らかは知らないが、俺は好きだぜ」

声のトーンを落として答えるフジワラも、まだ興奮が冷めないようだった。

ミュージックの幸福感と一仕事終えた後の脱力感に、オカザキは空を仰ぐ。星空のずっと向こうに、ねぐらを目指すホシクジラの一団が見えた。子クジラが親クジラに寄り添って、ぷかぷかと闇の中を泳ぐ。オカザキは、なぜフジワラはあのインスタントコーヒーにこだわるのか、わかった気がした。

作中に出てきた楽曲

JUDY AND MARY「RADIO」

板野かも様 企画

第4回 #匿名短編コンテスト・光vs闇編 (闇サイド)収録作品

お金が入っていないうちに前言撤回!! ごめん!! 考え中!!