モジュラーシンセのケース遍歴

前回の更新から5ヶ月近く経ってますね。その間は何してたかというとTwitterを見てください

とはいえ一日あたり50〜100くらいは平気でツイートする乙女なので要約すると、使ってないモジュール売りまくってmy new gear...したり、ドラびでお一楽さんや関西モジュラー連合の皆さんたちと東北ツアー周ったり東京でのGIGA MODULARに出たり、僕がサウンドプロデュースをしてるnehanのイベントに出演したり、名古屋や大阪でモジュラーシンセのワークショップをやったり、高松でDOMMUNE SETOUCHIに出たりするなどしていました

しかしまぁ文字通り日本中をせわしなく飛び回ってたせいで、それ以外の日はモジュラーをイジるとかプラグインを買い漁るとかFGOでイベントこなすとか以外は基本的に肉体的な疲労と精神的な虚脱感から無をやっていたのですが、無からは何も発生しないことが知られています。科学的です

ただいつまでも虚無ってるわけにもいかないので、というか言うてる間にまたライブラッシュなので、間隙を縫うようにやっていきましょう

はじめに

さー何か書くかーと意気込んではみたはいいものの、「書かないといけないことは多くある気がするけど書きたいことではないな」みたいな感じでウダウダしてたところもあり、どーすっかなーとスタジオのモジュラーシンセコーナーに目をやると「なんか→ケース↑多く↓ない?↑」となったので、ケースの話をすることにします。

実質的には某赤い人のnote記事のパクりっぽいっていうかほぼパクりなんですが、世間ではこれを「便乗」とか「周回遅れ」とかいうらしいです。皆さんは知ってましたか?

第一のケース:52HP*2

2015年にチェコのBastl Instrumentsがモジュラーシンセに参入して各種モジュールと共にそれらを専用ケースに収めた「RUMBURAK」っていうフルコンプシステムみたいなやつを発表したので、それをもって僕はモジュラーデビューしようと決めたわけなんですけど、ケースが木ならパネルも木、こんなもん直輸入するのリスク高すぎるわってことで国内代理店のアンブレラカンパニーが取扱いを始めるのをずっと待ってたわけなんですけどもね

それでようやく届いたのが2016年の3月なんですが、当時はMolecule Planeの1stアルバムを作っててまさに締め切り一ヶ月前とかだったのでロクにイジる暇もなく、とはいえぎりぎりレコーディングでちょろっと使うことはできました。ギリね、ギリ

これを手に入れてからはうにょ303さんから買い取ったDoepferのA-114やA-189-1を空きスペースに入れつつ、1年ぐらいはこのBastlのシステムだけでなんやかんやしとりましたね

第二のケース:84HP*1

RUMBURAKを手に入れて2ヶ月後ぐらいに、今や関西モジュラー界の首領(ドン)と化した島村楽器梅田ロフト店のまーちゃんこと阪口さんから「Shinpalさんを講師に迎えてモジュラーシンセのケースを作るワークショップをやるからどうですか?」とお誘い頂き、そこでタカチのレールと木材で1段の簡易ケースを作りまんた

とはいえこの時点では特にマウントするものもなく。その後、Tiptop Audioの電源モジュールを単品で買い&赤い人からTiptopのラック耳を譲ってもらいネジ穴を拡張してタカチのレールを無理やり取り付けてなんとなく運用できるような感じにしたりするなど

これは2016年10月頃の状況ですが、写真のようにキョーリツの奥行きの浅いラックケースに入れて今でも便利につこてます

第三のケース:104HP*2

2017年の2月くらいに4月末のコンサート出演を打診されたんですけど、話の流れで何故かわたしのソロコンサートになってしまうという事態に。

しかも前半はアクースモニウム、後半はモジュラーシンセでなんかやれみたいなことになってめちゃくちゃテンパったんですけど、渡りにシップ(©ルー大柴)ってタイミングでShinpalさんから「前に自作した104HP2段のケースを捨てようかと思ってたんだけど要りますか?」と連絡がきて秒で「要ります」って言った

その後すぐに「μZeusでは電源の容量足らんやんけ」となり赤い人のお店でSynthrotekの電源モジュールを買い今でも現役で稼働中です。ただこれ、レールがM2.5のスライドナットなのでちと不便ではある。貰ったものなのでそうそう文句は言えませんが……

第四のケース:104HP*2

Shinpalさんから頂いたケースを1年間ほど運用してたんですが、電源モジュール分の4HPが惜しいとか電源バスボードじゃなくてフライングバスケーブルで接続するのが不便になってきたとか持ち運ぶ時に背負えると便利なんじゃね?とか様々な理由により、というか度重なるmngによりぶっちゃけスペースが足りなくってきたのもあってTip Top AudioのMantisを買いました。おマン ティス

ほぼ同時期にisei benさんやHATAKENさんといったモジュラーベテラン勢の人がMantisに乗り換えてらして、皆さん口々に「電源が安定してる」「軽い」と言ってらしたのも大きかったですかね

それでもあっちゅー間にスペースが足りなくなって84HPの偽HEKと組み合わせつつRoland AIRA SCOOPERを外出しにして数ヶ月凌いでました。実質104HP3段。ばかじゃないの

なんやかんやでそんな規模感で運用してたところ、Facebookで知り合った外国人から急にメッセージが飛んできて「お前京都でモジュラーシンセのライブやってんのか?今度京都メトロでイベントやるからそこでモジュラーシンセでライブやってくれ。テクノで。1時間くらい 」と無茶振りにもほどがあるオファーが飛んできたせいで手持ちの使ってないシンセやペダルを売りまくりmngしまくったという事件があり、その結果当然2段や3段で収まるわけもなく

斯様な迷走を経て、以下のスタイルに落ち着きました

ラップトップ+DJコントローラ用のスタンドでやるのは無理がありすぎたというか、最終的にコルクレンガ(重いのがイヤで後に100均の発泡スチロールレンガになるけど)の上にMantisを立たせて、その手前にShinpalケースを配置する疑似Eliteケース状態

ちなみにこのスタイルでの運用は今年の6月の東北ツアーくらいまで続きましたが、とにかく可搬性が悪く、ケース2つ+スタンド代わりの発泡スチロールレンガやSCOOPERやヘッドホンや物販のCDその他雑多なものを入れるバッグで合計3つの荷物になるという。

これね、いっそ車で遠征するならまだしも、京都や大阪といった近場の現場に公共交通機関を使って行かなきゃいけない時は割りと地獄な上に、ステージ上でのセッティングもバラシも運搬のための梱包も意外と時間がかかるのでやめました。まぁモジュラーでテクノやるの飽きたというのが一番デカいですけど

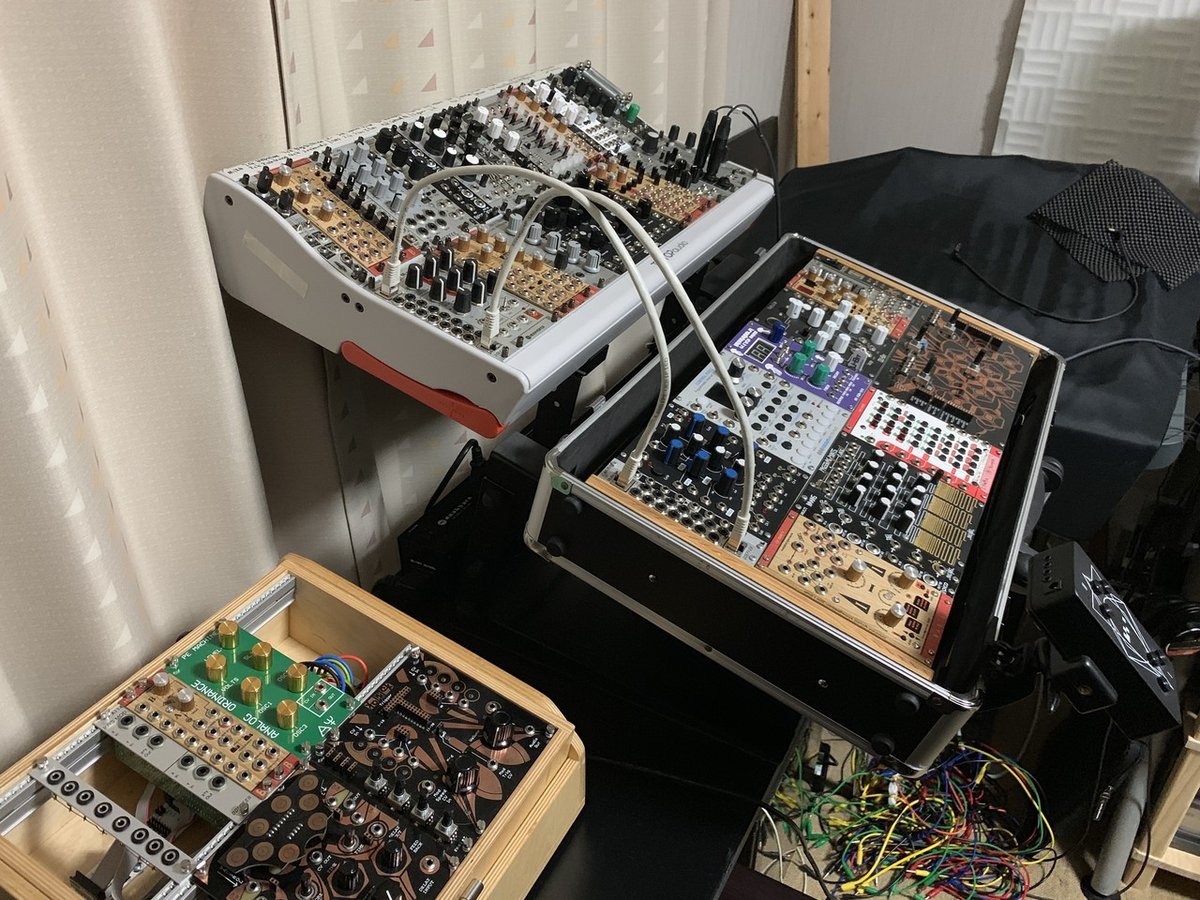

メトロでのイベントの後もmngは続き、一番ヤバい時でこれくらいにまで膨れ上がってました。実質104HP6段分。アホじゃないかと

こんだけあると流石に死蔵状態のモジュールも多かったので東北ツアー前~今月くらいまで段階的に売っぱらってスリム化させるなどしました。その合間にmngもしてるとはいえ、トータルでは減ったかなって感じです。

というか、mngしたのが4ms Company Spectral Multiband ResonatorとかError Instruments Cloud BustingとかFolktek Matter IIとか軒並み幅がそこそこデカいやつばかりなので、スペースの空きはともかくモジュール数だけ見れば相当減ったという。いや、減りました。そういうことにしておいてください。深追いはやめましょう。そう、お互いのためにも……

第五のケース:60HP*1

6月以降はSMRやCloud Busting、nanoRingsなんかでアンビエント/ドローン的なサウンドを軸にエレクトロ・アコースティック仕様なセットに振り切ったのでテクノセットほどあれこれいらなくなり、MantisとBastl RUMBURAKケースという2ケース体制でやることにしたんですけども

ただFolktek Channelが44HPとデカすぎて他のモジュールを追加できなかったりレイアウトの融通がききにくいということで早々に行き詰まり、そんな折に島村会系阪口組の組長こと阪口さんから4ms Pod60を買い取りまして最終的に3ケース体制に。

あれだけ可搬性がどうとか言ってたくせにどうしてこうなった。まぁRUMBURAKケースもPod60も小さいから運んでてもガチャガチャしなくて意外と大丈夫なんですけども。それにしてもこのFolktek率の高さよ

第六のケース:126HP/14U

幸運をもたらす宿ではないです。いや福音ではあるかもだけど。なんか見出しの表記が他と違いますが、というのも現在島村楽器に発注しているケースがコレなんですね

MDLR Case 14U/126HP Portable Eurorack Modular Case Performer Series Pro。長い。126HP*4に1Uスペース*2というモンスターケース。サイズ的にはおそらくヒトの手で運べる上限でしょう……

やっぱりねーケースが分かれてるのって面倒臭いんですよーーーースタメンに入らないモジュールってすぐ使わなくなっちゃうし、そうしないためにもケースがデカくなって一体化されると登板機会が増えて可能性も拡がりますしねーーーー

おわり

オチはないよ

まぁこれからモジュラーシンセを始められるみなさんにおかれましては「最初は84HP*1でええやろwwww」とか思わずに、大胆に104HP*2のMantisくらいから始めて頂ければと思うなど。特に最初のうちはMutable Instrumentsの中古モジュールを買う人も多いでしょうが、あれらは小型化されたクローン版より安く手に入る可能性があるもののHP幅がデカくてケースの中がすぐ埋まることが知られています。ただしツマミはデカいしカラフルなので視認性と操作性は良い。何かを得ようとすると何かを失うというのはまさに人生と同じなので、そういうことです

ちなみに関西モジュラー連合は僕含めほぼ全員ケースがデカいですが、世の中にはただデカけりゃいいというわけではない物事はたくさんありますので、脳内の財務省や文科省と相談しながら各々の最適解を見つけてやっていきましょう