あなたの英語はネイティブ何歳レベル?vol.15<イギリス小1で学ぶメーデー>

メーデーってありますよね。あの、その名のとおり今日みたいな5月の1日にあるやつ。たしか・・労働者の日、みたいな意味合いじゃなかったでしたっけ。

少なくとも私のなかではずっと、その認識でした。

そう、去年の9月までは!

小1の教科書で知るメーデー

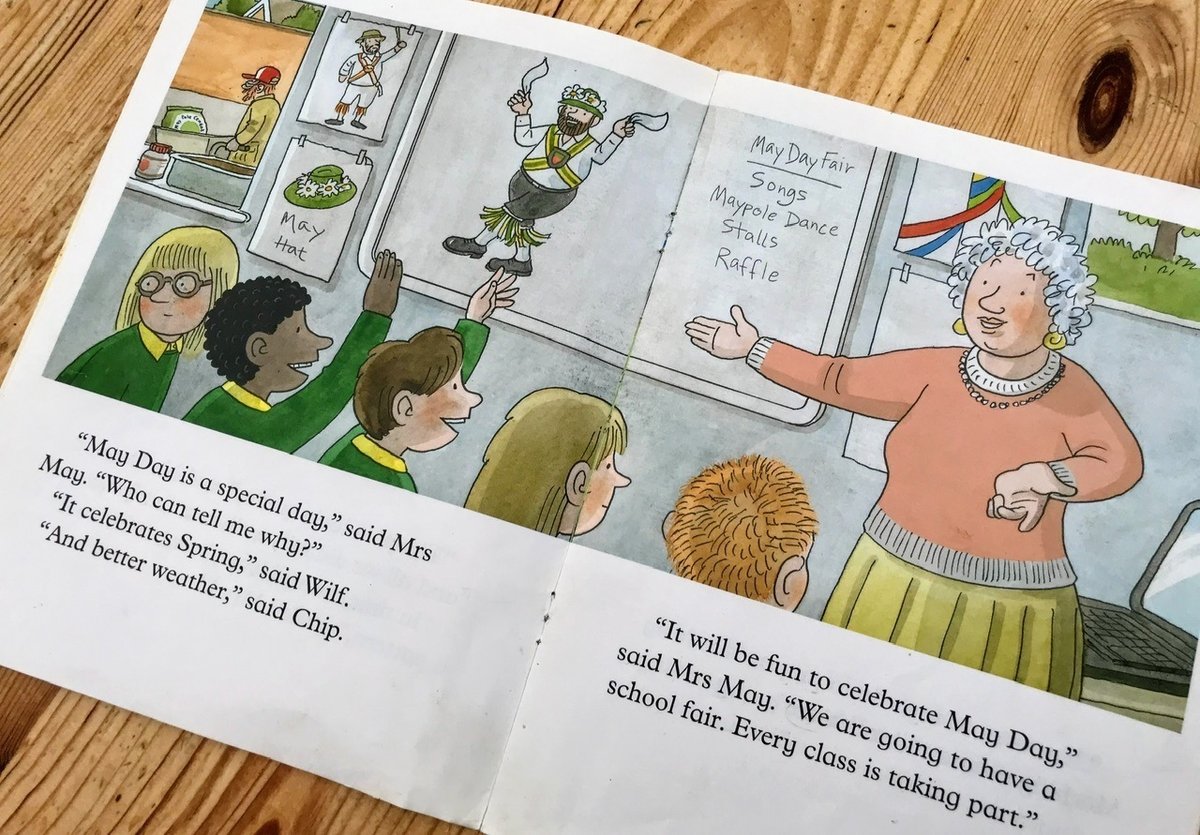

ある日いつものように、小1(Year2という学年名)のわが子が毎日持ち帰ってくる、宿題用の読み物を一緒に読み始めました。題名は『May Morning』とあり、子供は「メーデーは本当(実際)にある日だ」やらなんやらさかんに言ってきますが、私の方ではまだその時点では意味がわからず。

単なるフツーの「5月のある朝」のできごとがつづられているだけだろう、と思っていたのですが読み進めるうちになんだかオカシイ。

なんか・・特別な日、っぽい・・?

たまたまですが、作中生徒を引き連れる先生の名前もメイ。校庭に連れ出し、生徒たちに「メイ・ポール(五月柱)」というダンスを教え始めます。これは、大きな円柱のてっぺんから長い大量のリボンが垂れ下がっていて、裾を子供たちが持って歩き回る(ダンスする)ことで、円柱にリボンが編み上げられていきます。

名前は知りませんでしたが、日本でも児童館や運動会などで実際に子供がやったような記憶がありますし、こちらではお誕生日会の遊びとしてやっているのを目にしました。

けれど、これがメーデーに関連するお祭りの行事とはつゆ知らず。

本来のメーデーはまったくの別物だった⁉︎

メイ先生はその後も教室で「メーデーは特別な日」「春を祝う」などと、子供たちと一緒に話し合いながらメーデーについて教えます。

現代におけるメーデーとは、各国実態は異なりますが、労働環境の改善や賃上げを求めるストライキ、デモ行進、集会など労働者が声を上げる祭典ですが、もともとはヨーロッパにおける春の訪れを祝う祭りのようです。

その日はこのお話にもあるように、メイポール・ダンスを踊ったりメイ・ハット(帽子)を作ったり、学校で屋台を出してフェアを開催したり、また、こちらのマガジンvol.7で紹介したイギリスの伝統舞踊、モリス・ダンスを踊ったりします。

さらにこの本では、ふたりの生徒が「5月の王と女王」なる役割を担わされており、女の子は白装束で、どちらも冠を頭に載せています。それで劇でもするのかと思いきや、特にそんなことはなく、当日にその格好でなにやらいろいろ、采配をとっているようでした。

重要な役割「メイ・クィーン」

これはもともと、各村の若い女性や女の子たちからひとり選ばれ、当日のパレードを先導、開会の宣言をしたりメイ・ポールを持ったりと、祭典のシンボル的な存在を担ったそうです。

白いドレスに花冠をつけるなど、見た目もちょうど花嫁みたいですが、実際にその女王を手伝う名目で、そのほか複数の女の子がつき添い人(ブライズメイド)として選ばれることもあるようです。

おそらく“王様”も同じような仕事をするのかと思われますが、イギリスでは女王のイメージが強い昨今、王様役は廃れてきているとか。と、書き記しておいていたのが去年なので、いよいよ来週には戴冠式を迎えるチャールズ3世が国王となったいま、王様役も大復活?でしょうね(なので、トップ画も祝して王様にしておきました)。

また、カトリック教では5月を「聖母月」としており、メイ・クィーンとは聖母マリアのことを指すとのことで、ようやく合点がいきました(参照:Staveley-Wadham, Rose. “To Be Queen o’ the May’ – The History of the May Queen” The British Newspaper Archive April 2019.)。

なぜ、わが子が通うカトリック系の学校では毎年5月になると「マリア様マリア様」と連呼され、5月中のいずれかの1日は家から花を持って行き、学校でマリア様に捧げる日となっているのかが(いまごろ・・)!

メーデーそのものといい、在英6年目前(いまは6年超えました)にしていま頃気づくって、遅すぎ‼︎

ですが、子供の宿題を嫌々ながらも一緒について、みてやらなきゃいけないことが、結局はどれだけ自分(私)の勉強にもなっていることか・・

ということに、改めて気づかされました。特に最近はもう横着して読書コメント欄は子供に書かせていたのですが、学年が変わり今度の先生からは「親御さんがきちんと書いてください! 」とお叱りの言葉が書かれてあり、めんどくさ心を入れ替えて再開したばかりでしたが、さっそく学ばせてもらい、こうして記事のネタにもなっています。メイ・クィーンだなんて、私はジャガイモしか知りませんでしたよ・・。

労働者の祭典とのかかわり

と、ここまで紐解いてきたところで、ではなぜそれが現在世界でより? 広く知られている“労働者の方のメーデー”と関係があるのか、と気になり始めました。

小1のわりと簡単な絵本から、まさかこんな深い話にまでたどり着くとは思いもせず・・。花(春)のメーデーがヨーロッパ由来である一方、労働のメーデーはアメリカ発祥でした。

1886年にシカゴの労働者たちが、8時間労働を求める大規模なストライキを花のメーデーと同じ、5月1日に行ったのがはじまりです。その後、毎年同じ日に声を上げることでこの活動が世界でも認知され始め、5月1日は花の祭典に加え、新たに労働者の祭りとしての意味も生まれたそうです。

最初のストライキの3年後には、ヨーロッパにもこの活動が知られることとなり、フランスやイタリアなどの国々が次々と労働者としてのメーデーを制定しました。

現在世界では66ヵ国が祝日として定めており、そうではないものの、この日を祝う国はほかにもたくさんあります。でも、皮肉なことに当のアメリカでは現在さほど盛り上がっていない、とはこちらのウェブサイト情報ですが、そうなんでしょうか・・。在米の方、情報お待ちしています。

ちなみにイギリスも、現代は“労働者のメーデー”としての祝日であり、春の祭典としての慣習はあまり見られなくなってきているようです。そういったこともあって、私もこんなにも長い間その存在に気づかなかったのでしょうか(←言い訳)?!

それとも・・いつもこの祝日は特に出かけもせず、普段の日と変わらない過ごし方をしているから知らないだけで、観光地などではメイポール・ダンスなど、華やかなお祭りごとをやっているのでしょうか?

と、未練タラタラ(生写真の資料がなくて悔しい😆)なので、こちらのサイトを紹介しておきます。去年のですが、イギリスのどこに行ったら見られるかという情報が、ページ最後の方にリストされています。

そして最後に、このお祭りは特に子供向けなようで、日本の子供の日と近いですね♪ つい先日、オランダで鯉のぼりが1匹だけ上がっているお宅を見かけました。

どう考えてもこれ、日本のアレ、ですよね? きっと日本人の方がお住まいなのでしょうね。早くから上げて(下げて?)いて、すばらしいです。まさかこんなところでバッタリ出逢えるとは思いませんでした。あ、うちも兜を出すの、また忘れるところでした💦おひな様も今年はほかの方の投稿を見て気づき、ギリギリ前日に出した無精な母です。皆さまも、気候のいい(なんだか暑い日が多いらしいですが・・?)GW期間を、心穏やかに過ごせますように。

いいなと思ったら応援しよう!