足部を取り巻く環境のお話

どーもどーも、タッキー&翼の翼の方です。

・・・あ、すいません。

それは私が芸能活動していた頃の芸名でした。(テヘペロw

Physio365木曜ライターの安藤です(о´∀`о)

10月に【医療×介護×音楽】なイベントやります!!

それに伴い、現在は演者募集中であります(о´∀`о)

医療と介護と音楽と…

— あんどぅ🌱迷いながら生きてる (@andyou_andme) June 15, 2019

足がないとか、医者だとか、頸損だとか、看護師だとか、、、そんなん全部ひっくるめられたらいい。

患者さんたちと医療介護従事者たち、、、それぞれに壁はあると思う。だけど、音楽の中でその壁は容易に越えられる。

演者募集中!!!#演者募集#メディ音フェス#拡散希望 pic.twitter.com/c1BJzFgX12

気になる方は私のLINE@までどうぞ〜!!

あと6/28に東京の荒川区でセミナーやります!

例に従ってphysio365購読者は割引します!

割引コードは最後に書いておきますね〜!!

では、今週は私たちの足部は環境に適応しているのか?!というところについて書いていきまーす!!

足部の発達

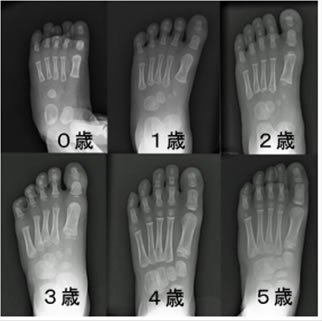

生まれた時の足根骨って、まだ軟骨なんですよね。

(画像引用)グリーンボックス:足のお悩み相談コラムより

軟骨から骨化して、足根骨が揃うのが4歳を過ぎた頃と言われております。

でも、その頃はまだまだ骨が小さい段階です。足部の骨化が完了するのが18歳と言われているので、小児〜高校生あたりまでの靴選びってのは非常に重要なんですね!!

そこまでに自分の足に合わない靴を履き続けてしまうと、合わない靴の形に足が変形してしまいます。

子どもは靴がきつくても、ゆるくても「何が適切な靴なのか」を知らないので痛みが出るまでは特に何も言いません。しかし、子どもの足は柔らかいので、意外と靴に適合してなんとかなっちゃったりしちゃいます(⌒-⌒; )

裸足保育vs上履き保育

幼稚園や保育園において「足のこと考えてます!」的な感じで裸足保育を行なっているところもあります。

こちらの書籍では著者の関わった子供たちの足部を統計的に調査しております。

・正常な足部は裸足保育に多くみられる。

・足趾の異常はどちらも同程度にみられる。

・土踏まずの未形成は上靴保育に多い。

・踵の異常は裸足保育に多い。

とされています。

また、木造の園とコンクリートの園を比較して

・踵の異常はコンクリートの園の方が、木造の園よりも2倍多い

とされています。

これらは、床の硬さに対して足部が衝撃をいなしきれずにストレスが加わり続けた結果ではないかと考えております。

一概に「裸足保育がいい!」や「上履きはダメだ!」というのは簡単ですが、お互いのメリット・デメリットをしっかりと知っておくべきだと思います。

歩行の起源から考える

ここで靴というものもなかった頃に遡ってかんがえてみましょう。

人類がだいたい600万年前に誕生したと言われております。

お猿さんみたいな感じでジャングルでの樹上生活だったって噂が流れていますね。それが何故地上に降り、歩くようになったのか??

だいたい400万年前くらいに大規模な気候変動があったそうです。

それに伴ってジャングルのサバンナ化が進んでしまったんだそうです。

するとジャングルを主な生息地にしていた人類は、サバンナを出るしかありませんでした・・・。ところが、それが転機になるんです!!

より遠くへ、よりエネルギー消費を抑えて、より効率的に、より違う場所へ・・・そうやって移動していくうちに人類は二足歩行を獲得します!!

そうして人類は上肢の解放によって、道具を使うことを覚えて、今日まで発展を続けていました。

ところが20xx年、地球の気候変動により氷河期へ・・・なんてチープなSF妄想は辞めておきますねww

ってことで、私たちは歩きたくて歩いているのではなく環境に適応した結果として二足歩行を獲得したんです。

そして、二足歩行を得た結果として生息域が拡大し、上肢が解放されました。

元々は生命を維持するために始まった二足歩行。

しかし、現代においては上肢の独立によって色んなことができるようになりました!!

ご飯を食べる、身体を洗う、野球やサッカーをする、スマブラSPをする、オシャレなカフェに行く、絵を描く、PCのキーボードを使う、スマホを使う、Twitterする・・・これらは現代においてQOLに大きく関わることなんですね!!

ってことは、立ったり、歩いたりするってことは上肢の解放に重要な役割を果たすのでQOLに重要であるってことなんです。

んで、ですね。

人は環境の変化に応じて二足歩行を獲得したんですけど、現代においても重要なことを教えてくれています。

それは、歩行は環境によって変わるってことです。

上述の歩行環境によって足部の発達に変化が起きることもそうですしね。

砂利道では砂利道なりの歩き方、砂浜では砂浜なりの歩き方、吊り橋では吊り橋なりの歩き方、平均台の上では平均台の上なりの歩き方、アスファルトの上ではアスファルトの上なりの歩き方になります。

これは、もちろん靴によってもその靴なりの歩き方になるってことです。

私たちの歩く環境の変化

皆さんの歩く地面はなんでしょうか?

現代ではアスファルトの上を歩くことが多いんじゃないかと思います。

アスファルトはいつ誕生し、いつから広まったのでしょうか??

こんなことPTやOT養成校では習いませんねww

日本では1907年に始めてアスファルトによる道路舗装が作られ、1919年に「道路法」が制定されて、そこから道路が体系的に管理されるようになりました。

しかし、最初はなかなか進まず・・・1923年に関東大震災が起きてしまい、そこからの復興をキッカケに1930年頃までにバババーっとアスファルト舗装された道路が広まりました。

そう考えると私たちの歩く地面が硬くなってから100年も経ってないんですよね(⌒-⌒; )足部がアスファルト歩行に適応するのはちょっと難しいんじゃないかと思うわけですよ。これは足部の発育から考えても納得じゃないかと思います。

だから靴が必要なんですよ。

日本の靴という文化

日本での履物の歴史は、今からおよそ2000年前、米作りを始めた弥生時代の田下駄が最初だといわれています。履物は農耕用に用いられていましたが、徐々に徐々に一般庶民に草履や草鞋が普及していったそうです。

その後、1580年(約440年前)頃に日本に初めて洋靴が履き始められたといわれていますが、それは上流階級に限られ、一般庶民はまだまだ草履や下駄を履いていたようです。

現代のように一般人が洋靴を履き始めるようになったのは第二次世界大戦(1939~1945年)以後のことになります。

日本で一般庶民が靴を履き始めてからまだ100年も経過しておらず、日本の靴の歴史は非常に浅いものと言えます。さらには脱ぎ履きの文化が日本は強く、靴を選ぶ際に「脱ぎ履きのしやすさ」で靴を選ぶ人も少なくありません(゚o゚;;

靴について

んっとですね、ひとまず過去の記事をご参照ください!

まぁ、全部読むのはめんどくさいでしょうから(笑)さらっと説明しますw

大事なことは2つです!!

①サイズが合っていること

②目的に合っていること

これだけですww

サイズについては【足のサイズと靴のサイズの探し方について】、目的については【靴についての知っておくべきこと】を読んで考えてみましょう!!(結局、読ませんのかい!!www

・・・わかりました。もっと、まとめます!!w

これです!!これだけです!!

まとめ(ここだけ読んでもOK!)

私たちの足部は現在の生活環境に適応していない!

というのが私の現在の考察結果です。だからフットウェアが必要。

そして、靴の問題点としては2つ!

①サイズが合っていない(ここが致命的!)

②目的に合っていない

これだけです。

特に①です。これが整ってないと②のフェーズに進めないと思ってます。

セミナーの割引

はい、こちら体幹の筋膜リリースの勉強会です。

割引コードに「physio365」って書いてください。

1000円になります!!

ライタープロフィール

安藤司(理学療法士)

画像は筋膜マニピュレーションLevel3の時です。

これでも日本開催1期生なので、もう・・・何年か前です!(いつだったか忘れたww)

ここから先は

あんどぅコラム from physio365

あんどぅの雑多コラムです。毎週1本更新!! 主にphysio365の私の記事をこちらにも載せていきます!他のメンバーの記事も読みたい方はお…

サポートはいりません!!それでも少し…という方がいらっしゃれば、シェアという無料でできるサポートをお願いいたします^ ^