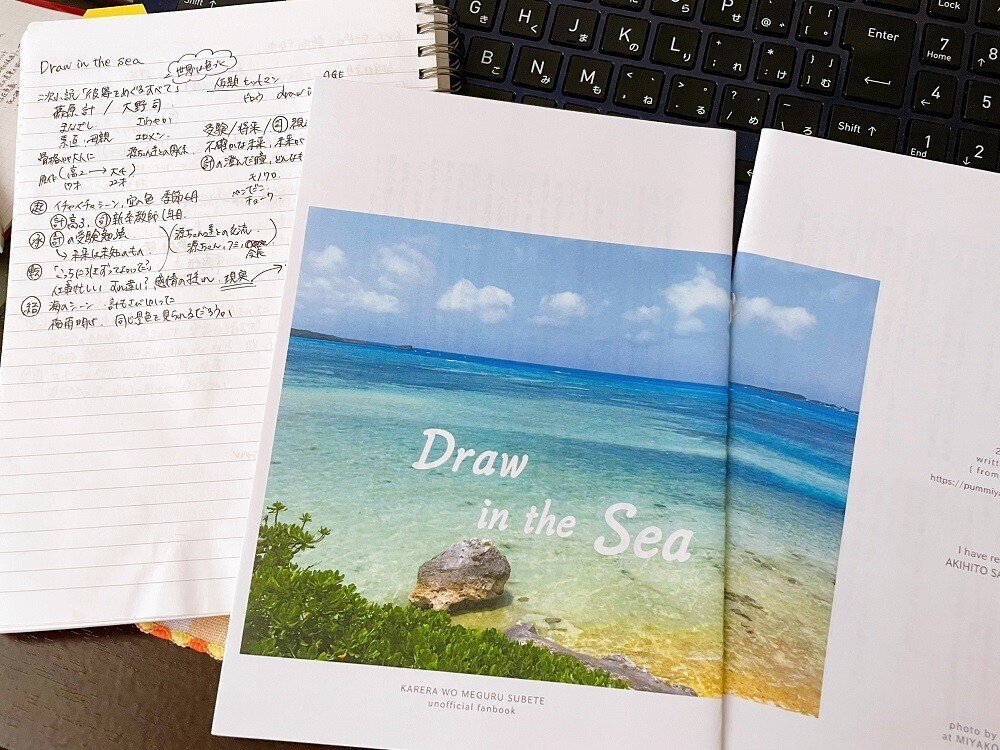

Draw in the sea(「彼等をめぐるすべて」より)

私の大好きなBL漫画家、佐藤アキヒト先生(@akihito_sato)のデビューコミックス「彼等をめぐるすべて」の二次小説を、二年ほど前に先生のご許可の元で書きました。

さらに先生にはスケブでワンシーンのイラスト(そしてタイトルの入ったイラストまで!)を描いていただきました(名義がいつもと違う事についてはご容赦くださいませ…)

公開の際にはイラストを使ってもいいよとのお話いただいていており、タイミングをうかがっていたのですが、この度アキヒト先生の新刊「ギリギリアウト!~加藤孝一のターン~」が発売された事もあり、思い切って公開させていただきます!

心地よい浮遊空間に波の音が響いた。きらきらと光る水面に照らされる姿。恋人の名前を呼ぼうとした矢先、慣れたシーツの感触と共に全身に重力を取り戻した司は、目覚めと共に何度か瞬きを繰り返した。レースカーテンの向こうでは雨が降り続けている。夕方のそれは暗く、いつの間にか眠ってしまったらしい。

ベッド横にある気配にほっと息をつく。さらりとした黒髪の隙間から見えるうなじに、眠る前の情事を思い出した。

「計くん、さ」

思いのまま声を出すと、こちらに背を向けていた恋人がびくりと肩を震わせ、振り返った。眠っていたと思っていた人間が突然喋り出したのだから、彼の反応も無理はない。

「……すみません、起こしてしまいましたか」

「いや、そんな事ないよ」

恋人である計の手には英熟語の参考書が広げられていた。まだ六月とはいえ、高校三年生という大事な時期なのに司の時間に合わせてこうして会いに来てくれる事で、許されているという安堵がこみあげる。恋人同士で通わせていく出来事が当然のものではないと自分に言い聞かせながら、司はベッドに寝転がったまま計の髪の毛に触れた。

「さっき、何を言いかけてました?」

参考書を閉じた計が、うっとりと顔をベッドに寄せた。まっすぐに向けられた瞳は出会った頃から変わらず、澄んだ色を放っている。

「うん……、計くんさ、髪切ったんだね」

本当は会った瞬間から気づいていた。しかし、計が部屋に足を踏み入れた途端、言葉よりも熱に触れたい衝動に身を任せてしまった。

計に出会ってからもうすぐ一年が経つというのに、何度繰り返しても計に会う瞬間はすべてが新鮮だ。

「はい。フミが美容院紹介のクーポンをくれて、それで、」

「かわいい」

華奢な計の身体ごとベッドに引っ張り上げ、シーツに横たわったまま自分を見つめてくる計に吸い込まれるように唇を落とした。先ほど覗いたうなじを撫で、漏れる計の吐息ごと奪うように口付けを交わす。

窓際のレースカーテンから覗いた夕方の空が、優しく雨を落としている。そろそろカーテンを閉めなければならないのに、重ねた唇はまだ離れられない。

◇

勤務先である学校内は思いのほかモノトーンの世界だった。だからこそ、生徒達の履く上履きの色が眩しい。赤色は一年生、青色は二年生、緑色は三年生。

「大野センセー、さよーなら!」

青い上履きを履いた二人組女子生徒が黒いストレートヘアをなびかせながら高い声をあげた。すれ違い越しにふわりと甘い香りが漂った。

さようなら、と応えた司は、廊下の窓から見えるグラウンドに目を向ける。運動部の掛け声と吹奏楽部の楽器の音、校舎の周りをジャージ姿で走っているのは演劇部だ。

職員室に入ると廊下に満ちていた解放感が一気にしぼんだ。そこで働く教師達は学生とは違って制服で服装を統一されているわけでもないのに、色味のない空間がぽっかりと佇んでいる。無機質な灰色の机が待っていたのは、本日行われた小テストの採点だ。

「大野先生」

椅子に座った司が赤ペンの蓋を開けたのと同時に、隣の席である初老を迎えた女性教諭が司に顔を向けないまま静かに言った。

「以前にも申し上げたのだけど、生徒……特に女子生徒との距離はほどほどにね」

さらりと忠告を示す彼女は司の先輩にあたるので、司は素直にその言葉を受け入れる。性嗜好的に女子生徒とのあれこれを心配されるような事は皆無なのだが、自分の見える世界と周りのそれが必ずしも一致しないという事を、司は知っているつもりだ。

ずいぶんと遠い場所に来てしまったと思う。自分だってつい数年前まではここの生徒達と似たような制服を着て、全てにおいて適度さを保って持て余す時間を過ごしていた。

首元が苦しいのはネクタイのせいだと自分に言い訳をする。世間がクールビズだのエコだのと騒いだところで、下っ端の自分がそれらを脱ぎ捨てられるわけもなく、ほどけない鎧に似たものを身に着けて教師という仮面をかぶって働く自分は、どこか現実味を帯びない。

ペンと紙の摩擦音に混じって、脳内で恋人の表情を、声を反芻させる。不安定だった足先が床に触れ、椅子のキャスターがわずかに揺れた。

期末試験の準備が始まろうとしていた。新任である司の仕事量は、相対的に見れば多いとはいえず、しかし任されたものを消化していく事には事務的な作業も多く、費やす時間はおのずと増えていった。

『お仕事、大変そうですね』

帰宅後の計との通話の時間が一日の至福だ。スマートフォンのスピーカー越しの柔らかな声が、鼓膜をしっとりと撫でていく。

「うん、だから週末も会えそうになくて」

司はスマホを耳に当てながらベッドに横たわった。計の声とは裏腹に、疲労感がずっしりと重くのしかかる。最後に計がこの部屋に遊びに来てくれた日から、二週間が経とうとしていた。

『わかりました』

あっさりと承諾を示した声が耳元で響き、司はゆっくりと寝返りを打った。計がわがままを言った事は今までにない。自分の幸せよりも他人の喜びを願えるような、計の優しい性格については出会った時から分かっている。それでも、会えない日々を簡単に受け入れられてしまう事に物足りなさを覚えてしまった。

司さん、と計が言う。

『お仕事、頑張ってくださいね』

畳の上に放り出している鞄が視界に入る。資料を確認しなければならないのに、瞼が重たくなっていった。会いたいよ、という言葉は声にならないまま、沈んでいく。

◇

七月になっても梅雨の明ける気配がない。

司が期末試験関連の準備を終えた頃には、計が期末試験期間に入っていた。たった半年前には計やその友人達の勉強に関わる事ができたのに、今はその余裕もない。

「大野せんせー、さようならー!」

緑色の上履きを履いた女子生徒が、同じ色の上履きを履いた男子生徒と手を繋ぎながら声をあげた。仲睦まじい姿に小さく笑いながら、司は手に持っていた資料を両手で抱え直した。

今過ぎ去った二人は高校三年生、計と同い年だ。肩を寄せ合って堂々と歩く男女のカップル、司自身の過去にはなかった光景。

ふと計の姿が脳裏をよぎった。そういえば、ずいぶんと長い間、計の制服姿を見ていない。

日が暮れてからも蒸し暑さが続き、帰宅した頃には首筋に汗がにじんでいた。不快感を取り払うようにネクタイを外し、鞄からスマートフォンを取り出したのと同時に、メールアプリにメッセージが届いた。お疲れ様です、という計のいつもの挨拶、司を本来の自分に戻してくれる言葉。

いつもなら電話で返すところを、試験中である計に考慮して液晶画面をタップする。

――お疲れ様。明日で試験終わりだよね

ピコンという電子音と共にメッセージが送信されてもののわずかで、新しいメッセージが吹き出しと共に表示された。

――はい、あとは数学と世界史だけです。司さんの学校はもう期末も終わっていますよね。ゆっくり休んでください

――ありがとう。計くんも残りの試験を頑張って。そしてよければ週末に試験明けのお祝いをしよう

我ながらチープな口実だとベッドに座り込みながら司は自嘲をこぼした。しかし、つい先ほどまではスムーズに行われていたメッセージのやり取りは、画面に既読マークがついてから止まってしまった。

窓の外ではパタパタと水音が鳴り始めた。音は次第に大きくなり、雨音が強くなっていく。そういえば夕方に入ってきたネットニュースで、ようやく九州地方で梅雨が明けた記事があった。西から訪れてくる天気の波、関東の梅雨明けは何日後になるだろうか。

再び電子音が鳴ったのは、返信を待つのを半ば諦めた司がスーツを脱いでシャワーを浴びようとしていた時だった。下着姿のまま畳を歩く。足裏がちくちくと刺激されるのも、湿度のせいだろうか。

――ごめんなさい。土曜日にはバイトがあって、日曜日は源ちゃん達とオープンキャンパスに行く予定なんです

計らしい、遠慮の通った文言を、司は何度も見返す。スマホを持った右手がずっしりと重たくなった。

そうか、とひとりごちる。スーツを全部脱ぎ捨てたはずなのに、背中に嫌な汗が滲み、バスルームへと入った司は蛇口を捻った。稼働したばかりの給湯器はまだシャワーを適温にまであげてくれないまま、冷たい水を司にかぶせた。頭を冷やすにはちょうどいいと司は目を閉じる。

就職したことで大人になったはずで、大人になれば自分の中に渦巻く感情を上手く言語化できるはずで、そうすれば自分という人間をもっと律する事ができるものだと思っていた。

しかし、幼い頃から地続きのように連なる現実を突きつけられ、この感情をどう名付けていいのか司は迷う。寄せては引いていく波のように、人との繋がりは常に不確定だ。

少しずつ水温をあげていくシャワーを浴びながら、司は職場での出来事を思い出す。モノトーンの世界、程よく着崩した制服と色を揃えた上履きを身に着けて華やかに笑う生徒達、堂々と手を繋いで廊下を歩くカップル。

計は、司が日常的に目の当たりにしている光景の住人だ。高校生という時代。触れるものすべてが新鮮で特別で、それらを吸収する術も力も持っていて、それらを使う事を惜しまない年齢だ。

計には計の世界があるという事をこれまでにも分かっていたはずなのに、どうしようもない空虚さに襲われた。年齢差なんて大したものではないと思っていた。司が計を好きで、計が司を好きでいてくれる、それがすべてだったはずなのに。

計をめぐる世界は、どんな色を放っているのだろうか。

蛇口をまわしてシャワーを止めた途端、静寂さがバスルームに漂った。チョークによって荒れた指先が、濡れた髪に触れた事で小さく痛んだ。

◇

結局、土曜日は残った仕事をするために職場で過ごした。

夜には大学時代の友人に呼び出され、居酒屋に男四人で集まった。専攻は違えど、それなりに親しかったメンバーだった。

呼び出された理由は、そのうちの一人が長年付き合っていた彼女に振られたとかで、それを励ます会合らしかった。目的を知っていたら最初から来なかったのに、と思いながらも、繁忙期を終えた司は友人の愚痴を聞きながら久しぶりの生ビールを嗜んだ。

結婚するつもりだったのに、と嘆く友人の話題が、少しずつ逸れていき、やがては矛先が司に向いた。

「大野は最近どうなんだよ」

当たり障りのない質問。司は空になったジョッキに触れながら、口を開いた。

「向こうには向こうの生活があるから、特に何も」

「一緒には暮らす予定はねーの?」

「まあ……」

結婚できるわけではないからと一緒に暮らす事を急かさなかった。計には計の生活がある。それを尊重したかったのは事実だ。

表面張力によって張り付いていたジョッキの水滴が、やがては引力に負けて滑り落ち、触れていた指先を薄く濡らした。

食器の摩擦音や人々の笑い声。安い居酒屋での心地よい騒音に慣れ親しんでいる事実に、司は動揺した。当然ながら計の日常にはない光景で、計との生活の違いを思い知らされる。

いつの間にか友人達との話題は仕事内容に変わっていて、司と同じように教員を務める友人達は、職場で出会う高校生の話で盛り上がっていた。

沸き上がった背徳感が司に現実を突き付け、焦燥を駆り立てる。水滴を拭った指先がきりきりと冷えた。

翌日の日曜日、久しぶりにゆっくり過ごせる休日。友人達との飲み会が深夜まで続いたせいで、司が目を覚ましたのは昼すぎだった。

枕元にあるスマホに手を伸ばすと、計の友人である源ちゃんからメッセージが届いていた。添付された写真には、自撮りで撮影された源ちゃんと、そして計が写っている。背後に見える黒髪は会長だろうか。久しぶりに見る彼らの姿に安堵をこぼしながら、それでも司の視線は計に寄ってしまう。

恥ずかしそうにうつむき加減でいながらも、きちんとカメラに視線を向ける計の表情は、出会った頃に比べてずいぶんと大人びたと思う。まだ一年も経っていないのに、またしても彼らの瑞々しい年齢に打ちのめされてしまう。

のそのそとベッドの上で起き上がった司は、狭い室内を見渡した。部屋のありさまは心の鏡だ。ここ数週間、試験だ何だと持ち帰る仕事も多かったため、部屋は荒れていた。

掃除でもすれば気が晴れるだろうか。カーテンを開けると、そこでは快晴の空が世界を覆っていた。久しぶりの空模様に、胸に詰まった鉛のようなものが少しだけ溶け出していく。

家事をこなし、簡単に身支度を整えた司はアパートを出た。乾いた風が気持ちいい。腕時計は午後三時を示している。

ふと、海の光景を思い浮かべた。学生時代に過ごしていた場所。スマートフォンと財布をチノパンの後ろポケットに入れた司は、電車に乗って窓の外を眺めた。

日曜日だからか、車内にはさまざまな乗客がいた。久しぶりに晴れているせいか、車内には浮き足立った雰囲気が漂っている。手にゲーム機を抱えながらも窓の外の景色に夢中になっていく小学生の男の子達を見て、司は少年サッカーのチームを思い出す。活発でやんちゃだった彼らは元気だろうか。この場にふさわしくない感傷が喉の奥に触れたのと同時に、車内アナウンスが司の降車駅を知らせた。

電車から降りたホームはすでに潮の香りで満ちていた。司はゆっくりと階段を歩き、改札をくぐった。懐かしい街並み、多くの学生が住む町に踏み入れるとたちまちエネルギーを肌に感じるのだから不思議だ。

少し歩けば司の通っていたキャンパスがある。司の恋愛事情にまで首を突っ込んでくれた恩師を思い出すが、さすがに日曜日にアポなしで訪れたところで不在の可能性が高い。

慣れた足取りで砂浜を目指す。街中よりも湿った風が頬を撫で、そこに不快感はない。

司はチノパンのポケットに指をひっかけながら、砂の感触をスニーカー越しに感じながら歩いた。細かい砂がスニーカーを汚していくが、気になるほどでもない。こうなる事を分かっていて、ここに来る事を選んだのは自分だ。

嗅覚が記憶を呼び寄せる。少年サッカーのコーチをしていた自分、研究室で卒論に苦戦していた自分、計に出会って控えめでありながらも確かな愛情に溺れた自分。こみ上げてくる懐かしさを押し込めた喉元が、潮風によって塩辛い。

教師という仕事を好きだ。学生達を可愛いと思うし、上司や先輩もいい人達ばかりだと思う。生徒達に教える喜びを、少しずつ感じている。

だけど、教壇に立っている自分をリアルに描けない時がある。毎朝ベッドで目覚めながら、スーツに着替えながら、革靴でアスファルトを歩きながら、今日の自分は教師としてきちんと役目を果たせられるだろうかという恐怖に襲われる瞬間がある。その繰り返し、繰り返し、いつか教壇から見る景色に慣れる日が訪れるのだろうか。

ざっと波が音を立て、吹き抜けた風が司の前髪を乱した。細かい砂によって目に違和感を覚え、生理的に滲んだ涙を右手で拭って顔をあげる。

「司さん……?」

打ち続ける波際を背にして、そこに立っていたのは。

「計くん、どうしたの」

日曜日なのに制服を着た計の姿がそこにあった。自分の知らないところで計も衣替えを終えている事に驚きながら、そもそも計の制服姿を見るのがずいぶんと久しぶりなのだった。

「なんでここにいるの、オープンキャンパスに行ってたんじゃなかったっけ?」

「さっき帰ってきたんです」

今日の計は海水や海藻を被っていない。初めて出会った頃を彷彿させるのに、きっと目線の高さが変わっている。

オープンキャンパスはどうだったの、とか、源ちゃん達は元気にしているの、とか、会話の糸口はいくらでもあるはずなのに、うまく声を出せない。自分の性格上、予定通りに会えばそれなりの言葉を駆使する自信があったはずなのに、不意打ちだとボキャブラリーも使い物にならない。

「司さん」

砂の音とともに、計がゆっくりと歩いてくる。以前よりもお洒落になった髪型は、確か計の友人であるフミに紹介してもらった美容院で切ってもらったんだったっけ。司は手を伸ばして、その黒髪に触れる。潮風のせいか、部屋で触れる時と触り心地が違う。

司さん、と何度目かのつぶやきと共に、計が司の肩元に顔を近づけた。計の頭越しに見える視界に、人の気配はない。

「……びっくりしました」

息を吐くように、司の肩に額を押し付けた計が小さくつぶやいた。

「会いたいと思っていたら、司さんがここにいたから」

水面を映す太陽の光が、反射して砂を照らしている。遠目では一つの個体に見えるそれらが、本来である一粒ずつの姿を示している。触れてみないと、光を当ててみないと、見えないもの。

「俺に、会いたかったの」

司の着ているTシャツに皺がよった。計がぎゅっと握りしめたからだった。

「会いたかったです」

その後、計を連れてどうやって帰って来たのかをあまり覚えていない。

玄関のドアを閉めてから自分を満たした感触は、少しかさついた計の柔らかな唇だった。唇を合わせたまま、計の着ている白シャツのボタンを外していく。制服を脱がしていく行為に背徳感がわななく。手の震えが、司に現実味を与えていく。

「司さん」

司のTシャツの裾を掴んだ計が、まっすぐに司の瞳を覗き込んだ。

「好きです」

いつもは司がするように、今度は計が司の頭を撫でる。互いに服を脱がせ合って、絡まりそうになる足取りでバスルームに入る。狭い場所で肌を合わせて、心を重ねて、これ以上ないほどすべてを密着させていく。

司から多くのものをもらった、といつも計は言うが、司も計に対して同じように思う。自分がどれだけのものを計から受け取り、計の存在に救われているか、きっと言葉では語りつくせない。

このままシャワーを流してしまうと、浴びた潮風の名残も失ってしまう気がして、司は計を壁に押し付けてキスを繰り返した。俺も、と答える。

震えているのは自分だけではなかった。会いたかったのも、寂しかったのも、きっと。計がそういった感情を電話やメールに乗せる事はほとんどない。目に見えているものだけが全てではないと、知っていたはずだったのに。

「俺も、計くんに会いたくて」

口付けを交わし続けた事で、いつのまにか塩辛さはなくなっていた。

「会いたくて会いたくて、会いたくて、寂しかった」

吐き出した言葉を流すようにシャワーの蛇口をひねると、温まりきっていない冷水が一気に二人を襲い、二人して笑い合う。笑い合って、濡れた髪の毛ごと額をくっつけ合って、そしてまたキスをする。

潮の香りを失っても、温もりはここにある。寄せては引いていく波の音。抗えない絶対的な力は、計の存在そのものだった。

エアコンがこうこうと音を鳴らしている。司の腕の中でスマートフォンを眺めていた計が、あ、と小さく声をあげた。

「どうかした?」

先ほどまでの余韻に浸ったまま訊ねると、計が身をよじって司の腕に頭を乗せる。二人分の体重を乗せたベッドマットがわずかな軋みを立てた。

「関東地方でも梅雨明けしたみたいです」

午後五時のまどろみ。七月の夜の訪れは遅く、レースカーテンの向こうではじりじりとした西日が街を照らしているだろう。

季節が巡っても何かが変わるわけではない。日常は続き、明日からまた教壇に立ってチョークを握る日々が始まる。

「そういえば計くん、ペンだこができていたよね」

「ペンだこ?」

「うん、たくさん勉強を頑張った証」

計の持っていたスマホを取り上げて、司は計の右手を撫でていく。先ほど触れ合いながら気づいた違和感。右手の中指の第一関節あたりが、以前よりも硬くなっていた。

「そういう司さんだって」

「なに?」

「右手の人差し指が荒れています。チョークのせいかな……」

クーラーの効き始めた室内、汗によって冷えてきた肌を冷やさないように、夏用のタオルケットの下で無邪気に肌を寄せ合っては互いの指を絡めていく。かすかな飢えすら快感だ。計のペンだこに触れながら、自分の手荒れに触れられながら、二人で見る世界の色が同じであることを祈る。

「計くん」

不自然な皮膚の硬さを撫でながら、司は言う。

「学校の話、聞かせて」

「それなら司さんも」

計の唇が司の鎖骨に触れ、くすぐったさに息がつまった。

「お仕事の話、おれに聞かせてください」

ゆっくりと話をする前に、膨らんだ飢えを解消しなければならないかもしれない。苦笑しながら司は計を抱き寄せた。繋いだ手をまだ離せそうにない。

明日の空がどんな色を描こうとも。

とにかく漫画が素敵で、イラストが綺麗で、ひとつひとつの言葉が魅力的で、繰り広げられるストーリーがドキドキで、本当に大好きな作家さんです。

この小説はKing Gnuの「Hitman」を思い浮かべながら書きました。スカイハイ!

(解釈違いなどがありましたら申し訳ございません…)

2月9日に発売された「ギリギリアウト!」2巻は本当に愛が溢れていて、ずっと二人を見つめていたい…。想いを重ねるってこういうことなんだと思わせられる、温かい作品です(アキヒト先生のご作品はどれも優しい…)

これからもご活躍を応援しております!