これでもまだ日本政府を許しますか⁉️

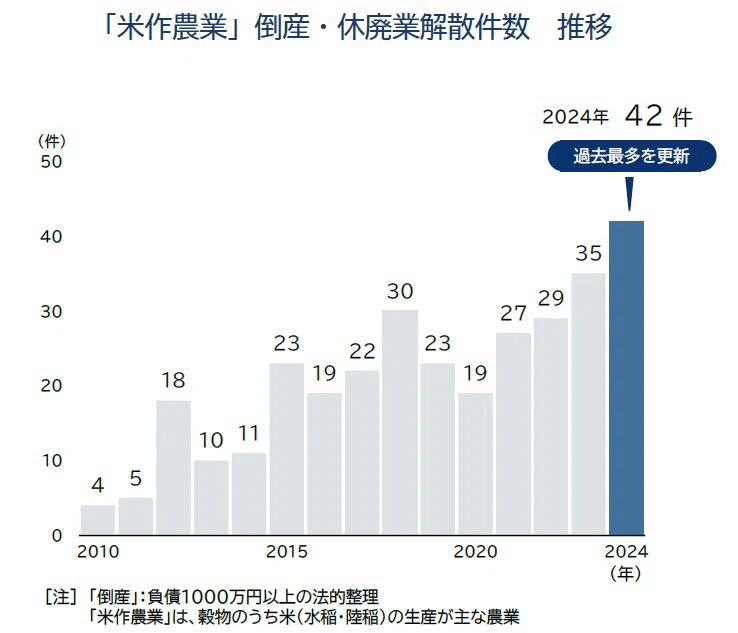

2024年は「コメ農家」の倒産・廃業件数が年間で過去最多を更新しました。

全国的にコメ価格の高騰が続く状況で、収益力の悪化や高齢化による後継者不足がその原因だと報道がされていました。

その件については、先日に記事をまとめましたので、こちらでお読みいただけます。

今回は、日本の備蓄米に関して興味深い記事がありましたので、こちらの記事を転載してご紹介したいと思います。

👇

だからコメの値段が下がらない、下げるつもりもない…JA農協のために備蓄米を利用する農水省の呆れた実態

「備蓄米の放出」を手放しで喜んではいけない

2025/01/29

コメ価格の高騰を受けて、農林水産省は政府備蓄米を条件付きで販売できるようにする考えを示した。これから価格は下がるのだろうか。

キヤノングローバル戦略研究所の山下一仁研究主幹は「将来的に国が買い戻す条件付きでJAなどの集荷業者に販売するとなっている。

放出してもいずれ市場から引き揚げるのであれば、コメの供給量は増えない。これでは米価を引き下げる効果はなく、国民は高いコメを買い続けることになる」という――。

いまのコメ価格は史上最高水準

新米が出回ってもコメの価格が高止まりしている。このため、江藤拓農林水産大臣は、1月24日閣議後の記者会見で政府備蓄米を条件付きで販売できるようにする考えを明らかにした。

JA農協が卸売業者に販売する「相対価格」と呼ばれる米価(2024年産)は、60キログラム(一俵)当たり2万4665円(24年12月)にまで高騰している。高米価を批判された食糧管理制度時代の米価、なかでも冷害による大不作で平成の米騒動と言われた際の米価をも上回る過去最高水準だ(1993年産の不作を反映した94年の政府買い入れ価格は1万6266円、自主流通米価格は2万3607円)。

昨年夏にコメ不足が問題になる以前から、農林水産省とJA農協が農家に減反を強化するよう指導していた。このため、2021年産1万2804円、22年産1万3844円、23年産1万5306円となり、10年ぶりの高米価となっていた。それから、現在の水準に高騰するまで、農林水産省は何も対策を講じてこなかった。

適正な価格形成をする市場がないコメ

図表1で「政府買入価格」とは、食糧管理制度(1995年廃止)によって政府が農家から農協を通じて買い入れる際の価格(最高値は95年の2万0976円)、「自主流通米」とは、政府を通さないで農協が卸売業者に販売するもので、政府米よりも品質の良い米(したがって政府米の価格よりも高い)である。コシヒカリなどの良質米はほとんど自主流通米として流通した。その価格は、「全国米穀取引・価格形成センター」で値決めされたものである。

2005年、全農秋田県本部により、このセンターを利用して子会社である販売業者との間で架空取引を行い、米価を高く操作した事件が起きた。その後、JA農協は同センターを利用するのをやめ、コメの高い集荷力を利用して米価に影響力を行使するため、卸売業者との相対取引に移行した。

このため、同センターの利用は激減し、2011年3月廃止された。しかし、同センターに関する規定は、今でも食糧法(「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」)に残っている(第18条から28条)。

農家にとってはリスクヘッジの機能を持つ先物市場も、2005年から商品取引所により創設の要請が行われてきたにもかかわらず、価格操作ができなくなるJA農協の反対により実現せず、24年8月になってコメ指数先物に限り認められることになった。

特定の産地銘柄の先物取引は認められていない。野菜や果物については、卸売市場で公正な価格形成が行われる。しかし、主食のコメについては公正で適正な価格形成を行う市場は存在しない。

米価を上げたい農政トライアングル

今回の備蓄米の放出も、農林水産省が自発的に行ったとは思えない。そうなら、同省はJA農協や自民党農林族の反感を買うからだ。

農林水産大臣は記者会見で、「生産者の方々にとっては、やはり備蓄米を出すことになれば、せっかく米価が高いところまで上がってきて、生産コストを賄え、将来に明るい兆しができた。そこで、国が在庫を出すことについては、反発もあるかもしれません」と述べている。

農林水産省、JA農協、自民党農林族の農政トライアングルは、現在の異常な高米価を望ましいと考えているのだ。価格が上がると、零細な兼業農家でも利益が出るようになる。兼業農家の収入(給与所得を含む)は、JAバンクに預けられ、JA農協の繁栄を支えてきた。

しかしこのことによって、農地の集約は進まず、非効率な兼業農家が残留し、国民は高いコメを買い続けることになっている(参考記事〈「農家の高齢化で、日本人に餓死の危機」はウソである…専門家が「むしろ農家はもっと減らすべき」と説くワケ〉)。

国民・消費者は、彼らの眼中にはない。おそらく米価高騰に何も対策を講じない農林水産省の対応が政権運営に支障を生じると考えた石破首相以下の官邸が、同省に備蓄米放出を指示したのではないかと思われる。

コメ不足を認めない農水省

24年夏、減反政策で生産量を減らしていたところに、猛暑による高温障害が追い打ちをかけて供給不足が起こり、スーパーからコメが消えた(参考記事〈このままでは「令和の米騒動」が繰り返される…コメ不足を放置して利権を守る「農水省とJA農協」の大問題〉)。

しかしこの時、農林水産省はコメ不足を認めようとはしなかった。現にスーパーにコメがないのだから、需給が逼迫ひっぱくしていないわけがない。それなのに、同省は、民間備蓄は十分あるので需給は逼迫していないとして、大阪府知事からの備蓄米放出要請を拒否した。そのかわり、卸売業者等に在庫の放出を要請した。卸売業者が在庫を抱えて流通段階で不足が生じているとして、責任を卸売業者に押し付けたのだ。

在庫には金利や倉庫料の負担が伴う。在庫はできる限り持たないに越したことはない。それなのに在庫を持っていることは、継続的に特定の実需者に供給しなければならないとか端境期に必要量を供給しなければならないなどの理由があるからである。

在庫があってもスーパーでの不足を埋めるために直ちに使えるものではない。自由に在庫が処分できるのであれば、米価が高騰しているのだから、農林水産省の要請を待つまでもなく、卸売業者は在庫を取り崩して小売りに販売し、大きな利益を上げたはずである。

「先食い分」を埋められていない

実は、8~9月に農林水産省が卸売業者に要請する前に、既にコメ業界は不足分を在庫の取り崩しで対応していた。その結果、2024年7月末の在庫は前年同期より40万トン少ない82万トンと近年にない低水準となっていた。この在庫減少分40万トンは前述した不足量と符合する。毎月の販売・流通量が45万トンだとすると、7月末の在庫は8~9月の端境期までのコメ消費を賄えない異常な事態だった。

農林水産省は9月になれば新米(2024産米)が供給されるので、コメ不足は解消されるという見方をしていた。坂本農林水産大臣(当時)は「今後、新米が順次供給され、円滑な米の流通が進めば、需給バランスの中で、一定の価格水準に落ち着いてくるものと考えています」(24年9月6日記者会見)と主張した。「需給バランスの中で」とは、供給が増えるから価格は低下すると言っているのである。だが、価格は逆に上昇した。

コメは、9月ころに収穫したものを倉庫で保管し、10月から翌年9月の収穫時までナラシて(各月ほぼ均等に)販売・消費する。昨年夏にスーパーの店頭からコメが消えたのは、この時期が端境期になっているからである。農林水産省は、いずれ24年産の新米が供給されるのでコメ不足は解消されると言ったが、24年産米は本来24年の10月から25年の9月にかけて消費されるものである。24年8~9月は、24産の新米を先(早)食いしている状態だった。

先食いしていれば、24年10月から25年9月まで供給される量はその分だけ減少する。その証拠に、24年10月、11月の民間在庫は、前年同月と比べて、それぞれ45万トン、44万トン減少している。先食い分が埋め合わせられていないのだ。

責任を押し付けられている卸売業者

しかし、農林水産省は「コメ不足が解消され、価格が落ち着く」という立場を変えていない。

25日の記者会見で江藤農林水産大臣は、「正直なところ、新米が出てくれば、市場が落ち着くという見通しを農水省として持っていましたが、今年に入っても、高い状況が続くのではないかという予測がある。そして、メディアの中でも、卸の方々が、先高を見込んで、在庫を抱えているのではないかという報道も最近は目立つようになりました」とこの期に及んでも、卸売業者が悪いと主張しているのだ。

食糧法第3条第2項は、「この法律において「米穀の備蓄」とは、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、必要な数量の米穀を在庫として保有することをいう」と規定している。

農林水産省は24年夏の事態は「米穀の生産量の減少」によるものではないから、備蓄米を放出することは食糧法に違反すると説明していた。今回の放出について、「コメの流通不足を理由とした備蓄米の利用は初めてで、こうした方法が可能かどうかを来週31日に開く(食料・農業・農村政策審議会の)食糧部会で議論する予定である」と説明している(TBS CROSS DIG)。現在の状況は、生産量の減少ではなく卸売業者がコメを抱え込んでいることによる流通量の減少だと言っているようだ。しかし、そうなら食糧部会で了承されたとしても法律違反である。

支離滅裂な農水大臣の説明

25日の記者会見で農林水産大臣は、次のように述べている。

「私は国会の答弁の中で、(中略)食糧法3条の第2項には、備蓄米は、生産量が大幅に減ったときに出すものと明確に書いてあるので出せませんと答弁をさせていただきました。

49条には、貸付という条項がありますが、これは、海外の他の国に対して貸し付けるということで、これを国内に適用することは、適切ではないということでした。

29条には、売り渡しという条項がありますが、これもこのままの状態ではいかがなものかということで、省内で検討してまいりました。(中略)法改正が必要なのか、法改正を経なくても備蓄米の活用が可能か、協議してきたわけですが、貸し付けるということであれば、法改正を行わなくてもいけるだろうと。必ず返していただくということです。(中略)

1月31日(金曜日)に食糧部会がありますので、ここに諮らせていただいて、政府備蓄米の買い戻しの条件付きの販売を可能とすることを、議論いただきたいと思います」

支離滅裂である。

まず、食糧法第3条第2項は「米穀の生産量の減少」と規定しているだけで「大幅に減った」とは書いていない。発言の前段で同法では「貸し付け」をできないと言った後に販売ではなく「貸し付け」ならできると言っている。

さらに、最後になると、「貸し付け」ではなく「買い戻しの条件付きの販売」を行うとしている。「貸し付け」と「販売」は違う。この記者会見を理解できる法律家はいないだろう。

なぜ放出したコメを買い戻すのか

備蓄米を将来的に国が買い戻す条件付きでJAなどの集荷業者を対象に販売するという。

買い戻す条件付きで放出するなどということがあったのだろうか? おそらく米価が異常に高騰しているので、農林水産省やJA農協の生産抑制の指示にもかかわらず、農家は今年(25年)産のコメの作付けを大幅に増やすと、農林水産省は考えているのだ。

今年9月ころコメの収穫量が増加したときに、放出した備蓄米を市場から引き揚げることによって、米価の低下を抑えようとしているのだろう。

しかし、放出してもいずれ市場から引き揚げるのであれば、コメの供給量は増えない。米価を引き下げる効果はない。

コメの流通を担っているのは、卸売業者である。食糧法の規定(第29条、第47条)では、政府が備蓄米を売り渡す相手を集荷(出荷)業者及び販売(卸売)業者としているのに、なぜ売り渡す相手先を集荷業者に限るのか。今回のコメ騒動で農林水産省は一貫して卸売業者に責任を転嫁してきた。卸売業者悪玉論である。

そこで、「集荷業者に販売する」としたのだろうが、これで果たして供給が増えて米価は落ち着くのだろうか?

集荷業者に備蓄米を販売しても、そのコメは卸売業者を通じてスーパー等に販売される。農林水産省が主張する卸売業者悪玉論に従うと、卸売業者が売り惜しみすれば、備蓄米を放出してもコメの供給量が増えることはない。

ここで重要な点は、集荷業者とはJA農協(全国団体は全農)だということだ。

コメの集荷に多数の業者が参入してJA農協の集荷量が減少しているからJA農協に販売するのだという報道がある。それなら、JA農協の販売量を増やしてその販売手数料収入を増やすことが目的だということになる。消費者のためではなく露骨な業界保護だ。

過去には、豊作になってもJA農協が在庫操作を行うことで米価を引き上げたこともあった。農林水産省は、全農に備蓄米を販売することで、全農が在庫操作を行い市場に出回る量を調節する(放出量をそのまま市場に流さない)ことを期待しているのだろう。

買い戻す条件付きも販売先をJA農協に限定するのも、やむなく備蓄米を放出するが、それが米価を下げる効果をできる限り抑制したものとしたい、できればそのような効果はないものとしたいと、農林水産省が考えるからではないだろうか。

備蓄米制度は国民のためになっていない

備蓄米は毎年20万トンずつ主食用米(1万5000円/60kg)として買い入れ、放出しなければ5年後にエサ米(1000円/60kg)として処分する。年間500億円、100万トンの備蓄なのでトータル2500億円の財政負担が生じる。負担しているのは国民・納税者である。

しかし、米価が高騰しても備蓄米は放出されない。国民・納税者は消費者であるのに備蓄米制度の利益を受けない。それだけではない。実際には、備蓄米は毎年20万トン市場から隔離することで米価維持の役割を果たしているのだ。利益を得るのはJA農協である。しかし、国民・消費者は備蓄米制度があるために高い米価を払わされているのだ。

こんなことを許していいのだろうか。

少々長い記事でしたが、ようするに日本政府はコメの価格については「何がなんでも下げたくない」ということなのだと思います❣️🐸🍿

コメの価格を上げるのは良いが、下げることだけは完全阻止するというのが日本政府の姿勢だと言って良いでしょう。

農家や業者が迷惑していようが日本国民が困っていようが、そんなことはお構いなしです。やつらは世界中のグローバルエリートが世界各国で農民をイジメているのと同じことをやっているに過ぎません。

コメは日本の主食だというのに、日本政府はコメ価格の低下を出来るだけ抑えるために、補助金で供給を減らしてコメ価格を市場で決まる価格よりも高くする減反(生産調整)政策を50年以上もずっと続けているのです。

日本政府の言い分としては、農家が減った方がむしろ生産効率化が進んで生産量も増えるので、今後はさらにコメ農家を減らして農家の規模拡大を進める構造改革をやっていくということのようです。

この辺の詳細については、こちらの記事をお読みになるとよくわかると思いますが、今日は紙面の都合によりリンクだけをご紹介しておきます。

👇

ところで日本の食料自給率は先進諸国に比べて低すぎるという問題点が、かなり以前から指摘され続けています❣️🐸🍿

先進国諸国の食料自給率はほぼ100%以上を達成していますが、日本は食料の供給は半分以上を外国に頼っています。

そのような日本の危機的な状況に対して、日本政府は目標を定めて日本の食料自給率を上げようとしているように見えますが、実際はそれもやっているフリだけなのでしょう。

👇

近頃ではキャベツ不足が大きな話題になっていましたが、今後もキャベツの値段は高止まりし、値下げは「もう無理」なのではないかと報じられていました❣️🐸🍿

国産のキャベツは高くつくため、安い外国産を輸入する動きが活発になっているそうです。

そんなことをすれば日本の食料自給率がどんどん下がりますが、日本政府は意図的にそのように誘導しているのではないでしょうか。

その一方で「物価の優等生」だと呼ばれていた卵でさえ、価格高騰の波にさらされており、将来的には高級食材となるのではないかとすら思えます❣️🐸🍿

👇

まあ、私の視点から見るとぶっちゃけた話、日本政府は日本の食料自給率を0%にまで持っていきたいのではないかという勢いで日本を破壊し続けているのは確かだと思います❣️🐸🍿

今の日本では食料品や電気料金、ガソリンなど何もかもが値上げラッシュの様相が続いており、それに加えて国民から徴収する税金や社会保険料も同時に増額され続けているのですから。

その件については、こちらの記事にまとめましたので、お読みになるとよくわかると思います🙏🌸🐰🌸

👇

そういえば、先日、ネット上にこのような情報がありましたので、最後にご紹介しておきたいと思います🙏🌸🐰🌸

👇

Eriさんのニュースレターはこちらです💞

(無料でも購読できます🥰)

🎥🎬QAJFのオススメ動画❣️🐸🍿

(無料でも視聴できます💞)

#WWG1WGA 🦁👑💕🌈👍✨🌸🐰🌸

#QArmyJapanFlynn #WWG1WGA #DigitalSoldider #DarktoLight

いいなと思ったら応援しよう!