【東京ひとり散歩】東京メトロ銀座線を歩く(御菓印3店も巡る)

東京地下鉄路線全線歩き第4弾は銀座線にした。

午前中は次男が習い事の行き帰りを私に来て欲しいとのことだったので、午後だけで歩ける短めの路線を選んだ。次男が母と一緒に行動したいと思うのもあと1、2年なのかなぁ。

この日は渋谷駅からスタート。

渋谷の地名の由来に関しては、半蔵門線散歩を参照。

午前中、次男習い事中に歩き回っていたので、銀座線散歩を始める時点で10km以上歩いていた。次男の趣味の習い事中に私も趣味の散歩をする。有意義な時間。

半蔵門散歩で通った側と、青山通りを挟んで反対側を歩いて進む。半蔵門散歩では通りを挟んで遠くから見たこどもの樹。近くで観る。かわいいな。岡本太郎は好きだ。

この日は土曜で、青山ファーマーズマーケットが開かれていた。何年も前におしゃれな雰囲気に憧れて来たことがある。今回は外側から眺めただけだが相変わらずおしゃれな雰囲気だった。

表参道駅の駅名に関しても、半蔵門線散歩を参照。つい最近、半蔵門線の記事を書きながら表参道駅の由来を調べて書いたばかりなのに、書いたことを忘れていた。内容を忘れたというより、書いたかどうかも忘れていた。半蔵門線を歩いている時、表参道をうっかり飛ばして歩こうとしたからなのか、認知機能低下によるものなのか。どちらにしろ自分が心配。

時計塔の下にはめ込まれているプレートに、青山の由来が書かれている。

1938年(昭和13年)の開業時は青山四丁目駅として設置されたが、翌年の1939年(昭和14年)に外苑前駅に改称された。これはあれかな?表参道駅が最初は青山六丁目だったけど、六丁目駅四丁目駅一丁目駅で間違える人が多くて神宮前駅になっ他のと同じ理由かな?明治神宮外苑前に位置しているから外苑前だと思うのだけど、そこのあたりの詳しい説明は見付けられず。

ちなみに外苑前は北青山二丁目にある。

明治神宮外苑は、1912年(明治45年)に明治天皇が崩御、1914年(大正3年)に昭憲皇太后が逝去され、その遺徳を後世を伝えるために聖徳記念絵画館を中心に、体力向上、心身鍛錬、文化芸術普及の拠点として、記念建造物、スポーツ施設などを旧青山練兵場跡に造成されたもの。内苑は、原宿の明治神宮のこと。

右の写真のビルのオブジェ?は何か分からず。調べても分からず。なんだろう?

青山一丁目の駅名由来は半蔵門散歩で書いたけど、青山の由来は書いていなかった。

外苑前の時計台にあった説明によると、1559年(天正19年)に青山藤右衛門忠成が徳川家康よりこの地域を拝領したことによると伝えられているようだ。

左下:豊川稲荷、右下:赤坂見附あたりの歩道橋からの光景

半蔵門散歩で初来店したとらや赤坂店を、この日は通りを挟んで全体像を見る。今の赤坂店は2018年(平成30年)にリニューアルオープンした建物。設計は内藤廣さん。これまでに手掛けられた作品を見てみたら、どれも素敵。

エスプラナードエトワールとはなんだろうと先月から気になっていた。今回も入りはしなかったけど調べてみたら、10年以上前の記事ばかり出てくるけど天井に星座が投影される地下道のようだ。現在も稼働しているのかな?三十六見附巡りの時とかに時間合わせて通ってみようかしら。

豊川稲荷の中に入ってみたのだけど、参拝は長い行列が出来ていたので、またの機会に。

赤坂田町と赤坂新町の旧町名由来板。古地図と照らし合わせながら散歩もいつかしてみたい。江戸百景巡りは古地図みながらしたら楽しいかも。

赤坂見附駅の由来は、丸ノ内線散歩参照。

三十六見附も古地図見ながら確認したら面白そうだな。

日枝神社、鳥居が複数ある。今回の散歩のルートでは2つ見られたけど、どうも表参道はこの2つの鳥居のところではないっぽい。永田町側の山王鳥居が表参道で正門なのかな?

溜池山王駅の仮称駅名は「溜池駅」だったようだが、港区と千代田区の境界に駅が建設されたことで、港区が「溜池駅」、千代田区が「山王下駅」を希望して駅名決定が難航し、どちらも取り入れて決着。溜池はこの一帯にあった池の名前、山王は山王日枝神社に由来。溜池町とい町名が住居表示実施の1967年まで存在していた。

工部大学校は現在の東京大学工学部の前進の一つ。本郷に移転後に跡地の校舎は関東大震災で倒壊してしまった。工部大学校出身者たちが倒壊した建造物を利用して建設したのが、写真の工部大学校阯碑。

虎ノ門駅は港区虎ノ門にある。虎ノ門は、江戸城外郭門の一つの虎御門に由来。つまりは江戸城三十六見附の一つ。虎御門は1873年(明治6年)に撤去されたが、虎ノ門の名前はその地に根付き残った。虎の名を含んだ由来は諸説あるみたい。以下引用。

◆説1:中国の「四神相応説」に基づき、西の方角を司る白虎にちなんだ

四神思想(しじんしそう)とは、中国の陰陽五行説に基づく風水の考え方で、東は青龍、西は白虎、南は朱雀、北は玄武という獣神がそれぞれ守護しています。かの徳川家康が江戸を整備するにあたって、四神相応に気を付けたという説もあります。

虎ノ門は江戸城の西に位置していることから、西の獣神「白虎」にちなんだという説が有力です。東京メトロの地下鉄入口付近には、虎の像がつくられています。

◆説2:室町時代後期の武将で江戸城を築いた人物・太田道灌の言葉にちなんだ

家康以前の江戸城城主であった太田道灌が、城から出陣する際、千里を行っても無事に千里を帰ってきたことを祝して「千里行くとも千里帰るは虎」と名付けたという説です。しかし、虎ノ門は江戸時代以降に付いたと考えられており、矛盾が生じます。

◆説3:門内の屋敷にあった「虎の尾」という桜の木にちなんだ

付近の屋敷の桜が、「虎の尾」と呼ばれており、それにちなんだという説もあります。

新橋に好きな雰囲気のレトロな建物があった。堀商店。1890年(明治23年)創業の、錠前と建具金物を中心に独自性のある製品を開発し製造販売する西洋金物店だそうだ。

この建物は1932年(昭和7年)に造られたもので、登録有形文化財になっているそうだ。ショールームは平日のみ営業。

新橋駅の由来は、浅草線散歩を参照。この出口は銀座線だけなのね。地下で繋がってないのかな?地下鉄出口探索もせねばだな。

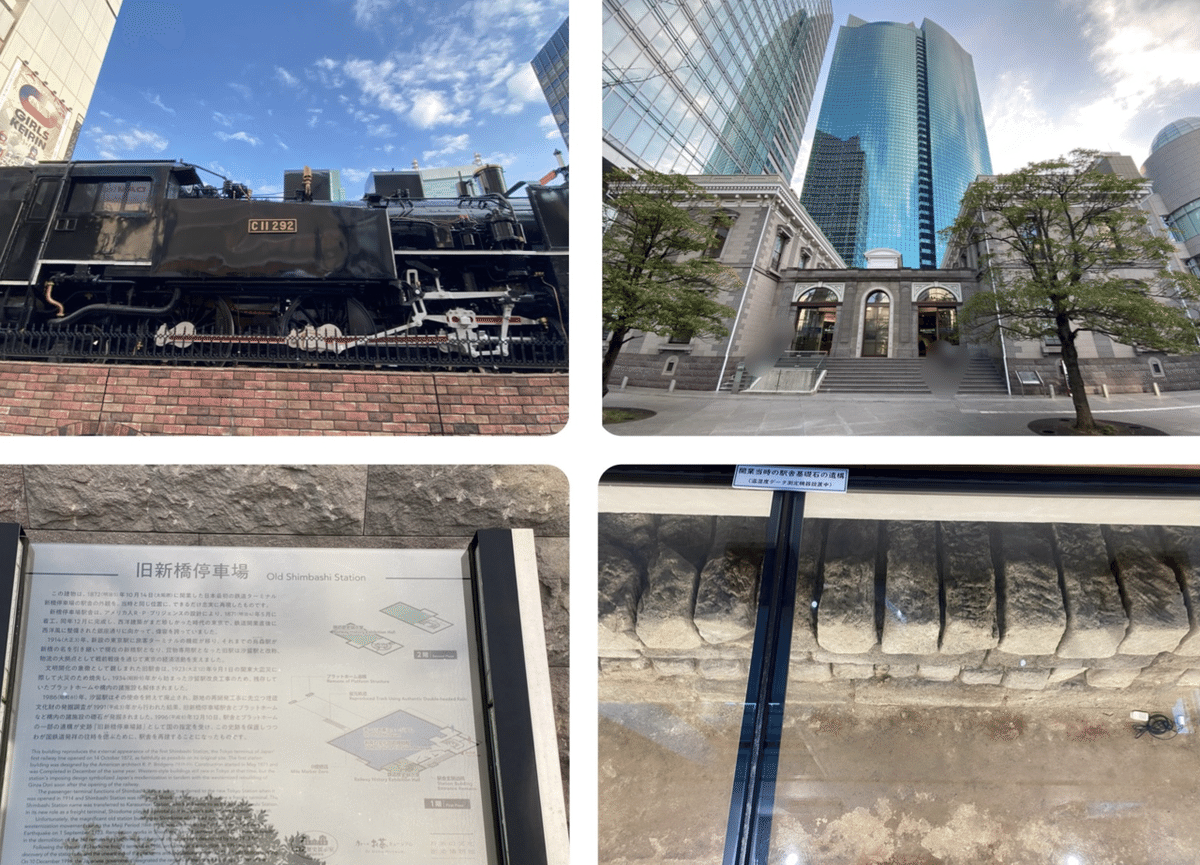

右上・左下・右下:旧新橋停車場

新橋あたりは、山手線も含め、路線散歩を始めてから数回通っているけど、SL広場側を通ったのは路線散歩を始めてから初めてだ。

SL、東京を走っていた車輌かと思っていたら、誕生後すぐに山陽本線の姫路機関区に配属となって、中国地方のローカル線や播担線、姫新線などを走っていたそう。1972年(昭和47年)に鉄道100年を記念して、国鉄の協力で新橋駅の広場に設置された。

ここで、銀座線の路線上の地上ルートから少しそれて清月堂本店の銀座本店を目指し歩いていたら、新そうだけどアンティーク調の建物があり吸い寄せられた。旧新橋停車場だった。浅草線散歩の記事を書きながら行きたいと思っていたところに偶然到着。ここに寄ったら大相撲初場所14日目の取り組みを一つもリアルタイムで観られないので少し迷ったが、優勝決定は千秋楽になると分かっていたので寄ってみた。開業当時の遺構も見学できる。寄って良かった。

清月堂本店で、持ち歩くのに適した重量のお菓子を購入し、本日1店目の御菓印をもらった。

御菓印については別記事で。

銀座駅の由来は丸ノ内線散歩参照。丸ノ内線散歩で銀座駅が見付けられず迷い、浅草線散歩で東銀座駅を見付けられず迷ってからの今回。流石にすんなり銀座駅に辿り着いた。

京橋の親柱があった。京橋は日本橋とほぼ同時期に創架、昭和38年から昭和40年の京橋川埋立工事に伴い撤去された。

京橋駅は、京橋に由来した地名によるもの。中央区京橋にある。駅建設費用の一部を明治屋が負担したそうだ。副名称は明治屋前。

明治屋で買い物したい衝動に駆られたけども、欲しいものは持ち歩きには重いものばかりだったので今回は指を咥えつつ通り過ぎた。パン好きだからジャムも好きなんだよなぁ。

京橋駅の歴史を見てみたら、日本地下鉄駅で初の火災、太平洋戦争での空襲被害、草加次郎事件、と、何度も辛い出来事が起きていた。

日本橋駅の由来は、浅草線散歩を参照。

出口によって浅草線に行けたり行けなかったりなのだろうか。B3出口に浅草線の表記がなかった。

榮太郎總本舗日本橋本店は、日本橋からすぐのところにある。日本橋駅から三越前駅に向かう方向であれば、日本橋の手前を左にちょこっと入ったところ。

こちらについても御菓印の記事で書いた。

これまでの散歩で渡ってこなかった日本橋、今回は渡る。

1603年(慶長8年)に初めて架橋された。日本国中の人が集まって架けたことから「日本橋」と名付けられた、とか、名前はなかったが不思議と皆が同じように「日本橋」と呼ぶようになった、とか、由来は諸説あるようだ。

最初の日本橋は木造の太鼓橋。浮世絵で描かれている日本橋はこれなので、そのイメージが強い。今の石造アーチ道路橋は1911年(明治44年)に竣工。国の重要文化財にしてされている。江戸時代から数えて20代目とされている。

日本橋の上を通る首都高の景観問題は、今のところは首都高が地下化されることになっている。首都高のHPで工事進捗状況を確認したとろころ、2024年2月の呉服橋の工事の様子が最新のもののようだ。2025年4月上旬から2035年度まで高速八重洲線長期通行止めのお知らせがあるから、工事は進んでいるようだが。

三越といえばライオン像。なぜだろう。

日本橋三越本店のHPに誕生の話が書かれていたので、以下引用。

◇「ライオン像」

待ち合わせの場所として親しまれながら、本館正面玄関でお客様をお迎えする2頭の「ライオン像」。この像が誕生したのは大正3年(1914)のことです。

この「ライオン像」の注文主は、三越百貨店の基礎を築いたとされる当時の支配人、日比翁助。その日比が百貨店開設の準備のため欧米を視察したときにイギリスで注文したものです。

ロンドンのトラファルガー広場にあるネルソン記念塔の下の4頭の獅子像がモデルとされ、英国の彫刻家メリフィールドが型どり、バルトンが鋳造したものです。

完成までに3年の歳月を要したこの仕事はイギリスの彫刻界でも相当な話題となりました。

現在ではその気品と店格を象徴して、三越の象徴的存在でもあり、また、東京名物の一つとしても親しまれています。

日比さんがライオン好きで、百獣の王のライオンのようにデパート業界に君臨するとの願いを込めて設置したとの情報も見かけた。

三越前駅の由来も半蔵門線散歩を参照。

民間企業名がついている駅を調べようと思ったら、思っていたより多くありそうだったので挫折。

本銀通りという名前自体は10年前に名付けられたものらしい。通り自体は昔からあったみたい。

色んな通り歩きもしてみたい。23区の地図帳も買ったし、歩いたことない通りを散策してみよう。

神田駅は千代田区にある。神田は千代田区の北東部の地区。1878年(明治11年)に神田区が誕生し1947年(昭和22年)に麹町区と合併して千代田区になった。

神田駅の開業は1919年(大正8年)、地下鉄駅の開業は1931年だから、いずれも神田区の時代に開業している。

神田の地名の由来は、神社を創建した真神田氏の名からという説、神田を「みとしろ」と読ませ伊勢神宮に奉納する神の田んぼからという説など諸説あるようだ。

万世橋の歴史を調べたら複雑すぎた。複雑すぎるからか看板には歴史は書かれていない。三十六見附の筋違御門がこの辺りにあったことが分かった。

旧万世橋駅も行きたいなぁ。

末広駅開業は1930年(昭和5年)。開業当時は神田末広町という地名の一帯に隣接していたが、1964年の住居表示実施により神田末広町の地名が消滅した。

末広町の誕生は上野戦争の翌年の1869年(明治2年)。町名の由来としては、先頭に巻き込まれ家族や家を失った町民も多く、「末広がりで平和な町として繁栄するように」との祈りが込められたということだ。良い名前だし、残っていたらよかったのにな。

御菓印3店舗目はうさぎや。到着時刻が予定より大幅に遅れたため、買いたいものは売り切れていて御菓印のみ購入。お菓子屋さんでお菓子を買わないなんて自分の常識に反する行為なので、必ず再訪するぞ。

子供達の夕飯の時間が遅くなってしまうから先を急いでいたこともあり、注意力散漫で撮った写真。上野御徒町駅の看板ではないか。上野広小路駅と仲御徒町駅の表示もあるからセーフとするけど、多分どこかには上野広小路駅の看板もあるよね?また近辺を通るときに確認しよう。

上野広小路(中央通り)にあるので名付けられたのだろう。

この駅、当初は上野駅から500mという近い距離のため設置予定がなかった。が、三越が建設費全額負担で三越前駅を設ける計画し松阪屋が急遽申し入れして開業させることになった。しかし設計段階から三越の意向を反映していた三越前駅と違い、路線着工後に追加された駅だったので交渉が不利となって、松坂屋前のみを駅名と出来なかった。構内に他の百貨店の広告提示をしてはダメなどの条件にはなったようだけど。副駅名として「松坂屋前」のアナウンスはある。

上野駅は台東区上野にある。

上野の地名の由来は、江戸時代初期、伊賀上野の大名・藤堂高虎の屋敷があったことによる。他の説として、平安時代の漢詩人の小野篁が現在の群馬から一部栃木にまたがる上野国(こうずけのくに)に赴任していて、上野国から京都に帰る途中にしばらく現在の上野の山に滞在していたからという説、下谷の上にある高台だから上野とい地名になったという説など、諸説あるようだ。

最近、日がのびたとは思っていたけど、17時過ぎると急に暗くなる。気付けば街灯が灯っていた。写真を見返したら上野広小路の時には既に灯っていた。

稲荷町駅は台東区東上野にあるが、開業当初は下谷区南稲荷町だった。地名の稲荷は都内最古の稲荷神社の下谷神社に由来する。1964年(昭和39年)住居表示実施により町名が変更されたが駅名はそのままとなった。

物覚えが悪い自分でも、住居表示が1964年だと、そろそろ覚えてきたぞ。

料理道具を見るのは好きなのだが、料理道具があっても使いこなせない人間のため、かっぱ橋でお買い物をするシチュエーションに憧れがあるけど実行したことがない。現在料理をしなくても良い状況になったため、ますます縁遠い存在になったかっぱ橋道具街。自分で使わなくても、使ってもらえる道具を買いに来たいなぁ。

この日は清月堂本店と榮太郎總本舗でお買い物後だし、冷凍庫パンパンにパンが詰まっていたため、パンを買う予定はなかったのだが、看板とパンの香りに吸い寄せられた。一度数m通り過ぎて、戻って入った。閉店が近い時間だったから残り少なくはあったけど、懐かしい感じの美味しいパンを購入できて満足。

1927年(昭和2年)開業。今の所在地は台東区西浅草、開業時は浅草区松清町。開業当時、東京市電(のちの都電)の田原町停留所があったため、田原町駅となったようだ。浅草田原町は住居表示で1965年(昭和40年)に雷門一丁目となり、浅草区松清町は西浅草一丁目となり、都電の停留所も浅草一丁目に変更されたけど、地下鉄の駅名は変更されなかった。

あれ?住居表示、1964年に一気にしたわけでもないのか。調べたところ、住居表示に関する法律は1962年に施行、住居表示未実施地区もあるみたい。これからされることもあるということか。

右上・左下・右下:駒形堂

すっかり暗くなり、スカイツリーが光っているのがよく見えた。これは何のライティングだったのだろう。

駒形堂の金属の看板案内、暗くて読めない。今のお堂が平成15年に再建されたものというのは、お堂のところの説明で分かった。暗い時のお堂も趣があって良い。

浅草駅到着。浅草の由来は都営浅草線散歩を参照。

お疲れ様でした。大相撲結果は帰りの車内で確認した。

銀座線、他路線に比べたら短いけど、見どころが多いから午後だけで歩くのはちょっと忙しい感じになるな。9時くらいに出発してのんびりランチやお茶しながら夕方ゴールが散歩として良いかもしれない。

さて、今回の記事を書いていて新たに出てきた、してみたいこと。

⚪︎名所江戸百景などの浮世絵の景色や江戸城三十六見附を、古地図を見ながら現在の景色と見比べてみたい。

⚪︎23区の地図帳を見て、歩いてみたい通りをピックアップする。(そして歩く。)

⚪︎旧万世橋駅に行く

2つ目3つ目はすぐに実現できそうだ。今週は天気も悪くて歩けそうにないから、まずは家でのんびり地図を眺めようかな。