【東京ひとり散歩】日暮里舎人ライナーを歩く

長男・次男が相次いでノロウイルスだと思われる症状でダウンしていたため、数日間、看病及び様子観察のため家で全く動かないまま、そして何かしらを食べ続けながら過ごした。

子達がほぼ復活したら体重が爆増しており、この日の予定もやや変更になったため、5時間ほど空き時間が出来た。歩こう。

この日は朝と夕方に都営地下鉄を使う予定があったため、都営まるごときっぷを購入した。5時間の空き時間で乗って歩いて乗って帰れて、都営まるごときっぷを使い倒せるところ。迷子になったら時間的に厳しいから、絶対に迷わない路線。

ということで、日暮里舎人ライナーを歩くことにした。

まずは日暮里駅を目指す。都営まるごときっぷは都バスも使えるけど、バスの路線が複雑で私の頭ではよく分からん。そして体質的にバス酔いする。都営地下鉄で近いところまで向かおう。地図を眺めて考える。都営地下鉄の駅で日暮里に一番近そうな白山まで三田線で行き、白山から日暮里まで歩くことにする。

白山から30分ほど歩いて日暮里駅へ。1年前まで通勤で使っていた駅だが、すでに懐かしい。

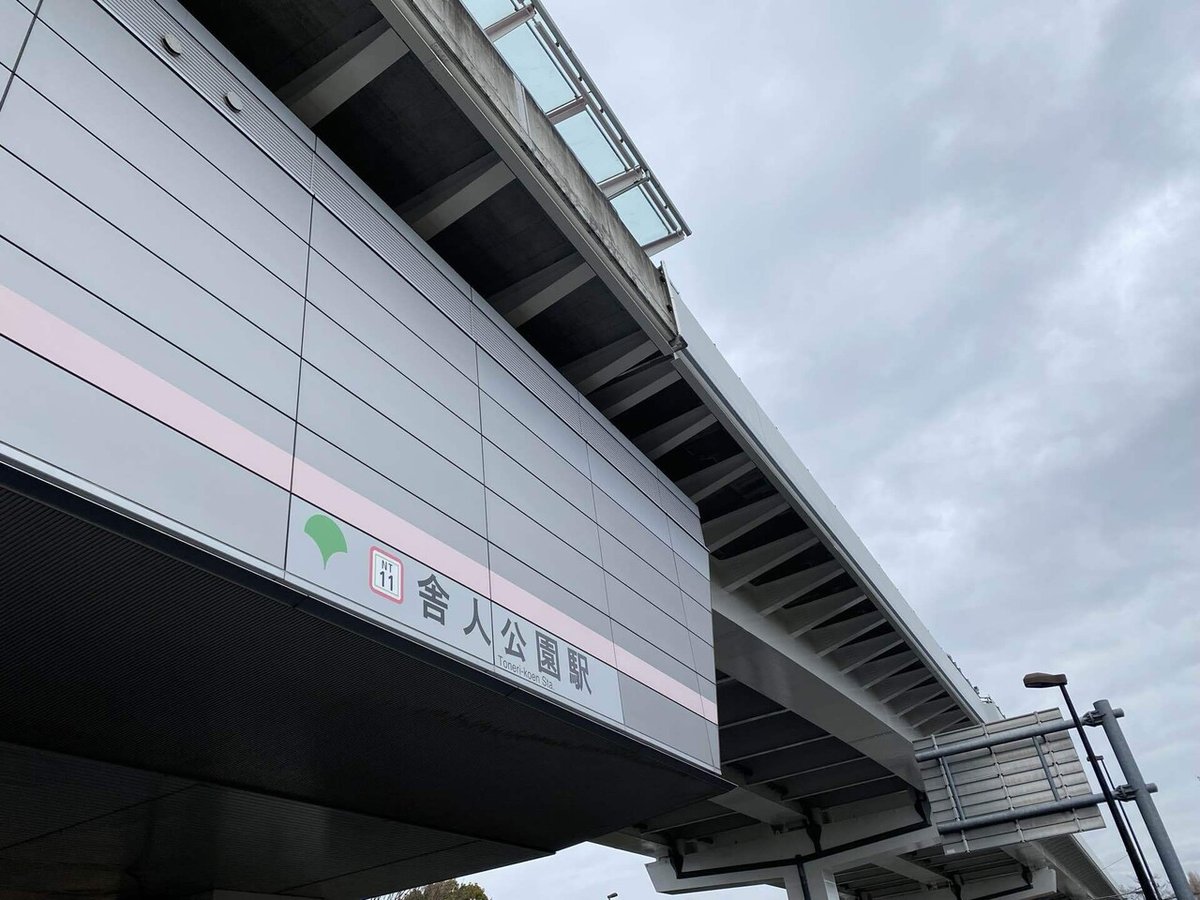

舎人ライナーの高架下を歩いて行く。絶対に迷子にならない。

日暮里舎人ライナーの開通に伴い、2008年(平成20年)に日暮里舎人ライナーの日暮里駅が開業。日暮里駅自体は1905年(明治38年)に日本鉄道の駅として開業したけど、現在の位置より北寄りにあった。現在の位置になったのは1928年(昭和3年)ごろ。

日暮里の由来は、一帯は当時、新開拓地を意味する「新堀(にっぽり)」だったが、日が暮れるまでいても飽きない「日ぐらしの里」と呼ばれたことから「日暮里」となったと言われている。

西日暮里駅は日暮里駅の北西にある。日暮里舎人ライナーの西日暮里駅に関して言うと、北北西に近いかも。まぁ西は西。

『西日暮里ホルモン』は、日暮里舎人ライナー西日暮里駅のすぐ近く。

本当に赤土小学校の真ん前だった。

現在は赤土の地名はないようだが、大字下尾久の字に赤土があったようだ。1932年(昭和7年)に尾久町、南千住町、日暮里町、三河島町と合併して荒川区となった際に赤土の地名がなくなったみたい。赤土小学校の開校は1924年(大正13年)。尾久小学校から分かれて赤土小学校として設立されたようだ。

熊野前駅の由来は、都電の駅の熊野前停留所の由来により、1913年(大正2年)に、電停北側に存在した「熊野神社」に因む。この神社は1878年(明治11年)に尾久八幡神社に合祀され現存しないが、合祀された後も小さな祠を残していたようなので、都電の駅開業時は祠はまだあったのかもしれない。ちなみに電停は開業時は「熊ノ前停留所」で、時期不詳だが熊野前停留所になり、2008年(平成20年)に日暮里舎人ライナーの駅が開業した。

この辺りには、隅田川の渡しの一つの「熊野の渡し」があり、1950年(昭和25年)まで利用された。

隅田川を渡ると足立区に入る。小台の由来は「小さい台地」と言う意味らしい。

都電の小台駅と区別するために足立が付いているのだろうか。

都電の小台駅は停留場北側の隅田川を挟んだ対岸の足立区の地名に由来、ということらしいのでこちらにわざわざ足立を付けるのも不思議な気はするが、足立小台駅の開業は2008年で、小台停留所の開業は1913年なので、小台といったら荒川区にある小台停留所になるのか。

扇大橋の竣工は1974年(昭和49年)、1975年(昭和50年)に下り線のみ暫定開通、

上り線は1979年(昭和54年)に架橋されたとのこと。

扇大橋を渡り終えたら扇大橋駅がある。足立区による駅名公募では「扇大橋北」が150票、「扇大橋」が105票だったが、扇大橋が地域のシンボルであることを考慮すべきという足立区の推薦で扇大橋に決定したらしい。うーむ。

扇大橋駅でも良いと思うが、足立小台駅が扇大橋の南側にあるから、北が付いていた方が駅の位置は分かりやすいような気がする。

扇大橋の名前は、左岸側の地名の足立区扇に因む。そうか。扇大橋駅は足立区扇にあり、足立小台駅は足立区小台にあるのか。なら扇大橋駅でも良いか。

「高野」は、江戸時代の地名の足立郡高野村がもとで、1976年までは「東京都足立区高野町」として存在していた地名。高野駅が位置しているのは足立区扇。扇の先は江北。

日暮里舎人ライナーの路線とかぶっているが、

日暮里舎人ライナーの運休遅延があった時用に残しておかなければならないのだろう。

足立区江北にある江北駅。1889年(明治22年)から1932年(昭和7年)まで存在した東京不南足立郡に存在した村に由来。荒川の北に存在していたから江北の名になったようだ。

西新井大師の西側に位置する西新井大師西駅。駅周辺には西新井大師がありそうな雰囲気はあんまり感じられない。どうも1kmくらい離れているようだ。西新井大師には東武大師線大師駅前が駅としては近い。

駅名に関しては足立区による公募で「西新井大師西」が957票で1位、2位は「上沼田東公園」で122票だったとのこと。計画段階での仮称は上沼田東公園。仮称を大幅にひっくり返す得票数。西新井大師の存在は大きい。

足立区谷在家三丁目にある谷在家駅。地名の由来は「谷田川の流路跡の谷に開拓期に植民した人々が家を構えたことから」とか「高野山の谷に住んでいた出家していない山内に住む信者が移り住んだため」など諸説あり定かではないらしい。

建設当初の仮称も舎人公園だったが、駅名公募で1位は都立公園、2位に舎人公園だったらしい。都立公園は83ヶ所あるから、それはちょっと厳しいんじゃないだろうか。

2023年11月から2024年3月にかけて、都立公園をめぐるデジタルスタンプラリーを散歩or自転車で一人でしてた時に舎人公園も来た気がしたのだけど、履歴見たら来てなかった。次男の習い事の1時間半の間に舎人まで往復するのは難しいと判断して、途中まで自転車漕いだけど橋を渡らなかった気がする。

舎人の由来も諸説あり定かではないらしい。

説1 戦国武将・舎人氏 由来説

戦国時代に舎人氏が住んでいたことから地名になった説です。舎人氏は「舎人城」に居を構えていたと古文書に記されていますが、発掘調査も行われていないため、城の存在はいまだ謎に包まれています。しかし、舎人二丁目周辺にはかつて堀があり、「内出」「御殿」など城館の構造物を思わせる地名があったとも伝えられています。

説2 聖徳太子 命名説

入谷にある源証寺所蔵の「太子堂縁起」に記される、舎人村の村名由来に基づく説。

聖徳太子が身分を隠して関東を巡行していたとき、ただ一人、その正体を見破った舎人にちなんで命名したという伝承です。

説3 地形 由来説

小石の多い痩せ地を表す「トネ」(石根)と、入谷や谷の奥を表す「イリ」をあわせた「トネイリ」に由来するという説です。

このほか「舎人親王由来説」など、計7つの説が存在するぞ。

とのこと。舎人という言葉自体が、皇族や貴族に仕え、警備や雑用などに従事していた者、その役職を示す言葉。シンプルにそれが由来なわけではないんだな。

右にあるアジェンデ&カレーシャが気になる。0辛のチキンキーマカレーがあるようだし行ってみたい。カレー味は好きだがカレーの辛さはバーモント中辛でも厳しい。

終点の見沼代親水公園駅。

北側にある見沼代親水公園から名付けられた。時間があれば公園に足を伸ばすところだが、時間に限りがあったので公園には行かずに駅に入った。

ちなみに、仮称も見沼代親水公園駅だったが、公募で1位はダントツで舎人駅だったらしい。

舎人駅の公募の1位は圧倒的に足立入谷。建設時の仮称は舎人。舎人は公募では2位。

仮称がひっくり返されたのは西新井大師西駅だけなのだろうか。ひっくり返さないつもりなら公募しない方がスッキリするんじゃ…?

千石で降りて気になっていたパン屋さんに寄り、

白山から乗って帰宅。

日暮里舎人ライナー歩き以外の歩きも含むけど、

歩行距離 18.9km

歩数 25668歩

でした。

そして歩いた分以上に飲み食いして、また体重が増えていく。健康的なのか不健康的なのか。

まとまった家をあけられる時間がしばらくなさそうなので、路線全駅歩きは多分しばしおやすみ。三十六見附も行くなら順番に一度にまわりたいので時間が必要。御菓印も遠方に行くには時間が必要。

しかし歩くことは娯楽であり癒しでもあるので、短時間でも歩ける日は歩こう。(仕事の日はほとんど動かないからね。)