コント漫才と漫才コント 笑いの考察#2

おはようございます。ぷかおです。

ご無沙汰ぶりです。#1の投稿より1年以上も間が空いてしまいまして、誠に申し訳ありません!更新はふてーきですので。

お笑いをもっと楽しみたい人や、お笑い芸人の夢を目指す人に是非見ていってもらいたいです。

本日のテーマは「コント漫才」です。

いわゆる漫才中にコントインするやつです。

近年、コントと漫才の線引きについて話題が沸騰するようになりました。

「彼らはやってるのは漫才じゃない」みたいな意見も簡単に飛び交う様になりましたね。それが火種で論争になったり・・・

この記事の目的は「これが漫才で、これがコントだ!」と分類したいのではなく、コント漫才だからこその魅力や引き出しについて紹介し、もっと漫才やコントを楽しんでほしいという魂胆です。

あと、コント漫才ではなく”漫才コント”についても少し考察します。

それでは、ご覧ください!

コント漫才って?

ダウンタウン、テンダラー、アンタッチャブル、サンドウィッチマン、笑い飯、千鳥、和牛、真空ジェシカ……

数々の漫才コンビによって、形を変えながら繰り広げられてきたコント漫才。

マイクの前で挨拶と導入を経てコントイン、そして最後に戻って締めるのがおきまり。

最初と最後がちゃんと形式的な分、漫才としての格を保ってるわけです。

オーソドックスな展開としては、

①別の夢

「昔、■■■がやりたかったんですよ。」

「じゃあ、俺が□□やるから、お前は■■■やって」

②好きなものになりきる

「▲▲▲が好きで、俺も一度やってみたいんですよ。」

「じゃあ、俺たちでやってみましょうか」

③練習

「今度●●に初めて行くんですよ」

「ほう」

「不安なんで練習してもいいですか?」

の3つですね、昔からずっと。使い古されてもまだまだ味がする代物です。

賞レース中心主義の近年だと、コント用の道具はタブーとされています。その点、ライブでは縛られず自由にやってほしい思いが個人的にあります。

インポッシブルの漫才では、サンパチマイクを武器に見立てて、ひるちゃん演じる熊を刺し殺していました。意外と小道具の抜け穴もあるんだと感心しながら爆笑しました。落語の手ぬぐい的な。

コント漫才だけができること

簡単に列挙しつつ必要なところは説明を入れます。

①2人だけで何人も演じられる

霜降り明星のせいやとか、4分の間に20人くらい演じますよね。

②場所移動、時間経過の表現がスムーズ

コント漫才では定番の「ドライブデート」のネタって、実は漫才でしか実現しません。

③実況型漫才

最近主流になりつつある「実況型」。コンビの片方が1人コントに専念して、その相方がコントの外からツッコむスタイルです。霜降り明星・マヂカルラブリー・錦鯉など、このスタイルを極めたM-1王者が続々と現れています(霜降りが定着させたとも考えられます)。

これをするには、上記の①と②が不可欠で、さらに実況役がその場にずっといるのもコントだとおかしすぎるし、まさに漫才ならではの進化。ただ、コンビ2人が会話するのはシステム上難しいので、漫才の掛け合いを楽しみたい一部の人から嫌われがちです(そんなんほっといたらええけど)。

④「何も無い」ことの良さ

漫才では小道具が使えない。逆に言えばコントでは小道具を外せない。小道具がない漫才だからこそ、想像して飲み込める事象というものが存在します。

たとえば、

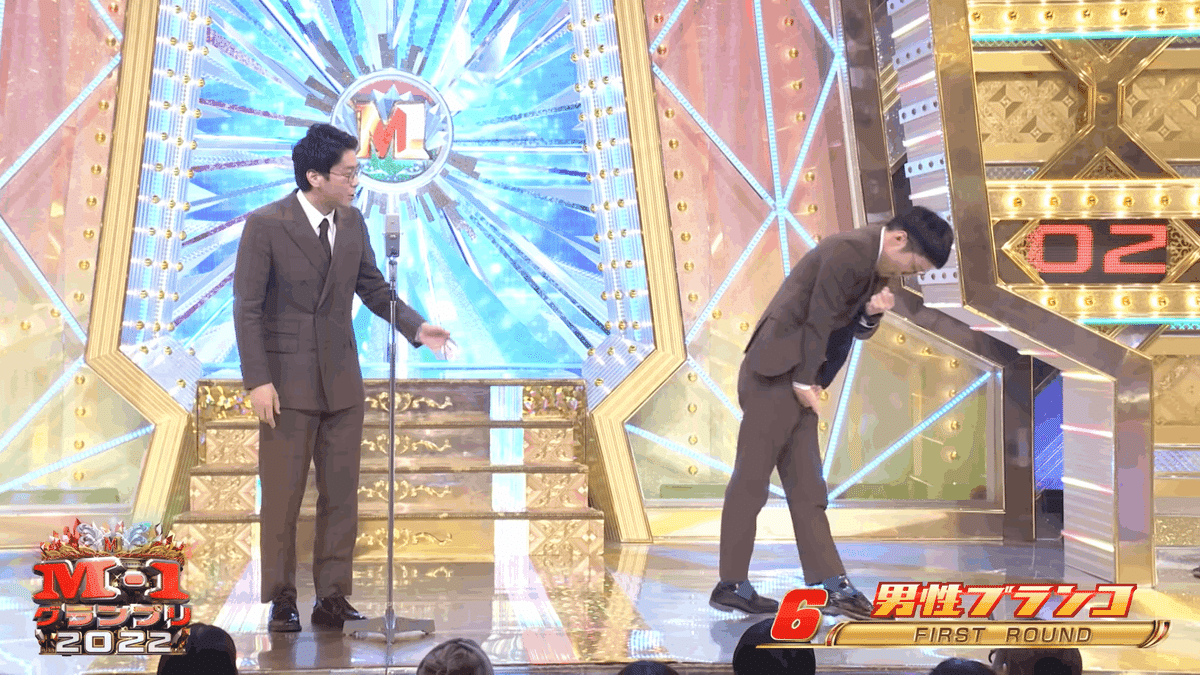

男性ブランコはM-1グランプリで「音符運び」のネタを披露しました。巨大な音符を運ぶネタです。

その後『ラヴィット!』で実際に巨大な音符を作成したのですが、その様子がこちら。

実際に音符があると、雰囲気ががらっと狂気的になり、展開が読まれやすくなり、別ベクトルのお笑いになっています。漫才のときにあった穏やかなシュールさとは、全く別物です。

漫才は、何も無いからこそ、人は考えうる最高のイメージを作り出し、勝手に面白がるのです。

マスク美人って、マスクの下を勝手に美化して考えてますよね。漫才では見えない部分があるからこそ、勝手に美化、面白化してくれる部分があります。環境設定・人物設定を緻密に見せつけるコントとは異なります。

男性ブランコは架空のものを見せつけるのに長けたネタがいくつもあります。彼らが尊敬するコント師、ラーメンズも、コントで小道具をあまり使わないで客に見せるやり方をしました。その系譜だとすれば、コントの世界観と「何も無い」ことは、それほどかけ離れたものではなかったのかもしれません。

「無」に感化される私たちの想像力。それを引き出せるお笑いって、一種の芸術に近い。

コント漫才にはできないこと

①暗転から明転、明転から暗転

コントでは舞台へあがる行為が不要、つまり板付きとかできる訳です。暗転から明転、視覚だけで伝えられる情報量、そのファーストインパクトもコントの魅力。

さらに、照明を使うだけで言葉がなくとも昼・夜・水中・火事を全て表現できます。漫才は間を絞り、コントは言葉を絞ります。

②衣装や道具やセット

これも視覚的な情報。

③音響の醍醐味

楽器を使う漫才もあるにはありますが、もちろん訳が違う。

ナレーションを挿入できるのもデカい。

④リアリティによる緊迫感など諸要素いっぱい

コント漫才はあくまでも漫才。最初と最後は素に戻る。だからそこにフィクションがあふれている。

しかも、コント漫才を見る人はリアリティを求めていない。次々と出されるボケとツッコミが見たい。

どうしてもそこに感情移入や緊迫感はないし、完全に俯瞰で見られてしまう。視線の中央にはずっとマイクがあり、「漫才でコントをしている」という目線がつきまわる。

つまり、コント漫才は観客をドキドキさせられない。コントに完全敗北している点だ。コント漫才がドラマっぽくなったとして、そこに笑いはあっても感動はない。

今後、漫才からコントほどの「ドキドキ」を与えてくれる芸人は現れるだろうか。

漫才見てて「ハラハラ」は割とよくあるけど。

私が、今まで一番ドキドキしたコント漫才は、さすらいラビーの「電話」です。終盤のドキドキは天下一品、全編通して本当に面白すぎる。

「コント」と「コント漫才」はそもそも作り方が違う

旧M-1では、漫才でやったネタを、『エンタの神様』でそのままコントにできるような、リバーシブルなコント漫才が主流でした。今となってはそういうのが逆に少数派になっているので、時流の変化ってすごいなと思います。

ボケの置き方というか構成が、漫才とコントの明確な差。

漫才は、シチュエーションを先に決めて、いろんな方向からボケを持ってくる。

コントは、シチュエーション自体の面白さを前面に押す。

コントは、ずっとドリフの「もしも」シリーズの延長線上にずっとあるものと思ってます。

コットンの「BAR」の場合

もしも「BARが散髪屋だったら」の部分をずっと前面に出し続ければ「コント」の構成になります。

でも、ほかにも色んな話題、引き出しから笑いを取りながら、BARが舞台の「コント漫才」に仕上げています。コットンのこういう細かい住み分けは、かなり好きです。

ニューヨークの決勝コントが漫才に向いた構成だと批判される場面も。

昨年のM-1、ヤーレンズが決勝に行けなかったのは、ネタが「コント」に寄りすぎたせいかなという節があるし、昨年のキングオブコント、ななまがりが決勝に行けなかったのは、コント漫才のように場所移動しすぎたかなという節があるし、面白いネタが多すぎる昨今はそうしたところまで見ている人も中にはいる。

こんなに面白くて落とされたの?なぜ?と、私はしばらく腹を立てていたけど、こう思うことで納得させた。

漫才とコントの線引きが議論されるようになった令和、住み分けみたいなところまで注意しないといけないのだろうか。ちょっと窮屈。サンドウィッチマンやアンタッチャブルのようなリバーシブルコンビは、二度と出てこないかもしれない。

漫才コント(メタ漫才)とは

一般的に「漫才コント」といえば、漫才中にやるコントのことだと思います。だからさっきのコント漫才とほぼ同意義。

踏絵と絵踏、王国と国王、みたいな。

でも、私がここでいう「漫才コント」とは、漫才を使ったコントのように見えるネタ。よくメタ漫才と言われます。

だから、話題はかなり変わりますが、漫才コント論争においては、語らずにはいられない要素です。

わかりやすくするため、以下メタ漫才で表記します。

メタ漫才とは、漫才のシステムやあるあるを客観的にいじったり、ネタに昇華したもの。

漫才は、⑴ネタ帳があって、⑵ネタ合わせがあって、⑶舞台に上がってる。

そんなことは皆わかってるけど、本番中に⑴や⑵について話し出すと、急に漫才のシルエットが薄くなる。

おそらく発祥は、

M-12010のジャルジャル

のネタ。当時はスーツではなく、黒Tシャツでの登場。

コンビニ店員とお客さんのよくあるコント漫才で始まるが・・・

福徳「ちょちょちょちょ」

後藤「え?」

福徳「ちょっとツッコむん速いわ」

後藤「…え?」

福徳「ちょ、ちょっとツッコみ速いわ。俺ボケ言い切る前にツッコんでるから」

後藤「あ~…知ってるからなぁ」

福徳「ぇえ?」

後藤「何言うか知ってるから」

福徳「それ絶対言ったらあかんやん」

後藤「だって、あんだけ練習したから」

福徳「いや練習とかいうな」

後藤「そんなん今言わんでええやん終わってからいうてや」

福徳「続けられへんやん俺ボケ言う前にツッコんでんねんから」

後藤「恥ずかしいんや大勢の前で注意されて俺は。何なん」

福徳「いや初めて聞いた感じでやんのが漫才やろ」

後藤「やるけどさぁ…今言わんでも…恥ずかしいわ」

福徳「あのさ、コンビニの店員やりたいな思いまして」

後藤「あ~なるほど」

福徳「だからコンビニの店員するから」

後藤「はい」

福徳「コンビニの建もんして?」

後藤「……えっ!?」

(気まずくもじもじする)

後藤「ウィーン(自動ドア)」

福徳「ありがとうございました!」

後藤「えっ!?」

福徳「リアルすぎんねん!そんなんちゃうやん」

後藤「初めて聞いた感じでやったやん!」

「ネタ合わせでもう次のボケを知ってるし」と公に話すが、言ってしまえばこの発言もネタ帳に書かれているのであって、ジャルジャル本人が役になってしまうわけで、非常にメタなのです。

ここまでくると、漫才のネタから飛び出して、コント「もしも漫才師がネタに慣れて暴れ出したら」という風にとられても仕方ないのです。

審査員の松本人志にして

「いや~難しいね。これはねぇ~漫才ととっていいのかどうかっていうのがちょっとありましたね」

と言わしめてしまった。

これは、ジャルジャルがやったからこそ判明した、漫才のバグなんです。

他にも、伝説のネタといえば、

アルコ&ピースの「忍者」

。THE MANZAIで披露し、爆笑をかっさらいましたが、反則として捉える人もいました。

要約すると、酒井が「忍者になって巻物をとりに行きたいから、お前は城の門番をやってくれないか」といい、それに対して平子が「お笑いを真剣にやっていこうって時に、お前は何を言ってるんだ」とひたすら説教するというネタ。

普通ならそこでコントインするはずが、そのシステムをじっくり叱るという、でまたその叱り方もうまくて。

さらにメタさを増したのは最後のくだり。説教されていた酒井が急に怪しく笑い、拍手しだす。

平子「これって、いったい・・・」

酒井「合格だよ」

平子「合格?」

酒井「お前が忍者になって巻物とり行くって同意したら、ぶん殴ってるとこだった。もう巻物は手に入れてんだろ。」

平子「巻物・・・?」

酒井「お前が毎月毎月仕上げてきてくれる、俺らにとって大事な大事な、ネタ帳という巻物をな」

平子「(神妙な面立ちで)ちげぇねぇや!ふふふふ」

と立場が逆転し、ドラマのようなエンディングを迎える。

こうして、忍者役と門番役をやるよりも、平子役と酒井役をやるほうがコントっぽくなってしまったのだ。

メタ漫才をやると、漫才師の役をすることになってしまい、これはこれで漫才かどうか怪しくなるのです。

よってこれを、コント漫才にひっかけて、漫才コント=漫才のコントと呼ぶに至ってるわけです。コントインせずとも、漫才らしさが失われるということもありえます。

さいごに

以上、笑いの考察#2 コント漫才と漫才コント

でした!

漫才らしさ、コントらしさのようなややこしいところをできるだけ密に書き出したつもりです。

また新しく思いついたり新展開があれば、記事を書き足そうと思います。

今後、漫才のネタを見る際、作る際に少しでも参考にしてもらえれば幸いです。

あくまでも、この記事に関しては「漫才かコントか」みたいな論争に関わろうとはしてないし、それを激化させるつもりも鎮火させるつもりもありません。読み手の方々のご都合に合うように、利用してもらえばいいと思います。

そういえば昨年末以降、お笑いを分析してはいけない風潮が、一通り蔓延しましたね。井口や他人が何を言っても、こんなに楽しいお笑い分析をやめられるはずがないんだよなぁ。といっても、お笑い芸人に直接口出しはご法度です。気をつけています。

次回予告、笑いの考察#3「トリオ漫才が失敗する理由」

これからも大好きなお笑いについて存分に書いていくので、よろしくお願いします。